ホンダは革新的な電子クラッチシステム「E-クラッチ」を、11/7に開幕するミラノショー(EICMA)で発表する。発進/変速/停止時にクラッチレバーの操作を不要としてくれるるこのメカは、既存のエンジンに後付けでき、コスト的に安価に抑えられることも特徴の一つになりそう。第一弾はCBR650R/CB650Rと予測されるが、ヤングマシンでは今後、ホンダの中〜大型車にも続々装着されていくと見る!!

●文:編集部 ●イメージCG:SRD

E-クラッチ車はMT車の+5万円程度?

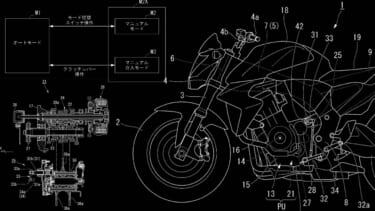

発進/変速/停止時にクラッチレバーの操作を不要とするホンダの新テクノロジー「E-クラッチ」の公開が近づいている。すでにホンダがティザームービーを流しており、11/7にイタリアで開幕するミラノショー(EICMA)で、CBR650R/CB650R系に搭載されて登場する可能性が濃厚。この650系はグローバルモデルだけに、Eクラッチを世界に知らしめるのにうってつけの車両と言える。

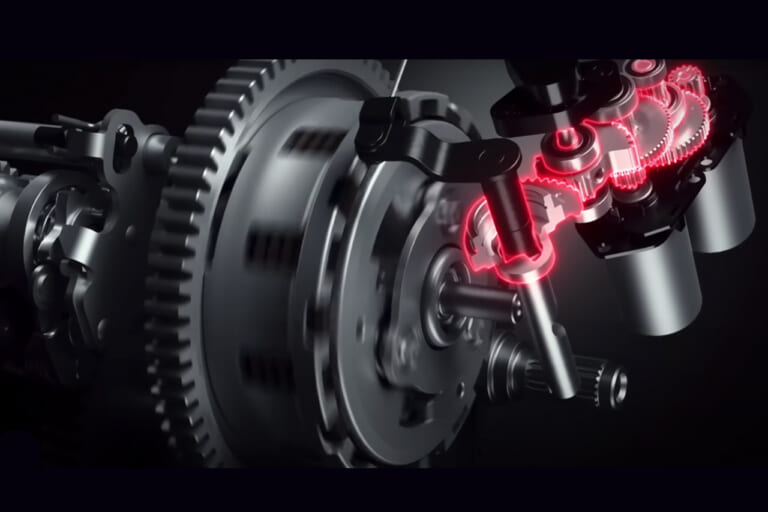

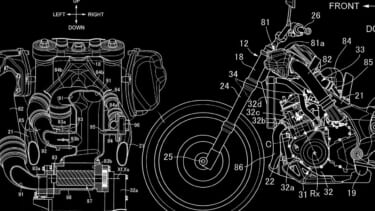

このE-クラッチ、ホンダのティザームービーを見ると、ワイヤー式クラッチシステムを持つエンジンに、クラッチを断続するモーターユニットを追加しているという構成も判明。つまり既存エンジンを大きく変更しなくても、モデルチェンジの際などに後付け搭載が可能なシステムとなりそうだ。

つまりE-クラッチは、CBR650R系でなくても、マニュアルミッション車には幅広く転用が可能なメカなとなるはず。エンジンの基本設計は既存MT車のままでOKのため、ホンダで同じくクラッチ操作を不要とするトランスミッション・DCTよりも価格設定はかなりリーズナブルになるだろう。CRF1100LアフリカツインのDCT車はMT車より11万円高いが、この半額程度の価格アップに収まる可能性が高そうだ。

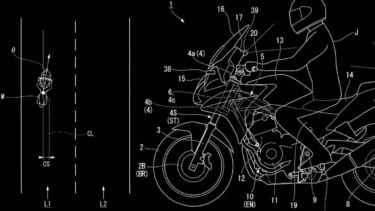

ホンダが現時点で公開しているE-クラッチの画像。ワイヤー作動式のクラッチに後付けするように装着されている。背後のクラッチカバー、特にワイヤー部をえぐったような形状がCBR650R系エンジン(右はその拡大写真)と酷似しており、同車への搭載は確実。

未来のホンダ車はE-クラッチ全面展開か

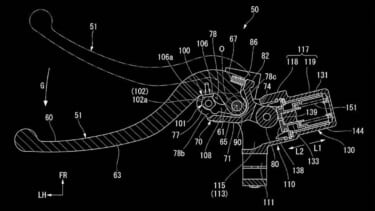

先述のとおり、E-クラッチは発進/変速/停止時にクラッチレバーの操作を不要とするメカだが、クラッチレバー自体は車体に残されており、ライダーが操作したいときにはマニュアル操作も可能という点も新しい。クラッチレバーの付いているスーパーカブ…と言えばイメージしやすいだろうか?

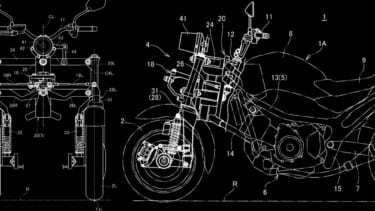

つまりE-クラッチは既存エンジンに安価に後付けが可能なうえ、初心者からベテランまで、機種やライダーを問わず歓迎されるメカとなりそうだ。となれば、CBR650R系でまずはスポーツ方面の適性を見せ、その後はイージー方向の訴求も図ってくるだろう。ズバリ、ヤングマシンではレブル250やCL250あたりをE-クラッチ搭載車・第二弾と予測する。その先にはホンダEクラッチのフルライン化…なんて未来も見えてくる?!

ベストセラー街道爆進中のホンダ・レブル250。もしE-クラッチが搭載されれば…ユーザー層の拡大でさらなる人気爆発に繋がる?!

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

あなたにおすすめの関連記事

回転センサーと反力発生装置を備えた「クラッチバイワイヤシステム」 アクセル操作を電気信号に変えて電子制御スロットルを操作する“スロットルバイワイヤ”は、ギクシャク感の少ないトラクションコントロールシス[…]

オートクラッチ操作とマニュアル操作を自在に切替可能? 2021年6月にお伝えした『クラッチもバイワイヤ! ホンダの新たな特許、指1本で軽々操作できる……だけじゃない?!』という記事を覚えている方はいら[…]

コーナリング中の自動ブレーキでも車体姿勢をキープできる これはライダーなら直感的に「そりゃ実現は難しいよね」と思う代物で、たとえばカーブで車体が傾いているときに自動ブレーキが作動したとしたら挙動が乱れ[…]

4輪の車線維持システムと類似 4輪の技術で『車線内の中央を走るように制御する』というシステムがあるのをご存じだろうか。ホンダで言えば「レーンキープアシストシステム=LKAS」と呼ばれるもので、日本語で[…]

より操作に忠実な過給機付きエンジンを実現する! ホンダがアフリカツインに過給機を搭載?! そんなニュースが現実味を帯びてきたかもしれない。2020年の特許公開時には海外メディアを中心に話題となったが、[…]

最新の関連記事(ホンダ [HONDA])

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

伝説のヨンフォアを凌駕するX字にクロスしたエキパイが輝く最高峰のプライド! 1981年の終わりに近い11月、ホンダはCBX400FというCBに「X」を加えた新機種をリリース、その内容はまさにありったけ[…]

1992年モデル:新世代のホンダロードスポーツ 滑らかな曲線と面で構成された、力強くボリューム感のある18Lの燃料タンク形状に、独立したサイドカバー、そして躍動感ある跳ね上がり気味のリアカウル。すっき[…]

色褪せない魅力で進化を続ける「CT125ハンターカブ」 スーパーカブシリーズのなかでも、ひときわ異彩を放つアウトドアマシン「CT125ハンターカブ」。2020年の登場以来、その人気は留まるところを知ら[…]

華やかなパレードの裏に隠された「究極の即応性」 皇宮警察は、天皇皇后両陛下をはじめとする皇室の護衛や、皇居などの警備を専門とする警察組織である。彼らの任務において、ひときわ異彩を放っているのが側車付き[…]

最新の関連記事(メカニズム/テクノロジー)

元々はレーシングマシンの装備 多くのバイクの右ハンドルに装備されている“赤いスイッチ”。正式にはエンジンストップスイッチだが、「キルスイッチ」と言った方がピンとくるだろう。 近年はエンジンを始動するセ[…]

ピーキーに力強くより、先がイメージできる変化率、欲しいのはアテにできるトラクションの過渡特性! 私、ネモケンが1975~1978年に世界GP転戦したとき、親しかったバリー・シーン(Barry Shee[…]

バイク向けの次世代コネクテッドクラスター かつてオーディオ機器を生産し、現在はカーナビやドライブレコーダーといったモビリティ向けの製品を主力としているパイオニアが、2026年1月6日(火)~9日(金)[…]

いまや攻めにも安全にも効く! かつてはABS(アンチロックブレーキシステム)といえば「安全装備」、トラクションコントロールといえば「スポーツ装備」というイメージを持っただろう。もちろん概念的にはその通[…]

油圧ディスクブレーキだけど、“油(オイル)”じゃない いまや原付のスクーターからビッグバイクまで、ブレーキ(少なくともフロントブレーキ)はすべて油圧式ディスクブレーキを装備している。 厳密な構造はとも[…]

人気記事ランキング(全体)

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

17台のみのレーサーベースは売れ行きパッとせず⁉ ポルシェ924は1976年の販売開始から、924S がラストモデルとなった1988年まで生産されるというロングライフでした。すると、ポルシェの場合スポ[…]

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

60年代から続くデューンバギーの草分け的存在 デューンバギーといえば、本家本元はブルース・F・マイヤーズが創立した「マイヤーズ・マンクス」ということに。 オープンホイールのバギーは星の数ほど生まれまし[…]

型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]

最新の投稿記事(全体)

エントリー層の背中を押す存在 奥沙織(おく さおり)さんが、バイク王のアンバサダーに就任した。愛車はヤマハ YZF-R25。日々のツーリングの楽しさに加え、女性ライダーならではの視点も交えたリアルなバ[…]

249cc・26psのスポーティな油冷単気筒エンジンを搭載 スズキは、油冷シングルのフルカウルスポーツモデル「ジクサーSF250」にニューカラーを設定し、2026年モデルとして3月5日に発売する。トリ[…]

スズキ独自の油冷単気筒は低燃費も魅力 スズキは、独自の油冷単気筒エンジン(WMTCモード燃費34.5km/L)を搭載した軽二輪ネイキッドスポーツ「ジクサー250」にニューカラーを設定し、2026年モデ[…]

いま注目を集めているラッピングで印象を変える エキゾーストシステムに内臓した可変バルブを電子制御することによって、ハンドルにあるボタンひとつで音量が変えられるジキル&ハイドマフラーや、取り回し[…]

WMTCモード燃費50km/Lで、航続可能距離は600km! スズキは、2017年に初代モデル登場、2020年に現行デザインへとモデルチェンジを受けた「ジクサー150」の2026年モデルを発表した。2[…]

- 1

- 2