プロライダーの豪快なスライド走法を目の当たりにすると、自分が達していない高いスキルと分かっていても、つい真似してみたくなる。しかし、我々サンデーライダーにとってそれは本当に速いのか? メリットとデメリットは? 世界的ライダー渡辺学選手によるオフロードライディング指南が受けられる「渡辺学のスキルアップラボ」では、今回そんな疑問に応えつつ、より実践的な思考とテクニックを解説しながらノーブレーキ走法とスライド走法の基本練習法を伝授しちゃうゾ!

●まとめ:山田晃生 ●写真:長谷川徹 ●取材協力:ウエストポイント

【ツイスターレーシング 渡辺学】’20年はディフェンディングチャンピオンとしてJNCCシリーズに参戦、’21年も戦い続ける「スキルアップラボ」院長。一方でモトクロスライダーを育成するツイスターレーシングの監督業も兼任。さらに本業であるマナブギョーザも随時承り中! 一度食べたらクセになる味なのだ。マナブ先生は今日もオフロードを走り、ギョーザを焼く。

堅実かつバランス良くノーブレーキ走法&スライド走法をマスターしよう

レブリミットまで回して走ると、気分が高揚して速く走れているような気がする。ギャラリーの前でスライドすれば、豪快な自分がカッコよく思えてしまう。サンデーライダーであるならば、もちろん自分が楽しければいいわけだから、それでもいい。だが、ちょっとでも成績を良くしたい、今より速く走りたいのであれば、この手の派手さを抑えた乗り方をマスターしておきたい。

マナブ先生「スライドさせる走り方は、実はラップタイムにバラつきが出やすいんです。一見して速そうに見えるライダーが表彰台に登れず、基本に忠実で地味な走りの目立たなかったライダーが優勝することもあったりします。

1周の短いスパンであれば、ハードブレーキ&ワイドオープンで攻めた走り方が速いとは思うんです。しかし、急加速すればバイクから振り落とされないようしがみつき、急減速ではGに耐えるよう身体を支えなければならない。これだと体力の消耗が激しく、ゴールまでペースを維持することはかなり難しいんです。

それなら、もうちょっとペースを落とし、毎周の平均的な巡行スピードを高めた方がミスも減るし、疲れにくい。結果的に上位をGETできる可能性が高くなるわけです。

それから、サンデーレースを見ていると操作が雑。特にアクセルワークがラフなライダーが多いようにも思えます。オフロードはギャップや石など、雑に扱ってもなんとなく走れてしまうことがあります。それに慣れて自分の雑さに気が付かず、なんでもアクセルで解決しようとすると、転倒してケガをしたり、バイクを壊してしまうことにつながります。

突き詰めればスライド走法の練習も大事なのですが、ノーブレーキで走ることも実になる。どちらの走りかたもマスターしておくと強みになります。

たとえばコースで練習していたなら、”このコーナーだけノーブレーキで走る”とか、”空き地を使ってノーブレーキでオーバル走行する”、”ブレーキを使わず、アクセルとクラッチだけのトレーニングも取り入れる”など、バランスよく左右交互に練習して、器用なライダーになってください!!」

単調だと思うなかれ。かなり奥が深いノーブレーキ走法〈基本編〉

ノーブレーキ走法は体力を温存するのに有効なテクニックだ。ブレーキを使わないからといっても決して大幅に遅いわけではなく、可能な限り速いペースを維持するよう練習してみよう。

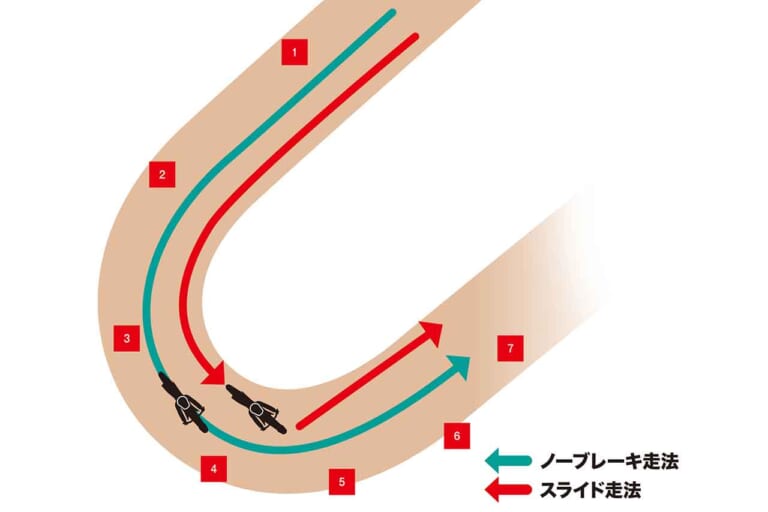

スライド走法のほうが速く思われるかもしれないが、[2]の向き変え時に一瞬バイクを止めているのがデメリットでもある。ノーブレーキ走法は巡航速度が落ちにくく、コース幅を広く使っているのが特徴。タイミングを合わせれば、一瞬止まったスライド走法のライダーをパスすることもできる。

操作のタイミングをいろいろ試してみよう

単調なオーバルでの練習だが、ブレーキターンとアクセルターンの比率を変えたり(たとえばブレーキ5:アクセル5をブレーキ7:アクセル3にしたりなど)、ノーブレーキ走法でもギヤや進入スピード、アクセル開度などをさまざま試してみると、走りの幅が出てくる。より引き出しの多いライディングができるようになるはずだ。

[1]ノーブレーキ走法といっても、ギヤの選択/エンジン回転数/ライン取り/クラッチの使い方などでもバリエーションが出せる。排気量が大きい車種や、選択したギヤが低いと、強力なエンジンブレーキによって進入でリヤがスライドしやすくなる。その場合はひとつ高いギヤにしたり、エンジン回転数を落としたり、滑らない走らせ方を探ってみてほしい。

[2]アクセルを戻してバイクをコーナリングさせる。ここでも選択肢はさまざま。足を出すのか、足を出したならば一瞬だけ接地させるのか? ずっと地面を擦るのか? など。

[3]クリッピングポイントでも、アクセルを戻すだけにするか? 一瞬クラッチを切るか? クラッチを切る時間を長くするか? などでも走りが変わってくる。

[4]立ち上がりに向けて、アクセルを開けていく。ここではリヤがスライドしないギリギリのワイドオープンでコントロールする。なるべく早いタイミングでアクセルを開けられるよう練習してみよう。

[5]スライド走法と違って、バイクが寝ている時間が長いのもノーブレーキ走法の特徴ともいえる。アクセルを雑に扱うと過剰にスライドしやすくロスが多くなり、ノーブレーキのメリットが活かせなくなるので注意しよう。

[6]ここでバイクが直立し、アクセルもワイドオープン。

[7]さらに立て続けに次のコーナーに向かって準備がはじまる。ステップに両足を乗せるタイミングもいろいろ試してみてほしい。ただしこのオーバル練習では、進入でアクセルを戻すのは1回。立ち上がりでアクセルを開けるのも1回。丁寧な操作を心掛けるのがポイント。何度も小刻みにアクセルをあおって合わせると、トラクションが不安定になりがちで、やはりロスが多くなってしまうからだ。

コンマ1秒を削るには、スライド走法も必須〈中上級者向け〉

スライド走法はクイックに向きを変えるのに有効なテクニック。さらにクリッピング(コーナーのRの頂点)直後にバイクが直立に近い状態になるため、次のコーナーに向けての鋭い加速ができる。しかし、スライド中のコントロールは難しく、体力の消耗も激しくなる。

スライドといってもダートトラックのようにアクセルを開けたままバイクを寝かして滑らせる方法もあるが、ここではリヤブレーキ+アクセルターンを使った方法で解説。進入時に滑らせたい地点を見極め、リヤブレーキを踏んでリヤをアウト側に振る。

スライドしている時点では、リヤブレーキを解除している。ここで大事なのはバイクの向きをコントロールすること。向き変えが不十分だと、続くアクセルターンでより多くアクセルを開けなければならない。ケースバイケースだが、ブレーキで90°ぐらい変えておくとコントロールしやすい。

アクセルターンによる向き変え中。必要以上にアクセルを開けると、スリップダウンしやすいので慎重に。

バイクを起こしながら、カウンター気味にアクセルを開ける。ここでも過剰にアクセルを開けると、アクセルを過剰に開けたことで滑る→滑るからアクセルを戻す→ハイサイド、になりがちなので注意しよう。

クリッピングポイントでバイクが完全に直立状態になればワイドオープン。シートにおしりを押し付け、トラクションさせるとさらに効率よくダッシュできる。何回でも同じタイミングでコーナリングができるよう、精度を高めることを目標に。

※本内容は記事公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

あなたにおすすめの関連記事

巻頭特集:標準モデル対足長モデル!! シン・CRF250L/〈s〉徹底比較試乗 ホンダの新型CRF250Lは、旧タイプLDに相当するシート高の低いモデルが標準となり、それに対する足長モデルを<s[…]

丸太越え練習を実践する前に、丸太へのアプローチの仕方を知ろう エンデューロのいちセクションとして、かなり浸透した感のある"丸太"。何本も積み重ねたモノもあれば、今回登場する小さめの丸太のように単独で置[…]

まず何よりも、下りセクションでは焦らない。転倒するとケガのリスクが大きいし、万が一リカバリーできたとしてもバイクをボトムまで落としてしまうコトも考えられる。大きなタイムロスは避けられず、エンデューロレ[…]

オフロードライディングにおいて重要度は高いものの、「サスペンション」「セッティング」といったワードにハードルの高さを感じるのでは? そこで今回はサスペンションセッティングの初歩を手ほどき。前号のポジシ[…]

体幹エクササイズでセルフ身体メンテ いつからかよく聞くようになった「体幹トレーニング」や「インナーマッスル」というお言葉。難しそうなポーズやストイックな雰囲気に、スポーツ選手や意識高い系の人たちが嗜む[…]

最新の記事

- 【8000円台】スコイコ新作MT100がコスパ最強すぎる!1万円以下のライディングシューズ決定版

- 「えっ…そうだったんだ?」BADHOPの代表曲『Kawasaki Drift』に出てくる“Ninja H2R” 実は日本が世界に誇るとんでもないモンスターだった

- 【昭和名車】新型CB1000Fが受け継いだ最強のDNA。「CB-F」シリーズの歴史と“無敵艦隊”RCBの軌跡を振り返る【1979-1983】

- 【ワークマン】ツーリングの疲れを癒すリカバリーウエア大増産!! メッシュジャケットやペルチェベストなど、パワーアップしたライダー向けアイテムを実物チェック!

- 【2026新作】デイトナのバイク用メッシュグローブ2選|山羊革で安全&春夏も涼しい!

- 1

- 2