●記事提供: ライドハイ編集部

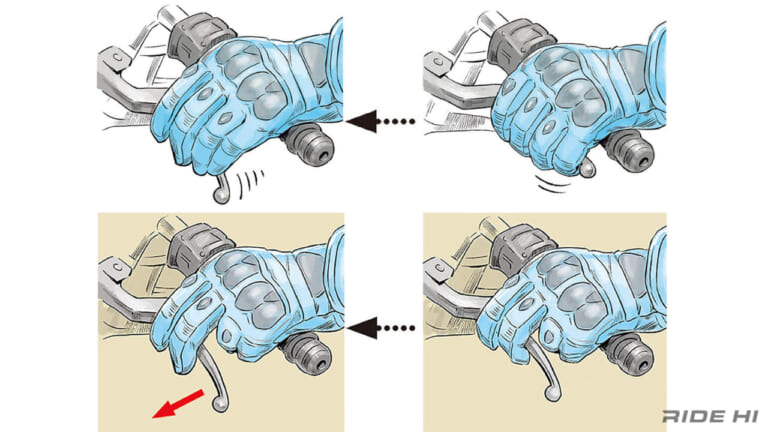

クラッチレバーをグリップに当るまでフルに切るのは丁寧なのではなく、ギヤに衝撃を与えるラフな操作になってしまう!

大切な愛車、バイクの運転はまだ慣れていないので上手くはないけれど、操作は慎重で丁寧でありたい……そう思われているに違いない。

その心がけは素晴らしいのだが、オートバイにはその構造上、ゆっくり丁寧に操作されると却って機械を傷めてしまう場合がある。

そのひとつがクラッチ。

エンジンのシリンダーのつけ根にあるクランクシャフトのすぐ後ろ、赤丸で囲んだ丸い膨らみがそのクラッチがある場所だ。

どんな役割かは運転免許をお持ちならいうまでもないだろうが、エンジンは燃焼爆発して回数させてある程度のチカラを発揮できる状態からでしか使えない、つまりエンジン回転がゼロのエンスト状態からは走り出せない構造なので、このエンジンと変速ミッションやら駆動する側とを、繋いだり切断したりする機能なわけだ。

そのクラッチの構造が、オートバイではちょっと複雑な仕組みが組み込まれている。

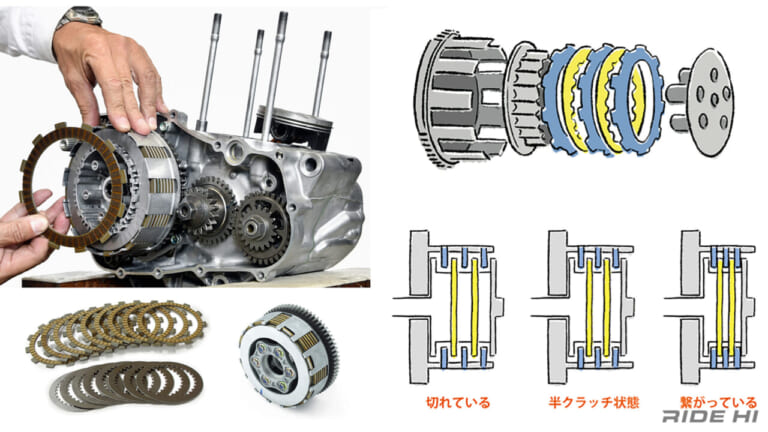

エンジンを分解するとクラッチには細い円盤のようなプレートが複数枚ある。

イラストは見やすいよう簡略化してグレーが3枚、イエローが2枚で、写真では外にツメを持つ9枚と内側にギザギザを刻んだ8枚とで構成されている。

クルマはオートマ免許だと経験しないかもだが、マニュアルだとクラッチペダルがあって、バイクと同様にエンジン回転とトランスミッションを繋いだり切ったりする円盤が介在する。

クルマはこの円盤がエンジン側1枚とミッション側に1枚とシンプルだがその直径は両手で丸がかえするほど大きい。

この2枚の円盤を強力なバネで圧着されていて、クラッチペダルを踏むと2枚が離れてエンジンの駆動力が途絶える。

そしてこの円盤の接触面積が大きいほど、大きなパワーでも滑ったりせず駆動を伝えることができる。

なのでオートバイのディスクブレーキのように大きな直径と接触面積の大きさが必要になる。

しかし、オートバイはエンジンも小さくそこにディスクブレーキのような円盤を組み込むスペースはない。

そこでこの接触面積を分散させる構造が、ご覧の多板式といわれる複数枚のプレートということになる。

これで余計な遠心力でエンジンのレスポンスが鈍化したりすることなく、接触面積の合計が大きなプレートと変わらず滑ったりしないクラッチとすることができるわけだ。

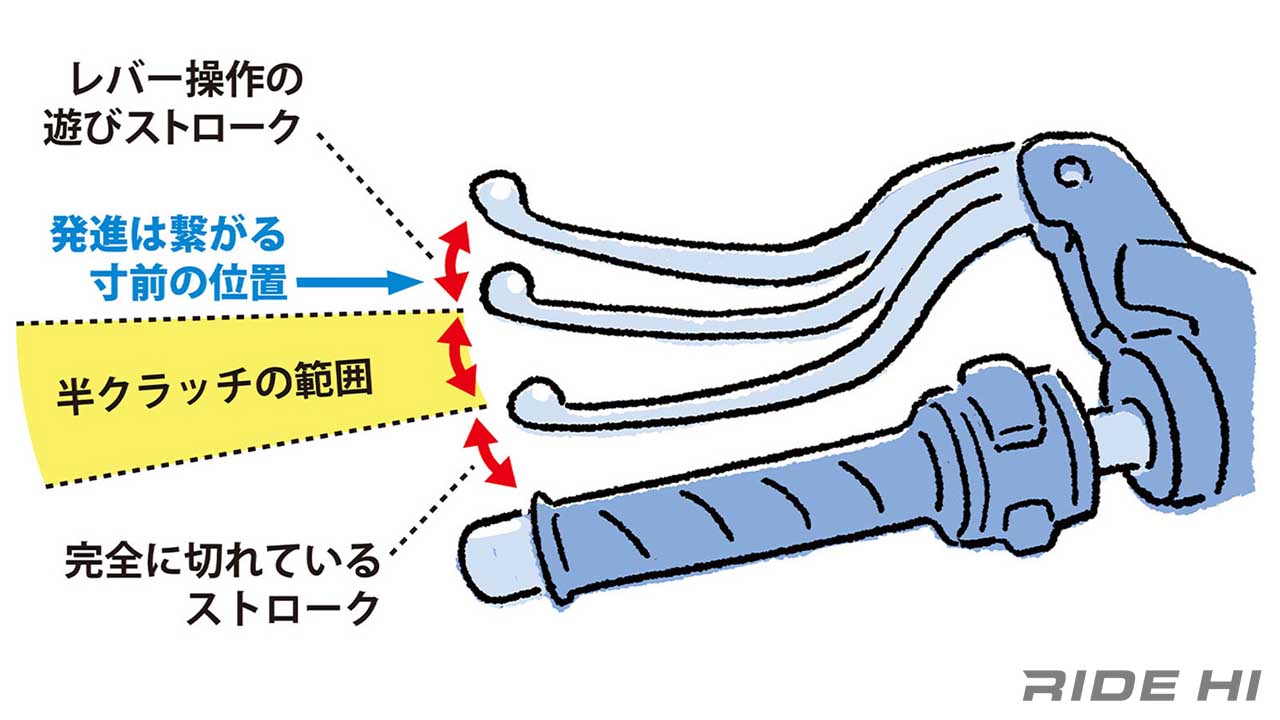

その多板式クラッチ、発進の半クラッチだけでなく、ミッションを変速するときにもエンジン駆動を一旦途絶えさせ、変速したらまた繋ぐという操作がある。

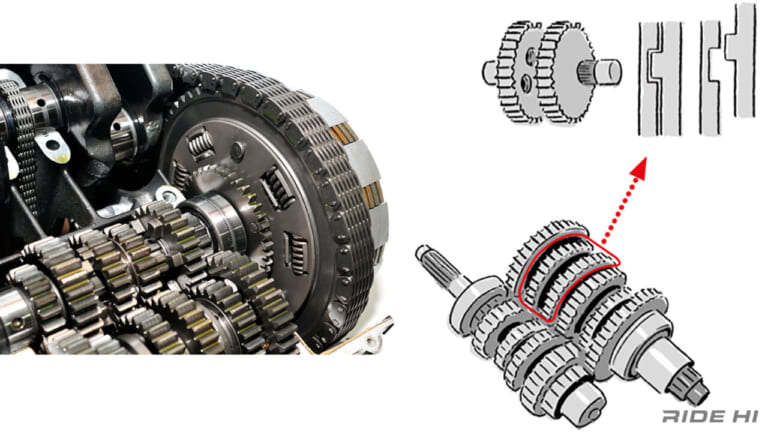

ミッションの変速構造を見せた画像とイラストにあるように、クラッチの内側にあるミッションは常時噛合式という各ギヤは噛み合った状態で、駆動を伝えるギヤ比の違うセットをお互いの間に刻んだ凹凸を噛ませたり放したりでセレクトする仕組みだ。

この凸凹をドッグと呼んで、これが出たり入ったりがスムーズにすることも、エンジンを傷めない基本ということになる。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

ライドハイの最新記事

強いオリジナリティを求めていたスズキの意欲と結びついたプロジェクト スズキが1976年からGS750で手がけた4ストローク化は、ヨシムラとタッグを組んでプロダクション・レースへ積極的に参加するなど、そ[…]

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

最新の関連記事(ビギナー/初心者)

車両の種別と免許の関係が複雑な「あの乗り物」 1.信号無視車両を停止させる 白バイ新隊員としてひとり立ちし、しばらく経った頃の話です。その日も私は、交通量の多い国道で交通取り締まりをしていました。交差[…]

きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]

徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]

改めて知っておきたい”路上駐車”の条件 休暇を利用して、以前から行きたかったショップや飲食店を訪ねることも多くなる年末・年始。ドライブを兼ねたショッピングや食べ歩きで日ごろ行くことのない街に出かけると[…]

「すり抜け」とは法律には出てこない通称。違反の可能性を多くはらむグレーな行為 通勤・通学、ツーリングの際、バイクですり抜けをする人、全くしない人、時々する人など、様々だと思います。しかし、すり抜けはし[…]

最新の関連記事(ライディングテクニック)

ピーキーに力強くより、先がイメージできる変化率、欲しいのはアテにできるトラクションの過渡特性! 私、ネモケンが1975~1978年に世界GP転戦したとき、親しかったバリー・シーン(Barry Shee[…]

シリーズ第12回は最終回特別応用偏! 白バイと言えばヤングマシン! 長きにわたって白バイを取材し、現役白バイ隊員による安全ライテク連載や白バイ全国大会密着取材など、公道安全運転のお手本として白バイ流の[…]

シリーズ第11回はクイーンスターズ・スペシャルQ&A! 白バイと言えばヤングマシン! 長きにわたって白バイを取材し、現役白バイ隊員による安全ライテク連載や白バイ全国大会密着取材など、公道安全運[…]

シリーズ第10回は『クイーンスターズ』に学ぶ「取り回し」だ! 白バイと言えばヤングマシン! 長きにわたって白バイを取材し、現役白バイ隊員による安全ライテク連載や白バイ全国大会密着取材など、公道安全運転[…]

シリーズ第9回は『クイーンスターズ』と一緒に「引き起こし」だ! 白バイと言えばヤングマシン! 長きにわたって白バイを取材し、現役白バイ隊員による安全ライテク連載や白バイ全国大会密着取材など、公道安全運[…]

人気記事ランキング(全体)

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

短期間でよくぞここまで……! のヤマハV4 マレーシア公式テストの現地ナマ情報第2弾は、ついにV型4気筒エンジンにスイッチし、スーパーバイク世界選手権(SBK)チャンピオン、トプラック・ラズガットリオ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

最新の投稿記事(全体)

MaxFritz監修による、妥協なき素材選びとシルエット このブーツの最大の特長は、洗練された大人のバイクウェアを展開する「MaxFritz」の代表、佐藤義幸氏が監修を行っている点にある。単なるライデ[…]

柔軟なプロテクターと防寒性能の両立 冬用グローブに求められるのは、冷たい走行風を通さない遮断性と、内部の熱を逃がさない保温性だ。本製品は走行風を通さないアウターシェルと、肌触りの良い裏起毛ライニングを[…]

左がF900R Lowダウンモデルでシート高760mm(STDモデル:815mm/-55mm)。右がF900XR Lowダウンモデルでシート高775mm(STDモデル:820mm/-45mm)。テスタ[…]

厚みのあるケースにも対応する進化したホールド機構 「手裏剣」という名の通り、特徴的な形状をしたこのKDR-M22Cモデルは、操作性の高さが最大の魅力である。スマホをホルダー中央のボタンに押し付けるだけ[…]

異次元の売れ行きを見せる「メディヒール」の実力 「1900円」がもたらす、毎日着続けられるという価値 リカバリーウェア市場において、ワークマンが破壊的だったのはその価格設定だ。市場には高額な商品も多い[…]

- 1

- 2