エディ・ローソンが15歳の少年だった頃、最初のYZR500=0W20がGPシーンに現れた。それから14年間。時が移り、人が変わるなかで、0W自身も絶え間なく進化してきた。そしてグランプリの歴史のひとコマひとコマを演じ続けながら、0Wは0Wそのものの歴史を形創ってきた。波乱に満ちた歴史。しかし名誉ある、誇り高き歴史を…。

●文:モーサイ編集部(八重洲出版『モーターサイクリスト』)

イタリアの名門・MVアグスタの壁に挑む

日本製ワークスマシンが表彰台を独占し、当然のようにチャンピオンをさらって行くようになった、世界GP500ccクラス。

しかし、ヤマハが初めてこのクラスに挑戦した頃は、イタリアのMVアグスタが全盛だった。MVアグスタは1958年から1974年まで、17年連続チャンピオンマシンに輝いたのを含め、合計18回のタイトル/通算139勝という偉大な記録を残している。

日本のメーカーでMVアグスタの壁に挑んだのは、ホンダ4サイクルが最初。1966年にはメーカータイトルを獲得し、牙城の一角を崩している。2サイクルの挑戦はヤマハ以前にスズキTR500/カワサキH1Rが試みており、それぞれ1971年に1勝していた。

そして1973年。すでに250/350で実力をつけていたヤマハが発表したのが、初代「YZR500(0W20)」であった。以後14年間、GPの歴史にその名を刻み続けてきた、開発コード「0Wナンバー」で呼ばれる2サイクル水冷4気筒マシン。その最初の型である。

ちなみに、0Wの後につく2ケタの数字は、500以外のロードレーサーやモトクロッサーも含めての通し番号であり、そのために“飛び番”になっている。また、今は“オーダブリュ”と読む人が多いが、もともとは“ゼロダブリュ”だったそうだ。

MVアグスタやスズキと激闘を繰り広げた並列4気筒時代

0Wの14年間は、大ざっぱに言って3つの時代に分かれる。最初はデビューした1973年から1980年までの、並列4気筒の時代。次に1981/1982年の、スクエア4とV4エンジンにトライした時代。そして1983年以降の、V4と極太アルミフレームを熟成した時代だ。

第1の時代は、ライバルMVアグスタを下しながら、続くスズキRG勢の台頭に苦しめられ、並列4気筒の可能性を極限まで追求して、それに対抗した時代とも言える。

0W20のデビューは華々しいものだった。1973年第1戦フランスGPで、ヤーノ・サーリネンがいきなり優勝、金谷が3位。第2戦オーストリアでは、サーリネン/金谷秀夫がワンツーを演じる。

ところが、第4戦イタリアGPがヤマハを打ちのめした。サーリネンが250クラスで路面のオイルのため転倒、死亡するという事故が起きたのだ。ヤマハはこの年、以後のGPをキャンセル。余りに激しい明暗が前後を分けたデビューの年となった。

1974年、0W20のライダーとしてMVアグスタのエース、ジャコモ・アゴスチーニを迎えた。そして翌1975年、アゴスチーニは0W20に初の栄冠をもたらすことになるのだ。

70年代後半、オイルショックによる撤退とスズキの躍進

しかし、再び不運が0Wを襲う。

1976年、オイルショックのためヤマハがワークス活動停止。この間に、2サイクルスクエア4・ロータリーバルブのスズキRG500が、バリー・シーンの手でタイトルを奪ったのだ。

翌1977年も、バリーとRGは連続タイトルを得たのである。

YPVSとアルミフレームの投入

もともと0Wは、ひとつの制約を背負って生まれていた。それはヤマハ上層部の絶対的な指示=“量産車と無縁のメカニズムでレーサーを作ってはならない”という制約だった。

4サイクルのMVアグスタを相手にしているうちはともかく、最新鋭のスズキRGが敵となったとき、この制約は0Wにとって余りに重かった。

ピストンリード吸入の並列エンジンを商品の柱にしていた当時のヤマハにとって、ロータリーバルブやスクエア4というメカは採用できなかったのだ。

開発チームは、従来のレイアウトでタイトルを奪い返すべく、並列エンジンの可能性をとことん追求した。その結果生まれたのが、排気バルブシステムYPVS(1978年後半から)であり、軽量化のためのアルミフレーム(1980年から)であった。

その努力を完全に結果に結びつけてくれたのが、ケニー・ロバーツである。1978年、初めてGPに挑んだケニーは、アメリカ人初のチャンピオンとなり、以後1979/1980年と3年連続で栄冠を手にした……

【1978 YAMAHA YZR500[0W35K]】排気デバイス“YPVS”がついた後期型の写真。右3気筒の排気だけエンジン下に束ねる手法は0W35と同様だ。スイングアームがアルミに変更となり、最高出力105馬力以上を叩き出した。

【1979 YAMAHA YZR500[0W45]】カーボンファイバーのサイレンサーを採用した0W45。摩耗インジケーター付きブレーキキャリパーが、“市販車と共通のメカ”という方針を物語っている。ケニー・ロバーツはテスト中に転倒し重傷を負ってしまうが、5勝を挙げて連続タイトルを獲得した。最高出力は110馬力以上。

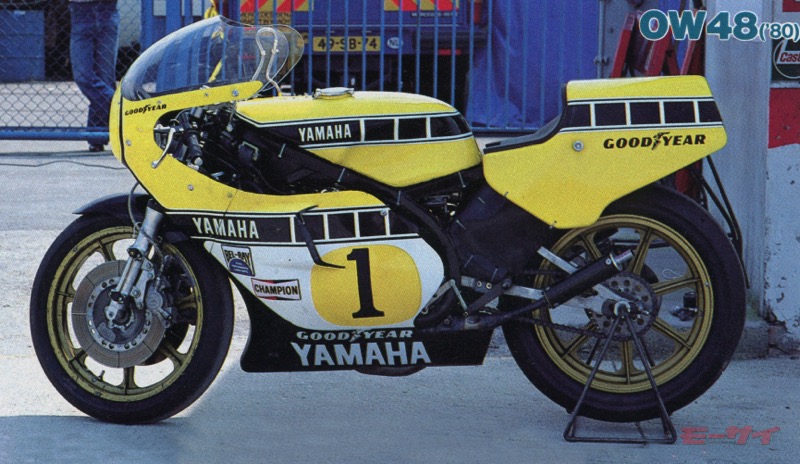

【1980 YAMAHA YZR500[0W48/0W48R]】1978年〜1980年、ケニーのマシンは黄色いヤマハインターカラーだった。初採用となった角断面のアルミフレームは、機密保持のため黒く塗られていた。写真は前期型だが、後半戦のオランダGP以降は外側2気筒が後方排気の「0W48R」となる。最高出力は110馬力以上。

※本記事は2021年5月19日公開記事を再編集したものです。※本記事は『モーターサイクリスト』1986年12月号の記事を抜粋/編集しています。

モーサイの最新記事

ライター中村(左)とカメラマン柴田(右)で現行と初代のGB350を比較 予想以上に多かったGB350の初代と2代目の相違点 「あら、エンジンフィーリングが変わった?」2025年9月、車種専門ムック「G[…]

新基準原付とホンダ「Lite」シリーズ 皆さん既にご存知のことかと思いますが、新基準原付とは2025年4月1日から新たに設けられた原付一種の区分で、排気量50cc超125cc以下、かつ最高出力が4.0[…]

十分な軽さ、しかし失っていないビッグ1的な貫禄 2025年2月28日に発売され、6月30日に受注終了となったファイナルエディションでCB1300シリーズが終止符を打った。ホンダのビッグ1シリーズ的なも[…]

ハンドチェンジ/フットクラッチは昔の変速方式。ジョッキーシフトはその現代版カスタム 今回は、バイク乗りなら一度は見たことのあるかもしれない「ジョッキーシフト」について書きたいと思います。 戦前や戦後間[…]

窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙う理由 窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙うのは「盗みやすく確実に売れる」というのが、大きな理由です。実は近年、窃盗件数自体は減少していると同時に検挙率は[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

最新の関連記事(ヤマハ [YAMAHA])

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

Y’S GEARの新作コレクション バイクメーカー・ヤマハのノウハウを惜しみなく投入するY’S GEAR(ワイズギア)から、2026年モデルの新作コレクションが届いた!今年はオリジナルヘルメット3型を[…]

リッター51.9kmの低燃費、735mmの低シートでユーザーに優しい ヤマハは、同社の原付二種スクーターで最も廉価な原付二種スクーター「ジョグ125(JOG125)」の2026年モデルを3月19日に発[…]

なぜ「ヤマルーブ」なのか? 「オイルは血液だ」なんて格言は聞き飽きたかもしれないが、ヤマルーブは単なるオイルじゃない。「エンジンの一部」として開発されている液体パーツなのだ。 特に、超低フリクションを[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

人気記事ランキング(全体)

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

これまで以上に万人向き、さらに気軽な乗り味に! 10月上旬の全日本ロードレース選手権第6戦では、フル参戦しているJ-GP3クラスで3位を獲得。今季2度目の表彰台に立てたのですが、そのちょっと前に、かつ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

リカバリーウェア市場においてNo.1を宣言! 2月8~9日の日程で開催されたワークマンの2026春夏新製品発表会。現在、同社はリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」の売れ行きが絶好調であ[…]

最新の投稿記事(全体)

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

Y’S GEARの新作コレクション バイクメーカー・ヤマハのノウハウを惜しみなく投入するY’S GEAR(ワイズギア)から、2026年モデルの新作コレクションが届いた!今年はオリジナルヘルメット3型を[…]

最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

![1973 YAMAHA YZR500[0W20]|[バイク歴史探訪] ヤマハワークスマシン“0W”進化の過程【YZR500誕生からスクエア4/V4登場まで】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/th_1973_YZR500_OW20-768x594.jpg)

![1974 YAMAHA YZR500[0W20]|[バイク歴史探訪] ヤマハワークスマシン“0W”進化の過程【YZR500誕生からスクエア4/V4登場まで】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/th_1974_YZR500_OW20-768x594.jpg)

![1974 YAMAHA YZR500[0W23]|[バイク歴史探訪] ヤマハワークスマシン“0W”進化の過程【YZR500誕生からスクエア4/V4登場まで】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/th_1975_YZR500_OW23-768x486.jpg)

![1978 YAMAHA YZR500[0W35K]|[バイク歴史探訪] ヤマハワークスマシン“0W”進化の過程【YZR500誕生からスクエア4/V4登場まで】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/th_1978_YZR500_OW35-768x595.jpg)

![1979 YAMAHA YZR500[0W45]|[バイク歴史探訪] ヤマハワークスマシン“0W”進化の過程【YZR500誕生からスクエア4/V4登場まで】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/th_1979_YZR500_OW45-768x560.jpg)

![1980 YAMAHA YZR500[0W48/0W48R]|[バイク歴史探訪] ヤマハワークスマシン“0W”進化の過程【YZR500誕生からスクエア4/V4登場まで】](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/01/th_1980_YZR500_OW48-2-768x445.jpg)