ビギナーからベテランまでに愛されたヤマハのオフロードバイク「セロー225」。1985年に発売され2004年に販売終了となるまでの期間は、ちょうど20年。この間、セロー225には数々の変更が加えられたが、「気軽で扱いやすい」存在であることはまったく変わっていない。当記事では1985年の初代から225最終型(2004年)までの変遷を追っていく。まずは第一世代と言える1985年の初代モデルを解説していこう。※当記事は『別冊モーターサイクリスト2010年8月号』の特集「ヤマハ・セローの持続可能性」の一部を編集・再構成したものです。

●記事提供:モーサイ

「マウンテントレール」を提唱した新ジャンル:第一世代セロー225(1985~1989)

型式■1KH 発売年月■1985年8月

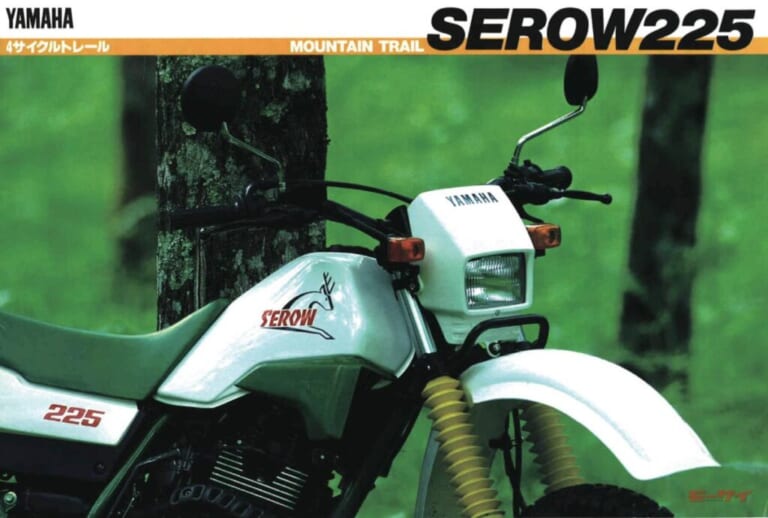

初期型セロー225のカタログは、ふたつ折りの中とじ2枚もので計8ページ。静かな山奥を想像させるシンプルな表紙に引き続き、内部では道なき山奥へ分け入るための専用装備について詳しく解説している。

1980年代中ごろと言えば、世の中はバイクブーム・レーサーレプリカブームまっただ中で、そうした時代にもてはやされていた言葉は、ズバリ「他車より高性能である」こと。つまりスペック至上主義時代だったと言えるが、その傾向はオフロード車のカテゴリーにおいても同様であった。

そうした時代背景の中で、「マウンテントレール」という聞き慣れないキャッチフレーズとともに登場した初代セローは、諸元表を見る限りは何ら突出したところがあるわけでなく、見た目においてもシンプルと言うよりむしろ地味な部類。当時のバイクファンの目には奇異な存在に映ったことだろう。

だが、北米ユーザーからの意見もフィードバックして練り上げたというセローの実力と魅力は、虚飾を廃した装備と扱い切れる車格・性能に如実に現れていた。

モトクロスコースでの速さよりも、「トレール(山などの踏みならされて出来た小道の意)」の言葉どおり、山奥で安全に走り遊べることを重視。

その軽さや足着き性のよさ、ハンドル切れ角の大きさなどから、山岳部でのトライアル的な走りまで可能とし、さらには街乗りからツーリングまで柔軟に対応していた。こうした幅広いシチュエーションで走ることができる能力は、開発の発端となった「DT-1への回帰」という考えが具現化されたものであった。

1985年8月発売の初代セロー225。XT200の利点に着目しつつ、軽量化と「転んでも平気な仕様」を追求し、その進化版を目指した。

初代セロー225は、7.6Lの燃料タンクを採用し、セル無しのキック始動だったものの、そこが難点だったのか、第一世代は大ヒットとはならなかった。燃料タンクの増量(8.8L)とセル装備の第ニ世代になり、セロー225は広く認知されヒットしていく。

初代セロー225は、7.6Lの燃料タンクを採用し、セル無しのキック始動だったものの、そこが難点だったのか、第一世代は大ヒットとはならなかった。燃料タンクの増量(8.8L)とセル装備の第ニ世代になり、セロー225は広く認知されヒットしていく。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

モーサイの最新記事

今も勘違いが多いかも!? 「新基準原付」を詳しく解説 「新基準原付」が設けられることになった背景は 2025年4月1日から施行される新たな区分「新基準原付」が導入されるもっとも大きな理由は、新しい排ガ[…]

ライター中村(左)とカメラマン柴田(右)で現行と初代のGB350を比較 予想以上に多かったGB350の初代と2代目の相違点 「あら、エンジンフィーリングが変わった?」2025年9月、車種専門ムック「G[…]

新基準原付とホンダ「Lite」シリーズ 皆さん既にご存知のことかと思いますが、新基準原付とは2025年4月1日から新たに設けられた原付一種の区分で、排気量50cc超125cc以下、かつ最高出力が4.0[…]

十分な軽さ、しかし失っていないビッグ1的な貫禄 2025年2月28日に発売され、6月30日に受注終了となったファイナルエディションでCB1300シリーズが終止符を打った。ホンダのビッグ1シリーズ的なも[…]

ハンドチェンジ/フットクラッチは昔の変速方式。ジョッキーシフトはその現代版カスタム 今回は、バイク乗りなら一度は見たことのあるかもしれない「ジョッキーシフト」について書きたいと思います。 戦前や戦後間[…]

最新の関連記事(ヤマハ [YAMAHA] | 新型ヘリテイジ/ネオクラシック)

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

2月14日発売:カワサキ Z1100 / Z1100 SE 自然吸気Zシリーズの最大排気量モデルとなる新型「Z1100」および「Z1100 SE」がいよいよ2月14日に発売される。排気量を1099cc[…]

125ccのMTバイクは16歳から取得可能な“小型限定普通二輪免許”で運転できる バイクの免許は原付(~50cc)、小型限定普通二輪(~125cc)、普通二輪(~400cc)、大型二輪(排気量無制限)[…]

125ccクラスは16歳から取得可能な“小型限定普通二輪免許”で運転可 バイクの免許は原付(~50cc)、小型限定普通二輪(~125cc)、普通二輪(~400cc)、大型二輪(排気量無制限)があり、原[…]

深いグリーンにヤマハ1980年代イメージのストライプ入り ヤマハはインドで、日本でいう軽二輪クラス(126~250cc)にあたるネオクラシックネイキッド「XSR155」を同地域に初めて導入すると発表し[…]

人気記事ランキング(全体)

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

これまで以上に万人向き、さらに気軽な乗り味に! 10月上旬の全日本ロードレース選手権第6戦では、フル参戦しているJ-GP3クラスで3位を獲得。今季2度目の表彰台に立てたのですが、そのちょっと前に、かつ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

リカバリーウェア市場においてNo.1を宣言! 2月8~9日の日程で開催されたワークマンの2026春夏新製品発表会。現在、同社はリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」の売れ行きが絶好調であ[…]

最新の投稿記事(全体)

5年ぶりのホワイト復活、4年ぶりのガンメタルも ホンダは2026年モデルの「ゴールドウイングツアー」を発表。385万円~390万5000円(車体色によって異なる)で2026年3月20日発売する。 今回[…]

スペシャルカー界隈の横綱的な存在 イズデラ・インペラトール108iというネーミングは、「“I”ngenieurbüro für “S”tyling, “De”sign und “R”acing」という[…]

従来比約1.7倍の容量アップで「すぐ切れる」不安を解消 RSタイチの電熱シリーズ「e-HEAT」に対応するこの「RSP064」は、7.2Vの専用充電池と充電器のオールインワンセットである。かつてのモバ[…]

EICMAで発表された電サス&快適装備の快速ランナー ホンダが発表した第42回 大阪モーターサイクルショー2026」、「第53回 東京モーターサイクルショー2026」、「第5回 名古屋モーターサイクル[…]

コンセプトモデルとしての登場だが、市販される可能性しか感じない! 400cc・2気筒シリーズに初めてHonda E-Clutch(以下、Eクラッチ)を投入するのはCBR400Rだった。欧州では昨秋のE[…]

- 1

- 2