CB400SF愛が止まらなくなる「ハイパーVTEC」の魅力とは?「ンバアァァ!」の快感を考察&解説してみた

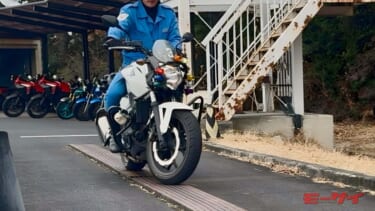

みなさんがバイクに乗っていて「気持ちいい!」と思える瞬間はいつでしょうか? 肌に感じる風や、流れる景色、エンジンの鼓動・・・バイクの魅力は数あれど、その中でも「ンバアァァ!」の瞬間! と言うならば、あなたはきっと「ハイパーVTEC」搭載のCB400SF乗りなことでしょう。かの“スーフォア”が新車生産終了になった2024年10月現在でも、ライダーを魅了し続ける「ハイパーVTECの魅力」について改めて考えてみたいと思います。

●文:[クリエイターチャンネル] DIY道楽テツ

ライダーを魅了してやまない「ハイパーVTEC」

CB400SF(スーパーフォア)に採用されていることでも有名な、バルブ制御システム「ハイパーVTEC(HYPER VTEC)」。この口コミを検索してみると、とにかく「楽しい」「気持ちいい」「クセになる」というレビューで溢れてます。「乗りにくい」てのがあってもおかしくないのに、「ハイパーVTECやりすぎて危険かも」といった苦言があるぐらい。

・・・そこまでいうなんて、一体なぜ? 絶対的な最高速でもないし、圧倒的な加速力とも違う。採用車種を見ても、ハイパワーエンジンというわけでもないのに、何がそんなにライダーを魅了してやまないのか? なぜにこれほど、多くのライダーを虜にするのか? その秘密を、この記事では探ってみます。

ハイパーVTECとは何か?

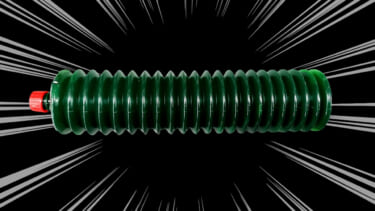

「ハイパーVTEC」を振り返るには、まずバルブとはなにかを理解する必要があります。これはエンジンの内部で吸気と排気を制御する、とても精密なパーツ。

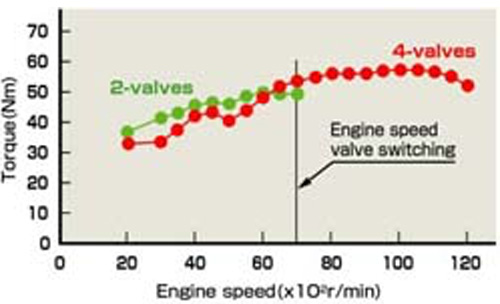

その重要性は、バルブの数でエンジンの特性がある程度決まってくるほど。例えば、2バルブだと“低回転型=中低速域で力強さを発揮するものの、最高速が伸びにくい”エンジンになり、4バルブだと“高回転型=中低速域は粘りがなく、最高速が伸びやすい”エンジンになるといった具合です。

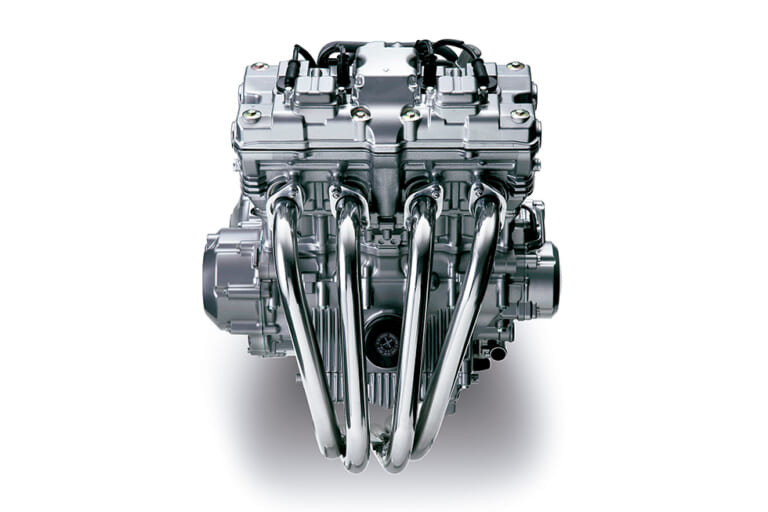

これを聞いて、「2バルブと4バルブを切り替えられるようにしたら、最強のエンジンになるんじゃない?」と思ったあなた、ご明察。これを実現するのが、1999年にCB400SFに採用されて世に出た、可変バルブタイミング制御システム「ハイパーVTEC」なんです。このハイパーVTEC、実は年々進化していて、次のような変遷を辿っています。

・1999 CB400SF「ハイパーVTEC」

直押しタイプとしては量産車初のバルブ数切り替え機構「ハイパーVTEC」

・2002 CB400SF「ハイパーVTECスペックII」

バルブ数切り替えタイミングの回転数を6,750rpm→6,300rpmに変更

・2003 CB400SF「ハイパーVTECスペックIII」

6速のバルブ数切り替えタイミングの回転数を6750回転に引き上げ

・2007 CB400SF「ハイパーVTECレボ」

PGM-FIを導入、ハイパーVTECも3Dマップを導入した「Revo」に進化

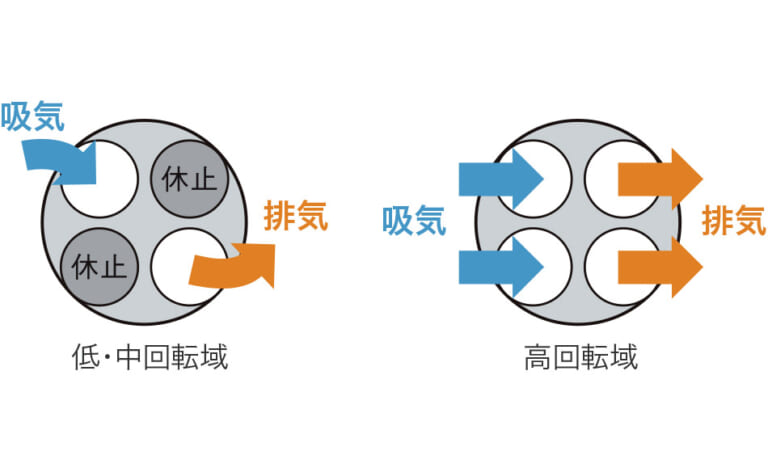

このように、ハイパーVTECの進化はそのままCB400SFの進化と言っても、過言ではありません。とはいえ、進化して名前が変わっても、6500回転付近を基準に、「低・中回転では2バルブ」「高回転では4バルブ」という2つのモードを切り替えるという、基本的なシステムは同じです。

低・中回転域では2バルブのみが作動して、それに応じたベストな燃調を実現。そして2バルブらしい、発進時からの力強い加速や、巡航走行時のゆとりあるトルクを発揮します。高回転域では4バルブすべてがフルに作動して、それに応じたベストな燃調を実現。そして4バルブエンジンならではの、スムーズで伸びのある出力特性を発揮します。

すごーくざっくりいえば、2バルブと4バルブのまったく性格の違うエンジンが、6500回転付近で積み替わっているようなイメージですね。

ハイパーVTECの快感、その正体

なんとなく機能がわかっても、ハイパーVTECがなぜ「気持ちいい」と評されるのかは、ちょっとわかりにくいですよね。このへんを考察してみましょう。

ハイパーVTECがもたらすのは、ただの性能向上ではなく、切り替えの瞬間に“唐突にやってくる”ライディングフィーリングそのものの変化です。「ハイパーVTECは燃費とパワーの両立を実現」するのですが、それはあくまで性能面でのおハナシ。フィーリングはまた別の話です。

回転数が上がったときにハイパーVTECが作動して、バルブの開閉が切り替わるその瞬間、エンジン音が変わり、回転の伸びが増し、パワーの出方も変わる。このエンジン回転数がギュン! と伸びて排気音が一段甲高くなる瞬間、「ンバアァァ!」という音で表現される感覚こそが、多くのライダーにとってハイパーVTECの最大の魅力となっているのです。

このフィーリングは、かつてのターボエンジンが生み出す「ドッカンパワー」や、レーサーレプリカ全盛期の2ストロークエンジン特有の「パワーバンド」に入った瞬間の感覚に似ているかもしれません。しかし、ハイパーVTECはそれらとは異なり、ピーキーな特性を持たず、下から上まで扱いやすい特性を持ちながらも、明確な「境界線」をライダーに感じさせてくれるのです。

気持ちいい、快感・・・いや、ここはあえて「官能的」と言わせてもらいましょうか。この点が、ハイパーVTECが長年にわたり愛され続けている理由なのではないでしょうか。

ハイパーVTECを楽しめるシーン

CB400SFの400ccエンジンともなると、一般道でそのフルパワーを試すのは現実的には難しいところです。1速でもしっかり回せば、法定速度を超えてしまうほどのパワーを持っているぐらいなので、全開走行=免停まっしぐら。

しかし、ハイパーVTECの切り替わる瞬間を楽しもうと思えば、日常の走行シーンでも十分可能です。信号待ちからのゼロ加速でも、7000回転以上でシフトアップにすれば、何度でも楽しめてしまうのがハイパーVTECの魅力。高速道路の加速車線ともなれば、一般公道より上のスピードレンジで、「その瞬間」を存分に味わうことができて、さらに爽快な走りを楽しめます。

もちろん、エンジンをレッドゾーン手前まで回して楽しむのもひとつの方法ですが、レブリミット半分の回転数でも、十分に楽しめるのがハイパーVTECの大きな魅力です。ひょっとしたら開発のきっかけも、そんなところの狙いがあったのかもしれませんね。

もっとも、CB400SFのインジェクション化と同時に2007年から採用された、ハイパーVTECレボとなってからは、あえて切り替えのタイミングをスムーズにして、わかりにくくする調整がなされています。明確に「変わった!」という感覚を味わいたい方は、キャブレター時代のモデルを選ぶと良いかもしれません。

ハイパーVTECよ永遠なれ

ハイパーVTECの魅力は、その性能だけでなく、ライダー自身が感じる「瞬間的な変化」にあります。エンジン回転数の増加とともに変わるフィーリングや音、そしてその独特の快感こそが、多くのライダーを虜にし続けている理由だといえるでしょう。

残念ながら、CB400SFの新車生産終了とともにハイパーVTECも役割を終えてしまったわけですが、そのフィーリングもメカニズムも、後世に受け継がれていくことを切に願います。みなさんもチャンスがあれば、ぜひともハイパーVTECの面白さを体感してみてください。あっ、その時はくれぐれも法定速度を守って安全運転を忘れずに。おじさんとの約束だぞ~!

私のYouTubeチャンネルのほうでは、「バイクを元気にしたい!」というコンセプトのもと、3日に1本ペースでバイクいじりの動画を投稿しております。よかったら遊びにきてくださいね~!★メインチャンネルはコチラ→「DIY道楽」 ☆サブチャンネルもよろしく→「のまてつ父ちゃんの日常」

※本記事の文責は当該執筆者(もしくはメディア)に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。

最新の関連記事(DIY道楽テツ)

アクセルワイヤーが長すぎた!というトラブル ハンドルを交換して長さが合わなくなってしまったり、はたまたケーブルそのものが痛んでしまったり。こうしたアクセルワイヤー(スロットルケーブル)を交換する際、「[…]

セルが弱くなったらバッテリー交換のサイン スクーターのバッテリーが弱ってきたのか、始動性がイマイチになってきました。 そういえば、このバッテリーもずいぶんずいぶん古くなってきたので、バッテリーを買い替[…]

新品タイヤが滑るその理由 新しいタイヤは滑ります。 滑りたくないから新しいタイヤに交換したというのに、なぜか新しいタイヤはマジで滑るんです(経験者は語る)。 なぜ滑るかというと、それはタイヤの製造過程[…]

場所によっては恒例行事なバイクの冬眠(長期保管) 「バイクの冬眠」…雪が多い地域の皆様にとっては、冬から春にかけて毎年恒例の行事かもしれませんね。また、雪国じゃなかったとしても、諸事情により長期間バイ[…]

燃料コックにも涙? それはある日の出来事。バイクで走り出そうとガソリンタンクの燃料コックをオンにした時、指先に冷たいものを感じました。 何があるのかと覗き込んでみると・・・燃料コックが泣いているぅ~![…]

最新の関連記事(メカニズム/テクノロジー)

元々はレーシングマシンの装備 多くのバイクの右ハンドルに装備されている“赤いスイッチ”。正式にはエンジンストップスイッチだが、「キルスイッチ」と言った方がピンとくるだろう。 近年はエンジンを始動するセ[…]

ピーキーに力強くより、先がイメージできる変化率、欲しいのはアテにできるトラクションの過渡特性! 私、ネモケンが1975~1978年に世界GP転戦したとき、親しかったバリー・シーン(Barry Shee[…]

バイク向けの次世代コネクテッドクラスター かつてオーディオ機器を生産し、現在はカーナビやドライブレコーダーといったモビリティ向けの製品を主力としているパイオニアが、2026年1月6日(火)~9日(金)[…]

いまや攻めにも安全にも効く! かつてはABS(アンチロックブレーキシステム)といえば「安全装備」、トラクションコントロールといえば「スポーツ装備」というイメージを持っただろう。もちろん概念的にはその通[…]

油圧ディスクブレーキだけど、“油(オイル)”じゃない いまや原付のスクーターからビッグバイクまで、ブレーキ(少なくともフロントブレーキ)はすべて油圧式ディスクブレーキを装備している。 厳密な構造はとも[…]

最新の関連記事(ビギナー/初心者)

クランク:低速操作の「総合芸術」を身につける まず、あの忌々しい「クランク」から。 直角コーナーが連続するあのコース、公道で遭遇したら普通は足を着いてヨボヨボ進むか、そもそも入りませんよね。でも、あの[…]

車両の種別と免許の関係が複雑な「あの乗り物」 1.信号無視車両を停止させる 白バイ新隊員としてひとり立ちし、しばらく経った頃の話です。その日も私は、交通量の多い国道で交通取り締まりをしていました。交差[…]

きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]

徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]

改めて知っておきたい”路上駐車”の条件 休暇を利用して、以前から行きたかったショップや飲食店を訪ねることも多くなる年末・年始。ドライブを兼ねたショッピングや食べ歩きで日ごろ行くことのない街に出かけると[…]

人気記事ランキング(全体)

日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

ミラーの奥に潜む影…覆面パトカーはどんな車種が多いのか まず押さえておきたいのはベース車両の傾向。国内で多く採用されているのは、トヨタ・クラウンや日産・スカイラインといった中〜大型セダンだ。いずれも街[…]

グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]

最新の投稿記事(全体)

現行レギュレーションは最後になる2026年 2月27日に開幕を迎えたMotoGP2026シーズン。注目のトピックスはたくさんありますが、僕が注目しているのは1000ccエンジンとミシュランのワンメイク[…]

河津桜祭りは2月7日~3月8日まで開催! モーサイをご覧の皆様こんにちは。モータージャーナリストの相京です。最近はライターよりyoutube活動の方が多め。そして、近ごろは河津観光アンバサダーも担当し[…]

スーパースポーツより贅沢な感性を追求した最速頂点バイク! 1984年、それまで空冷DOHC4気筒で牙城を守り続けたカワサキが、初の水冷化と先鋭フルカウルのGPZ900R Ninjaで世界最速宣言を謳っ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

従来品に比べて音質が格段に良くなった!『B+COM 7X EVO』 登場したばかりの『B+COM 7X EVO』を使ってみてまず驚いたのは音楽再生時の音質の良さ。元々サインハウスのB+COMシリーズは[…]

- 1

- 2