PTAを中心とした全国的な三ない運動は終息したものの、各地域の取り組みや各校の校則にはいまだに三ない運動が明記され、山間地から通う一部生徒のQOLに大きな影響を与えてしまっている。この問題に静岡県・伊豆半島にて取り組んでいる原動機研究部が、近隣高校からの要請のもと安全運転講習会を開催し、一部解禁にこぎ着けた。その模様をお伝えする。

●文と写真:田中淳麿(ヤングマシン編集部)

原動機研究部が原付通学環境整備のため講習会を開催

2025年7月13日(日)、静岡県伊豆市修善寺虹の郷において、地域クラブ「原動機研究部」(略称:原研)主催による「高校生対象 原付バイク安全運転講習会」が開催された。

会場は修善寺のテーマパーク「修善寺 虹の郷」の広い駐車場

その目的は、伊豆半島の山間地で通学に苦労している学生が原付通学を安全に始められるように環境を整えること。近隣高校から要望を受けての実施であり、テストケースとしての意味合いもあった。

なお、原研とは伊豆半島北部で活動する地域クラブで、高校年代の子どもたちにもっとモビリティに触れてもらいたいと、現役高校/高専生やOB/保護者らで活動をしている団体だ。

許可したい学校側と、求められる制度整備

講習会の内容を紹介する前にその背景について触れておこう。現在、静岡県の高校の多くでは、校則により原付免許の取得が原則禁止となっている。

スーパーカブで参加する生徒。近年は家庭の事情により、自宅にあるバイクでの通学を許可する例もある(他県)。

これは1980年代から継続されてきた「バイクの免許を取らせない/バイクを買わせない/バイクに乗らせない」を指針とした「三ない運動」によるものだ。

しかし原研のメンバーが近隣高校に話を聞いたところ、原付通学を許可するための安全運転講習など安全の担保の必要性は認識されているものの、具体的な実施法などがわからず困っている状態。

三ない運動の名残りを見直せず、そのまま校則に残されているだけで、バスなど通学の手段が減少し定期代が家計を圧迫するなか、本当は山間部から通ってくる生徒らには原付通学を解禁したいというのが学校長らの本音だという。

原付免許の取得と通学利用については学校側も不安を感じているが、以下の3点について制度整備の必要性を感じており、今回の講習会でもポイントとなっていた。

- 二輪車安全運転講習会の受講

- ヘルメットなど安全装具の装着と購入方法

- 車両の点検修理を行う販売店の確保

2と3については、ネットショップも含め、学校側が生徒/保護者らに説明できる体制の構築ということになる。

生徒や保護者の本音はもっと知られるべき

原研では、通学困難な地域の生徒や保護者を対象としたアンケートも実施しており「バスの本数が少なくて、クルマで送ってくれる親の送迎が大変そう(生徒)」「可能なら原付バイクで学校や駅まで行ってもらえると助かる(保護者)」といった声が寄せられている。

現状と当事者の本音を知ってもらえれば、助けてくれる大人もまだいっぱいいるはずだ。

近年は、PTAからのバイク禁止/三ない運動継続に関する要請もなく、かつてのように暴走族などの出現についても心配がないとされる。

“残留三ない運動”が高校生の通学環境やQOLを確実に圧迫している現状については、もっと広く世の中に周知/認識されるべきであり、モビリティ業界も本腰を入れて改善に向かうべき社会課題だろう。

理論と実践で体感した実地講習会

さて、こうした背景から開催された「高校生対象 原付バイク安全運転講習会」だが、その内容については、学校側が不安を感じている3点(前述の1~3)を中心にカリキュラムが組まれていた。

高専生は免許取得/通学ともに許可されており、自身のスポーツバイクで参加した。

講習会に参加したのは、原研のメンバーら近隣の高校/高専生の8名。排気量50cc以上のスポーツバイクで参加した高専メンバー(高専は免許取得/通学OK)もいるが、メインとなるのは原付バイクでの参加者だ。講師を務めたのは、国家2級整備士と二推の二輪車安全運転指導員資格を持つ二宮祥平さんら2名。開講式では、他の車両に追い越されることが多い原付バイク運転時の危険性なども説明し、周囲から目立つ格好で乗ることの大切さをアドバイスした。

●乗車姿勢のチェック

「バイクが転倒するときはブレーキング時か旋回時」ということで、実技講習は参加者の乗車姿勢をチェックすることから始まった。シートに荷重をかけてハンドルには手を添えるだけ。セルフステアを邪魔しない状態が旋回時の基本フォームであることを教わった。

曲がりたい方向に上半身や頭を向けることを教わった。

●カーブを曲がる練習

その後は慣熟走行ののち、カーブを曲がる旋回の練習へ。極力ハンドルには力を入れずに、曲がりたい方向にへそ/肩/目線を向ける、とくに頭をハンドルのバーエンドに近づけるように動かすことなど具体的なアドバイスが飛んでいた。

コースにパイロンを設置しカーブを曲がる練

●ブレーキの練習

次に行われたのはブレーキの練習。練習の前にはフロント/リヤ/エンジンそれぞれのブレーキをかけた時に挙動がどうなるのか(すべて車両の前部に荷重がかかる)、どういう役割を担っているのか、ABSの特性はどういうものかといった技術/理論的なことの説明も受けた。

パイロンの位置からブレーキをかける指定制動で、自身の能力とバイクの現状を体感した。

実地講習では指定されたパイロンに達した時点でブレーキをかけて、どれぐらい効くのかを体感。その後はリヤだけ、フロントだけ、ブレーキ中に微妙にハンドルを動かしてみるといった実験的操作も行った。

日常点検と安全装具の重要性を学ぶ

「バイクには、自分である程度の異常がわからないといけない箇所というのがあります」という言葉で始まったのが車両の日常点検(乗車前点検)。中でもとくに重要と伝えたのが、ブレーキとタイヤの点検だった。

タイヤの空気を抜いてみたらどうなるのか? その状態での取り回しも行って体感した。

ブレーキレバーの遊びを変化させたり、タイヤの空気を抜いたりとわざと異常な状態にしたスクーターでその感触を体感した。またレバー類の遊びの調整方法やタイヤへの空気の入れ方なども教えてもらった。

午後は修善寺虹の郷の会議室でプロテクターなど安全装具の重要性を教わった。

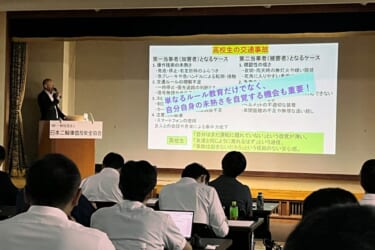

昼食後は屋内に移動して、安全装具の講話となった。二宮さんは「本人がきちんとルールを守っていても相手方に巻き込まれるケースがあって、それが『バイク事故』と言われるケースは悔しいですよね。まじめな人でも“もらい事故”に遭ってしまう。通学で原付バイクを使用する場合はこういうところにも注意が必要です」と切り出した。

そのためにもまずは自分が目立つこと、次に事故に遭った時にケガを最小限に抑えることが大切で、自分から安全を取りに行くというアクティブセーフティ(事故を未然に防ぐ/事故に備える)の心がけを持ってほしいと伝えた。

LEDを内蔵した光るバンドを生徒に見てもらう。通学時にカバンにつけておくことを推奨。

またヘルメットのタイプや安全規格についても説明し、半キャップタイプでは顔の周辺を完全には守れないこと、フルフェイスヘルメットを購入するなどヘルメットにはなるべくお金をかけてもらいたいことを説明した。

SGマーク/psCマーク/スネル/DOTなど、ヘルメットの安全規格について説明する二宮さん。

プロテクターについては、ライディングジャケットに内蔵できるほうが良いとした。とくに胸部プロテクターは必ず使うように呼びかけた。

またエアバッグの現物を見せながら、現在普及しているハーネスタイプ(有線式)と今後利用者が増えるだろうワイヤレスタイプ(無線式)の2種類について説明し、生徒への展開体験も行った。

白バイ隊員らも着用しているハーネスタイプのエアバッグ。

今後普及が進むだろう便利なワイヤレスタイプのエアバッグも体験した。

筆者の私見:講習後に原付通学解禁も! 安全の担保にこそ標準化が求められる

紹介した講習会の後日談となるが、伊豆半島北部の某県立高校に通う生徒が1名、自宅から最寄り駅までの原付利用が許可されている。

学校内の駐輪場まで乗り入れられなかったのは少し残念だが、受け入れ体制の問題もあるだろう。小さな一歩かもしれないが、確実な前進と捉えたい。

山間地に住む生徒にとって、最寄り駅まで山道を数kmということは珍しくない。夜間は街灯もないような通学路を歩いていくよりは、原付バイクで行き来したほうが保護者も安心だろう。

原付バイク通学の安全をいかに担保するのか。これまでは各地域/各校で培われてきたやり方が秘伝のように受け継がれてきた。

しかし高校生の移動課題が山間地から中山間地へと拡大した今、そうした方法の標準化を文科省らが中心となって今こそ示していくべきではないだろうか。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(交通/社会問題)

ハンドチェンジ/フットクラッチは昔の変速方式。ジョッキーシフトはその現代版カスタム 今回は、バイク乗りなら一度は見たことのあるかもしれない「ジョッキーシフト」について書きたいと思います。 戦前や戦後間[…]

窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙う理由 窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙うのは「盗みやすく確実に売れる」というのが、大きな理由です。実は近年、窃盗件数自体は減少していると同時に検挙率は[…]

きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]

車検満了日の2か月前から受験可能に! 春といえば車検の季節。新車や中古車がもっとも売れるのは1~3月であり、そこから3年あるいは2年が経つと車検がやってくる。もちろん納税も……。 この季節は年度末でも[…]

改めて知っておきたい”路上駐車”の条件 休暇を利用して、以前から行きたかったショップや飲食店を訪ねることも多くなる年末・年始。ドライブを兼ねたショッピングや食べ歩きで日ごろ行くことのない街に出かけると[…]

最新の関連記事([連載] 2輪車利用環境改善部会)

1. 【背景と現状】“原付”モビリティの現状について かつては50ccガソリンエンジン車しかなかった“原付”も現在では多様化している。今回の排ガス規制により50ccガソリン原付は生産を終了し[…]

1. 【背景】50ccガソリン原付は排ガス規制をクリアできず 50ccガソリン原付はなぜ生産終了となるのか。それは地球環境保護という理念のなか世界的に年々厳しくなる排ガス規制値をクリアできないとわかっ[…]

1.生徒にアンケート調査!<免許取得と車両の購入> 坂本先生は、本年7月に北杜高校の生徒を対象に安全意識に関するアンケート調査を行った。対象は原付免許を持つ2.3年生の生徒100名と、小学校時に自転車[…]

1. 山梨県の三ない運動と坂本先生の革新的な安全教育 山梨県は公共交通が不便だったこともあり全県的な三ない運動は実施されず、多くの高校でバイク通学が行われ、各校ごとに“乗せて教える”教育が施[…]

原付一種の新区分「新基準原付」とは? ガソリン原付一種は、排ガス浄化装置である触媒性能の問題により国内第4次排出ガス規制(ユーロ5相当)をクリアできないため、2025年10月末日に生産終了となり、以降[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]

最新の投稿記事(全体)

平嶋夏海さんが2026年MIDLANDブランド公式アンバサダーに就任! 2026年は、ミッドランドにとって創業65周年という大きな節目。掲げられたテーマは「Re-BORN(リボーン)」だ。イタリアの[…]

BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

これまで以上に万人向き、さらに気軽な乗り味に! 10月上旬の全日本ロードレース選手権第6戦では、フル参戦しているJ-GP3クラスで3位を獲得。今季2度目の表彰台に立てたのですが、そのちょっと前に、かつ[…]

つながらなければ意味がない!「MIDLAND Re-BORN(リ・ボーン)」を実施! 創業65周年という節目を迎え、MIDLAND(ミッドランド)が掲げたスローガンは「MIDLAND Re-BORN([…]

- 1

- 2