ニッポンがもっとも熱かった“昭和”という時代。奇跡の復興を遂げつつある国で陣頭指揮を取っていたのは「命がけ」という言葉の意味をリアルに知る男たちだった。彼らの新たな戦いはやがて、日本を世界一の産業国へと導いていく。その熱き魂が生み出した名機たちに、いま一度触れてみよう。この記事ではカワサキZ650に始まるザッパーシリーズが、ロングセラーとなった時代背景について解説する。

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●写真:YMARCHIVES

現在に続くミドルクラスの基盤は日本メーカーが作った

’70年代の2輪業界における最大のトピックと言ったら、日欧のメーカーが歩調を合わせるかのように、ナナハン以上のビッグバイクを発売したことだろう。もっともそんな状況でも、’50〜’60年代に大排気量スポーツの定番だった、500〜650ccモデルを求めるユーザーはまだまだ存在した。

その声に応える形で生まれたのが、ホンダCB500フォア(’71年)やスズキGT550(’72年)、ヤマハTX500(’73年)、そしてカワサキZ650(’76年)で、大排気量の旗艦が存在し、その下を受け持つという、現在に続くミドルクラスの基盤は、この4台が形成したといっていい。

ちなみに、欧州勢がこのクラスに本腰を入れ始めるのは、’70年代中盤〜後半になってからだった。

日本の4メーカーが初めてミドルクラスを意識して製作した4台は、いずれも当時の各社の旗艦に通じる資質を備えていた。とはいえ、黎明期のミドルで、もっとも強烈な存在感を放っていたのはカワサキである。

世界中で高評価を獲得し、日本では”ナナハンキラー”と呼ばれたZ650が、ライバル勢より排気量を大きく設定できた理由は、自社の旗艦が900/1000ccだったからで、初のミドルを650ccにしたからこそ、以後のカワサキは効率のいい開発を行うことができたのだ。

750ccを旗艦に据えていた当時の他社では、旗艦を脅かす650ccという選択肢はあり得なかっただろう(排気量の自主規制が存在した日本での旗艦はカワサキも750ccだったが)。

そんなカワサキとは対照的に、微妙に後手に回った感があったのがホンダである。’80年以降のカワサキは、Z650の発展型となるZ750FX-II/IIIやZ750GPで、従来の日本市場で旗艦を務めていたZ2系各車や、他社のナナハンとは一線を画す小型・軽量化を追求するのだが、当時のホンダが販売していたナナハンはCB900Fの排気量縮小版。

と言っても、CB750Fは大ヒットモデルになったのだけれど、カワサキに通じる手法のCBX750Fがデビューするのは’83年になってからだった。

また、カワサキはZ650の設計思想を転用した並列4気筒車として、’79年に兄弟車のZ400FX/Z500を発売し、国内外で大成功を収めるものの、その背景にはホンダが、’77/’78年にCB400/550フォアの生産を中止したという事情があった。

【ザッパーの設計思想を転用】共通部品はほとんど存在しなかったものの、’79年から発売が始まったZ400FX/Z500(後に550ccに拡大)は、Z650の設計思想を転用して生まれたモデル。クランクはプレーンメタル支持の一体鍛造で、一次減速はハイボチェーン。

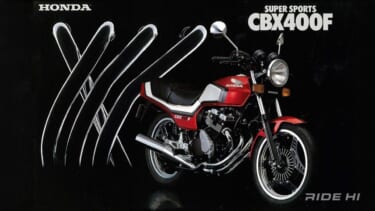

当時のホンダはミドル以下は2気筒が優位という説を唱えており、’81年末になってようやく、カワサキへの対抗馬となるCBX400/550Fを発売したのだ。 もっともホンダ自身に、カワサキに遅れを取っている意識はなかったのかもしれない。

’77年から欧州での復権を目指したノルマンディ上陸作戦を開始し、’79年以降はヤマハとHY戦争を繰り広げた当時の同社は、各分野に魅力的なモデルを続々と投入していたのだから。とはいえ、カワサキの的確な開発手法は、一部のホンダマンにとっては脅威だったのではないだろうか。

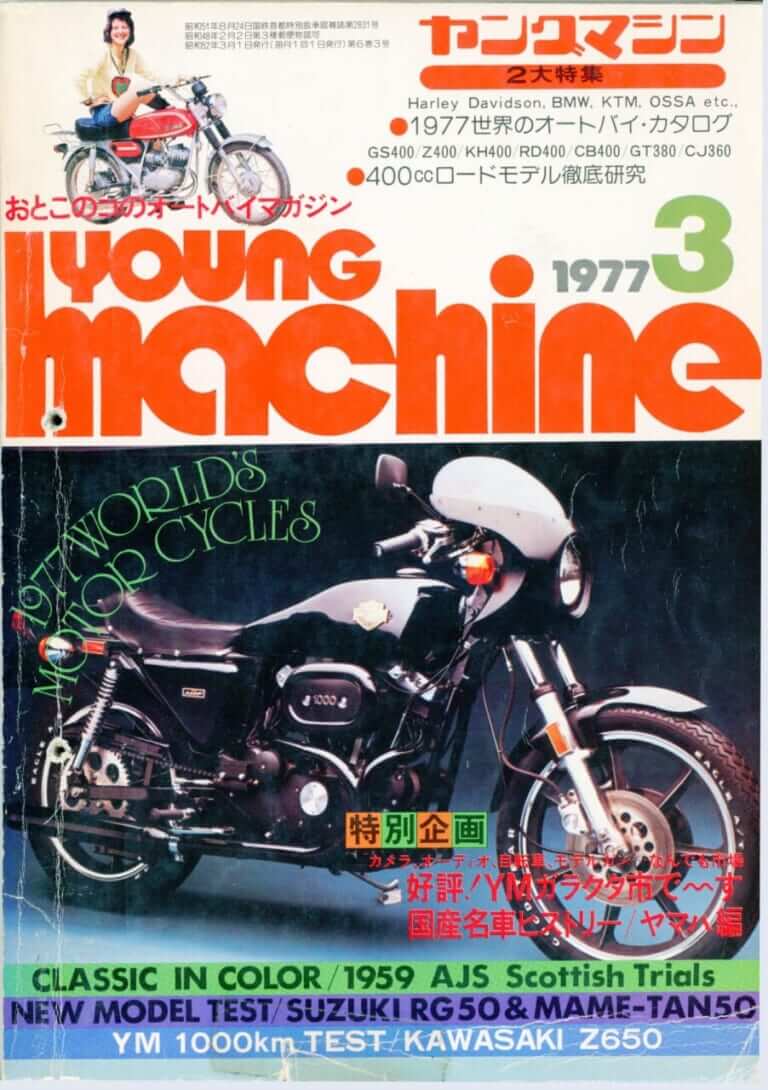

【テストランで3700kmを走破!!】ヤングマシンがZ650を初めて本格的に取り上げたのは’76年12月号。その際の印象がとても良好だったため、’77年3月号(上)では約3700kmに及ぶテストを敢行。試乗期間中には、オイル漏れや電装系の不調というトラブルがあったものの、Z750フォアを含めた既存の大排気量車とは一線を画する、抜群の扱いやすさとコーナリング性能をテスターは絶賛。

’76年12月号の裏表紙に掲載されたZ650の広告。速さや豪華さをアピールしづらいモデルだったためか、感性に訴える言葉を使用。

国内外で販売された膨大な派生機種

これまでに何度か述べたように、Z650に端を発するザッパーシリーズの生産期間は30年以上で、派生機種のバリエーションは多岐にわたっている。

まず、日本市場ではZ650(’77年)、Z750FX-II(’80年)、Z750FX-III(’81年)、Z750GP(’82年)、GPz750(’83年)。GPz750F(’84年)という変遷を辿ったスポーツモデルに加え、’78〜’85年にはトラディショナル/クルーザー仕様のLTD、’90年以降はネオクラシック路線のゼファー750、’98年からはベーシックモデルのZR-7が販売されている。

それらに加えて’70〜’80年代の海外市場には、キャストホイールを装備するZ650C/Fや、アメリカの関税を考慮したZ700/LTD、シャフトドライブを採用したツアラーのZ750GT、過給機を装備する750ターボなども投入されていたのだ。

’80年代には738ccが主軸となったザッパー系各車は、当初は控えめな最高出力を公表していたが、シリーズの異端児にして最高峰となる750ターボは、同時代のリッターバイクに匹敵する112psを発揮。

その数値には劣るけれど、自然吸気のGPz750Fが公表した87ps(フルパワー仕様。日本仕様は自主規制値上限の77ps)という最高出力は、当時のナナハンではトップクラスだった。なお’83年のAMAスーパーバイクでシリーズチャンピオンを獲得した、ウェイン・レイニーのGPz750レーサーは120psものパワーを獲得していた。

いずれにしても、ザッパーシリーズの守備範囲はとてつもなく広かったのである。もちろん、原点となるZ650が優れた資質を備えていなければ、ここまで多種多様な展開を行う、ロングセラー車にはなれなかっただろう。

【短命に終わった日本仕様】 ’76年末にデビューしたZ650は、’78年にB2(右)に進化。ひと目でわかる初代との相違点は、フォーク後部に移動したフロントキャリパーだが、キャブレターや燃料コック、電装系なども変更を受けている。なお日本ではB2が最後となったものの、海外では‘79年にB3が販売された。

【海外での販売は続き、派生モデルも登場】日本市場では標準モデルのBとトラディショナルなスタイルのLTDのみが販売され、738ccモデルの登場と同時に市場から姿を消したZ650。ただし海外市場では、キャストホイールのF(’80年~)、キャストホイール+トリプルディスクのC(’77年~)、クルーザーのSR/CSR(’78/’81年~)が併売され、FとCSRの販売は’83年まで続いた。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

“モンスターマシン”と恐れられるTZ750 今でもモンスターマシンと恐れられるTZ750は、市販ロードレーサーだったTZ350の並列2気筒エンジンを横につないで4気筒化したエンジンを搭載したレーサー。[…]

天敵ゼファーをターゲットから外しホンダDNAのスーパースポーツを目指す! 1992年のリリースから、実に30年ものロングセラーを記録した空前のヒット作、ホンダCB400スーパーフォア。 実はこれより前[…]

砂漠やオフロードの踏破をテーマに開発していたドリームバイクの途中経過報告! 1991年の第29回東京モーターショーに、スズキは3種の「2駆」もしくは2WD、つまり前後輪とも駆動する試作バイクを参考展示[…]

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

伝説のヨンフォアを凌駕するX字にクロスしたエキパイが輝く最高峰のプライド! 1981年の終わりに近い11月、ホンダはCBX400FというCBに「X」を加えた新機種をリリース、その内容はまさにありったけ[…]

最新の関連記事(カワサキ [KAWASAKI])

最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

2023年モデル:400クラス唯一のクルーザーとして復活 発売は2023年4月25日。先代となるエリミネーター400から実に15年ぶりの登場で、エリミネーター/SEの2グレード展開だった。 ニンジャ4[…]

人気記事ランキング(全体)

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

WMTCモード燃費50km/Lで、航続可能距離は600km! スズキは、2017年に初代モデル登場、2020年に現行デザインへとモデルチェンジを受けた「ジクサー150」の2026年モデルを発表した。2[…]

世代をまたくトップライダーたちのレプリカモデルが一気に3種も登場 『DIGGIA2』は、2024年12月にも発売された、MotoGPライダーのファビオ・ディ・ジャンアントニオ選手のレプリカモデル第2弾[…]

製品名がグラフィック化されたユニークなモデルのニューカラー 『GT-Air3 MIKE』は、その製品名を巧みに図案化したグラフィックを特徴とするモデルで、2025年10月に発売された。このたび発表され[…]

最新の投稿記事(全体)

グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]

ガレージREVOのリフトアップ方法 移動式バイクスタンドであるガレージREVOにとって、スタンドとバイクの接点は重要です。前後左右に押し歩く際にスタンドに載せたバイクが転倒しては一大事なので、スイング[…]

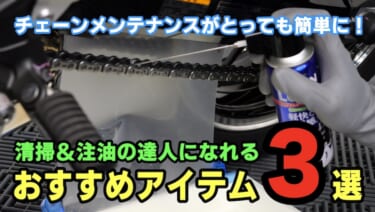

Screenshot 便利なアイテムでチェーン注油とチェーン清掃が簡単作業に変身 日常的なバイクメンテナンスの代表格といえば洗車ですが、その次に作業頻度が高いと思われるのは「チェーンメンテナンス」です[…]

PERFORMANCE MACHINE|Race Series エンジン/トランスミッションカバー 高品質なビレットパーツで世界的な知名度を誇るPerformance Machine(パフォーマンスマ[…]

SHOEIが1名増、「X-Fifteen マルケス9」はまさにリアルレプリカ WSBK(スーパーバイク世界選手権)で3度頂点を極めたトプラック・ラズガットリオグル(プリマプラマックヤマハ)のMotoG[…]

- 1

- 2