ニッポンがもっとも熱かった“昭和”という時代。奇跡の復興を遂げつつある国で陣頭指揮を取っていたのは「命がけ」という言葉の意味をリアルに知る男たちだった。彼らの新たな戦いはやがて、日本を世界一の産業国へと導いていく。その熱き魂が生み出した名機たちに、いま一度触れてみよう。

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●写真:山内潤也/YM ARCHIVES ●取材協力:ZEPPAN UEMATSU

R90Sから受けた影響とXLCRとの意外な共通点

Z1‐Rに対するイメージを聞かれたら、多くの人が”カフェレーサー”と答えるだろう。ただしカフェレーサーは車両のオーナーやチューナーが作るもので、原点は’50~’60年代のイギリスで流行したカスタムと言われている(レーサー的な改造車のオーナーが各地のカフェに集まり、愛車自慢や公道レースを楽しんでいた)。

そして’60年代後半から、そういったムーブメントが世界中に広がり、’70年代に入ると車両メーカーが市場の動向を反映する形で、既存モデルのバージョンアップ版としてカフェレーサーを販売することになったのである。

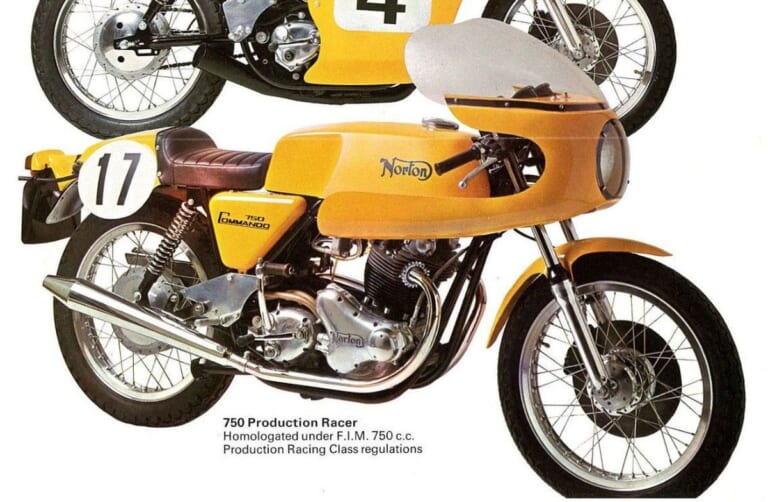

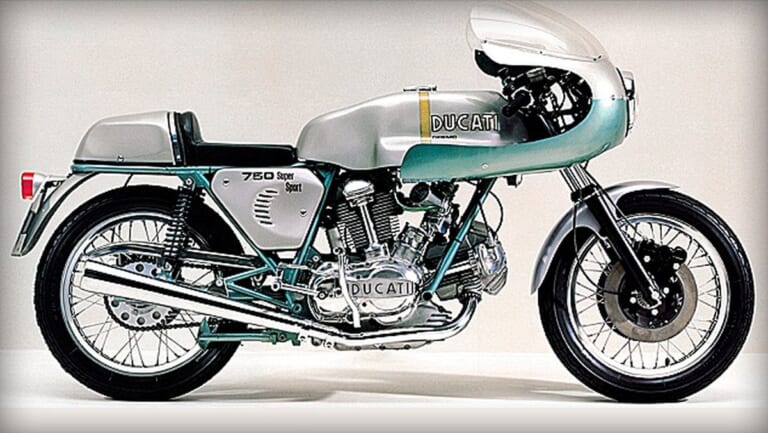

’70年代に登場したメーカーメイドのカフェレーサーは、①高度なチューニングが施された市販レーサー的なモデルと、②レーサー的な雰囲気を取り入れつつも、ストリート重視のモデルの2種に大別できる。

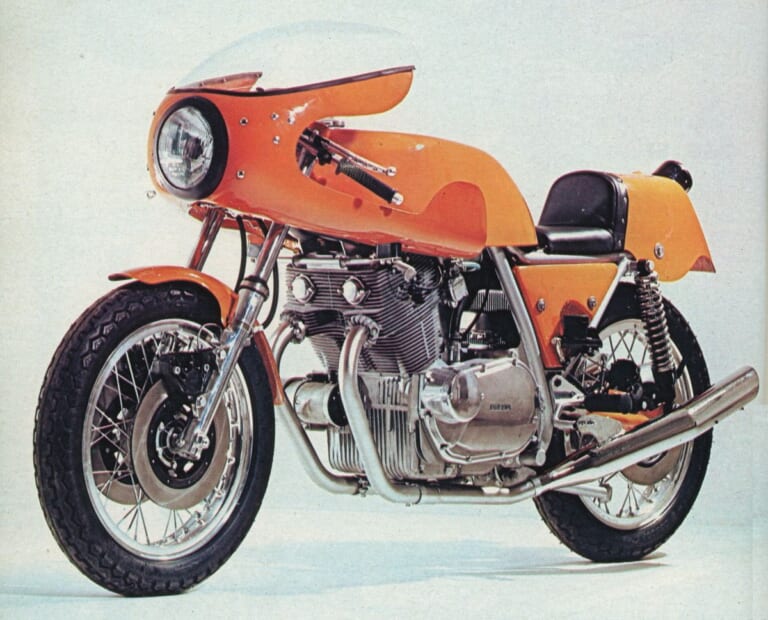

そして黎明期のこの分野を牽引したのは、①に該当する’71~’72年型ノートンコマンド・プロダクションレーサーや’73~’74年型ドゥカティ750SS、②に分類できる’71~’73年型MVアグスタ750Sや’73~’75年型BMWR90Sといった欧州勢だった。

では’70年代中盤のカワサキが、Z1‐Rを開発するにあたって、どちらの道を選んだかと言うと…。それはもう、言わずもがなの②で、中でもR90Sからはかなりの影響を受けたようだ。

もちろん、丸みを帯びたシルエットのR90Sと角型基調のZ1‐Rではパッと見の印象は大きく異なるものの、ステアリングマウントのビキニカウル、シート下左右に設置されたボディと同色のカバー、ワイヤを介して作動するフロントブレーキマスターシリンダーなどは両車に共通する要素だった。

とはいえ当時のカフェレーサーの中で、もっともZ1‐Rに近い資質を備えていたのは、ハーレーが’77~’78年に販売したXLCRかもしれない。 既存のXLCHスポーツスターをベースにして、専用設計の外装と足まわり、ライディングポジション関連パーツが与えられたXLCRは、端的に言うならZ1‐Rと同様にハンドリングに問題を抱えていたのだ。

当時のカフェレーサーの世界では、各部にモディファイを加えた結果として、ある程度の乗りづらさは止むを得ない…と考えられていたのだけれど、ベースモデルとの落差、本来の資質が味わいにくくなったという面で、Z1‐RとXLCRは悪い意味で、群を抜く存在だったのである。

もっとも、Z1‐Rが1万5000台以上を販売する人気車になったのに対して、現役時代のXLCRは市場からほとんど受け入れられず、販売台数はわずか3400台に留まった。

とはいえ、XLCRの場合は台数の少なさが希少価値につながったようで、’80年代後半以降は人気が上昇し、昨今のE中古車市場ではZ1‐Rに勝るとも劣らない高価格で取引されている。

なお欧州勢を中心として始まったメーカーメイドのカフェレーサーブームに対して、’70年代に独自の見解を示したのはカワサキとハーレーだけではない。

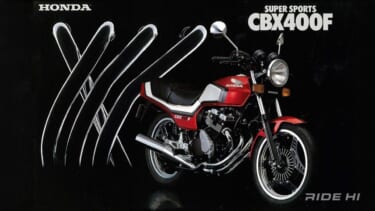

ホンダCB400フォア/550フォアII/750フォアII、ヤマハGX500、スズキGS1000Sなども、カフェレーサーブームの影響を受けたモデルだったのである。ただしこれらはZ1‐RやXLCRほど大胆な改革を行わなかったため、ベースモデルとほぼ同様の資質を維持していた。

黎明期を牽引した代表モデル

【1971 MV AGUSTA 750S】初の公道用4気筒となった’66年型600GTでは、あえて実用車的な構成を選択したMVだが、’71年型750Sはルックスと乗り味の両面でイタリアンスポーツの魅力をアピール。

【1977 HARLEY-DAVIDSON XLCR1000】XLCH1000スポーツスターをベースとするXLCRは、ダートトラッカーXR750のイメージを注入したカフェレーサー。外装部品/排気系/足まわりに加えて、ほぼ一文字のハンドルバーとバックステップも専用設計。

2代目で行われたキメ細かな改善作業

今回の主役は初代だが、Z1‐Rを語るうえでは、’79~’80年に販売された2代目に触れないわけにはいかないだろう。なんと言っても、Z1000MkIIと同時開発された2代目は、初代の問題点を見事に解消していたのだから。

初代とは異なる2代目の特徴と言えば、容量を13Lから20Lに増やしたガソリンタンクと、外装と同様の角型になったシリンダーヘッドカバーが有名だが、18インチから19インチに変更されたフロントホイール、フォークオフセットを60mmから50mmに短縮したステアリングステム、歴代最小の85mmから101mmにまで増加したトレール、4‐1式集合から左右出しに改められたマフラー、操作力を軽減したセンタースタンドなど、実際の改良点は多岐に及んでいた。

そしてこれらの変更によって、2代目はカフェレーサーならではのスタイルを維持したまま、Zシリーズ本来の資質、万能車としての扱いやすさと良好な操安性を取り戻したのである。

そんなZ1‐RIIの販売が奮わなかった最大の理由は、’79~’80年のレギュラーモデルであるZ1000MkIIとの性能差がほとんどなかったから、と言われているけれど、’79/’80年からZシリーズの新たな派生機種として、ツアラー仕様のZ1000ST、気化器を燃料噴射としたZ1000Hが加わったことも伸び悩みの原因となった。

とはいえ、2代目Z1‐Rで行われた緻密な改善は、カワサキの良心と律義さが存分に感じられるものだったのだ。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

伝説のヨンフォアを凌駕するX字にクロスしたエキパイが輝く最高峰のプライド! 1981年の終わりに近い11月、ホンダはCBX400FというCBに「X」を加えた新機種をリリース、その内容はまさにありったけ[…]

1992年モデル:新世代のホンダロードスポーツ 滑らかな曲線と面で構成された、力強くボリューム感のある18Lの燃料タンク形状に、独立したサイドカバー、そして躍動感ある跳ね上がり気味のリアカウル。すっき[…]

強いオリジナリティを求めていたスズキの意欲と結びついたプロジェクト スズキが1976年からGS750で手がけた4ストローク化は、ヨシムラとタッグを組んでプロダクション・レースへ積極的に参加するなど、そ[…]

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

最新の関連記事(カワサキ [KAWASAKI])

最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

2023年モデル:400クラス唯一のクルーザーとして復活 発売は2023年4月25日。先代となるエリミネーター400から実に15年ぶりの登場で、エリミネーター/SEの2グレード展開だった。 ニンジャ4[…]

人気記事ランキング(全体)

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]

スーパースポーツの魂を宿した優美なる巨躯「CB1000F」 ホンダのプロダクトブランド「CB」の頂点として君臨する新型CB1000F。その最大の魅力は、なんといっても歴代CB750Fを彷彿とさせる流麗[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

最新の投稿記事(全体)

NMAX155が装備している電子制御CVT“YECVT”とはなんぞや? エンジン回転域で吸気バルブのカムプロフィールを切り替えるVVAやアイドリングストップ、トラクションコントロールシステムなどなど。[…]

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

17台のみのレーサーベースは売れ行きパッとせず⁉ ポルシェ924は1976年の販売開始から、924S がラストモデルとなった1988年まで生産されるというロングライフでした。すると、ポルシェの場合スポ[…]

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

ヤングマシン電子版2026年4月号[Vol.641] 【特集】◆コーナリング50年史どのようにして曲がるか──コーナリングは、バイクに乗る楽しみがふんだんに詰まった醍醐味のひとつであると同時に、操作法[…]

- 1

- 2