ニッポンがもっとも熱かった“昭和”という時代。奇跡の復興を遂げつつある国で陣頭指揮を取っていたのは「命がけ」という言葉の意味をリアルに知る男たちだった。彼らの新たな戦いはやがて、日本を世界一の産業国へと導いていく。その熱き魂が生み出した名機たちに、いま一度触れてみよう。

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●取材協力:ZEPPAN UEMATSU

動力性能を高めるためエンジンを大幅刷新

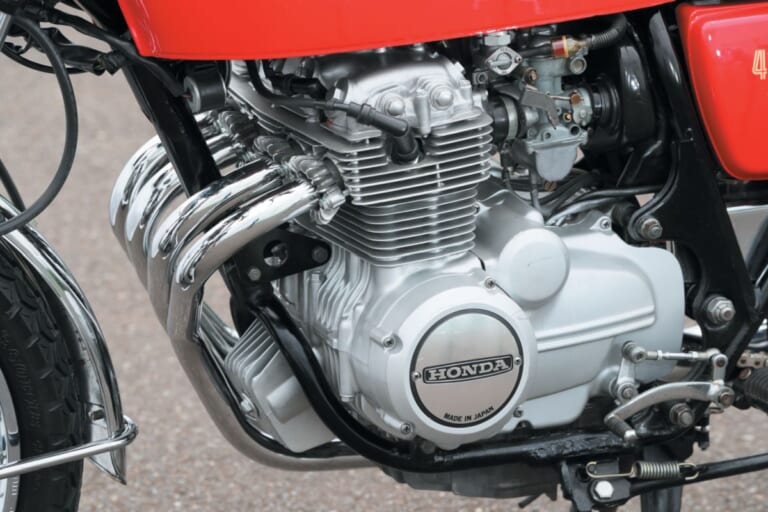

カフェレーサー然としたスタイルばかりに注目が集まりがちだが、CB400フォアの魅力はそれだけではない。前任に当たるCB350フォアの不振を払拭するべく、動力性能の向上を目指した改革も行われているのだ。もっとも、その改革のほとんどはパワーユニットに集中しており、シャシー関連部品の大半はCB350フォアからの流用、あるいは小改良仕様だった。

開発ベースとなったCB350フォアに対して、CB400フォアのエンジンは、ボアをφ47→51mmに拡大し、408ccの排気量を得ている。

ただしそれ以外にも、吸気バルブの拡大(φ22→23mm)、圧縮比の向上(9.3→9.4:1)、シリンダーの刷新(大型化されたフィンが7→8枚となり、同時にピッチを9→8mmに短縮)、ミッションの5→6速化、クラッチ容量の拡大、キャブレターボディの変更など、改良点は多岐に及んでいた。

なお日本の中型免許対策として’76年に登場した398ccモデルは、排気量を400cc未満に抑えるにあたり、51mmのボア径はそのままに、1.2mmショートな48・8mmストロークのクランクを新作している(CB350フォアと408ccモデルのクランクは基本的に共通で、ストロークは50mm)。

こういった対策は、普通はボアダウン=ピストン径の縮小で行うものだが、理想のフィーリングを追究して408ccモデルを生み出した開発陣は、何としてもショートストロークのボア×ストローク比を維持したかったのだろう。

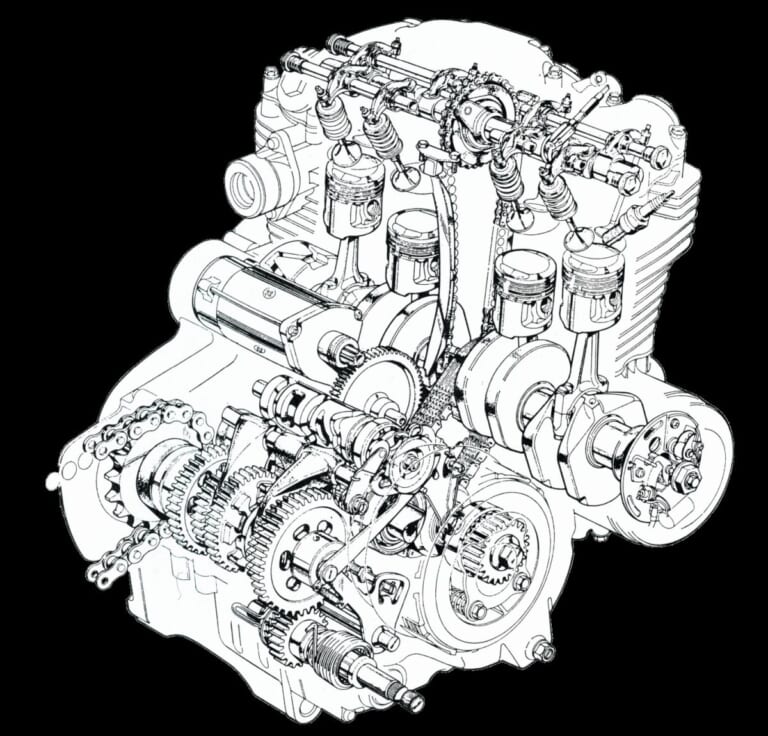

ENIGINE:ホンダならではの400cc並列4気筒

CB400フォアのエンジンはCB350フォアがベースで、CB350フォアの設計に影響を及ぼしたのが’71年に登場したCB500フォア。そしてその流れを遡ると’69年型CB750フォアに行きつくのだが、ウェットサンプの潤滑やハイボチェーン式の1次減速、シリンダーヘッドカバーに固定されるロッカーアームなどは、長兄とは異なるミドルCBフォアならではの特徴。

いずれのエンジンも4軸構成だが、長兄とミドルCBフォアでは、ミッション軸の回転方向が逆になる。

【メインボアを楕円から真円に変更】キャブレターはケーヒンPW20。型式はCB350フォアと同じだが、ベンチュリーは楕円の22×20 →真円の20㎜に変更。エアボックスにはブローバイガス還元装置を新規採用。

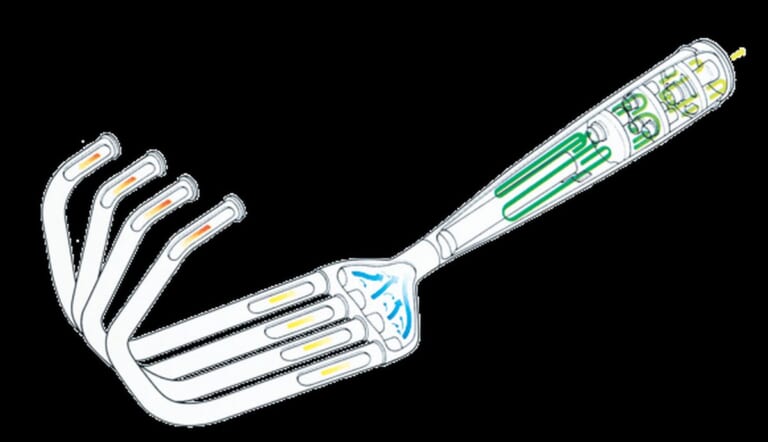

【革新的な手法を導入した量産車初の集合マフラー】三恵技研が製造を担当した排気系の内部には、2つの膨張室と3枚のセパレーターが設置されている。この頃までのマフラーは上下分割のモナカ合わせが一般的だったが、CB400フォアは1 枚の鉄板をロールで巻いて製作。

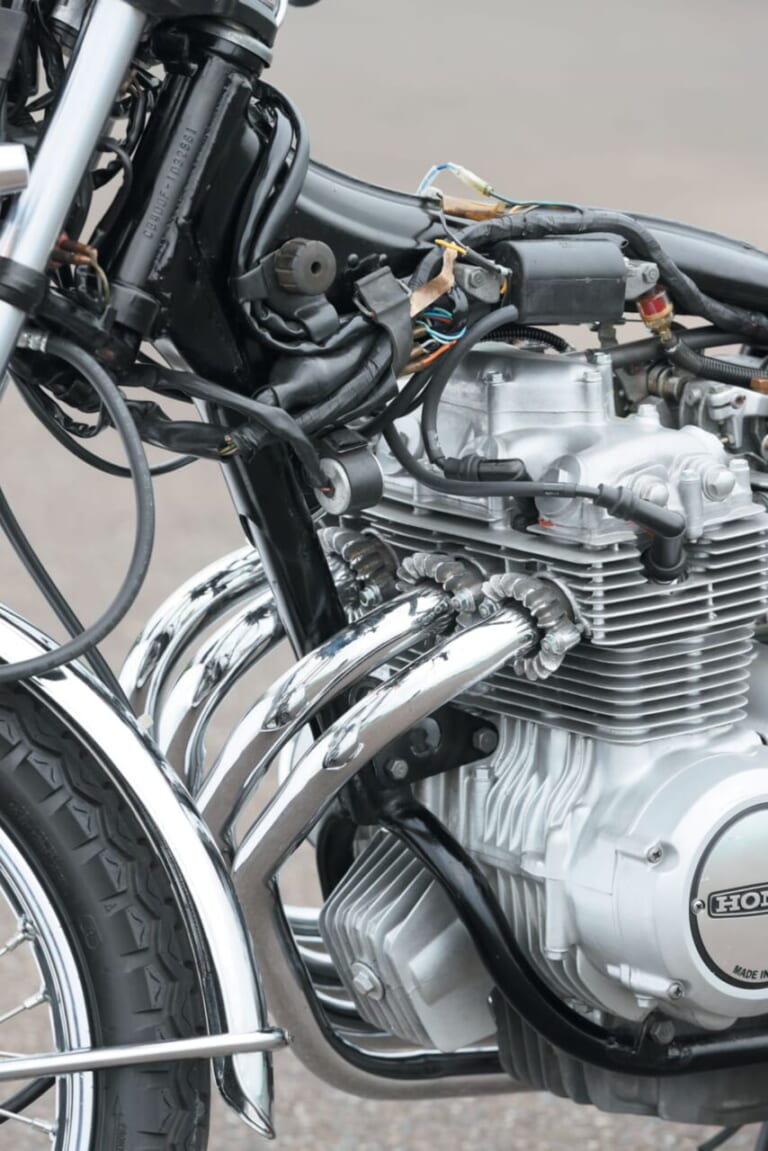

FRAME&CHASSIS:シャーシは先代の基本を踏襲

セミダブルクレードルフレームや丸パイプのスイングアームなど、シャーシの基本はCB350フォアと共通。

集合マフラーやショートリヤフェンダーの採用、前後ショックカバーの廃止、グラブバーの簡素化などを考えれば、CB400フォアの車重は劇的に軽くなっていそうだが、当時ホンダが公表した装備重量は、CB350フォアからプラス1kgの185kgだった。

フロントフェンダーもCB350フォアと共通だが、開発時にはステーなしの樹脂製も検討されている。

バックボーンパイプが1本なので、シリンダーヘッドやキャブの整備は気軽に行える。

【プレス素材の背骨は’70年代ホンダ車の定番】’70年代のホンダ車のフレームは、背骨となる部分にプレス素材を用いるケースが多く、CB500/550フォアやCB250/350も同様の構成を採用していた。逆Y字型のダウンチューブは、エキゾーストパイプの取り回しの自由度に大いに貢献。

【足まわりはオーソドックス】ブレーキは当時の250 ~ 400ccスポーツの一般的な構成で、F:φ260mmディスク+片押し式1ピストンキャリパー、R:φ160mmドラム。専用設計されたφ33mmフォークは、減衰力発生機構にフリーバルブを導入。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

最新の関連記事(ホンダ [HONDA])

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

これまで以上に万人向き、さらに気軽な乗り味に! 10月上旬の全日本ロードレース選手権第6戦では、フル参戦しているJ-GP3クラスで3位を獲得。今季2度目の表彰台に立てたのですが、そのちょっと前に、かつ[…]

理想のスタートダッシュを決める「購入サポートキャンペーン」 Hondaでは「Rebel 250 E-Clutch」および「Rebel 250 S Edition E-Clutch」の新車成約者を対象に[…]

終わらないハンターカブの進化と魅力 2020年の初代モデルの登場以来、CT125ハンターカブの魅力は留まることを知らない。 先日発表された2026年モデルでは、初代で人気を博した「マットフレスコブラウ[…]

ライター中村(左)とカメラマン柴田(右)で現行と初代のGB350を比較 予想以上に多かったGB350の初代と2代目の相違点 「あら、エンジンフィーリングが変わった?」2025年9月、車種専門ムック「G[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]

最新の投稿記事(全体)

憧れの“鉄スクーター”が新車で買える! ロイヤルアロイは、1960〜70年代に生産されていた金属ボディのスクーターを現代に甦らせることをコンセプトとしているイギリスのブランドだ。昔の鉄のボディを持つス[…]

8000円台で手に入る、SCOYCO史上最高のコスパモデル「MT100」 ライディングシューズに求められるプロテクション性能と、街乗りに馴染むデザイン性を高い次元でバランスさせてきたスコイコ。そのライ[…]

なぜ「ヤマルーブ」なのか? 「オイルは血液だ」なんて格言は聞き飽きたかもしれないが、ヤマルーブは単なるオイルじゃない。「エンジンの一部」として開発されている液体パーツなのだ。 特に、超低フリクションを[…]

平嶋夏海さんが2026年MIDLANDブランド公式アンバサダーに就任! 2026年は、ミッドランドにとって創業65周年という大きな節目。掲げられたテーマは「Re-BORN(リボーン)」だ。イタリアの[…]

BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]

- 1

- 2