ニッポンがもっとも熱かった“昭和”という時代。奇跡の復興を遂げつつある国で陣頭指揮を取っていたのは「命がけ」という言葉の意味をリアルに知る男たちだった。彼らの新たな戦いはやがて、日本を世界一の産業国へと導いていく。その熱き魂が生み出した名機たちに、いま一度触れてみよう。

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●写真:山内潤也/YM ARCHVES ●取材協力:ZEPPAN UEMATSU

海外の名車を規範とした1960年代初頭以前の日本車

W1シリーズの原点はメグロのスタミナK1で、K1の規範はBSAが1946~1960年代初頭に販売したA7である。ではそもそも、なぜ1923年に創設された名門のメグロが、英車を規範としたモデルを製作し、その仕事をなぜカワサキが引き継いだかと言うと…。

まず1つ目のなぜに対する回答を記すと、1960年代初頭以前の日本では、欧米の名車を規範にすることが珍しくなかったのである。もっとも、規範の数値や構造をどのぐらい踏襲するかはメーカーによりけりで、スタミナK1の場合はかなり大胆に取り入れていた。

だが、同時代の日本車を振り返ってみれば、ホンダはNSU、ヤマハはDKWとアドラー、スズキはMZから、影響を受けていた。言ってみればメグロが選択した手法は、当時としては疑問を抱くようなことではなかったのだ。

続いては2つ目のなぜ、カワサキがメグロの仕事を引き継いだ理由だが、最大の原因はメグロの業績悪化である。

1950年代後半~1960年代初頭の日本では、250cc以下の高性能車が人気を集める一方で、大排気量車に対する需要が乏しくなり、陸王やみづほ自動車(キャブトン)、日本高速機関(ホスク)、三笠技研工業(エムロ号)といったメーカーが次々と倒産していた。

そんな中でメグロは、伝統の500cc単気筒を搭載するZ系の熟成を行う一方で、1950年に250cc単気筒のジュニア、1955年には125cc単気筒のレジナと650cc並列2気筒のセニアT1を発売するものの、戦後発の新興メーカーの勢いには抗えず、販売台数は徐々に低迷していくこととなった。

その低迷からの脱出を意識して生まれたのが、500cc並列2気筒のスタミナK1だったのだ。Z系とセニアT1/2の魅力を組み合わせることを念頭に置いたこのモデルは、既存の日本車とは一線を画する運動性能を備えており、最高出力:33ps、乾燥重量:190kgという数値は、同時代の大排気量車の中では、ダントツにパワフルで軽かった(セニアT2は31ps/228kgで、Z7は20・2ps/204kg)。

とはいえ、1960年10月にスタミナK1を発売した時点で、すでにメグロの経営は危機的状況に陥っており、11月にはカワサキとの業務提携を開始。以後のカワサキは積極的にメグロを支援したものの、業績はほとんど回復できず、1964年になると、メグロはカワサキに完全に吸収されることとなった。

名門メグロから継承した大排気量車のノウハウ

メグロを傘下に収めたカワサキ。もちろんその背景には、戦前から続く名門のノウハウを吸収しようという意図があった。メイハツブランドで販売した車両も含めて、この頃までのカワサキ車は、ほとんどが小排気量2スト単気筒+プレスフレームという構成だったのだから。つまり当時のカワサキは、4ストとビッグバイクの技術を習得するために、メグロを吸収したのだ。

【大排気量車を得意としていたメグロ】1937年型Z97に単を発する、メグロ製ビッグシングルの最終作となったのが、1956~1960年に販売されたスタミナZ7(右)。1955年に登場したセニアT1(左)は英車的なスタイルだが、パワーユニットに特定の車両を参考にした気配は皆無だった。

中でもシャーシに関しては、パイプフレームやディメンションなどに関するノウハウが、メグロから移籍した技術陣によって継承されたようである。

おそらく、カワサキが単独で開発していたのでは、以後に登場するA1/7やマッハシリーズ、Z1/2などが、世界中で高評価を獲得することはなかっただろう。

ただし、K2とW1のシャーシが、K1の小変更と言うべき構成だったのに対して、パワーユニットはK2とW1の開発時に、カワサキ独自の大改良が行われている。だからパワーユニットに関しては、必ずしもノウハウを継承したとは言えないのだが、K1を基盤とする大改良が、以後のZ1/2に反映されたことを考えると、やっぱりメグロを抜きにして、カワサキの4ストは語れないのだ。

なおK1/K2とW1シリーズには、さまざまな違いが存在するものの、最大の相違点は497→624ccに拡大された排気量で、それに次ぐのは、K1/2の落ち着いた佇まいから一転し、かなり派手になった外装だろう。

この2点に関しては、アメリカ人の趣向を考慮しての変更だったのだが、残念ながらW1シリーズは北米市場では受け入れられず、1967年に小変更版のW1SSとスクランブラーのW2TT、1968年にツインキャブのW2SSを投入しても、市場の動向に変化はなかった。

ただしその一方で、W1から半年ほど遅れて北米市場への投入が始まった、ロータリーディスクバルブ式2ストツインのA1(250cc)と、その350cc版であるA7は、カワサキの予想を覆すヒットを記録。

この事実から察するに、もしかすると当時のアメリカ人は、長きにわたって大排気量スポーツバイク市場の王道だった4ストバーチカルツインに、飽きを感じていたのかもしれない…。

いずれにしてもA1/7の成功で手応えをつかんだカワサキは、以後は自らの力で新ジャンルを開拓することを決意。その意識が、500/750SSやZ1/2の誕生に結びついたのである。

3社が手掛けたバーチカルツイン

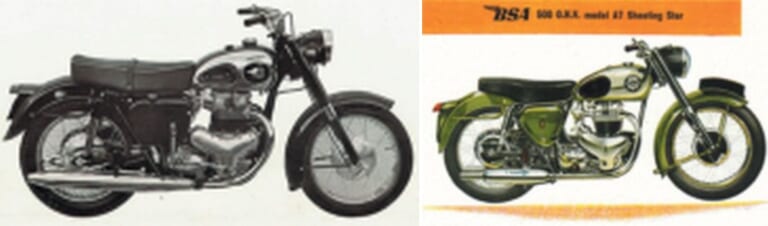

1950~1960年代に英車御三家と言われたBSAのA7を規範として、メグロが開発したスタミナK1は、同社にとって起死回生になる…はずだったモデル。なおK1とカワサキが開発を引き継いだK2のボア×ストロークは、A7とまったく同じ66×72.6mmだが(ただし初期のA7は62×82mm)、A7の排気量拡大版である650ccのA10が70×84mmだったのに対して、W1シリーズは74×72.6mmという数値を選択。

1960メグロスタミナK1(左) 500cc並列2気筒 / 1946 BSA A7(右) 500cc並列2気筒

【1965 カワサキ 500メグロK2】500cc並列2気筒

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

最新の関連記事(カワサキ [KAWASAKI])

最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

2023年モデル:400クラス唯一のクルーザーとして復活 発売は2023年4月25日。先代となるエリミネーター400から実に15年ぶりの登場で、エリミネーター/SEの2グレード展開だった。 ニンジャ4[…]

人気記事ランキング(全体)

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

これまで以上に万人向き、さらに気軽な乗り味に! 10月上旬の全日本ロードレース選手権第6戦では、フル参戦しているJ-GP3クラスで3位を獲得。今季2度目の表彰台に立てたのですが、そのちょっと前に、かつ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

リカバリーウェア市場においてNo.1を宣言! 2月8~9日の日程で開催されたワークマンの2026春夏新製品発表会。現在、同社はリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」の売れ行きが絶好調であ[…]

最新の投稿記事(全体)

今も勘違いが多いかも!? 「新基準原付」を詳しく解説 「新基準原付」が設けられることになった背景は 2025年4月1日から施行される新たな区分「新基準原付」が導入されるもっとも大きな理由は、新しい排ガ[…]

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

ワンメイクレース用に誕生した初のレーシングカー ディアブロSV-Rは、その名が示すとおりSVをベースとしたレーシングカー。1995年に、スイスの実業家、フィリップ・シャリオールによってディアブロのワン[…]

そもそも「吉方位」とは? 行くことで良い気を取り入れ、「パワー」を充電できるとされている方位。 自分にとって良いタイミングで良い方位に向かい良い気を取り入れることでパワーを充電でき、運気が整い各方面で[…]

夜のワインディングも鮮明に映し出す新型センサーの威力 アクションカメラの多くはセンサーサイズが小さく、夜間の走行動画ではノイズが乗りやすい。しかし、Osmo Action 5 Proが搭載する次世代1[…]

- 1

- 2