「モンキーレンチよ、あなたはどうしてモンキーなの?」これには諸説あるようで、人名説やら配管工説など、いろいろあるようですが個人的にはこの説が好きなのです。これを知ったら、アナタもきっと人に言いたくなる(ハズ)・・・!

●文:ヤングマシン編集部(DIY道楽テツ)

なぜ「モンキーレンチ」って呼ぶのでしょうか?

そういえば、筆者が幼いころに一番最初の覚えた工具の名前でもあります。最初は「なんでモンキーっていうの?」って親に聞いたけども「昔から決まっていることなんだよ」の一言で片づけられたのも今やいい思い出。

ちなみに、齢49にして初めて知ったのはJIS規格の名称では「モンキレンチ」と呼ぶらしい、ということ。

JIS規格名称:モンキレンチ 英文名称:Adjustable angle wrenches

また、工具としては幅を調整できるレンチのAdjustable Wrench(アジャスタブルレンチ)類の一種で、「モンキレンチ」もこのアジャスタブルレンチに含まれます。

まじっすか。モンキなんだ。頭の中ではなぜか「モン吉」に変換されてますが。でも、この記事ではなじみの「モンキーレンチ」で続けるのでどうかご了承ください。で、幼少時代に気になったモンキーレンチの名前の由来は、いくつかの説があるそうです。

その1:人名説

もっとも有名といわれているのは、この工具の原形を発明したCharles Moncky氏の名前に由来するという説。彼が1858年頃にこの工具を発明し、特許を売却したという話がありますが、Monkeyじゃなくて、Monckyさん。

その2:配管作業員説

また、1800年代の工場では、蒸気動力の配管メンテナンスをする作業員が、油まみれになって天井近くをまるで猿のように飛び回ったため、グリスモンキーと呼ばれていました。このことから、モンキレンチが猿のような動きをする工具をイメージさせるようになったという説もあるそうです。

その3:サルに似てる説

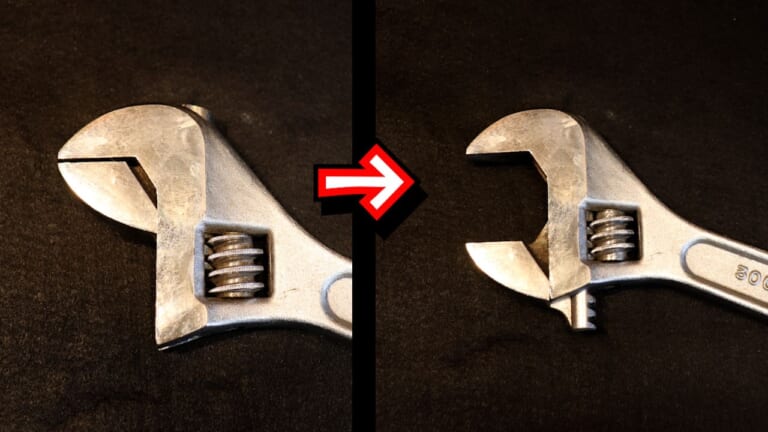

そしてもうひとつの説が、モンキレンチの原形となった工具の頭部の形状が猿のような形をしているからという説。

モンキーレンチを、

こうすると・・・

たしかに似てる!!

ええ・・・ってか、似すぎでしょう! ああ、もう一度意識してしまうと、もうサルの顔にしか見えない。

諸説あるけれど、似てる説を推したい!

モンキーレンチ(モンキレンチ)の名前の由来については諸説ありますが、筆者としてはぜひとも【サルに似てるから説】推しですね。やっぱ似てるもんね!

ちなみに、まだバイク整備の初心者だったころ、行きつけのバイク屋さんで「初心者ほどモンキーレンチを使いたがる。だけど、熟練者もまた、モンキーレンチをよく使う」って教えてくれたのを思い出しました。当時は意味が解らなかったけど、今はほんのちょっとだけ理解できる気がします。

自在にサイズ変更できる構造はとても便利ではありますが、本締めには向きません。ですが、その自由さを活かせば「押さえる」工具としては十分すぎる機能性があるのがモンキーレンチだと思うので、サルの顔を思い浮かべてニヤつきながら愛用していきたいと思います~!

私のYouTubeチャンネルのほうでは、「バイクを元気にしたい!」というコンセプトのもと、3日に1本ペースでバイクいじりの動画を投稿しております。よかったら遊びにきてくださいね~!★メインチャンネルはコチラ→「DIY道楽」 ☆サブチャンネルもよろしく→「のまてつ父ちゃんの日常」

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(メンテナンス&レストア)

軽視されがちな重要パーツ「ガソリンホース」はキジマ製品が安心 バイクにとって極めて重要にもかかわらず、軽視されることが多いのがガソリンホースやフィルターだ。経年劣化でカチカチのホースに触れても「今度で[…]

怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]

グリスよ、なぜ増えていく? バイク整備をやっていると、なぜか増えていくものがあります。そう、グリスです。ベアリング用、ステム用、耐水、耐熱、プラ対応、ブレーキ用、極圧グリス、ガンガン使える安いやつ・・[…]

徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]

論より証拠! 試して実感その効果!! カーワックスやボディシャンプーなどを手掛けている老舗カー用品ブランドとして知られる『シュアラスター』。シュアラスター展開するLOOPシリーズはエンジン内部のコンデ[…]

最新の関連記事(工具)

怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]

「ハケで塗るサビ落とし」を使ってみた正直レポート サビとの戦い。バイクに乗っている限り、これはもう避けて通れない宿命ですよね。ましてやレストアともなると、錆との闘いが延々と続く…そう言っても過言ではあ[…]

開口幅調整不要でピッタリフィット。潰れたネジを掴める縦溝付き 通常のウォーターポンププライヤーは掴む相手に合わせてあらかじめ開口幅を調整する必要があるが、この製品は最大開口幅のままグリップを握るだけで[…]

バイク整備は、だいたい汚れとの戦いから始まる バイク整備をしていて、より深く分解していくと避けて通れないのがグリスやオイルの汚れです。今回の場合は古いモンキーのフロントフォーク。オイルは入っていない代[…]

エンジンがかからなくなった! うちの次男が乗るリトルカブくん、最近どうにもエンジンのかかりが悪いのです。どうやら、ちょっと興味深い始動不良のトラブルに見舞われてるっぽいのです。 「ガソリンタンク」・・[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]

最新の投稿記事(全体)

つながらなければ意味がない!「MIDLAND Re-BORN(リ・ボーン)」を実施! 創業65周年という節目を迎え、MIDLAND(ミッドランド)が掲げたスローガンは「MIDLAND Re-BORN([…]

リカバリーウェア市場においてNo.1を宣言! 2月8~9日の日程で開催されたワークマンの2026春夏新製品発表会。現在、同社はリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」の売れ行きが絶好調であ[…]

HBG-065 カフェメッシュグローブ:人気モデルを現代の技術で再設計 デイトナのオリジナルブランド「ヘンリービギンズ」で高い支持を得ていた「DH-609」を現在の技術で再設計したメッシュグローブ。 […]

移動手段の枠を超えた“相棒”、“遊び心”、“洗練されたスタイル”を提案 ヤマハの大阪・東京・名古屋モーターサイクルショー出展概要が明らかになった。「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」「第5[…]

最大の衝撃! 製品登録で「保証期間が最長1年追加」の大盤振る舞い 今回の目玉は何と言ってもこれだ。購入したB+COMをサイトに登録するだけで、通常1年の製品保証が最長でさらに1年追加される。 精密機器[…]