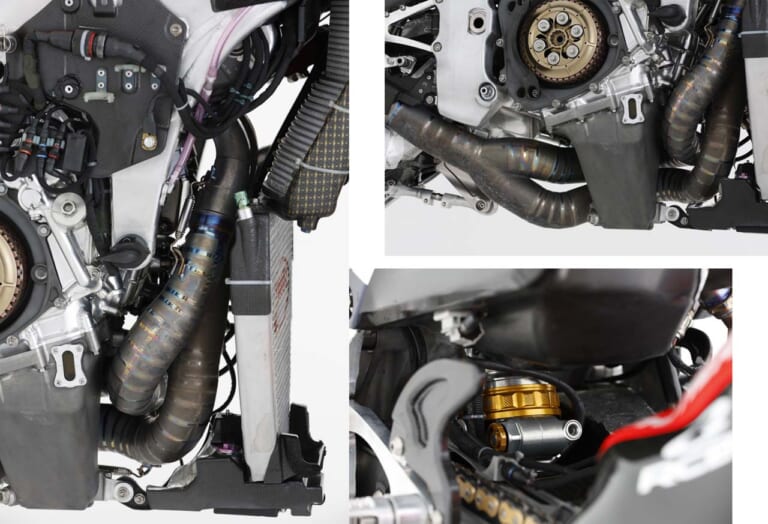

2022 Honda RC213V

ドンと分かりやすい大きな技術的なトピックスから、傍観者には見えにくいミクロなステップへの転換。先鋭化した技術が分かりにくくなるのは、モトGPに限らず、成熟した技術カテゴリーの宿命と言える。

しかし、ミクロなステップだからといって、その意義もミクロになるわけではない。桒田が言う。

「重箱の隅をつつくような開発は、技術的にも非常に重要だと考えています。ビッグステップで脚光を浴びることも大切ですが、重箱の隅をつつくような微細さの中にも、超えるべき限界があるんです」

あくまでも例えだが、50kgのエンジンを49kgにしたところで、傍目にはその差はほとんど分からないだろう。しかしエンジニアリングからすれば、既存の常識に囚われていては成し遂げられない大ごと、という理解になる。

1kgもの軽量化は、素材、形状、製法など、ありとあらゆる角度から検討し、常識を打ち破りながら越えていかなければならない高い壁だ。

これと同じことが、モトGPマシンの全面で起こっている。もはや壁だらけ、と言ってもいいほどだ。

ここで非常にやっかいになるのが、「常識」だ。メーカーが長い時間をかけて蓄積した技術的ノウハウ──メーカーそれぞれの常識──は、貴重なリファレンスになると同時に、重い足かせにもなる。

人の歩き方にはクセがある。今や生体認証技術にまで応用されている、固有のクセ。人は、自分の歩き方でしか歩くことができず、変えることはほとんど不可能だ。

人の集合体であるメーカーにも、同じことが言える。スズキにはスズキの、ヤマハにはヤマハの、そしてホンダにはホンダの伝統的な「やり方」があり、それは強固な基盤となっている。

殊にヤマハやホンダは、グランプリで強かった時代を経験している。勝利の甘美な記憶は強くメーカーに根を張り、常識という名で隅々まではびこる。

しかも、グランプリマシンはプロトタイプとして各メーカーがアップデートを繰り返しながら熟成させてきたものだ。完全にリセットすることは、人が生まれ直すのと同じレベルで、まったく不可能な行為、ということになる。「常識を打ち破れ」と言うのは簡単だが、実行するのは並大抵のことではない。

ホンダがもがき苦しんでいるのは、まさにここだ。

「’22年型では、今までの殻を壊しました」とRC213V開発責任者の山口が言えば、「壊し過ぎちゃったんだよね」と桒田が苦笑いする。

自分たちの常識を覆すために、ビッグステップを踏んだマシン開発を行った。傍目には分からないまでも、極めて大きな変化が起きている。

その結果、マシンを運用するために自分たちが積み重ねてきたノウハウ自体が、通用しない部分が出てきた。あるいは、今までとは逆の考え方をする必要も。

何が通用するのか、何が通用しないのか。自分たちが造ったマシンの使いこなしがままならない中で、空力パーツや車高調整機構といった他メーカー由来のトピックスも追いかけなければならない。

これが桒田の言う「迷走」の内訳だ。自分たちの常識を壊すべく、重箱そのものを大きく変化させたがゆえの、生みの苦しみである。

’23年2月のマレーシアテストの現場で、桒田は「いろいろな影響や、行き過ぎや、不足が多々噴き出している。それがまだ止まっていない感じです」と振り絞るように言った。胎動とは、かくも苦しいものなのだ。

※本記事の文責は当該執筆者(もしくはメディア)に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

あなたにおすすめの関連記事

今年はシーズン前テストから快調なバニャイア ポルトガル・ポルティマオサーキットでのMotoGP公式テストが行われました。これで開幕前のテストは終了。昨年末のバレンシア、今年2月のマレーシア、そして今回[…]

いいかい? バイクには慣性モーメントが働くんだ 矢継ぎ早に放たれるフレディ・スペンサーの言葉が、 ライディングの真実を語ろうとする熱意によって華やかに彩られる。 めまぐるしく変わる表情。ノートいっぱい[…]

僕のおばあちゃんでも乗れるよ(笑) シニカルな笑顔を浮かべながら、決して多くはない言葉を放り投げてくる。 偽りのない率直な言葉は柔らかい放物線を描き、心の奥まで染み渡る。 かつて4度世界王者になったエ[…]

すごく簡単だったよ、ダートでの走行に比べればね 恐るべき精神力の持ち主。度重なる大ケガから不死鳥のように復活し、強力なライバルがひしめく中、5連覇の偉業を成し遂げた。タフな男の言葉は、意外なほど平易だ[…]

ひとたびこの乗り物を愛し、ライディングを愛してしまったら、もう戻れない この男が「キング」と称されるのは、世界GPで3連覇を達成したからではない。 ロードレースに革新的なライディングスタイルを持ち込ん[…]

最新の関連記事(モトGP)

短期間でよくぞここまで……! のヤマハV4 マレーシア公式テストの現地ナマ情報第2弾は、ついにV型4気筒エンジンにスイッチし、スーパーバイク世界選手権(SBK)チャンピオン、トプラック・ラズガットリオ[…]

派手なタイムからは見えないファクトリーチームの“本気” 今年も行ってまいりました、マレーシア公式テスト! 現地ナマ情報第1弾のしょっぱなからナンですが、今年もマルク・マルケス(ドゥカティ・レノボ・チー[…]

ブレーキ以上の制動力を求める進入、スピンレートの黄金比を求める加速 ライディングにおけるスライドは、大きく分けて2種類ある。ひとつはコーナー進入でのスライド、もうひとつはコーナー立ち上がりでのスライド[…]

空力も含めた“動力性能”に拘る 「先に“トルクデリバリー”ですが、コレはライダーのコントローラビリティがかなり重要になり、23・24シーズンではライダーの不満も大きかったと思います。そこで24シーズン[…]

実は相当ハードなスポーツなのだ 間もなくマレーシア・セパンサーキットにMotoGPマシンの咆哮が響き渡る。1月29日〜31日にはテストライダーやルーキーたちが参加するシェイクダウンテストが行われ、2月[…]

最新の関連記事(レース)

短期間でよくぞここまで……! のヤマハV4 マレーシア公式テストの現地ナマ情報第2弾は、ついにV型4気筒エンジンにスイッチし、スーパーバイク世界選手権(SBK)チャンピオン、トプラック・ラズガットリオ[…]

X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]

派手なタイムからは見えないファクトリーチームの“本気” 今年も行ってまいりました、マレーシア公式テスト! 現地ナマ情報第1弾のしょっぱなからナンですが、今年もマルク・マルケス(ドゥカティ・レノボ・チー[…]

ブレーキ以上の制動力を求める進入、スピンレートの黄金比を求める加速 ライディングにおけるスライドは、大きく分けて2種類ある。ひとつはコーナー進入でのスライド、もうひとつはコーナー立ち上がりでのスライド[…]

空力も含めた“動力性能”に拘る 「先に“トルクデリバリー”ですが、コレはライダーのコントローラビリティがかなり重要になり、23・24シーズンではライダーの不満も大きかったと思います。そこで24シーズン[…]

人気記事ランキング(全体)

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

これまで以上に万人向き、さらに気軽な乗り味に! 10月上旬の全日本ロードレース選手権第6戦では、フル参戦しているJ-GP3クラスで3位を獲得。今季2度目の表彰台に立てたのですが、そのちょっと前に、かつ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

リカバリーウェア市場においてNo.1を宣言! 2月8~9日の日程で開催されたワークマンの2026春夏新製品発表会。現在、同社はリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」の売れ行きが絶好調であ[…]

最新の投稿記事(全体)

兄弟車の「EM1 e:」よりも約10万円安い! ホンダは、原付一種の電動二輪パーソナルコミューター「ICON e:」を発表した。発売は2026年3月23日を予定しており、バッテリーと充電器を含めて22[…]

今も勘違いが多いかも!? 「新基準原付」を詳しく解説 「新基準原付」が設けられることになった背景は 2025年4月1日から施行される新たな区分「新基準原付」が導入されるもっとも大きな理由は、新しい排ガ[…]

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

ワンメイクレース用に誕生した初のレーシングカー ディアブロSV-Rは、その名が示すとおりSVをベースとしたレーシングカー。1995年に、スイスの実業家、フィリップ・シャリオールによってディアブロのワン[…]

そもそも「吉方位」とは? 行くことで良い気を取り入れ、「パワー」を充電できるとされている方位。 自分にとって良いタイミングで良い方位に向かい良い気を取り入れることでパワーを充電でき、運気が整い各方面で[…]