今も絶大な人気を誇る’70年代の名車たち。個性の塊であるその走りを末長く楽しむには、何に注意しどんな整備を行えばよいのだろうか? その1台を知り尽くす専門家から奥義を授かる本連載、今回はカワサキの「500SS マッハIII」について、メンテナンス上のポイントを明らかにする。

【取材協力|トリプルフィールド】屋号からは3気筒専門店? と思えるものの、’13年から活動を開始したトリプルフィールドでは、年式や国籍を問わず、多種多様なバイクを取り扱っている。と言っても、最も入庫が多いのは’69年型500SSに端を発するにカワサキ・マッハシリーズで、それに次ぐのは同時代のW1/Z1系/スズキGTシリーズなど。■住所:静岡県沼津市小諏訪136-7-202 ■電話番号:080-1560-4831

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●写真:富樫秀明/YM ARCHIVES ●取材協力:トリプルフィールド

- 1 トラブルの主な原因は経年変化と調整不良【カワサキ 500SS マッハIII】

- 2 カワサキ 500SS マッハIII パーツ供給

- 3 カワサキ 500SS マッハIII:メンテナンスポイント

- 4 [連載] プロに学ぶ’80s国産名車メンテナンスに関連する記事

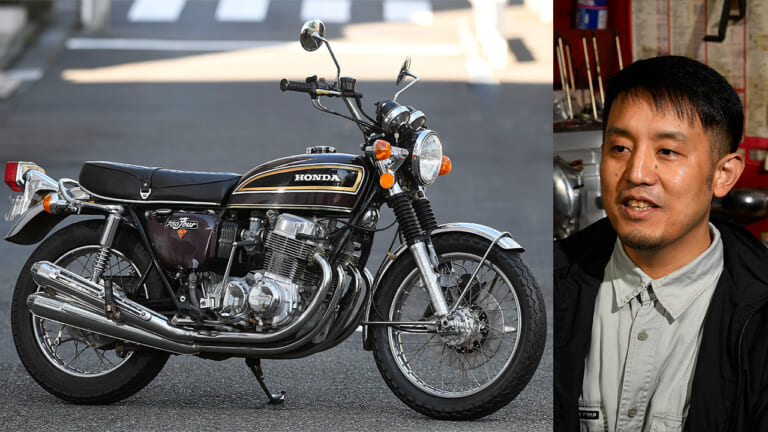

- 5 ‘70s国産名車 ホンダ CB750フォア 完調メンテナンス【古さの割に決して扱いは難しくない】

- 6 ‘70s国産名車 ホンダ CB750フォア 完調メンテナンス【補修部品に関する心配はほとんど不要】

- 7 ‘70s国産名車 ホンダ CB750フォア 再見【世界を席巻した量産初の並列4気筒車】

- 8 ‘70s国産名車 カワサキ 900スーパー4 Z1 完調メンテナンス【識者インタビュー:お客さんの夢を実現したい】

- 9 ‘70s国産名車 カワサキ 900スーパー4 Z1 完調メンテナンス【補修部品は潤沢だが、品質には要注意】

- 10 ‘70s国産名車 カワサキ 900スーパー4 Z1 再見【驚異の動力性能と流麗なスタイルで世界を席巻】

- 11 ‘70s国産名車 カワサキ 500SS マッハIII 完調メンテナンス【識者インタビュー:好調を維持するのは決して難しくない】

- 12 ‘70s国産名車 カワサキ 500SS マッハIII 完調メンテナンス【補修部品は潤沢だが、品質には要注意】

- 13 人気記事ランキング(全体)

- 14 最新の記事

トラブルの主な原因は経年変化と調整不良【カワサキ 500SS マッハIII】

前記事の繰り返しみたいな話になるが、マッハシリーズには壊れやすいという噂が存在する。具体的な話をするなら、CDIユニットのパンク、ピストンとシリンダーの焼き付き、スパークプラグのカブリなどが、オーナーの間では話題になることが多い。このあたりについて、トリプルフィールドの稲村氏に話を伺った。

「前期型のCDIは確かにパンクしやすいですが、ウチで定番になっているウメデンさんのユニットに変更すれば、以後はトラブルフリーで楽しめます。焼き付きの主な原因はキャブセッティングやオーナーの扱い方で、本来の資質を回復したノーマルを普通に使っていたら、そう簡単には起こりませんよ。

カブリはキャブと点火系が問題視されがちですが、オイルライン内のチェックバルブ不良も、過剰なオイル供給の一因です。なおマッハ系オーナーの中には、近場のツーリングでも予備のプラグと補充用の2ストオイルが欠かせないと言う人がいますが、ウチでレストアした車両ならどちらも不要です」

車体に関しては、壊れるという説はないものの、500SSの前期型に限らず、高速域での安定性に物足りなさを感じるライダーは少なくない模様。

「そう言う方の車両を点検させてもらうと、前後ショックやタイヤ、ステムベアリング、スイングアームピボットブッシュのいずれか、あるいは、すべてがダメになっていることがほとんどです。いずれにしても製造年を考えると、素性が不明のマッハシリーズを入手したら、ありとあらゆる部分の劣化を疑ったほうがいいと思いますよ」

カワサキ 500SS マッハIII パーツ供給

同時代のZ1系には及ばないものの、年式を考えれば、マッハシリーズの部品供給状況は良好な部類。もちろん、純正は着実に欠品が増えているのだが、一方で国内外のアフターマーケットメーカーがリプロ品を新規開発している。

「ただし、代替品がない部品は多々あります。ウチの場合は、独自に補修したり、海外から取り寄せたりという手法で何とかしていますが、知識や経験ナシでこのシリーズを整備するのは、なかなか難しいと思いますよ」

【沿面にこだわる必要はない】500SSの純正スパークプラグは、電極の出っ張りがない沿面式だが(左。NGK BUHX)、オーソドックスなB9HCSでまったく問題はない。同店ではギャップを1.0mmに拡大して使用。

【全年式に対応するリプロ品】電装系の要となるメインハーネスは、複数のリプロ品が存在。写真はピーエムシー製で、同社は500SSと750SSのシリーズ全モデルに対応する強化タイプをラインアップしている。

【豊富で緻密なオーバーサイズ】補修用のピストンはシフトアップ(写真)とインペックスが同店の定番。シフトアップは+0.25~1.25mmまで、インペックスは+0.5~2mmまで、0.25mm刻みでオーバーサイズが揃う。

【バラよりもセット品がお得?】一部が欠品になっているものの、エンジンのガスケット&シール類の多くは純正の入手が可能。ただし最近のトリプルフィールドでは、アフターマーケットのセットを使うことが多いそうだ。

カワサキ 500SS マッハIII:メンテナンスポイント

シリンダー:前期型のポートはかなりの高回転指向

鋳鉄スリーブ入りアルミシリンダーは、耐久性がいまひとつ…という説があるものの、トリプルフィールドが過去にスリーブ交換を行った個体はごくわずかしか存在しない。なお前期型のポートは、後期型より高回転指向。

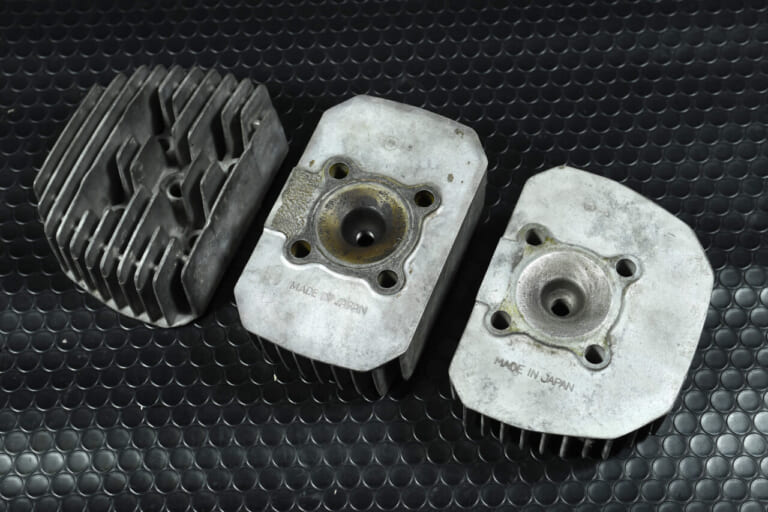

シリンダーヘッド:割れと歪み、燃焼室のデトネーションを点検

冷却性能を左右するフィンの折損に対して、かつての同店はアルミ板の溶接で修復していたものの、最近は耐熱耐油性アルミエポキシパテ、ジーナスGM-8300を使用。

合わせ面に歪みが生じたヘッドは、面研で修正する。その際の圧縮調整はガスケットで行うのが一般的だが、同店では機械加工で燃焼室の凸部をやや広げることもある。

シリンダーヘッドは歪みや割れが生じていることが多い。ちなみに割れの主な原因は、オーナーの無謀な増し締めらしい。中央の写真はデトネーションで傷ついた燃焼室。

ピストン&ベアリング:小端のベアリングも必ずセットで交換

2ストのピストン交換時は、小端のニードルベアリングも同時交換が基本。ただし最近は基本を理解していない人がいるようで、OH済みのエンジンが、使い回しのニードルベアリング崩壊で全損…という事例があるとのこと。

キャブレター:分解は困難でも補修部品は潤沢

インテークマニホールドとの接合部に収まる樹脂製スリーブも含めて、ミクニVMキャブレターはすべてのリペア&セッティングパーツの入手が可能。もっともそれ以前の問題として、トリプルフィールドに持ち込まれるキャブレターは、ネジ/ジェット類がボディと固着していることが非常に多いそうだ。

エアクリーナー:吸気系の構造は前期と後期で異なる

エアフィルター/エアクリーナーボックス/インテークダクトは、すべてリプロ品が存在。あまり現実的な話ではないけれど、このあたりのパーツ一式を後期型用に変更すれば、前期型のエンジン特性も多少はマイルドになると言う。

クランクシャフト:オーバーホールで新品時の性能を回復

組み立て式クランクシャフトは、消耗品を交換して芯出しを行えば、新品時の性能を取り戻せる。ただし、クランクケース側に鋳込まれた鋳鉄製のメタルが摩耗/損傷している場合は、ケース交換、あるいは、何らかの対策が必要。

シフトフォーク:潤滑性能を意識してツメの先端を加工

シフトタッチが悪い原因は、ミッション本体やクラッチという場合もあるけれど、シフトフォークも要注意。トリプルフィールドでミッションを整備する際は、オイルがスキ間に入りやすいように、シフトフォーク先端を加工。

フレーム:基本的には丈夫だが細部に弱点が存在

フレームでよくあるトラブルは、リヤエンジンマウントステー(写真)の割れと、サイドスタンド取り付け部の変形。なお250SSと350SSは、長めのシートレールがタレ下がるように変形している個体が少なくないそうだ。

ブレーキ:シューとパッドはベスラが定番

ブレーキシューとパッドはベスラが定番。なお500SSの前期型に採用されたφ200mmフロントドラムは、利かないと言われることが多いけれど、整備と調整をきちんと行えば、日常域なら十分な制動力を発揮すると言う。

リヤショック:純正を再現したリプロ品が数多く存在

いわゆる有名ブランド以外のリヤショックは、一昔前は妙に硬かったりすぐにシールが抜けたりすることが多かったものの、最近は普通に使える製品が増えている。写真は同店での装着率が高い、ピーエムシーのSTDタイプ。

タイヤ:バランスを考慮してIRCを推奨

タイヤの選択肢は意外に豊富。ライフとコストのバランスを考えて、近年の同店ではIRCを推奨している。最も人気は高いのはトレッドパターンがクラシカルなGS-11だが、ミゾがやや少な目のGS-19やRS-310を選ぶ人もいる。

フューエルコック:負圧を受けて作動するダイヤフラムの劣化

負圧式のガソリンコックは、内部のダイヤフラムが経年劣化する。同店では純正を補修することが多いものの、マッハシリーズオーナーの間では、アフターマーケット製のピンゲルが代替品としての地位を確立しているようだ。

オイルライン:チェックバルブの劣化に要注意

オイルラインのバンジョーボルト内に備わるチェックバルブは、基本的に非分解だが、同店では独自にスプリングとボールを準備して補修。この部品の劣化でオイル吐出量が過剰になると、セッティングが濃い目と勘違いしやすく、その結果として薄目に変更して焼きつき…という展開は珍しくない。

オイルポンプ:シール類の経年変化で漏れが発生する

3番シリンダー後方に備わるオイルポンプは、シールやガスケットの劣化で漏れが発生する。一部の特殊なシールは一般には流通していないため、再利用することが多いようだが、トリプルフィールドではすべての補修部品を準備。

オイル:現在も2ストに注力するアメリカのベルレイ

トリプルフィールドの推奨オイルは、現在もモトクロスの世界で2ストローク用の開発を継続している、アメリカのベルレイ。すべての製品をテストしたうえで、エンジン用は半化学合成のSL-2、ミッション用は80Wを選択。

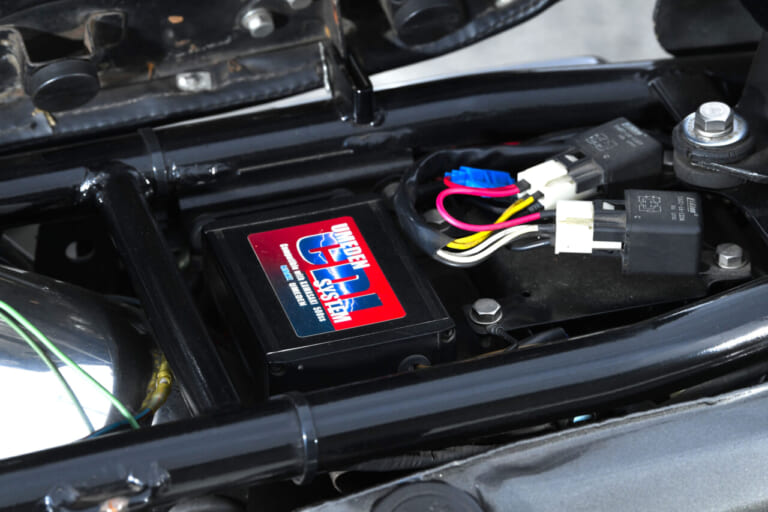

スパークユニット|現代の技術を用いてトラブルを解消

CDIユニットは、マッハシリーズ全般に力を入れるウメデン製が定番。ただし純正がポイント式の250SSと350SSは、ボイヤーのフルトラキットに変更することが多い。なおレギュレターとレクチファイヤもウメデン製が人気。

ピックアップコイル:点火系と発電系はリビルドが可能

クランクシャフト左側の電装系ユニット(写真は前期型用)。表側上部のカーボンブラシ交換と裏側に備わる発電用コイルのリビルドは、多くのショップとマニアが行っているが、同店では表側下部のピックアップコイルも補修。

ディストリビューター:2輪では珍しいディストリビューター

H1/H1A/H1Cのクランクシャフト右側に設置されているのは、点火を各気筒に分配するディストリビューター。カバーとローターに備わる接点端子は、ある程度の距離を走るとカーボンが溜まるので、定期的な清掃を行いたい。

[連載] プロに学ぶ’80s国産名車メンテナンスに関連する記事

※本記事は“ヤングマシン”が提供したものであり、文責は提供元に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

爆誕! JDミゼット号250アスリート 「ジャパンドラッグ JDミゼット号250 アスリート(以下、JDミゼット号250)」とは、APトライク250をベースに株式会社ジャパンドラッグ(埼玉・川越)が仕[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

最新の記事

- 【2万7000円分】レブル(Rebel)250 E-Clutch買うなら今! ホンダ純正「洋用品購入サポートキャンペーン」で厳選アイテムが揃えやすい

- 【超小型EVトライク】猫耳やゼンマイOPもあり! 「coffret(コフレ)」の価格・スペックと魅力を徹底解説

- 【最大50%OFF】ライダーの冬を快適にするタイムセールが開催中:電熱ベスト・ポータブル電源が期間限定特価【PowerArQ】

- CT125ハンターカブのハンドル交換をスマートに。シフトアップ「ウインカーダウンステー」で実現する理想のフロントまわり

- 2026年「さんふらわあ」昼の瀬戸内海クルーズ運航決定|大阪・別府航路の時刻表と利用メリット

- 1

- 2