[Q] 私がバイクに熱中していた頃のスーパースポーツは、シートカウルの下にサイレンサーがあるタイプが主流でした。しかし、最近のバイクはエンジンの下から短いサイレンサーが出ているものが大半です。マフラーが短くても長かった頃のように性能を出せる技術ができたということなのでしょうか?

●文:ライドハイ編集部(根本健)

[A] 前後左右のピッチングの動きを最小限に抑えられるからです

たしかに最新のスーパースポーツは、エンジン下から斜め横へサイレンサーが顔を出すスタイルが主流になっていますよネ。

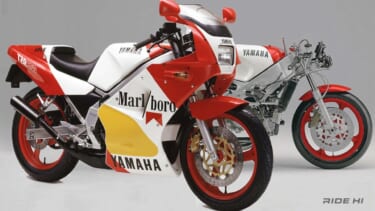

20年ほど前はシートカウル下にサイレンサーを収めるスタイル、さらにもっと前は後輪の両側へ跳ね上がっていたり、4into1のように1本マフラーに集合したタイプも高性能の象徴でした。

それ以前の初期の4気筒、CB750FourやZ1などは誇らしげに4本のマフラーを見せていましたね。

基本的に排気系は長さと容量が必要です。しかし集合させるようになってから、クルマのマフラーと同じ途中に中で仕切板を設け、この部屋の中で迷路のように蛇行させることで、長さと容量を確保できるようになりました。

それを超コンパクトになったエンジンの下に置いたのが最新の仕様です。

しかし、最後のサイレンサー部分をどこに配置するか、これまでの歴史にスーパースポーツの車体設計が何を優先してきたかを垣間見ることができます。

ご存じのシートカウル下に収めたスタイルは、ドゥカティの916が最初でした。設計したイタリアの天才、マッシモ・タンブリーニ氏は、カジバの2ストロークGPマシン設計で学んだ結果だと説明していましたが、マフラーのカタチから違う4ストロークでまさかこの方法を採り入れるとは誰も想像していませんでした。

【求めるものに合わせたレイアウトのマフラー】排気系は、長さと容量が必要なだけでなく、大物パーツであるために、その配置はマシンの動きに大きな影響を与える。各時代でさまざまなトレンドが生まれたが、1990年代のスーパースポーツで世界的インパクトを与えたのが、ドゥカティ916だった。この後、スズキ以外の国産メーカーがこのスタイルを追従した。

当時は、車体の両側へ振り分けて後ろへ向かって跳ね上げるカタチのサイレンサーが主流でしたが、GPマシンは左右へバンクする車体の動きに対し、左右へ張り出したサイレンサーを車体の中心に配置する進化を遂げていました…

※本記事は2021年6月24日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

ライドハイの最新記事

Zを知り尽くしたエンジニアならではの勘ドコロを押えた絶品設計! 1989年のゼファー(400)が巻き起こしたネイキッド・ブーム。 カワサキはこの勢いをビッグバイクでもと、1990年にゼファー750と1[…]

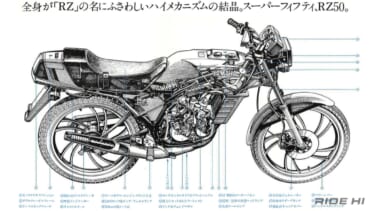

ヤマハ・ハンドリングの真骨頂、パイプ構成では得られないデルタ形状アルミ鋼板フレーム! 1980年に2スト復活を世界にアピールしたヤマハRZ250の衝撃的なデビューに続き、1983年にはRZ250Rで可[…]

RZ250を上回る新テクノロジー満載! 1979年にホンダがリリースした、まさかの2ストローク50ccスポーツのMB50(広告なでの名称はMB-5)。 250ccやビッグバイクのスケールダウン・デザイ[…]

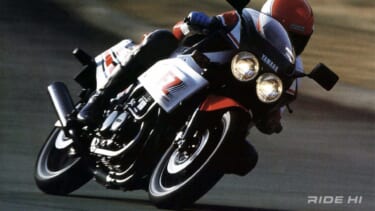

ヤマハ・ハンドリングのこだわりを400レプリカ路線へ融合! 1980年にRZ250をリリース、レプリカの時代に先鞭をつけたヤマハも、4ストのスポーツバイクXJ400系ではツーリングユースを前提とした、[…]

1,000ドルを謳い文句に全米で大ヒット! カワサキは1972年のZ1以来、Z650RSにZ750TWINと念願だったビッグバイクの領域で世界のリーダーへと君臨することに成功。 またそのいっぽうで、ホ[…]

最新の関連記事(Q&A)

オートバイって何語? バイクは二輪車全般を指す? 日本で自動二輪を指す言葉として使われるのは、「オートバイ」「バイク」「モーターサイクル」といったものがあり、少し堅い言い方なら「二輪車」もあるだろうか[…]

バイク エンジン かからない原因を症状別に解説 さあ、ツーリングに出かけよう! 荷物をシートにくくりつけ、ヘルメットとグローブを装着してキーをシリンダーに差し、セルスイッチをプッシュ……え、エンジンが[…]

バイクのパンク修理を自分でやるときに知っておきたい基本知識 どんなに注意して走っていても、路面の釘やネジなどを拾ってパンクすることは少なくありません。とくにバイクは路肩を走行する場合も多く、路肩には車[…]

バイクオイル交換とは? エンジンオイルの役割 バイクのオイル交換とは、エンジン内部の潤滑や冷却、清浄などを担うエンジンオイルを新しいものに入れ替える作業です。 エンジン(内燃機)内部は精密パーツが高速[…]

A:どちらも不具合。後ろはアフター、バックは戻ると覚えるべし 未燃焼ガスがシリンダー外で燃えるという意味では、どちらも同じ”不調”を表している。アフターファイアーはマフラー側に流れた未燃焼ガスが引火す[…]

最新の関連記事(メカニズム/テクノロジー)

“レールのないジェットコースター”のコンセプトはまさに二輪車のFUNを体現 ホンダは、昨年のEICMA 2024で世界初公開したV型3気筒コンセプトモデルに続き、「V3R 900 E-Compress[…]

オートバイの交通事故死傷者を減らす切り札 近年、交通事故における死傷者数は減少傾向にあるものの、オートバイ(自動二輪車)乗車中の死亡率は依然として高い水準で推移している。オートバイはクルマに比して車体[…]

水素燃焼エンジンとは? ヤマハ発動機がJMS2025で世界初公開した「H2 Buddy Porter Concept(エイチツー バディ ポーター コンセプト)」は、気体水素を燃焼して走行する水素エン[…]

エンジニアもバイクに乗る、それがボッシュの面白さ ボッシュが二輪車向けABSを世に出してから今年で30周年を迎えた。ボッシュといえばドイツのメーカーだが、バイク部門の開発拠点が日本の横浜にあることはご[…]

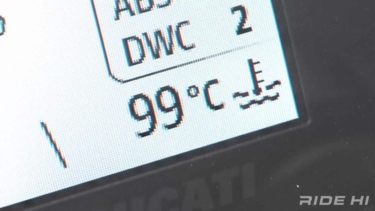

夏場は100℃超えも珍しくないけれど… いまやバイクのエンジンは“水冷”が主流。安定した冷却性能によってエンジンパワーを確実に引き出すだけでなく、排出ガス/燃費/静粛性の面でも水冷の方が空冷より有利な[…]

人気記事ランキング(全体)

11/1発売:カワサキ Z250 カワサキ「Z250」はニンジャ250と骨格を共有するこの軽二輪スーパーネイキッドは、アグレッシブな「Sugomi」デザインを継承。軽さと力強さを併せ持つ本格的スーパー[…]

薄くても温かい、保温性に優れる設計 GK-847は、ポリエステル素材をベースとしたサーマル構造を採用しており、薄手ながらも高い保温性を実現している。厚手のウインターグローブの下に装着しても動きが妨げら[…]

厳冬期ツーリングで感じる“インナーの限界” 真冬のツーリングでは、防寒ジャケットやグローブを重ねても、冷えは完全には防ぎきれない。風を受け続ける上半身は体温が下がりやすく、体幹が冷えることで集中力や操[…]

長距離や寒冷地ツーリングで感じる“防寒装備の限界” 真冬のツーリングでは、重ね着をしても上半身の冷えは避けにくい。特に風を受ける胸や腹部は冷えやすく、体幹が冷えることで集中力や操作精度が低下する。グリ[…]

より高度な電子制御でいつでもどこでも快適な走りを!! 【動画】2026 CB1000GT | Honda Motorcycles ホンダがEICMA 2025にて発表した「CB1000GT」は、「Hi[…]

最新の投稿記事(全体)

世界初公開! 3タイプのEVバイクが未来の二輪車シーンを牽引する!? 10月30日(木)から11月9日(日)まで東京ビッグサイトにて開催されている「ジャパンモビリティショー2025」。ヤマハのブースで[…]

革新メカERC装備の本格アドベンチャー EICMA2024、そして今春の東京モーターサイクルショーでも展示された「Concept F450GS」が、EICMA2025で正式モデル「F450GS」として[…]

風のように静かで、1000㏄並みにトルクフル! ホンダは昨年のEICMA2024で「EV Fun Concept」を出展したが、今回のEICMA2025では「WN7」を発表。基本スタイルは踏襲するもの[…]

今回は、BMCの最新モデル「防風ジーンズ・ボア」2025年モデルがターゲットだ!! 先日、弊誌が「週刊○○」のようにBLUE MONSTER CLOTHING(以下:BMC)のローリー青野氏を追尾して[…]

点火トラブルって多いよね 昔から「良い混合気」「良い圧縮」「良い火花」の三大要素が調子の良いエンジンの条件として言われておりますが、それはそのまま調子が悪くなったバイクのチェック項目でもあります。その[…]

- 1

- 2