いまどきのバイクは滅多に壊れないから信じられないかもしれないが、以前は安全に乗るために1日1回の「運行前点検」が法律で義務づけられていた! そして漏れなく点検するために生まれた呪文が「ネンオシャチエブクトウバシメ」。コレ、本当に毎日やるんですか?

●文:伊藤康司 ●写真:カワサキ、富樫秀明、YM

想像以上に多い日常的な点検箇所

平成19年(2007年)4月の道路運送車両法の改正で、バイク(二輪自動車)の点検基準が見直された。それまで総排気量125cc超のバイクの使用者は、1日1回の「運行前点検」が義務づけられていたが、改正以降は使用者自身の判断で走行距離や運行時の状態などから適切な時期に「日常点検」を行う義務に変わったのだ。

……少々わかりにくいが、じつは「運行前点検」も「日常点検」も点検する内容自体は基本的に同じ。製造技術や生産管理などの進歩によってバイクの信頼性が高まったため、点検の義務(頻度)が1日1回から「適切な時期」に変わった、と考えれば良いだろう。これ自体は改正の前後でずいぶん差があるな……、という気がしなくもない。

それでは使用者(ライダー)に義務づけられている「日常点検」とは、バイクのどこを点検すればいいのだろう? じつは明確な決まりは無いが、ありていに言えば「ほぼ全部」。

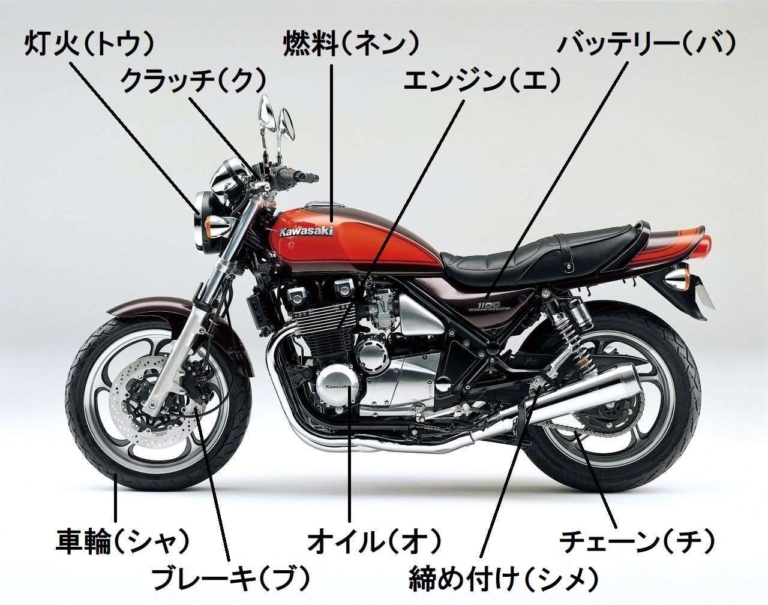

これを語呂合わせというか呪文のような合言葉で覚えやすく表したのが『ネンオシャチエブクトウバシメ』で、教習所で教わった記憶のある方もいるのではないだろうか。いつからかは定かではないが、おそらく1970年代には言われていたようで、現代ではメジャーな水冷エンジンの冷却水やラジエターが含まれていないところに時代を感じる。

ネンオシャチエブクトウバシメ

ネン:燃料

オ:オイル

シャ:車輪(前後タイヤ)、車体

チ:チェーン

エ:エンジン

ブ:ブレーキ(前後)

ク:クラッチ

トウ:灯火(ヘッドライト、ウインカー、テール・ブレーキランプ)

バ:バッテリー、バックミラー

シメ:各部ボルト・ナット類の締め付け

ところで、この項目をどこまで点検すればいいのか? たとえばタイヤなら、減りや異物が刺さっていないか目視で良いのか、さらに空気圧も測らなければならないのか?

じつはこの辺りも規定があるワケではないが、90年代中頃くらいまでのバイクの取扱説明書(ハンドブック)には、運行前点検の項目と内容をかなり詳細に記したものもあり、手際よく行っても30分くらいかかるのでは……という内容の濃さで、これを1日1回行うのはちょっと……というのが正直な感想。

とはいえ安全にバイクに乗るために必要なので、現在はライダー自身の判断で適切な時期に行う「日常点検」になっているが、忘れずに点検するようにしたい。

コレだけは毎回チェックしよう!

現在は1日1回の運行前点検の義務が無いとはいえ、乗る前に最低限チェックしたい点検項目としてJAF(日本自動車連盟)も推奨するのが『ブタと燃料』だ。

ブタと燃料

ブ:ブレーキ(前後)

タ:タイヤ(前後)

と:灯火(ヘッドライト、ウインカー、テール・ブレーキランプ)

燃料:ガソリンの残量

なんらかのトラブルでバイクが動かないと困るが、「動くけど止まらない」のは困るだけでなく猛烈に危険なので、ブレーキの効き具合は必ずチェック! できればブレーキパッドの残量も確認。タイヤも、少なくとも異物が刺さっていないかは目視しよう。

ライトやウインカー等の灯火類は、従来の電球タイプの「タマ切れ」なら出先でもガソリンスタンドや自動車・バイク用品店で購入して修理可能だが、近年のLEDタイプは要注意。LEDは転倒など外的要因がなければ点灯しなくなることは滅多にないが、反対に点灯しなかったらアッセンブリー交換になる場合も多いので、出先での修理はほぼ不可能だ。

燃料に関しては、近年は燃料計はもちろん残燃料での走行可能距離を表示できるバイクもあるので、それほど心配ないかもしれないが、高速道路に乗るなら忘れずにチェックしよう。

快適なバイクライフを送るために、日常点検は欠かせない

最新バイクが動かなくなるようなことはまずない。しかし、タイヤやブレーキ、チェーンなどは走行すれば少しずつ減っていくし、痛んでいく。マメにチェックしてバイクを健康に保とう!

繰り返しになるが、運行前点検や日常点検は、安全にバイクに乗るために最低限必要なチェックだ。愛車のパフォーマンスを存分に楽しむには、(スピードに関係なく)きちんと性能を発揮できるように、各部に渡りもっと細かく丁寧にメンテナンスする必要もあるだろう。

そういった実際の整備作業はバイクショップのプロにお任せするのが間違いないが、タイヤの減りなど目視でわかるような「愛車の健康管理」はライダー自身が行うべき。そう考えると『ネンオシャチエブクトウバシメ』は、現在も役立つ大切な呪文といえるだろう(唱えるだけではダメだけど)。

※本記事は“ミリオーレ”が提供したものであり、文責は提供元に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

あなたにおすすめの関連記事

暖機をするのは何のため? 金属は熱膨張するため、ピストンとシリンダーの隙間(クリアランス)は、エンジンが十分に温まった状態で最適になるように設計されている。逆に言えば、エンジンが冷えている時はクリアラ[…]

国内最大排気量、だからエライに決まってる!? 1969年、ホンダCB750FOURの登場は、世界はもちろん日本でもとてつもない衝撃だった。それだけに開発中は、国内外のライバル社に察知されないよう、CB[…]

リヤブレーキを使った方が、絶対におトク! 近年の強力なフロントブレーキは、むしろ効きすぎて困るくらい良く効くので、リヤブレーキの必要性を感じない。また近年のバイクはABSが装着されているため後輪がロッ[…]

1980年代初頭まで、カウリングが無いのが普通だった 市販量産車初の4気筒エンジンを搭載したホンダのCB750Fourや、もはやレジェンドとして君臨するカワサキZ1などの威風堂々としたスタイル。そして[…]

慣らし運転を行うと、パワーを引き出せる!? バイクのエンジンの内部では、数多くの金属部品が擦れ合ったり噛み合ったりして動いている。これらの金属部品は新車の状態では機械加工されたばかりなので、部品の角や[…]

最新の記事

- 最新相場もわかる! 人気バイク歴代モデル図鑑:カワサキZ900【上級/限定車も登場の2022年モデル】

- 「昭和レシプロ機が極上化!!」カワサキZ1・ヨシムラコンプリート試乗インプレッション

- 125ccアメリカン/900ネイキッド/3輪バイク。2025年7月新型バイク発売カレンダー

- ホンダ「CB400FOUR」動画つき試乗インプレッション【昭和50年代 伝説の中型バイク】

- 「モリワキイズムを継承し、さらに面白い会社に」モリワキエンジニアリング代表取締役会長・森脇尚護氏インタビュー

- 1

- 2