1978年の登場から2021年のSR400ファイナルエディションを以ての生産終了まで、43年間で幾度ものモデルチェンジをしながら基本を変えずに造り続けられたヤマハSRシリーズ。当記事では400ほどクローズアップされることのない100cc上の兄貴分SR500に試乗しつつ、歴代SR400の解説も交え、SRの根底に流れるものを考えてみたい。※の記事は八重洲出版『モーターサイクリストクラシックNo.5』(2018年6月号)に掲載された試乗記を再構成したものです。

●記事提供:モーサイ

ヤマハ SR400とSR500「100ccの差はストローク違いによるもの」

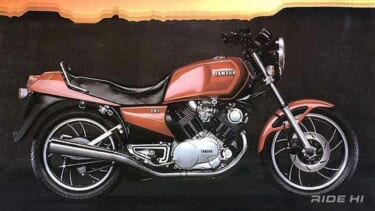

1976年発売のデュアルパーパス車XT500用のエンジンをベースに、当初フラットトラッカー風ロードスポーツとして企画されたSR400/500。400は1975年10月施行の自動二輪の3段階免許に合わせ、自動二輪中型限定免許(当時)対応の主に国内向け。500は国内外向けという位置付けで、1978年3月に同時発売された。

エンジンはボアが共通の87mm、ストロークで排気量を変え、400=67.2mm、500=84mmとし、クランク、コンロッド、ピストンを違えている。またピストンヘッド形状の違いで圧縮比は400=8.5、500=8.3としている。

ともに共通としたのは、ベースのXT500よりクランクを重くし、アイドリング域や巡航時の安定性に振ったことで、これがSRのほんの少しのビッグシングルらしい発進と常用域の平穏な回転感に寄与している。だが、その恩恵が大きかったのは400のほうで、500は初期型の重クランク(XT比で12%増という)から、その後XTの軽量クランク(800gほど軽量)に戻すことで、特性は微妙に変更された。

なぜそうしたのか確かな証言はないが(コストダウンをねらってXTと共通化したか、または初期型500の評価を参考にした改変?)、これまであまり紹介されなかった500と、過去の400、XT500の試乗を絡めてSRを振り返ってみる。

1978~79年(一説には1978年のみ?)の500に採用された重クランクは、その希少さへの興味から、一部で以降年式を持つ500オーナーの間で入手して換装することが行われているという。クランクを重くすることで、ドコドコした鼓動やより重厚な回転感を味わってみたいニーズがあるようだが、重クランク仕様の500が短命だった理由は相応にありそうだ。

過去の別冊モーターサイクリスト誌試乗記(1979年2月号)では、初期のSR500について「単気筒特有のつきのよさは、XT(500)に比べればえらくニブイ。アイドリングの安定性をねらってクランクを重くした結果」とある。こうした声を反映してか、500は後にXT系の軽いクランクになり、400はそのまま(500より重いクランク)とされたようだ。

ストロークを違えているため、クランクピン位置が400はクランク軸寄り、500は外寄り(コンロッド長は400が長く、500が短い)だが、これにその後クランクの重量差も加わって両車の印象はけっこう異なっていただろう。

ヤマハ SR500(1985年型)

ヤマハ SR500(1985年型)

■試乗車の1985年型SR500(1JN)の主な特徴は、フロント18インチ(従来19インチ)&ドラムブレーキ&エアアシストフォーク採用(フォークブーツ付き)や、従来から2L増の14Lタンク、ハンドル形状&ステップ位置変更による新ライディングポジション採用など。なお上記年式のSR400/500は、長いSRシリーズの系譜の中で大きな変更を実施。カタログでは「深化」と題し、エンジン細部のパーツを見直して作動性や耐摩耗性を向上。その一方ドラムブレーキ採用など、後退感の混じる変更も実施。同時期に新登場したSRX400/600にスポーツ版単気筒モデルの位置づけを譲りつつ、クラシカルな立ち位置に移行にしたとも言える。これを機にクラシックカスタムブームに乗り、SRシリーズは大きな人気を獲得することになった。ただし、SR500シリーズは1999年型を最後に姿を消し、堅調に需要があったSR400のみ2021年まで存続した。

鋭利で手強い一面を持つSR500(1JN)

試乗に拝借したのは、SR専門店で好調に整備された1985年式SR500(1JN)。特徴はフロント18インチ&ドラムブレーキ、バックステップ採用などで、キャブレターはこの年式まで使われた強制開閉式のVM型。その後の1988年式から負圧式CVキャブ採用とカムタイミング変更(吸排気とも4度ずつ遅らせる)が実施されたから、実質最も生きのいい時代の500だろう。

デコンプレバーで圧縮を抜きつつキックを踏み、エンジンヘッド右上に付いた窓(キックインジケーター)で上死点を出す。そこから若干キックを踏み、少し下がった位置から一気に下ろす。

大概2、3回繰り返せばエンジンは始動可能だが、VMキャブには若干難しさがあり、暖まっているときはキャブ横のウォームスターターをセットし、スロットルを開けずにキックする必要がある。熱間時に燃料を飲み込み過ぎるのを避ける装置で、これを知らずにスロットルをちょい開けしてキックし続けるとドツボにハマる。そうした難しさを避けるため、後にCVキャブとされたが、万人向けにこの変更は正解だっただろう。

500のエンジンは、アイドリングからスロットルを開けるとレスポンスよく回転を上下する。しかし同時に振動も400の1.3倍くらいに感じる。また発進すると、感覚的に500は400の1.5倍ほどの鋭さでダダダッと後輪が路面を蹴る。「おっ、鋭い」と思うものの、その感触は割と短時間で、重いクランク+ロングストローク型単気筒のような息の長い蹴り出し感が続くわけではない。

これが英国車を始めとするクラシックな単気筒とSRを勘違いしやすいところで、SRは1970年代の新型オフモデルの特性がベースだと理解しないと拍子抜けするかもしれない。

400も基本特性は共通するものの、出足はもう少し穏やかで、振動の出方も小粒。一方500は、そうした特徴とネガな振動が濃く感じられるパワーアップ版として刺激的だし、特にVMキャブ採用の前半期モデルはけっこう尖ったものを目指したことがうかがえる。そんな特性のSR500が楽しいのは中低速ワインディンクをキビキビ走り抜ける場面にあり、直線路をたんたんと走る際に落ち着いた味わいがあるとは言えない。

そしてSTDの500を走らせていると、あれこれ考えて自分色に染めたい気持ちになってくる。そのひとつが二次減速の変更などで、ダッシュ力に重点が置かれてXT的な基本特性が強いSTDからロング方向に振ると、ツーリングなどでは使い勝手が広がりそうに感じた。

ワインディングでの足まわりにも触れておくと、18インチとなったフロントは相応に軽快な切り返しでサスからの情報も十分だ。一方リヤサスは若干跳ね気味で減衰をもっと効かせたい印象。もっさりした作動を想像しがちなドラムブレーキは調整次第でシャープになるし、1970年代のディスク式の制動力と比較してさほど劣る面はない。

だが、今なら2000年以降のSRで採用されたディスクブレーキなどを移植すると扱いやすいかも。ワインディンクを走るだけでもいろいろなことを考えさせるが、そうした脳内での逡巡がSRでは楽しいことに気づく。

ヤマハ SR500(1985年型)

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

モーサイの最新記事

車両の種別と免許の関係が複雑な「あの乗り物」 1.信号無視車両を停止させる 白バイ新隊員としてひとり立ちし、しばらく経った頃の話です。その日も私は、交通量の多い国道で交通取り締まりをしていました。交差[…]

今も勘違いが多いかも!? 「新基準原付」を詳しく解説 「新基準原付」が設けられることになった背景は 2025年4月1日から施行される新たな区分「新基準原付」が導入されるもっとも大きな理由は、新しい排ガ[…]

ライター中村(左)とカメラマン柴田(右)で現行と初代のGB350を比較 予想以上に多かったGB350の初代と2代目の相違点 「あら、エンジンフィーリングが変わった?」2025年9月、車種専門ムック「G[…]

新基準原付とホンダ「Lite」シリーズ 皆さん既にご存知のことかと思いますが、新基準原付とは2025年4月1日から新たに設けられた原付一種の区分で、排気量50cc超125cc以下、かつ最高出力が4.0[…]

十分な軽さ、しかし失っていないビッグ1的な貫禄 2025年2月28日に発売され、6月30日に受注終了となったファイナルエディションでCB1300シリーズが終止符を打った。ホンダのビッグ1シリーズ的なも[…]

最新の関連記事(SR400)

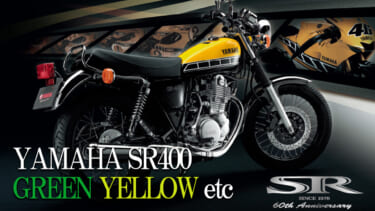

〈1984年10月〉SR400LTD[34F]:SR7周年記念モデル SRの発売7周年記念モデルとして、400のみ1000台限定で発売。現在では、SR限定モデルの定番ともいえるグラデーションのぼかし塗[…]

〈2000年2月〉SR400[3HTB]:最終ドラムブレーキモデル ドラムブレーキの最終モデルだ。1999年のブラックゴールドは継続。ダークパープリッシュレッドカクテル3が廃止され、グロリアスマキシブ[…]

〈1988年8月〉SR400[3HT1]/500[3GW1]:負圧式キャブ採用 負圧式BSTキャブレターに変更して始動性や加速性を向上。カムシャフトも変更して、扱いやすさを高めた。エアボックスの容量ア[…]

〈1983年3月〉SR400[34F]/500[34A]:STDもスポークホイール化 標準モデルもスポークにマイナーチェンジ。新設計のピストンリングやバルブ、オイルライン等も見直して耐久性を高め、セミ[…]

〈1978年3月〉SR400[2H6]/500[2J3]:ロードスポーツの原点 1976年に発売したオフロードモデルのXT500のエンジンとフレームをベースに、トラディショナルなロードスポーツとして登[…]

最新の関連記事(ヤマハ [YAMAHA] | 名車/旧車/絶版車)

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

フラッグシップの最速争いに対抗しながらスーパースポーツの牙城を崩さないハンドリング重視を貫く! 1985年に水冷DOHC5バルブのFZ750をリリース、パフォーマンスでトップクラスへ踊りでたヤマハは、[…]

エジプトのファラオラリーでテネレが切り開いた砂漠走破を2スト250レプリカエンジンが成し遂げた! 1987年の東京モーターショーに、ヤマハはファンの意表をつくモデルを発表した。直前にエジプトの砂漠を4[…]

RZ250の完成度を高めずにいられないライダー揃いの開発陣! ’80年代の2スト人気に火をつけたRZ250。排気ガス規制などで2ストロードスポーツが終焉を迎えたといわれていた空気を、水冷化をはじめすべ[…]

ヤマハで初の75°Vツインをヨーロピアンスポーツでも展開! 1980年秋、ヤマハはIFMA(ケルンショー)で初めて750ccのVツインをお披露目した。 大型バイクはDOHC4気筒であることが条件のよう[…]

人気記事ランキング(全体)

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

EICMAで発表された電サス&快適装備の快速ランナー ホンダが発表した第42回 大阪モーターサイクルショー2026」、「第53回 東京モーターサイクルショー2026」、「第5回 名古屋モーターサイクル[…]

異次元の売れ行きを見せる「メディヒール」の実力 「1900円」がもたらす、毎日着続けられるという価値 リカバリーウェア市場において、ワークマンが破壊的だったのはその価格設定だ。市場には高額な商品も多い[…]

最新の投稿記事(全体)

華やかなパレードの裏に隠された「究極の即応性」 皇宮警察は、天皇皇后両陛下をはじめとする皇室の護衛や、皇居などの警備を専門とする警察組織である。彼らの任務において、ひときわ異彩を放っているのが側車付き[…]

スーパースポーツの魂を宿した優美なる巨躯「CB1000F」 ホンダのプロダクトブランド「CB」の頂点として君臨する新型CB1000F。その最大の魅力は、なんといっても歴代CB750Fを彷彿とさせる流麗[…]

MaxFritz監修による、妥協なき素材選びとシルエット このブーツの最大の特長は、洗練された大人のバイクウェアを展開する「MaxFritz」の代表、佐藤義幸氏が監修を行っている点にある。単なるライデ[…]

柔軟なプロテクターと防寒性能の両立 冬用グローブに求められるのは、冷たい走行風を通さない遮断性と、内部の熱を逃がさない保温性だ。本製品は走行風を通さないアウターシェルと、肌触りの良い裏起毛ライニングを[…]

左がF900R Lowダウンモデルでシート高760mm(STDモデル:815mm/-55mm)。右がF900XR Lowダウンモデルでシート高775mm(STDモデル:820mm/-45mm)。テスタ[…]

- 1

- 2