バイクやクルマ、自転車などのモビリティに用いられるパーツは数あれど、タイヤは車両の重量を支え、地面に動力を伝え進行方向へ曲げるなど、とくに役割が大きい存在です。

大きさや太さ、形状など様々ですが、どのタイヤも共通しているのが「丸くて黒い」こと。

直進時やカーブでも安定したグリップを維持し、旋回できるよう丸い形状のタイヤが採用されているわけですが、改めて考えてみると、なぜ黒色なのでしょうか?

当たり前すぎて疑問に感じない方もいるでしょうが、タイヤが黒色なのにはきちんとした理由がありました。

●レポート&写真:手束 毅 ●写真提供:タイヤフィッティングサービス株式会社/株式会社フクナガエンジニアリング ●編集:モーサイ編集部(小泉元暉)

タイヤが進化を遂げたのはコロンブスのおかげ

その理由を述べる前に、まずタイヤの歴史をおさらいしてみましょう。

紀元前から木の板をつなぎ合わせた車輪は、古代文明を築いたシュメール人などが物を運搬するために利用していました。

18世紀に入り、馬車などで用いられていた鉄の車輪の周りを天然ゴムで覆った「ソリッドタイヤ」が誕生。

天然ゴムの存在が世に知れ渡るようになったのは、アメリカ大陸を発見したクリストファー・コロンブスが、14世紀後半に西インド諸島で見つけた天然ゴムを西欧に伝えたことがきっかけです。

18世紀後半にはタイヤメーカー「ミシュラン」を大いに発展させたミシュラン兄弟も自転車用の空気入りタイヤを普及させましたが、当時のタイヤは天然ゴム特有の色味だったといいます。

つまり天然ゴムを用いた初期のゴムタイヤは黒色ではなかったのです!

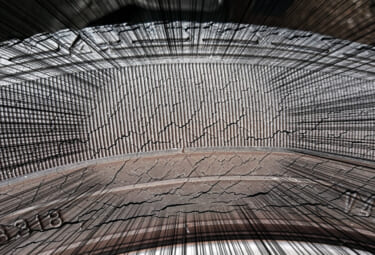

しかし、空気入りゴムタイヤが広がっていくなかで大きな課題となったのはタイヤの強度や耐久性でした。

強度や耐久性を増すために様々な工夫がなされていくなか、1912年からアメリカではゴムの補強材としてカーボンブラック(炭素)を用いることが実用化されました。

タイヤの補強材としても、カーボンブラックはトレッド面に用いる最適な素材だったのです。

少々突っ込んだ話になりますが、ゴムには「変形する」「変形しても元の形状に戻る」「硬さを調整できる」などの特徴を持ちますが、これらはゴムの分子同士が結合することで起こるもの。

ゴムの分子同士の結合を強くするために硫黄が使用されているのですが、硫黄とゴムを混ぜて加熱し、そこにカーボンブラックを配合することで分子同士が強く結び付けられることにより、なかでも強度が飛躍的に向上するのです。

長々と説明してきましたが、カーボンブラックを補強材として練り込んだことこそタイヤが黒くなった理由。

現在に至るまで「タイヤ=黒色」になったのは、タイヤを丈夫にするために工夫されたことだったのです。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

あなたにおすすめの関連記事

太さの違いは役目の違い ロードスポーツのタイヤサイズは、みんな近い!? たとえばオフロードモデルは走破性や安定性などを優先するため前輪の直径が大きいし、レトロなネオクラシック系だと前輪は少し大きい18[…]

A77:「寿命」は日常チェックで判断だ 「タイヤはナマモノ」と言われるほど、経年劣化で硬化していくもの。走らずに溝が残っていてもダメになるのだ。劣化がひどくなるとやがてサイドからヒビ割れてくるが、最悪[…]

A75:寝かせず・ゆっくり・しばらく走る 新品タイヤは表面に製造時に型から抜く際のワックス剤がうっすら残っており、すぐに負荷をかけるとスリップ事故の原因となってしまう。 そこで「皮むき作業」が必要なの[…]

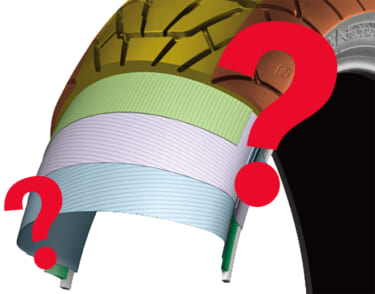

A73:マシンの性格でタイヤ構造も違う バイアスタイヤとラジアルタイヤの違いは、簡単に言うと内部構造の違い。タイヤはゴムだけでできているのではなく、カーカスという骨格で全体を支えている。カーカスにはポ[…]

空気圧の低下が原因のトラブルや事故が増えている いまさらだが「タイヤの空気圧」は重要だ。適正な空気圧によってタイヤの形状を保ち、ハンドリングや乗り心地を確保するからだ。バイクの場合はバンクして曲がるが[…]

最新の関連記事(タイヤ)

オンロード80%、オフロード20%の使用を想定 ミシュランから、2019年に登場した初代アナキーアドベンチャーの後継モデルが登場する。その名も「MICHELIN ANAKEE ADVENTURE 2([…]

ドライグリップを最大化した公道用タイヤ 2020年の年初に発売され、各メーカーのスーパースポーツマシンにOEM装着されてきたレーシングストリートRS11に後継モデルが登場した。 新作のバトラックスレー[…]

JMS2025のダンロップブースに出現 世界中で人気のアドベンチャーバイクだが、地域によって走行シチュエーションは異なり、日本国内ではほとんどオンロード専用ツアラーのように振る舞っているのに対し、欧米[…]

タイヤの内圧規定ってなんだ? 今シーズン、MotoGPクラスでたびたび話題になっているタイヤの「内圧規定」。MotoGPをTV観戦しているファンの方なら、この言葉を耳にしたことがあるでしょう。 ときに[…]

バイクのパンク修理を自分でやるときに知っておきたい基本知識 どんなに注意して走っていても、路面の釘やネジなどを拾ってパンクすることは少なくありません。とくにバイクは路肩を走行する場合も多く、路肩には車[…]

最新の関連記事(ビギナー/初心者)

車両の種別と免許の関係が複雑な「あの乗り物」 1.信号無視車両を停止させる 白バイ新隊員としてひとり立ちし、しばらく経った頃の話です。その日も私は、交通量の多い国道で交通取り締まりをしていました。交差[…]

きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]

徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]

改めて知っておきたい”路上駐車”の条件 休暇を利用して、以前から行きたかったショップや飲食店を訪ねることも多くなる年末・年始。ドライブを兼ねたショッピングや食べ歩きで日ごろ行くことのない街に出かけると[…]

「すり抜け」とは法律には出てこない通称。違反の可能性を多くはらむグレーな行為 通勤・通学、ツーリングの際、バイクですり抜けをする人、全くしない人、時々する人など、様々だと思います。しかし、すり抜けはし[…]

人気記事ランキング(全体)

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

短期間でよくぞここまで……! のヤマハV4 マレーシア公式テストの現地ナマ情報第2弾は、ついにV型4気筒エンジンにスイッチし、スーパーバイク世界選手権(SBK)チャンピオン、トプラック・ラズガットリオ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

最新の投稿記事(全体)

MaxFritz監修による、妥協なき素材選びとシルエット このブーツの最大の特長は、洗練された大人のバイクウェアを展開する「MaxFritz」の代表、佐藤義幸氏が監修を行っている点にある。単なるライデ[…]

柔軟なプロテクターと防寒性能の両立 冬用グローブに求められるのは、冷たい走行風を通さない遮断性と、内部の熱を逃がさない保温性だ。本製品は走行風を通さないアウターシェルと、肌触りの良い裏起毛ライニングを[…]

左がF900R Lowダウンモデルでシート高760mm(STDモデル:815mm/-55mm)。右がF900XR Lowダウンモデルでシート高775mm(STDモデル:820mm/-45mm)。テスタ[…]

厚みのあるケースにも対応する進化したホールド機構 「手裏剣」という名の通り、特徴的な形状をしたこのKDR-M22Cモデルは、操作性の高さが最大の魅力である。スマホをホルダー中央のボタンに押し付けるだけ[…]

異次元の売れ行きを見せる「メディヒール」の実力 「1900円」がもたらす、毎日着続けられるという価値 リカバリーウェア市場において、ワークマンが破壊的だったのはその価格設定だ。市場には高額な商品も多い[…]