暑い夏、バイクのエンジンに暖機運転は必要or不要? を徹底解説!

暑い夏にバイクエンジンの暖機運転はいる? いらない?

暖機運転の「暖機」は書いて字のごとくエンジンを温めるということ。だったら、最初から気温が高い夏なら暖機運転はいらないんじゃないか・・・という話。現代の車やバイクは高性能にできてるから、元々暖機運転はしなくていいと言われてるし、余計なガソリンを使わないからエコですものね、なるほど。それも一理あるかもしれないね!

・・・って、そうじゃないんです。そうじゃないんですよ!! 一言で「暖機」といっても、その効能はいくつもあるのです。ここからは筆者の経験談や失敗談も含めて、暖機運転の必要性を訴えさせてください。

※ご注意 暖機運転の必要性については諸説あります。真実のほどは読者諸兄の判断に任せるとして、あくまで筆者の個人的な意見であることをご承知おきください。

暖機談義その①クリアランスについて

エンジンは熱を発します。いくら酷暑、いくら夏が「暑い」といっても、ガソリンが爆発するエンジンの「熱さ」には遠く及ばないのです。

金属は熱くなると熱膨張を起こします。どれぐらい膨張するかというと、たとえば温度が100度C上昇したときに1mの金属がどれぐらい膨張するかというと、一般的な鉄でも約1.2ミリ、アルミニウムともなれば、2.3ミリも長さが伸びるのです。

それを前提にエンジン部品のクリアランスが決定されているので、エンジンの回転数をあげるのは設計上の温度に達してからが、理想的なのは間違いありません。

暖機談義その②金属表面へのオイル油膜の密着

エンジンオイルの最大の仕事「潤滑」についてですが、金属の表面にオイルが付着して「油膜」を形成することではじめて潤滑します。

ここで例として、鉄製のフライパンを思い浮かべてください。冷めた状態でいきなり油を入れ炒め物をしても食材が焦げ付いてしまいますが、ちゃんと予熱してから油を入れることで、金属表面と油が密着して油膜が形成されて焦げ付きにくくなり、食材も滑るように炒めることができます。

チャーハンを作るときに焦げ付いてベタベタになるか、パラパラの絶品チャーハンが作れるかどうかは、この油膜が重要なわけです。エンジンにも同様のことが言えます。シリンダー内壁や金属部品が「適温」に達すると、部品の表面に均一な「油膜」が形成されます。

この油膜はフライパンの油膜と同様に、滑らかで均等な層を作りエンジンオイルが部品表面に均等に広がり、その油膜のおかげで「浮く」ことで金属同士が直接接触するのを防ぎます。結果として、エンジンの効率的な動作を助けるとともに、エンジン内部の損耗を防ぐ効果が期待できるわけです。

昔と違って今のエンジンは、素材の改良やコーティングやメッキなどで摩擦を減らしているとはいえ、オイルの油膜で潤滑するという原則がある以上、やはり温度管理は重要になってくるわけです。

その証拠に、最高レベルの素材と技術を惜しみなく使われているレーサーマシンでさえも、厳密な管理のもと時間をかけて暖機運転しています。エンジン冷えた状態でいきなり決勝スタート! なんて聞いたことがありません。

暖機運転をしないということは、油膜が不十分な状態で金属部品が高速回転したり擦れあったりするということ。油膜もできあがってないのにいきなりアクセルを吹かすなんてのは、エンジンの寿命を縮める行為以外なにものでもないのです。これは寒い冬だろうが暑い夏だろうが同じことなのです。

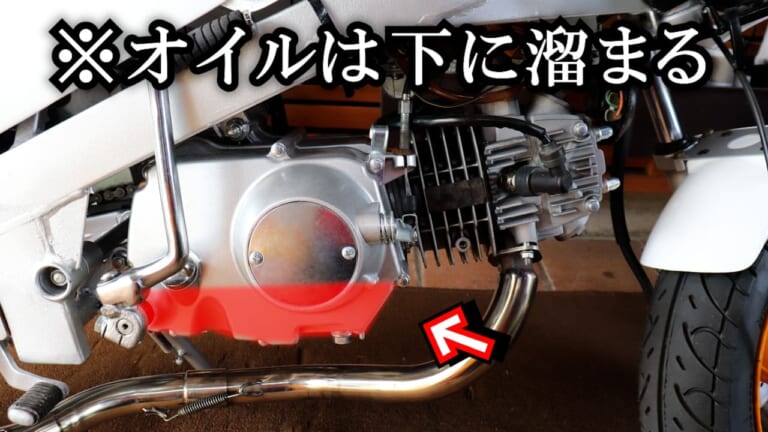

暖機談義その③オイルの循環について

話の順番が逆になりますが、じつは一番重要なのがこれ「オイルの循環」について。オイルはポンプの力でエンジン全体を血液のようにぐるぐる回りますが、エンジンが動いてない(ポンプが動いてない)時はエンジン下部(ドライサンプ方式の場合はオイルタンク)に溜まっています。

つまり、エンジン始動してから一定の時間は、オイルがない状態でエンジンが動いているのです。

毎日乗っているバイクのエンジンなら、まだ前日の油膜が多少は残っているからまだマシなのですが、しばらく乗ってなかったエンジンなどは、油膜が限りなくゼロに近い状態で動くハメになるのです。

想像してください。金属同士が高速で擦れあう様を・・・。

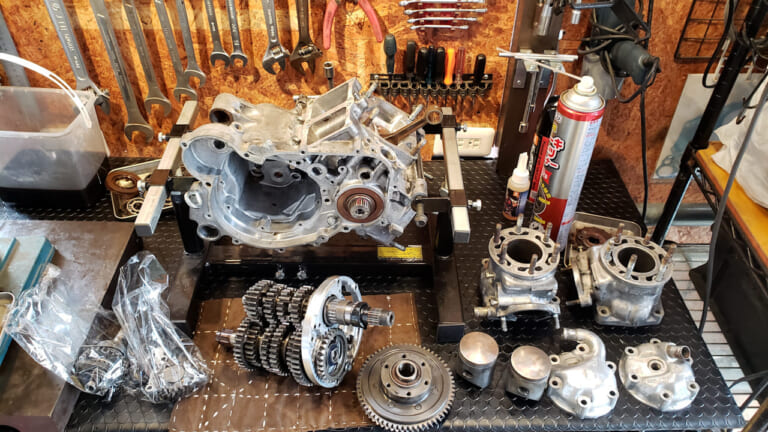

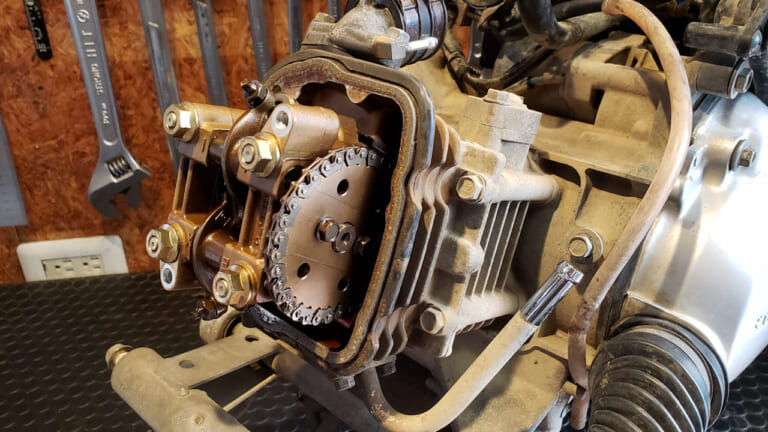

エンジンを分解してクランクを回転させると、ピストンの高速上下運動にも驚かされますが、シリンダーヘッド内部のタペットやカムシャフト、ロッカーアームの目にも止まらない動きに驚かされます。オイルの油膜がある状態でも過酷な環境だというのに、油膜なしで動かすのは、たとえ短時間であったとしても致命的です。

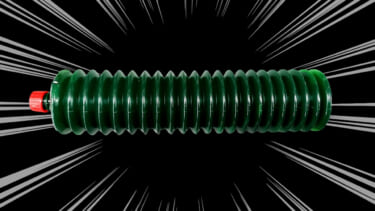

油膜不足が引き起こす惨劇

余談ですが、オイル不足で走るとこうなります。

十分なオイルが供給されてない状態では潤滑不足からくる摩擦熱の発生で、削れるどころか金属表面が焼けて、溶けて、ズタズタになってしまいました・・・。

オイルがエンジン全体に行き渡ってはじめてスタート可能な状態になれるので、エンジンを始動してから30秒・・・いや、せめて15秒は待ってやってほしいのです。

長い間動かしてないエンジンを始動するときは、点火しない(エンジンが始動しない)状態でクランクを回転させて、先にオイルを巡らせておくぐらいの配慮をしてやってもバチはあたりません。たったそれだけのことですが、金属表面のダメージは天と地ほどの差が出るはずです(筆者の経験談です)。

余談ですが・・・我が家のハイエース(100系)は20万km以上走ってますが、いまだにエンジンの異音は皆無で、整備工場の整備士の方がびっくりするほど快調なのです。やはりこれは暖機運転のお陰ということで、褒めていただきました。

まとめ:夏場も暖機運転推奨!

というわけでいかがでしたでしょうか? 「暖機運転推奨派」という立場から語らせていただきましたが、闇雲にエンジンかけっぱなしすればいいというわけでもありません。

技術が進歩した現代のエンジンはメッキ技術やコーティング技術によって、以前のような暖機運転は必要なくなっているのは事実です。また、無駄なアイドリングはガソリンの無駄遣いになるだけではなく、シリンダー内部に不要なカーボンを発生させる可能性があるなど、それはそれでエンジンにマイナスになる可能性もあります。

車やオートバイのエンジンの 年式や構造、素材や型式など、それぞれ性格や違いがあるので、エンジンにあった暖機運転のやり方を探してみてはいかがでしょうか。適切に行うことで、明らかにエンジンの寿命は変わってくるはずです。

この記事が皆様の参考になれば幸いです。今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました~!

私のYouTubeチャンネルのほうでは、「バイクを元気にしたい!」というコンセプトのもと、3日に1本ペースでバイクいじりの動画を投稿しております。よかったら遊びにきてくださいね~!★メインチャンネルはコチラ→「DIY道楽」 ☆サブチャンネルもよろしく→「のまてつ父ちゃんの日常」

※本記事の文責は当該執筆者(もしくはメディア)に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。

最新の関連記事(DIY道楽テツ)

アクセルワイヤーが長すぎた!というトラブル ハンドルを交換して長さが合わなくなってしまったり、はたまたケーブルそのものが痛んでしまったり。こうしたアクセルワイヤー(スロットルケーブル)を交換する際、「[…]

セルが弱くなったらバッテリー交換のサイン スクーターのバッテリーが弱ってきたのか、始動性がイマイチになってきました。 そういえば、このバッテリーもずいぶんずいぶん古くなってきたので、バッテリーを買い替[…]

新品タイヤが滑るその理由 新しいタイヤは滑ります。 滑りたくないから新しいタイヤに交換したというのに、なぜか新しいタイヤはマジで滑るんです(経験者は語る)。 なぜ滑るかというと、それはタイヤの製造過程[…]

場所によっては恒例行事なバイクの冬眠(長期保管) 「バイクの冬眠」…雪が多い地域の皆様にとっては、冬から春にかけて毎年恒例の行事かもしれませんね。また、雪国じゃなかったとしても、諸事情により長期間バイ[…]

燃料コックにも涙? それはある日の出来事。バイクで走り出そうとガソリンタンクの燃料コックをオンにした時、指先に冷たいものを感じました。 何があるのかと覗き込んでみると・・・燃料コックが泣いているぅ~![…]

最新の関連記事(メンテナンス&レストア)

鬼門!ボールベアリングの交換 今回の作業はボールベアリング交換。最近は樹脂のリングボールを保持するボールリテーナー(ケージ)タイプが主流ですが、旧車や自転車のハブではいまだにバラ玉が現役だったりします[…]

軽視されがちな重要パーツ「ガソリンホース」はキジマ製品が安心 バイクにとって極めて重要にもかかわらず、軽視されることが多いのがガソリンホースやフィルターだ。経年劣化でカチカチのホースに触れても「今度で[…]

怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]

グリスよ、なぜ増えていく? バイク整備をやっていると、なぜか増えていくものがあります。そう、グリスです。ベアリング用、ステム用、耐水、耐熱、プラ対応、ブレーキ用、極圧グリス、ガンガン使える安いやつ・・[…]

徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]

最新の関連記事(Q&A)

スタビライザーとは?【基本知識と種類】 スタビライザーとは、オートバイの走行安定性を高めるために取り付けられる補助パーツです。特に高速走行時やコーナリング時に、車体のふらつきやねじれを抑え、快適かつ安[…]

Q:雪道や凍結路は通れるの? チェーンやスタッドレスってある?? 一部の冒険好きバイク乗りと雪国の職業ライダー以外にはあまり知られていないが、バイク用のスノーチェーンやスタッドレスタイヤもある。 スタ[…]

[A] 前後左右のピッチングの動きを最小限に抑えられるからです たしかに最新のスーパースポーツは、エンジン下から斜め横へサイレンサーが顔を出すスタイルが主流になっていますよネ。 20年ほど前はシートカ[…]

振動の低減って言われるけど、何の振動? ハンドルバーの端っこに付いていいて、黒く塗られていたりメッキ処理がされていたりする部品がある。主に鉄でできている錘(おもり)で、その名もハンドルバーウエイト。4[…]

オートバイって何語? バイクは二輪車全般を指す? 日本で自動二輪を指す言葉として使われるのは、「オートバイ」「バイク」「モーターサイクル」といったものがあり、少し堅い言い方なら「二輪車」もあるだろうか[…]

人気記事ランキング(全体)

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

EICMAで発表された電サス&快適装備の快速ランナー ホンダが発表した第42回 大阪モーターサイクルショー2026」、「第53回 東京モーターサイクルショー2026」、「第5回 名古屋モーターサイクル[…]

異次元の売れ行きを見せる「メディヒール」の実力 「1900円」がもたらす、毎日着続けられるという価値 リカバリーウェア市場において、ワークマンが破壊的だったのはその価格設定だ。市場には高額な商品も多い[…]

最新の投稿記事(全体)

華やかなパレードの裏に隠された「究極の即応性」 皇宮警察は、天皇皇后両陛下をはじめとする皇室の護衛や、皇居などの警備を専門とする警察組織である。彼らの任務において、ひときわ異彩を放っているのが側車付き[…]

スーパースポーツの魂を宿した優美なる巨躯「CB1000F」 ホンダのプロダクトブランド「CB」の頂点として君臨する新型CB1000F。その最大の魅力は、なんといっても歴代CB750Fを彷彿とさせる流麗[…]

MaxFritz監修による、妥協なき素材選びとシルエット このブーツの最大の特長は、洗練された大人のバイクウェアを展開する「MaxFritz」の代表、佐藤義幸氏が監修を行っている点にある。単なるライデ[…]

柔軟なプロテクターと防寒性能の両立 冬用グローブに求められるのは、冷たい走行風を通さない遮断性と、内部の熱を逃がさない保温性だ。本製品は走行風を通さないアウターシェルと、肌触りの良い裏起毛ライニングを[…]

左がF900R Lowダウンモデルでシート高760mm(STDモデル:815mm/-55mm)。右がF900XR Lowダウンモデルでシート高775mm(STDモデル:820mm/-45mm)。テスタ[…]