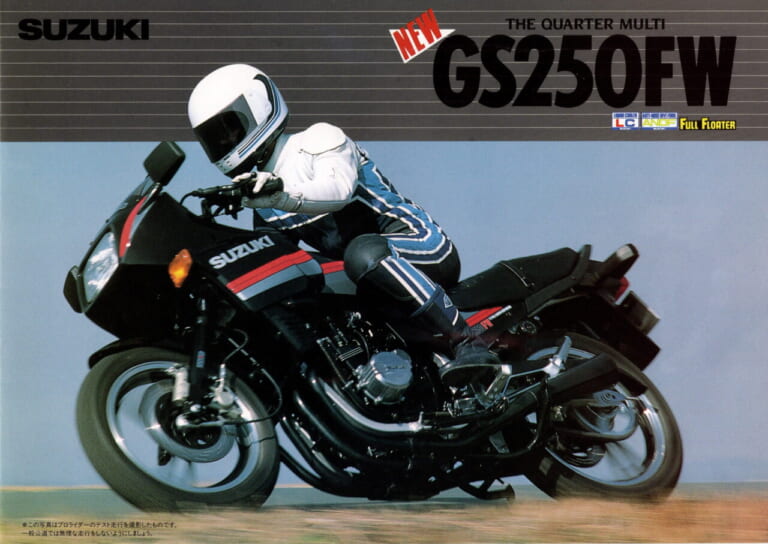

ライディングスクール講師、モータージャーナリストとして業界に貢献してきた柏秀樹さん、実は無数の蔵書を持つカタログマニアというもう一つの顔を持っています。昭和~平成と熱き時代のカタログを眺ていると、ついつい時間が過ぎ去っていき……。そんな“あの時代”を共有する連載です。第23回のテーマは、量産車で最小クラスの4気筒モデルを初めて世に問うたスズキのGS250FWです。

●文/カタログ画像提供:柏秀樹 ●外部リンク:柏秀樹ライディングスクール(KRS)

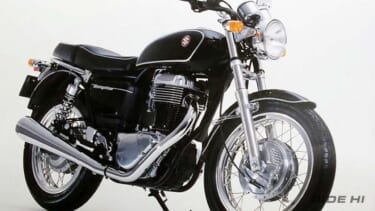

「世界初の量産250ccDOHC水冷4気筒エンジン」が生み出す最上の乗り味

1983年3月。デビューしたてのGS250FWに乗った印象といえば「速い!というよりすべてがスムーズ。鋭い加速感はないけど必要にして十分なパワー。エンジンだけでなく、操縦性も乗り心地も従来の250クラスにはない上質さに溢れたもの!」というものでした。

エンジンは高回転まで回さなくてもストリートの流れを十分にリードできるし、全域で低振動。グイグイ引っ張る炸裂パワーこそ感じないけど必要にして十分な加速と心地よい4気筒サウンドが存分に楽しめる作りです。

GS250FW 主要諸元■全長2045 全幅735 全高1240 軸距1400 シート高770(各mm) 車重157kg(乾)■水冷4ストローク並列4気筒DOHC2バルブ 249cc 36ps/11000rpm 2.3kg-m/10000rpm 変速機6段 燃料タンク容量15L■タイヤサイズF=100/90-16 R=100/90-18 ●1983年発売 ●当時価格:47万9000円

上質感を支えたのはエンジンだけでなく乗り味とハンドリングでした。クイックでなく、勝手にヒラヒラ曲がる特性でもなく、かといって重い操縦性でもなく、前輪16インチ=クイックというものではなく、どんなペースでも穏やかな反応が味わえる操縦性です。前後サスの設定も絶妙。とりわけリヤサスのしなやかな動きが上質な走り味の決定打になったと思います。

同時期に登場して一世を風靡したRG250ガンマのようなインパクトはなくて、ガンマの45馬力・45万円に対してGSは36馬力・47万9000円というプライスタグゆえにベストセラーにはなりませんでした。しかし、250ccツアラーとして改めてチェックすると今なお1980年代を代表する高完成度マシンだったと思えるのです。

ちなみに同年モデルの2気筒車スズキGSX250E・刀の38万4000円より約10万円も高価な車両でした。

2気筒マシンよりも軽量コンパクトに

日本のバイクメーカー4社のうち4ストロークエンジン分野で最後発だったスズキは、1970年代後半のGS750を先頭にDOHCエンジンの2気筒、4気筒の充実を図り、4バルブのGSXシリーズを矢継ぎ早に投入。この時点ですでに後発メーカーのイメージは消えかかっていました。

スズキの躍進はさらに進み、他社がやらないことを先行してやる意気込みがさらなる攻めの姿勢をもたらしました。その代表例が動力性能だけでなくデザインでも他をリードするGSX1100S KATANAでした。今回ご紹介する「世界初の水冷4スト250マルチ」のGS250FWも「他社に追いつき、追い越す」というお膝元浜松スズキの「やらまいか精神」の産物だったと言えるでしょう。

美しさやハイクオリティを打ち出した初代モデルのカタログ。

とはいっても250ccクラスの4ストマルチの開発は簡単ではなかったようです。1シリンダーあたり62ccという小排気量の高性能化は4ストロークエンジン開発に手慣れたはずのスズキにとって初の壁になりました。

GS250FWのエンジン開発当初は「果たしてできるのか」という不安でいっぱいだったようです。ガスの吹き抜けを低減するノウハウや難易度の高い熱処理対策、4気筒ならではのフリクションをいかに低減するか──。250cc軽二輪という実用性優先のユーザーが大半の分野ではハイメカの必然性がなく、むしろ低中速回転域のスムーズなパワーデリバリーを優先するために1気筒あたり4バルブではなく2バルブの選択は必然だったようです。

コンパクトなエンジンサイズにも注力し、水冷化は早期から決定。これによってシリンダーピッチも極限まで詰められたといいます。ちなみにDOHC4バルブ2気筒のGSX250Eのエンジン幅411mmに対して4気筒のGSは416mmとわずか5mm厚いだけでした。見た目ではわからない差です。

エンジン長はラジエターを除いてGSXの443mmに対して440mmとむしろ短縮に成功。エンジン高は4気筒のメリットを活かして24mmも低い473mm。1ミリではなく「コンマミリ単位」の縮小に傾注したわけです。その結果、エンジン重量ではGSX250Eより4kgも軽量化。もしも空冷ならクランク長だけで10mm以上長くなったとエンジニアは語っています。一般ライダーには、たかが10mm。エンジニアにしてみればされど限界ギリギリの10mmです。

実は難しい『乗りやすいバイク』造り

エンジンレイアウトについてもスズキは基本を重視。1985年登場のヤマハFZ250のシリンダー前傾角はダウンドラフト型ストレート吸気とスリムなニーグリップを狙って45度。1986年のホンダCBR250Fは1960年代のGPマシン継承の35度。これに対し、250クラス4気筒のパイオニアとなったGS250FWは極めてオーソドックスな前傾20度としていました。車体サイズを最優先すれば前後方向短縮化への配慮による20度は必然だったことでしょう。

エンジンと操縦性のキャラクター設定について、たとえば現行モデルGSX250Rは250cc並列2気筒ですが、誰にも不安を感じさせない、いつまでも安心して疲れずに乗り続けられる良心的な作りこみのスポーツバイクです。刺激的なパワーやハイペース時のスポーツ性はスズキ製の他のモデルに託し、GSX250Rはあらゆるスキルのライダーにも接しやすい作り込みを重視しています。これはGS250FW誕生から連綿と続けているスズキの素晴らしい伝統です。

尖ったバイクよりも乗りやすいバイクを作ることの方が実は簡単ではなくて、小排気量4気筒エンジンはドライバビリティを含むエンジン出力達成のために開発エンジニアの辛苦は相当だったようです。当初は目標馬力になかなか到達せず、4気筒400クラス初のレプリカモデルGSX-R(400)の3倍くらい開発時間を費やしたとのこと。

WGP500ライダーのフランコ・ウンチーニがカタログに登場していた。

具体的に各部を見ると、1980年代ならではの時代性が満載です。その筆頭は角型断面パイプを使ったフレーム。プラスしてGPレーサーで流行した前輪16インチを採用。理論では小径化によってジャイロマスを低減してシャープな旋回性を発揮するというもの。ホイールの小径化でタイヤ幅を上げ、接地面積を増やし、制動力アップを狙います。フロントフォークにはアンチノーズダイブ機構ANDFをセット。ブレーキキャリパーはタッチと効力に優れる対向ピストン式を採用。

リヤサスはしなやかな初期作動性と中間ストロークから腰のある動きを見せるフルフローター式を採用。カウルはフレームマウントのハーフカウル式のほかにビキニカウル仕様も用意していました。至れり尽くせりの装備のためガンマよりも高価格になったけれど上質な作りの250マルチならではの高級感溢れるバイクになっていました。

ライディングポジションの要となるハンドルバーの絞り角とタレ角はカタログを見ていただけるとわかるように、かなり絞り込んだもの。現在の作り込みと大きく異なるポイントです。

フレームから新設計したネイキッド版GF250も登場

1984年のマイナーチェンジではエンジン出力を36psから38psへアップ。吸気バルブ径アップとキャブ径をφ22mmからφ24mmにという改良でしたが、穏やかな出力特性はそのまま。ウインドスクリーン形状の見直しやハンドルマウント式ミラーからカウルマウント型ミラーとなったほか、リアブレーキをディスク化しました。

2代目GS250FW。

1980年代前期から中期にかけては、日本のバイクメーカーによる熾烈な販売合戦だけでなく技術的にもエンジンの水冷化、リンク式リヤサスと前後ディスクブレーキ導入などまさに走りの質:速さと曲がりやすさが大きく変わる変革期でもあったのです。

スズキはGS250FWから派生したネイキッドモデルGF250を1985年3月1日に発売。GS250FWの乾燥重量157kgから139kgへの約20kgもの大幅な車体軽量化を新設計のフレームとリヤサス構造変更によって実現。ちなみにフレーム単体で9.6kgとアルミフレーム並み。エンジン系では2バレル型キャブ(4気筒4キャブではなく4気筒2キャブ)を改良しただけでなく燃焼室上部を半球形化して燃焼効率を改善。マフラーも爆発順にレイアウトしたサイクロンタイプの排気効率アップで38psから41psへ。

足まわりでは前輪ディスクローターを市販車初のフローティング型へ。フロントサスはアンチダイブメカのANDFからポジティブ・ダンピング・フォークPDFと呼ぶ機構へ。これはブレーキング時だけでなくコーナリング時やエンジンブレーキ時のノーズダイブまで緩和するシステムでした。

一方のリヤサスはフルフローター型から偏心カムを使うE-フルフローター型へ変更。ベルクランクやプッシュロッド不要などリヤリンクまわりの軽量・コンパクト化も貢献して770mm→750mmへのローシート化も実現しました。タイヤサイズは前100/90-16、後110/80-18に変更。なお、初代GS250FWの後輪タイヤサイズは100/90-18でした。

フレームとリヤサスペンションの進化が強調されたGF250のカタログ。

『遊びの優等生』がキャッチコピー。

新技術を多数投入したGF250Sに進化

カジュアルかつスポーツ性を高めたGF250は1986年1月になるとハーフカウル装備のGF250Sを追加しました。J702と呼ぶパワーユニットはキャブレターをBSW24型からBSW26型へ大径化。排気系改良も行って41から250ccクラスの自主規制上限いっぱいの45psへアップ。ハーフカウル装備とフロントWディスク採用でプラス2kgの乾燥重量141kgとなりました。

GF250Sのカウルはフレームマウント式。メーターやヘッドライトなど艤装類が車体側にマウントされるためハンドリングはネイキッドよりもむしろ軽快な味付け。初代GS250FWと比較すると大幅に軽快感を高めた作りになっていますが、GFと同様にフロント8、リヤ2の合計10個のDPBS(デカ・ピストン・ブレーキ・システム)と呼ぶ対向ピストン式キャリパーは車体の軽量化によってブレーキ効力がより強く実感できました。

ハーフカウルのGF250S。

カタログではプッシュキャンセル式ウインカースイッチの新採用を解説。プッシュキャンセル式は現在の常識ですが当時は新技術の装備としてカタログ説明に加わっています。ちなみに1970年代後期からのハロゲン式ヘッドライト採用やチューブレスタイヤの普及も同じです。技術の進化によってカタログに登場する機能パーツの解説が変化しており、カタログの文章を追うほどに、その時代が偲ばれます。

1986年6月にスズキはGF250Sスペシャルをラインナップに加えました。GF250Sをベースにエンジンのブラック塗装、シングルシートとアンダーカウル装着、リヤカウル末端部分の形状とリヤウインカー取り付け位置変更、リヤカウル内にはレインウエアが入る大型収納スペースを設定。精悍さをアップさせたブラック塗装のエンジン、リヤステップ排除、リヤタイヤは110/80-18から120/80-18へサイズアップしました。

定員1名のスポーツバイクは1名乗車に最適化したスプリングレートの前後サスのため、ハイペースになるほどに安心感が大きくなるのですが、定員1名仕様に5万円アップの53万9000円となったプライスタグを含めてなかなか購入する勇気が出ないものです。

乗車定員1名と割り切ったGF250SスペシャルはDOHC2バルブエンジンの集大成だった。その後、新エンジンのGSX-R250が1987年に登場する。

1980年後期はまさにレーサーレプリカ全盛時代を迎え、保安部品をつけただけのように見える250ccのレーサースタイルのがサーキットだけでなく街や峠道に溢れ、スズキとしては流行に遅れないように1名乗車のGF250Sスペシャルをラインナップに加えたのです。

GS250FWがデビューして43年目。改めてGS250FWを思います。滑らかな4気筒ならではのエンジン回転フィールとしっとりした乗り味。静かなクルージングやゆとりのあるワインディング走行でこそ得られる特別なテイスト。驚くほど俊敏なスロットル&操縦レスポンスを持つ最新バイクと比較すると、速く走る・鋭く曲がる・自在に止まるわけではないGS250FWですが、バイクの進化って何?と素直に思わせてくれる作り込みになっていました。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(柏秀樹の昭和~平成カタログ蔵出しコラム)

意欲的なメカニズムが地味なイメージに? 1972年に登場して一世を風靡したカワサキ初の4気筒バイク900ccのZ1。その弟分として1973年に750ccのZ2(正式名750RS)が日本市場に登場しまし[…]

国内4メーカーが公道トライアル車をラインナップ 今回は超スリム&シンプルメカの塊。日本のトライアル黎明期のヒーローとなった2台のバイクTLとTYのお話です。 トライアルは岩、砂、ぬかるみ、急斜面など自[…]

超高回転型4ストローク・マルチのパイオニアはケニー・ロバーツもお気に入り 今回ご紹介するバイクは1985年春に登場した超高回転型エンジンを持つヤマハFZ250 PHAZER(フェーザー)です。 フェー[…]

商品ではなく「こんなこと、できたらいいな」を描く 今回は見た瞬間にハートを鷲掴みにされてしまったモトクロス系のお気に入りバイクカタログをご覧になっていただきたい。 まずはアメリカホンダ製作によるモトク[…]

個性を求めて生まれた新しいスタイルとメカニズム ライバル他社に対して欧米市場での競争力強化を迫られていた1970年代後期のホンダは、CB400フォアよりも低コストで低価格にできる2気筒モデルに舵をとり[…]

最新の関連記事(スズキ [SUZUKI] | 名車/旧車/絶版車)

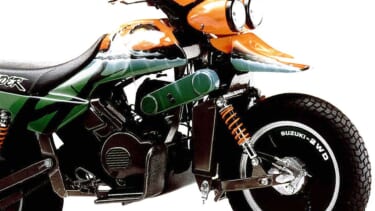

砂漠やオフロードの踏破をテーマに開発していたドリームバイクの途中経過報告! 1991年の第29回東京モーターショーに、スズキは3種の「2駆」もしくは2WD、つまり前後輪とも駆動する試作バイクを参考展示[…]

強いオリジナリティを求めていたスズキの意欲と結びついたプロジェクト スズキが1976年からGS750で手がけた4ストローク化は、ヨシムラとタッグを組んでプロダクション・レースへ積極的に参加するなど、そ[…]

前後に長くなる90°Vツインを縮める手法の数々! スズキは日本メーカーで、Vツインスポーツに最もチャレンジした実績の持ち主。 1997年にTL1000Sに端を発したその製品群は、最も成功を収めたSV6[…]

ベースエンジンは35年間も継続生産されたロングラン単気筒! スズキは1997年、400cc空冷SOHC4バルブ単気筒のトラディショナル・スポーツバイク、TEMPTER(テンプター)をリリースした。 こ[…]

DR650は安くて壊れづらくて、ラリーにうってつけ! 1994年のパリ・ダカール・ラリーは前述の通り、古式ゆかしくパリをスタートして、ダカール砂漠を横断、そしてパリのゴールを目指すルートでした。これは[…]

人気記事ランキング(全体)

日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

ミラーの奥に潜む影…覆面パトカーはどんな車種が多いのか まず押さえておきたいのはベース車両の傾向。国内で多く採用されているのは、トヨタ・クラウンや日産・スカイラインといった中〜大型セダンだ。いずれも街[…]

グループ5マシンの935スタイルからスタート そもそも、フラットノーズは1970年代初頭に、バイザッハの敏腕エンジニアだったノルベルト・ジンガーがグループ5レギュレーションの穴をついたことが始まりでし[…]

最新の投稿記事(全体)

ライダーの夏を彩る「名探偵コナン」コラボ ワークマンが送る、名探偵コナンとのコラボアイテムのコンセプトは「夏の難事件は、ワークマンが解決」。真夏のアスファルトからの照り返しや、突然のゲリラ豪雨など、夏[…]

現行レギュレーションは最後になる2026年 2月27日に開幕を迎えたMotoGP2026シーズン。注目のトピックスはたくさんありますが、僕が注目しているのは1000ccエンジンとミシュランのワンメイク[…]

河津桜祭りは2月7日~3月8日まで開催! モーサイをご覧の皆様こんにちは。モータージャーナリストの相京です。最近はライターよりyoutube活動の方が多め。そして、近ごろは河津観光アンバサダーも担当し[…]

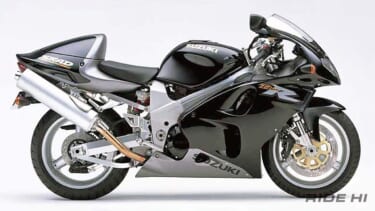

スーパースポーツより贅沢な感性を追求した最速頂点バイク! 1984年、それまで空冷DOHC4気筒で牙城を守り続けたカワサキが、初の水冷化と先鋭フルカウルのGPZ900R Ninjaで世界最速宣言を謳っ[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

- 1

- 2