2025年9月11日、一般社団法人日本二輪車普及安全協会(日本二普協)主催による「第4回 安全シンポジウム」が開催され、4名の講師による発表とパネルディスカッションが行われた。その中から三ない運動がほぼなかった山梨県で、高校生のバイク通学に長年携わっている県立北杜高校の坂本 篤 教頭による発表内容について前・後編にわたって紹介する。

●文/写真:田中淳麿(ヤングマシン編集部)

1. 山梨県の三ない運動と坂本先生の革新的な安全教育

山梨県は公共交通が不便だったこともあり全県的な三ない運動は実施されず、多くの高校でバイク通学が行われ、各校ごとに“乗せて教える”教育が施されてきたことで知られている。

県北部に位置する北杜市と八ヶ岳を望む県立北杜高校。

中でも県立笛吹高校(2010年に山梨園芸高校と石和高校が統合)は山梨園芸高校時代から自前のバイク練習場(※)を持つことで知られ、同校のバイク通学生を対象としたバイク実技講習会が定期的に開催されているほか、民間のライディングスクールでも利用されることがある。

※附属の大型機械研修農場のこと。山梨県立高等支援学校 桃花台学園グラウンドに隣接している

講師を務めた坂本 篤教頭。バイクの所有歴は高校生時の原付スクーター「ホンダ タクト」から始まり、現在は大型クルーザー「ハーレーダビッドソン ロードキング」が愛車。

今回講演を行なった県立北杜高校教頭の坂本篤さんは、この笛吹高校に過去2度(山梨園芸高校時代を含め計12年ほど)赴任しており、バイク通学生を対象とした生徒指導、学校設定科目「安全教育」を担当するなかで、二推(二輪車安全運転推進委員会)の特別指導員資格まで取得されている。

まさしく、あっち側(教育現場)もこっち側(バイクユーザー)もわかっている稀有な存在なのだ。坂本先生による安全教育は、文部科学省の学校安全資料DVDやホンダの安全運転普及本部が発行する交通安全情報紙「Monthly The Safety Japan」(通称SJ)などでも注目すべき授業・試みとして取り上げられてきた。

講演では2007年発行・SJ406号の特集記事が投影された。高校生の安全教育授業にライディングシミュレーターを取り入れたことはまさに革新的だった。

ホンダライディングシミュレーターを活用した危険予測の授業では、シミュレーターにまたがる生徒だけでなく、後ろから画面を見つめる生徒にも第三者視点でのさまざまな気づきが得られることで、何が危険だったのかなどについて興味関心が高まり、対話スタイルによる活用が行われた。

特に実車に乗ることが不安な女子生徒からは危険な状況を安心して疑似体験できると好評で、実技運転講習の際も「形だけ一時停止していた生徒が、シミュレーターで危険予測を学ぶと、なぜ止まるかを理解して練習するようになります。」(2007年発行・SJ406号より原文転載)という知見を得ている。シミュレーターと実車の運転練習を組み合わせた安全教育は高校の教育現場としては初の試みで、革新的であり当時大変注目された。

2.高校年代の安全教育は健全な交通社会人の礎となる

坂本先生の講演内容は論理的でどれも核心に迫るものだったが、中でも特筆すべきもののひとつは、先生に安全教育を受けたバイク通学生を対象とした当時の声と現在の声を比較紹介したものだ。

講演のタイトルは「高等学校における二輪車安全運転教育指導」。バイク通学の実施可否に悩んでいる校長先生、生徒指導の先生方にぜひ見てもらいたい内容だった。

実は、こうした声はほとんど聞こえてこない(表に出てこない)のが普通だ。交通安全教育を行う先生や学校のスタンスは、生徒の生涯にわたる交通安全のためとは言っても卒業してしまえば振り返ることなどほぼない。縦割り行政なのだから当然なのだが、今回、坂本先生はここに切り込んできた。

モニターとされたのは山梨園芸高校でバイク通学をしていた2年生の男女2名。彼らの高校生時の声は2009年発行・SJ432号に掲載されていたものだが、プライバシーの観点から名前は伏せさせて頂く。

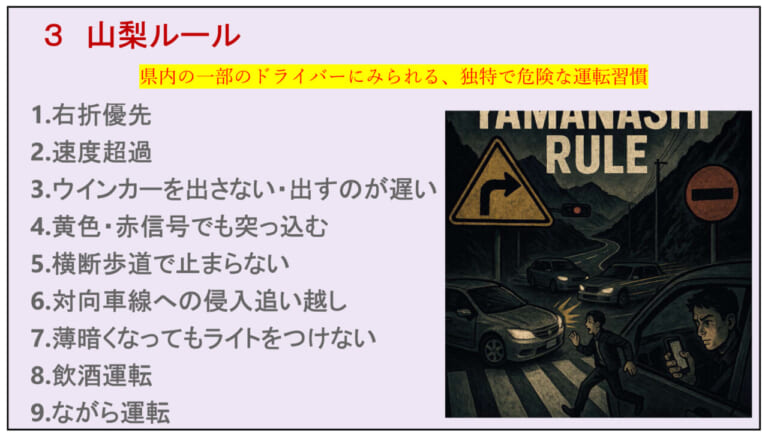

2009年当時、山梨園芸高校2年生としてバイク通学を行っていた時の2人の声。男性「速度超過に気をつけている。怖いのはクルマが原付を見落とすこと、クルマがウインカーを出さずに左折すること(※山梨ルール)」、女性「雨の日に気をつける。前方だけでなく360度を意識してクルマに気をつける」

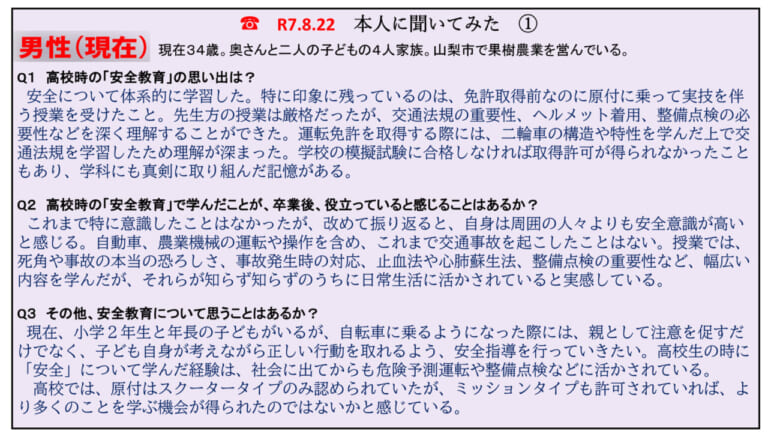

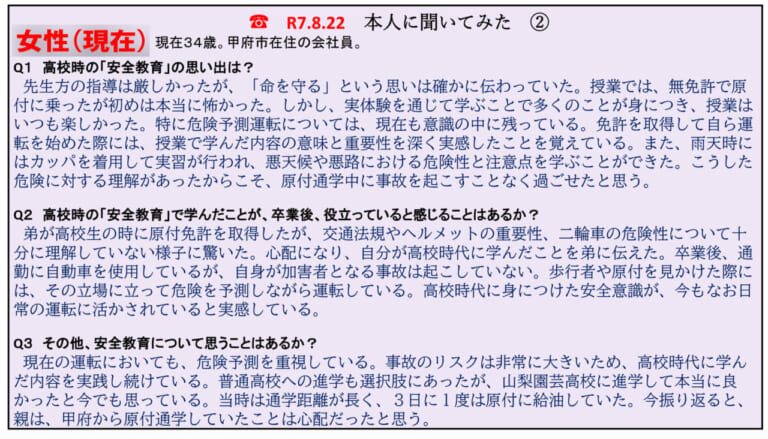

そして今年(2025年)の8月、坂本先生はこの2人から当時の安全教育を振り返ってのコメントをもらい紹介してくれた。

結婚され、2人のお子さんとの4人家族となった男性(34歳)のコメント。「特に印象に残っているのは、免許取得前に原付に乗って実技の授業を受けたこと。社会人になってからは周囲の人よりも安全意識が高いと感じる。危険予測や整備点検など安全教育の授業が日常生活に活かされていると実感している。子どもが自転車に乗るようになったら安全指導を行いたい」(要約)

2-04

甲府市在住の会社員となった女性(34歳)のコメント。「指導は厳しかったが『命を守る』という思いは伝わっていた。危険予測運転についてはいまも意識に残っている。卒業後はクルマで通勤しているが歩行者や原付を見かけた際には、その立場に立って危険を予測しながら運転できている。高校時代の安全意識が今もなお日常の運転に活かされていることを実感している」(要約)

坂本先生の“乗せて教える”安全教育を受けていた2人が、卒業後も交通社会人として、さらには家庭人として、いかに高い意識を保っているかがわかるだろう。

3.北杜高校の現状と交通安全指導

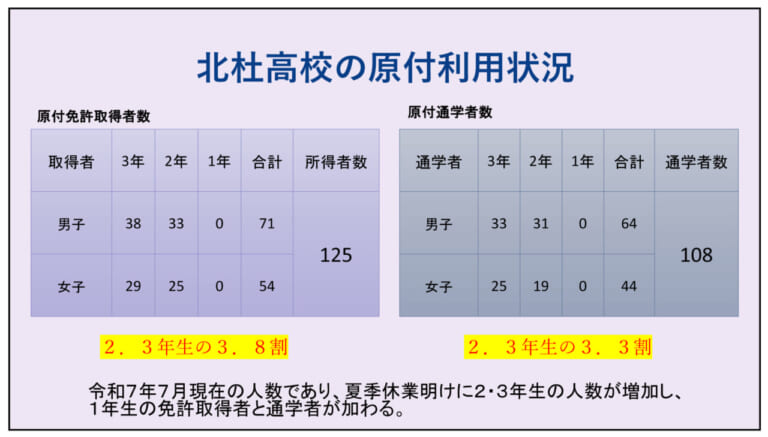

現在、坂本先生が教頭を務めている県立北杜高校の原付利用状況を見てみよう。

講演では北杜高校放送部が2022年に制作した、バイク通学を含めたバイクライフと高校生に関するビデオも放映された。

時期的に1年生はまだ入っていないが、免許取得者数は2、3年生(計350名ほど)の3.8割、原付バイクで通学する生徒は2.3年生の3.3割となっている。

2025年7月末時点での北杜高校の原付利用状況。バイク通学をしなくても免許の取得は可能だ。

上記の時点でも、4割弱の生徒が原付免許を取り、3割強の生徒が原付バイク通学をしている。今後1年生が免許を取るとバイク通学生徒の比率は4割以上となるそうだ。

北杜高校の交通安全指導の年間スケジュールは以下となっている。山梨県では保護者同意のもと「原付免許取得許可式」に参加すれば免許が取れる(普通免許も同様に取れる)。「原付実技講習会」は年に3回開催されており、必ずどれか1回の枠を受講する決まりとなっている。

免許を取ってもよい(どうしても生活に必要)という山梨県は、そのぶん安全教育も徹底しており、小・中・高校の枠を越えて地域ごとに連携して行っている。

また山梨県が一斉に行っている「通学マナーアップ」の講習会は、原付だけでなく電車・バスを使う生徒の乗車マナーも含めて近隣の学校(県立・私立・市立)と小・中学校も一緒になって開催されている。

4.バイクに乗った生徒の事故と違反の現状は?

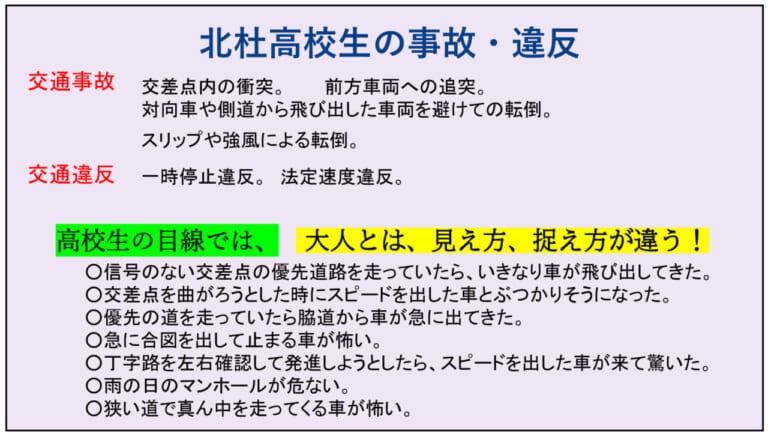

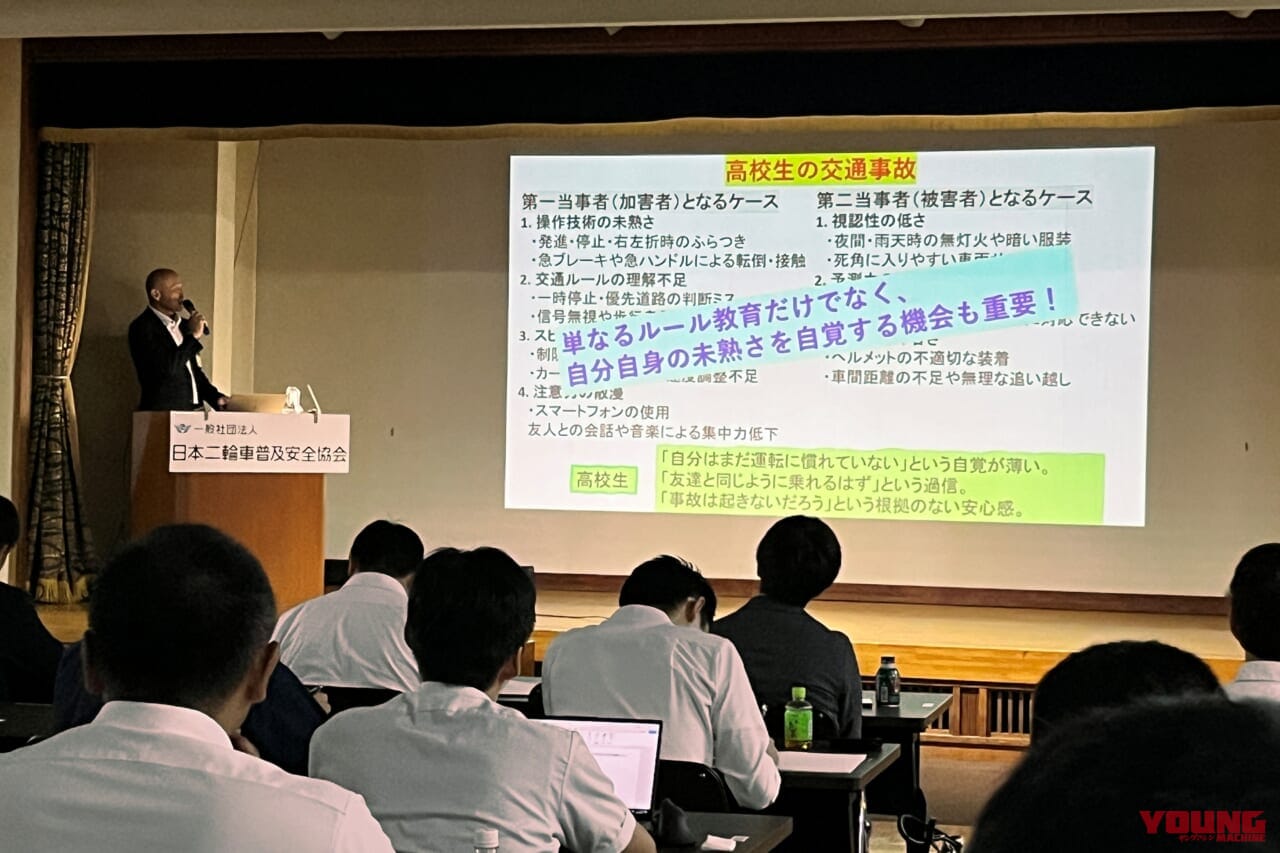

北杜高校の生徒の交通事故、交通違反の主な内容は以下の通り。坂本先生は危ない目にあった子どもたちの話から、高校生の目線と大人の目線には違いがあることを指摘。高校生の特性を踏まえ、交通社会の中での自分たちの未熟さを自覚させる必要もあると示した。

北杜高校のバイク通学生徒からのヒアリングをもとに作成。ヒアリング・意識調査の詳しい結果は後編でお届けする。

「高校生の目線では~」以降を読むと、高校生の言い分は至極ごもっともなところもあり「悪いのはクルマのほう」(自分以外の他者、外的要因)という言いぶりも理解できる。しかし、それだけでは安全な運転は実現できない。ベテランライダーなら誰しも経験し不条理ながらも納得していく内容のようにも思う。

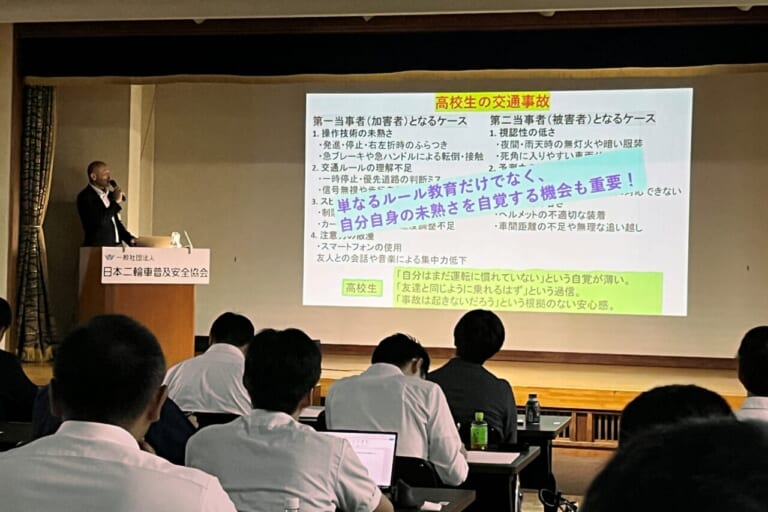

安全教育を行っていても毎年一定数の事故や違反は起こるそうだ。第一当事者(加害者)にも第二当事者(被害者)にもならないよう高校生の特性を踏まえたうえで伝える必要があるとのこと。

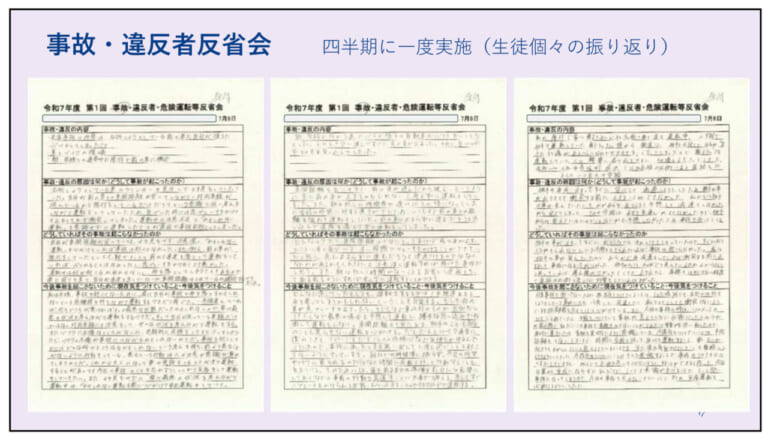

なお、生徒が交通違反をおかした場合はその都度報告を行って書類(書式フォーマットあり)を提出、さらに四半期に一度開催される「事故・違反者反省会」で交通安全のビデオを見るなどして振り返りを行っている。

事故・違反の内容、その原因、再発防止策について生徒自身が書式にびっしりと書き連ねている。

坂本先生は事故・違反の背景には山梨ルールのような、その土地ならではの要因もあると指摘した。規則に基づいて子どもたちを処分するものの、指導者としてこうした背景を考える必要もあると語った。

山梨ルールのような外的要因も確かに存在する。飲酒運転と高齢者の事故率も高く、意識改革と行動変容を促すことが大事だという。

5. 筆者の私見「バイクに乗る、バイクがわかる先生による教育現場での取組み」

バイク通学を長年行っている高校は全国にも複数ある。学校または自治体行政(教育委員会等)が指導や講習に取り組んでいる高校もたくさんある。それでも、バイクに乗る、バイクのことがわかる先生が生徒指導を行っているというケースは驚くほど少ない。

講演の後に実施されたパネルディスカッションで発言する坂本先生。

バイクに乗っている先生だから運転テクニックを教えることが上手だとか、そういう単純な話ではない。免許を取得し、公道に出て日々通学を行う上で、いかに事故に遭わないようにするかをライダー目線も含めて語れることが大きいのだ。

なぜ停止線で止まらなければいけないのか、なぜ早めにウインカーを出さなければいけないのか。

クルマとも違う小さな原付バイクならではの、そうしなければならない理由が、坂本先生のリアルな言葉と巧みな取組みによって生徒の心根に伝わっていること。その継続的な活動が本当に素晴らしい。後編では、北杜高校生徒への安全意識調査結果、バイク通学を行う生徒の声、バイク通学をするうえでの学校としての取組み、高校生の特性を踏まえた安全教育のポイントなどについてお伝えする。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事([連載] 2輪車利用環境改善部会)

1. 【背景と現状】“原付”モビリティの現状について かつては50ccガソリンエンジン車しかなかった“原付”も現在では多様化している。今回の排ガス規制により50ccガソリン原付は生産を終了し[…]

1. 【背景】50ccガソリン原付は排ガス規制をクリアできず 50ccガソリン原付はなぜ生産終了となるのか。それは地球環境保護という理念のなか世界的に年々厳しくなる排ガス規制値をクリアできないとわかっ[…]

原動機研究部が原付通学環境整備のため講習会を開催 2025年7月13日(日)、静岡県伊豆市修善寺虹の郷において、地域クラブ「原動機研究部」(略称:原研)主催による「高校生対象 原付バイク安全運転講習会[…]

1.生徒にアンケート調査!<免許取得と車両の購入> 坂本先生は、本年7月に北杜高校の生徒を対象に安全意識に関するアンケート調査を行った。対象は原付免許を持つ2.3年生の生徒100名と、小学校時に自転車[…]

原付一種の新区分「新基準原付」とは? ガソリン原付一種は、排ガス浄化装置である触媒性能の問題により国内第4次排出ガス規制(ユーロ5相当)をクリアできないため、2025年10月末日に生産終了となり、以降[…]

最新の関連記事(交通/社会問題)

ハンドチェンジ/フットクラッチは昔の変速方式。ジョッキーシフトはその現代版カスタム 今回は、バイク乗りなら一度は見たことのあるかもしれない「ジョッキーシフト」について書きたいと思います。 戦前や戦後間[…]

窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙う理由 窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙うのは「盗みやすく確実に売れる」というのが、大きな理由です。実は近年、窃盗件数自体は減少していると同時に検挙率は[…]

きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]

車検満了日の2か月前から受験可能に! 春といえば車検の季節。新車や中古車がもっとも売れるのは1~3月であり、そこから3年あるいは2年が経つと車検がやってくる。もちろん納税も……。 この季節は年度末でも[…]

改めて知っておきたい”路上駐車”の条件 休暇を利用して、以前から行きたかったショップや飲食店を訪ねることも多くなる年末・年始。ドライブを兼ねたショッピングや食べ歩きで日ごろ行くことのない街に出かけると[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

最新の投稿記事(全体)

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

Y’S GEARの新作コレクション バイクメーカー・ヤマハのノウハウを惜しみなく投入するY’S GEAR(ワイズギア)から、2026年モデルの新作コレクションが届いた!今年はオリジナルヘルメット3型を[…]

最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

- 1

- 2