ライディングスクール講師、モータージャーナリストとして業界に貢献してきた柏秀樹さん、実は無数の蔵書を持つカタログマニアというもう一つの顔を持っています。昭和~平成と熱き時代のカタログを眺ていると、ついつい時間が過ぎ去っていき……。そんな“あの時代”を共有する連載です。第22回のテーマは、現在ではイタリア・モトグッツィの代名詞になっている縦置きVツインをホンダも独自で開発・販売したGL500/GL500です。

●文/カタログ画像提供:柏秀樹 ●外部リンク:柏秀樹ライディングスクール(KRS)

個性を求めて生まれた新しいスタイルとメカニズム

ライバル他社に対して欧米市場での競争力強化を迫られていた1970年代後期のホンダは、CB400フォアよりも低コストで低価格にできる2気筒モデルに舵をとりました。かつてのCB250、CB350の後継モデルと呼ぶべき新作として250と400同時開発のホークシリーズを市場投入したのです。

それまでのCBシリーズに見られた細長いシュッとしたタンク形状とは異なって丸みを帯びたふくよかなティアドロップ形状=やかんタンクという愛称で親しまれた形状は日本だけでなく北米市場のニーズにも適合したものとなりました。

しかし、販売台数が増えるほど存在感が希薄になりやすい工業製品の宿命を熟知していたホンダは盤石の体制を取るため、もう一方のミドルクラスを用意。それが今回ご紹介するGL500とGL400です。

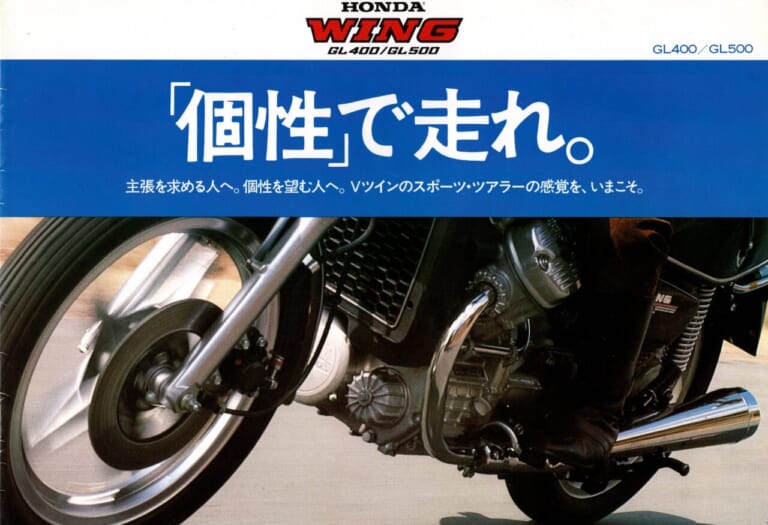

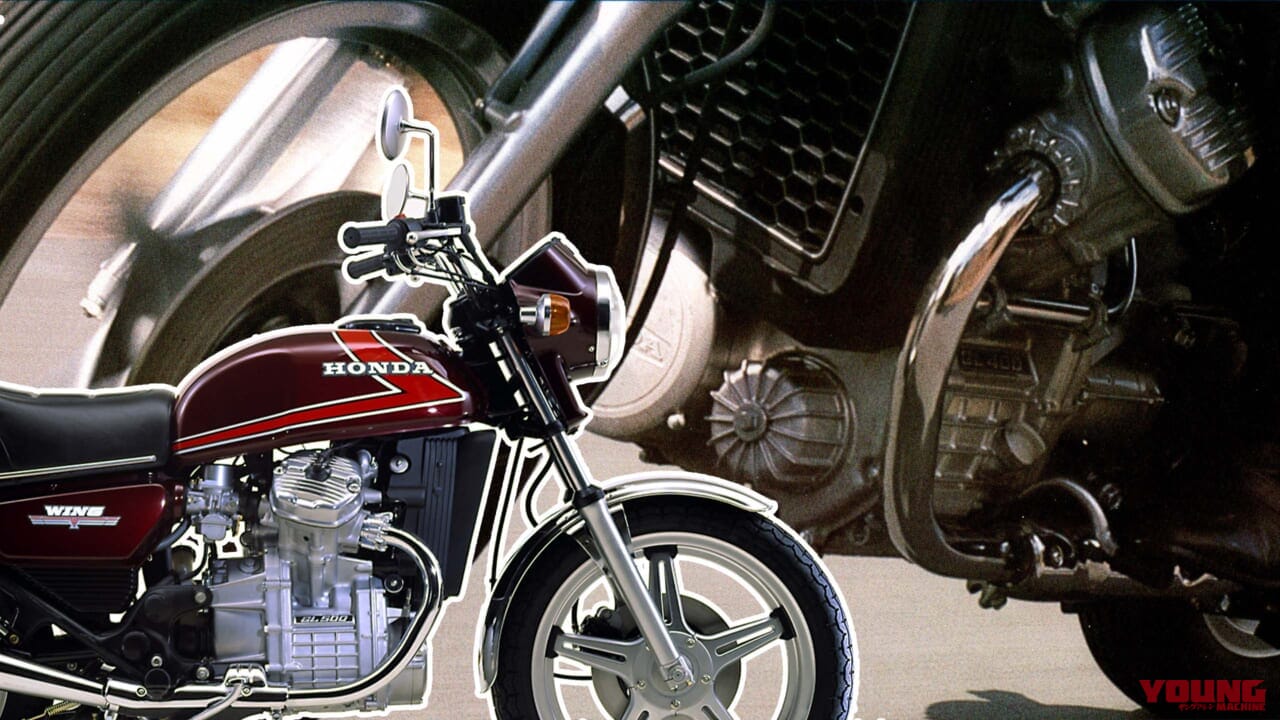

写真は〈ウイング GL500〉 主要諸元■全長2185 全幅865 全高1175 軸距1455 最低地上高150 シート高──(各mm) 車重218kg(乾)■水冷4ストロークV型2気筒OHV4バルブ 496cc 48ps/9000rpm 4.1kg-m/7000rpm 変速機5段 燃料タンク容量17L■タイヤサイズF=3.25-19 R=3.75-18 ●1977年12月10日発売 ●当時価格:44万8000円

GLシリーズはホンダ初となる縦置きVツインにシャフト駆動、しかも水冷OHV4バルブエンジンというそれまでの量産車としては見ることのなかった独創性を感じます。まずは外観。従来のバイクならタンク下部の水平ラインは、たとえばCB750フォアのようにそのままシートレールのラインへとつながるのが一般的ですが、GLでは伝統的なスタイルを捨て、ステアリングヘッドからシート後方下部へ向けて徐々に下降線を描く今までにない手法としています。

しかも、ホーク系のティアドロップ型燃料タンクという伝統的なスタイルとは異なり、GL系のそれは飛行機がフルパワーで離陸するイメージでスタイルを構成。これによって縦置きVツインエンジンの存在感を大きくアピール。

かつてのホンダ車にはなかった斬新なスタイルは、GL400/500のカタログ表紙のヘッドコピー『「個性」で走れ。』そのものになっていました。

初代GLは個性を主張していた。

GLシリーズの国内向けはGL500が1977年12月に、約4か月遅れて1978年3月に中型2輪免許で乗れるGL400がデビューしました。

面白いことに500と400の外観の違いがわかりません。一般的には大きい排気量を上級グレードとしてエンブレムほかディテールを僅かに変更したり、タイヤ幅サイズの差をつけるのが常識でしたがGLに関しては排気量を表す数字はなくエンブレムなどすべて同じ。400と500の共通車体カラーはキャンディプレストレッドゆえに排気量判別は不可能でした。

ブラックとヒーリオスレッドが400専用カラーとして用意されていましたが、それもGLシリーズの知識がなければ識別不能でした。

2気筒OHVで高回転を狙った独創のメカニズム

個性はメカニズムにも盛り込まれていました。4ストローク高回転・高出力のホンダが何故にOHVエンジンを採用したのか。OHV(オーバー・ヘッド・バルブ)とは吸排気のバルブを作動させるためにプッシュロッドを使う旧来の方式。チェーンでバルブを駆動させるのが当時の常識ゆえにホンダファンならずともOHVの選択は意外でした。

ではなぜOHC、あるいはDOHCをホンダはGLに採用しなかったのか。ストレート吸気と膝回りのスペース確保がその理由でした。

一般的な縦置きVツインエンジンではキャブレターを配置するとキャブレター本体や吸気通路がちょうどライダーの膝に接触しやすいのですが、ホンダはこれを避けるためにシリンダーを22度ツイストしてライダーの膝にキャブレターや吸気通路が当たりにくい設計を生み出したのです。

もちろんチェーン駆動ではシリンダーのツイストは不可能です。プッシュロッドを使うOHV方式であれば22度のツイストが可能。こうしてペントルーフ型燃焼室とストレート吸気&排気が可能なショートストローク型OHV4バルブエンジンを創造したのです。

ホンダはコンパクトなヘッド周りになるOHV&22度ツイスト以外にも個性を注ぎ込みました。

DOHCエンジンと遜色がない「よく回るエンジン」とするためホンダエンジニアは非常識に挑戦しました。その目標は従来のOHVエンジンにはありえない1万rpmというもの。静粛性に優れるサイレントチェーンとハイカムシャフトによってバルブを駆動させるプッシュロッドは上下に往復運動するから、プッシュロッドの質量を徹底して低減しなければなりません。しかも潜水艦の通信アンテナに相当する信頼度も視野に入れたといいます。結果として100~110㎜まで長さで研究が進められたプッシュロッドは最適な材質と径を持つ特殊合金製軽量プッシュロッドという形で結実しました。

北米仕様はCX500の名称で販売された。

イタリア製モトグッツィの場合は縦置きクランクのVバンクのハサミ角は伝統の90度ですが、対するGLは80度の設定。

膝回りのスリムさと吸気の優位性を確保するためと解釈して間違いないでしょう。もちろんホンダは他社のマネではなくホンダ独自という視点でそこにも強い個性を求めていたと考えます。

縦置きクランクでは避けて通れないトルクによる左右方向への反動についても、ホンダは反トルクバランサーを兼ねたクラッチとドリブンギヤで対処しました。

この時代のホンダ車は4気筒シリーズを筆頭にどの機種も異常と言えるほど静粛性に富むものばかりだったのですが、とりわけGLシリーズは静かでしかも柔らかい音色だったのです。

水冷式とするだけでメカノイズは大幅に低減でき、カムチェーンのサラサラ音さえも低騒音だったですが、シャフト駆動ゆえにドライブチェーンが出す騒音もないため走っている時の静粛性としてもGLは頭抜けた存在だったのです。

クランク質量も同クラスよりも約 1.5倍とすることで従来にない滑らかなエンジン特性を得ています。38度という深いバンク角と前後にしなやかな作動性を誇るサスペンションとの組み合わせでワインディングでも想像以上に楽しい走りを約束してくれました。バイクでは初採用となるチューブレスタイヤの導入も大きなユーザーメリットになりました。

アメリカンに進化していった

1年後の1979年4月には第一次アメリカンブームに合わせてティアドロップ型タンク、プルバックハンドル、段付きシート、ショートマフラーなどでバリエーション展開したウイングカスタムGL400とGL500を加えました。なお、ウイングカスタムGL500のみ後輪を16インチ化しました。

ウイング GL500カスタム ●1979年5月1日発売 ●当時価格:45万8000円

1980年3月にはカスタムをさらにアメリカンらしく進化させました。

1981年4月にGL400はマイナーチェンジ。500はカスタムを残してベースモデルは国内販売が終了しました。

1982年4月にはCX500ターボ(輸出車のみ存在)をイメージしたCX-EURO(ユーロ)を発売。リヤサスはプロリンク式を投入し、フロントサスにはアンチダイブメカTRACを装備。前後18インチのコムスターホイール、メーター周りの一新などスポーティなイメージを大幅にアップさせたのですが、ミドルクラスのツアラーというニーズが日本には育っていない背景もあって不人気機種になりました。多分、残存する可能性が非常に少ない機種ですが、ツアラーとしては大型車両まで視野に入れてもベストな1台だったと言い切れるでしょう。

CX EURO ●1982年4月1日発売 ●当時価格:49万8000円

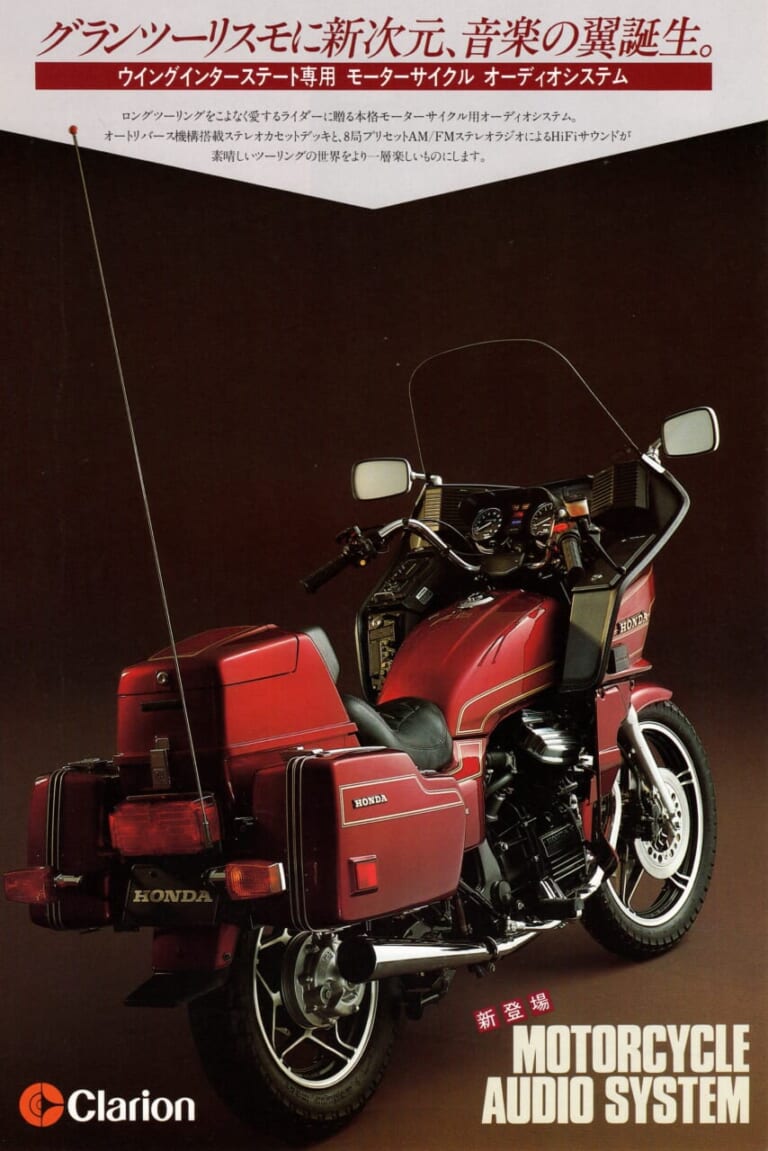

クラリオンとコラボのウイングインターステート。

これと同等にレアな存在がGL500の発展モデルとして登場しています。日本国内では79万5000円の価格で800台ほど限定販売された「ウイング・インターステート」です。

673ccの排気量を得たこのグランドツアラーは北米名「シルバーウイング・インターステート」で販売。北米でテストしたことがありますが、外観とは裏腹に素晴らしい快適性を誇りながら軽快なハンドリングだったのです。日本では大型ウインドスクリーン、リアトランク、レッグシールド、エンジンガードなどの他に音響メーカーのクラリオンとコラボしてオーディオシステムをオプション販売しました。

1981年当時、国内向けモデルで本格的なオーディオ装備が可能な車両はこのウイング・インターステートが初だったと思います。

ホンダはこのエンジンをベースに496ccのCX500ターボを1981年に輸出専用モデルとして発売し、のちに軽量化と出力アップしたCX650ターボへと進化。ウイング・インターステートと同じく排気量は675ccでした。

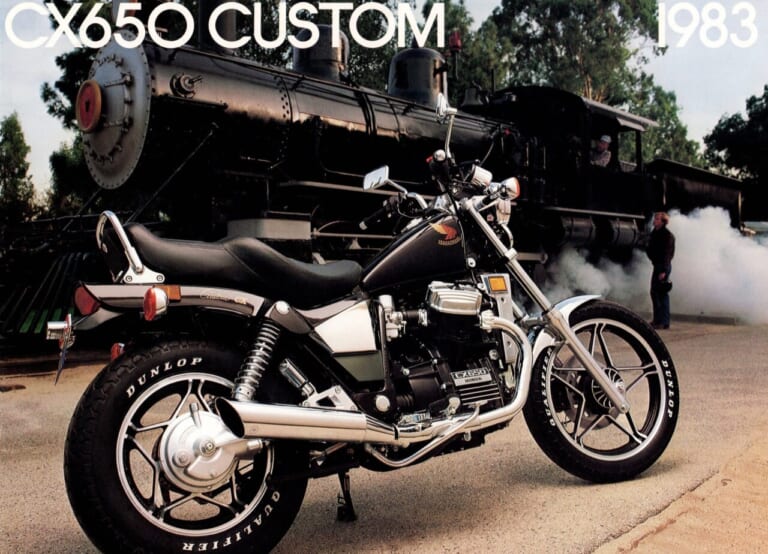

数あるGLシリーズの中で、美しい造形とフィニッシュであり、もっともワクワクしたカタログといえば国内でも400ccクラスで販売された1983年登場のCXカスタムの輸出モデルCX650カスタム。

黒い蒸気機関車を背景にしたCX650カスタムの大胆なスタイルと輝きはクルーザーの本国アメリカでも十分評価されて然るべきミドルクラスのナイスバイクだったと思います。

CX650カスタムは、数あるホンダカタログの中でも気に入ったひとつ。

エンジンをむき出しにして走るバイクの姿は自由。GL400/500はスタイルとメカニズムの両面にわたり、新しい自由を創造しました。

縦置きVツインで既成概念を取り払おうとした1970年代後期のホンダ。そのチャレンジ精神を高く評価したいと思います。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(柏秀樹の昭和~平成カタログ蔵出しコラム)

意欲的なメカニズムが地味なイメージに? 1972年に登場して一世を風靡したカワサキ初の4気筒バイク900ccのZ1。その弟分として1973年に750ccのZ2(正式名750RS)が日本市場に登場しまし[…]

国内4メーカーが公道トライアル車をラインナップ 今回は超スリム&シンプルメカの塊。日本のトライアル黎明期のヒーローとなった2台のバイクTLとTYのお話です。 トライアルは岩、砂、ぬかるみ、急斜面など自[…]

超高回転型4ストローク・マルチのパイオニアはケニー・ロバーツもお気に入り 今回ご紹介するバイクは1985年春に登場した超高回転型エンジンを持つヤマハFZ250 PHAZER(フェーザー)です。 フェー[…]

商品ではなく「こんなこと、できたらいいな」を描く 今回は見た瞬間にハートを鷲掴みにされてしまったモトクロス系のお気に入りバイクカタログをご覧になっていただきたい。 まずはアメリカホンダ製作によるモトク[…]

「世界初の量産250ccDOHC水冷4気筒エンジン」が生み出す最上の乗り味 1983年3月。デビューしたてのGS250FWに乗った印象といえば「速い!というよりすべてがスムーズ。鋭い加速感はないけど必[…]

最新の関連記事(ホンダ [HONDA] | 名車/旧車/絶版車)

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

ナナハン復権の号砲! CB750Fは、わずか4年で劇的進化 CB900Fと同時進行で開発された750F。ところが1979年早々から欧州で900F、北米で750Fが発売されたにもかかわらず、なぜか日本で[…]

人気記事ランキング(全体)

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

これまで以上に万人向き、さらに気軽な乗り味に! 10月上旬の全日本ロードレース選手権第6戦では、フル参戦しているJ-GP3クラスで3位を獲得。今季2度目の表彰台に立てたのですが、そのちょっと前に、かつ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

リカバリーウェア市場においてNo.1を宣言! 2月8~9日の日程で開催されたワークマンの2026春夏新製品発表会。現在、同社はリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」の売れ行きが絶好調であ[…]

最新の投稿記事(全体)

兄弟車の「EM1 e:」よりも約10万円安い! ホンダは、原付一種の電動二輪パーソナルコミューター「ICON e:」を発表した。発売は2026年3月23日を予定しており、バッテリーと充電器を含めて22[…]

今も勘違いが多いかも!? 「新基準原付」を詳しく解説 「新基準原付」が設けられることになった背景は 2025年4月1日から施行される新たな区分「新基準原付」が導入されるもっとも大きな理由は、新しい排ガ[…]

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

ワンメイクレース用に誕生した初のレーシングカー ディアブロSV-Rは、その名が示すとおりSVをベースとしたレーシングカー。1995年に、スイスの実業家、フィリップ・シャリオールによってディアブロのワン[…]

そもそも「吉方位」とは? 行くことで良い気を取り入れ、「パワー」を充電できるとされている方位。 自分にとって良いタイミングで良い方位に向かい良い気を取り入れることでパワーを充電でき、運気が整い各方面で[…]

- 1

- 2