ニッポンがもっとも熱かった“昭和”という時代。奇跡の復興を遂げつつある国で陣頭指揮を取っていたのは「命がけ」という言葉の意味をリアルに知る男たちだった。彼らの新たな戦いはやがて、日本を世界一の産業国へと導いていく。その熱き魂が生み出した名機たちに、いま一度触れてみよう。

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●写真:山内潤也/YM ARCHVES ●取材協力:ZEPPAN UEMATSU

シリーズ累計で約3万台を生産したW1の系譜

約9年に及んだ販売期間の中で、W1シリーズの人気が最高潮に達したのは、ペダルの配置が左:シフト/右:リヤブレーキに改められたW1SA。それに次ぐのはツインキャブレターを導入したW1Sだが、750RS/Z2の兄弟車的な位置づけで販売された最終型の650RS/W3も、3年間で4330台を販売する好セールスを記録している。

1965 650-W1:K1/K2の構成を引き継ぐ初代W1

W1S以降とは異なる初代W1の特徴は、スタミナK1/K2と同様のシングルキャブレター/モナカ合わせマフラー、表皮がプレーンなシート、ヘッドライトボディ内臓式の速度/回転計など。なお1965年の東京モーターショー出展時の車名はX650だった。

1968 650-W1スペシャル(W1S):パワーアップを実現

ツインキャブレターの導入や吸気バルブの拡大(φ36→37.5mm)によって、W1Sの最高出力は47→53psに向上。後期型では北米仕様のW2SSに準じる形で、前後フェンダー+ステーとシートが刷新された。メーターはレンズの外周にメッキリングを配置。

1971 650-W1SA:現代的なペダル配置で支持層を拡大

W1SAの最大のトピックは、BSAから引き継いだ右:シフト/左:リヤブレーキというペダルの配置を現代的な構成に改め、従来はトップニュートラル/逆チェンジだったシフトパターンを、1ダウン3アップ式に変更したこと。後期型はマフラー容量を拡大。

1973 650-RSスペシャル(W3):同時代のZシリーズと部品を共有化

シリーズ最終型となったW3は、足まわりや電装系部品をZシリーズと共有化。ただし、フロントのダブルディスクは当時のZシリーズより豪華な装備だった。VM28キャブレターはティクラーを省略。乾燥重量はW1~W1SA+16kgとなる215kg。

北米仕様“SS”&“W2”

北米仕様のW1シリーズは、日本とは異なる車名・構成で展開。SSのキャブトンマフラーはショートタイプで、気化器は、W1SS:シングル、W2SS:ツイン。スクランブラーのTTは、日本では販売されなかった。

カワサキの主力機種と並列2気筒車の変遷

海外市場に進出するなら、250→500→750ccという段階を踏むのが、1960~1970年代初頭の日本車のセオリー。当時のカワサキはこれを破ったわけだが、W1シリーズは日本での好調なセールスとはうらはらにあまり受け入れられなかった。そのため、以後はセオリーを意識した展開を行った。

なお主力機種の高性能化を推し進める一方で、1970年代中盤の同社はW1シリーズの後継となるZ750Tを開発。ただしこのモデルを最後に、カワサキ製バーチカルツインの歴史はいったん途絶えることとなった。

主力車の系譜

1966 250A1:250cc並列2気筒

北米進出モデル第2弾となったA1のコンセプトは、世界最速の250cc。最高出力は当時のクラストップとなる31ps。

1969 500-SSマッハIII:500cc並列3気筒

A1の発展型として生まれた2スト並列3気筒の500SSは、欧米の大排気量スポーツバイクを凌駕する60psを発揮。

1973 900スーパー4(Z1):500cc並列4気筒

同時代のライバル勢をイッキに突き放す、圧倒的な動力性能を獲得したカワサキ初の並列4気筒車。最高出力は82ps。

パラツイン後継

1976 Z750T

Z1シリーズで培った技術を転用して生まれた、W1シリーズの後継車。DOHCツインはW1S~W3+1psとなる54ps。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

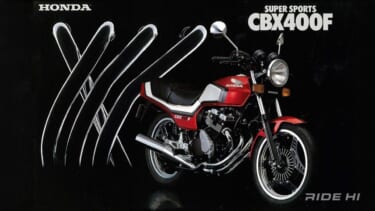

伝説のヨンフォアを凌駕するX字にクロスしたエキパイが輝く最高峰のプライド! 1981年の終わりに近い11月、ホンダはCBX400FというCBに「X」を加えた新機種をリリース、その内容はまさにありったけ[…]

1992年モデル:新世代のホンダロードスポーツ 滑らかな曲線と面で構成された、力強くボリューム感のある18Lの燃料タンク形状に、独立したサイドカバー、そして躍動感ある跳ね上がり気味のリアカウル。すっき[…]

強いオリジナリティを求めていたスズキの意欲と結びついたプロジェクト スズキが1976年からGS750で手がけた4ストローク化は、ヨシムラとタッグを組んでプロダクション・レースへ積極的に参加するなど、そ[…]

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

最新の関連記事(カワサキ [KAWASAKI])

最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

2023年モデル:400クラス唯一のクルーザーとして復活 発売は2023年4月25日。先代となるエリミネーター400から実に15年ぶりの登場で、エリミネーター/SEの2グレード展開だった。 ニンジャ4[…]

人気記事ランキング(全体)

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]

スーパースポーツの魂を宿した優美なる巨躯「CB1000F」 ホンダのプロダクトブランド「CB」の頂点として君臨する新型CB1000F。その最大の魅力は、なんといっても歴代CB750Fを彷彿とさせる流麗[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

最新の投稿記事(全体)

PANDO MOTOが目指しているもの PANDO MOTOは、バイク文化が成熟しているヨーロッパ市場で高い評価を得ている、モーターサイクル・アパレルブランド。目指しているのは「快適さ、機能性、安全性[…]

60年代から続くデューンバギーの草分け的存在 デューンバギーといえば、本家本元はブルース・F・マイヤーズが創立した「マイヤーズ・マンクス」ということに。 オープンホイールのバギーは星の数ほど生まれまし[…]

【背景】三ない運動が交通事故の要因になっていた!? 公共交通が不便な地域が多いこともあって1世帯あたり約1.5台以上のマイカーを保有し、またスバルの工場も点在することから自他ともに認める“車王国”とい[…]

スキルアップから大型デビューまで、ライダー必見のイベント目白押しだ! 那須モータースポーツランドでは、毎年数々のイベントを開催!日頃の安全運転に役立つ「ライディングスクール」や、普通自動二輪免許で大型[…]

NMAX155が装備している電子制御CVT“YECVT”とはなんぞや? エンジン回転域で吸気バルブのカムプロフィールを切り替えるVVAやアイドリングストップ、トラクションコントロールシステムなどなど。[…]

- 1

- 2