1980年代を通じて過熱し続けたレーサーレプリカブーム。このスペック至上主義の時代には、わずか1馬力の差がマシンの命運を分けることもままあった。今回はCBXの系譜を継ぎ、多数の耐久レーサーモデルに派生したホンダCBR400Fを取り上げる。※本記事はヤングマシン臨時増刊『ニッポン旧車烈伝 昭和のジャパン・ビンテージ・バイク323選』からの転載です。

●文:ヤングマシン編集部

ホンダの“R”だ! 可変バルブだ‼

1980年代に入ると、市販車400ccをベースにしたTT-F3やSS400といった敷居の低いプロダクションレースの人気が高まってきた。

ベース車として空冷直4のCBX400Fが人気を集めていた1983年、ホンダがさらにハイパフォーマンスなマシンを投入する。

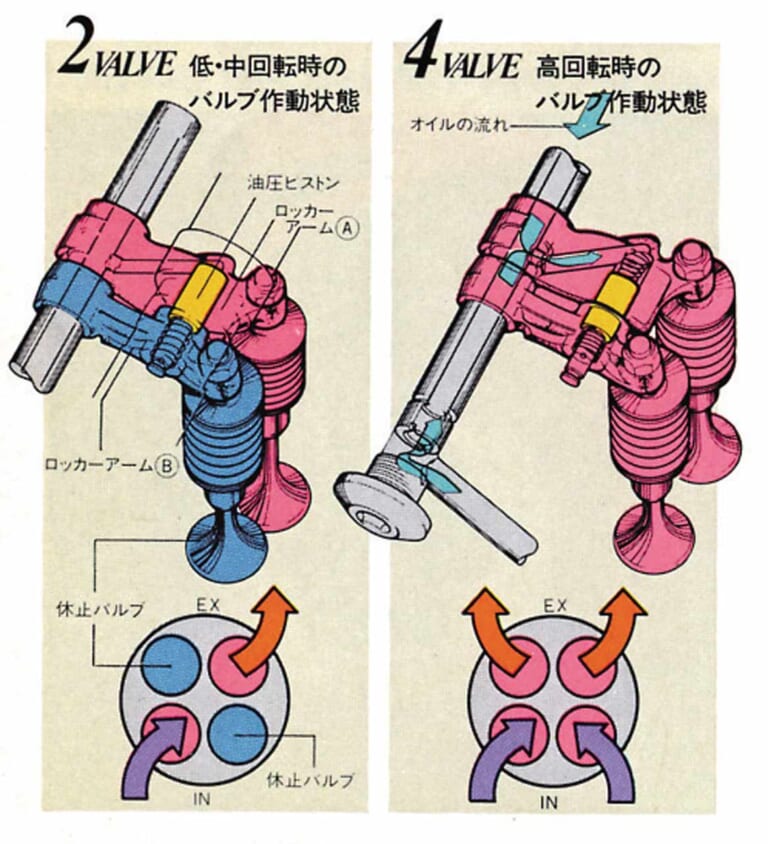

CBR400Fは、CBXベースのエンジンに、低回転では2バルブ、高回転では4バルブに変化するREV機構を採用。

そして最高出力は驚きの58ps。CBXが48ps、1982年に登場した水冷のVF400Fが53psだったことを考えれば凄まじいハイスペックである。

車体もレースを意識したもので、角パイプスチールフレームに軽量&高剛性なNSコムスターホイール、リヤには路面追従性に優れるプロリンクサスを組み合わせた。ブレーキのノーズダイブを抑制する、当時最新のTRACも装備している。

【1983 HONDA CBR400F】■空冷4スト並列4気筒 DOHC4バルブ 399cc 58ps/12300rpm 3.6kg-m/11000rpm ■176kg ■タイヤサイズF=100/90-16 R=110/90-18 ●発売当時価格:53万9000円

【高回転では4バルブ‼】8500rpm超で2→4バルブに切り替わるREV。CB400SF/SBも搭載したVTECの元祖だ。

【高回転&高出力化の先駆け】イエローの指針がレーシー。レブリミットは1万3300rpmと可能な限り高回転に設定されている。レプリカながら実用的な燃料計も装備。

レースでもVF400Fに負けじと好成績

レースでは、すでにホンダワークスはVF400Fを使用していたが、CBRも高い人気を誇り、負けじと好成績を収めた。

後に、F3レプリカや耐久マシンをイメージしたフルカウルのF3とハーフカウルのエンデュランスも追加され、400レプリカ熱をより加速させた。

その一方、スパルタンなスタイルと軽快な乗り味で、ストリートでの人気も高かった。

400Fの登場後、GSX-RやFZなど水冷のライバルが猛威を奮う。CBRは奮闘を見せるも、ついに1986年、水冷のCBR400Rにバトンタッチ。

ホンダ最後の空冷スーパースポーツ、そして最初に「CBR」の名を冠したモデルとして歴史に名を残す1台である。

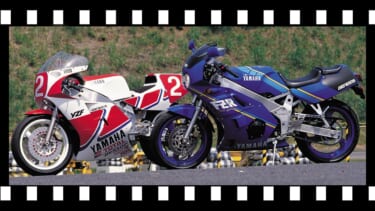

CBR400Fをベースに、フルカウル化したレーサー(右)。宮城光や太田浩一の活躍が有名。

ホンダCBR400Fの系譜

1983 ホンダCBR400F

1985 ホンダCBR400F :バネ下軽量化&REV設定変更

ホンダCBR400F 兄弟車:ああ憧れの耐久レプリカ

角1眼のノーマルに対し、耐久レーサーの定番である2眼ヘッドライトにカウルを追加したバージョンが多数登場。8耐を頂点に、250&400で競う鈴鹿4耐といった耐久レースが人気を集めた時代だった。

1984 ホンダCBR400F エンデュランス

【1984 HONDA CBR400F ENDURANCE】ノーマル登場から半年後、デュアルライトにハーフ&アンダーカウル付きが登場。エンデュランス=耐久が示す通りのイメージだ。

1985 ホンダCBR400F エンデュランス

【1985 HONDA CBR400F ENDURANCE】ホンダ初のアルミ3本キャストホイールや直管型マフラーなど、1985STDと同様に進化。車重は2kg軽量になり、アンダーカウルを廃止。

1984 ホンダCBR400 F-3

【1984 HONDA CBR400F F-3】エンデュランスにフルカウルを装備した特別仕様車。車重はSTDから7kg増で、価格は7.6万円高。1代限りのラインナップとなる。

1985 ホンダCBR400 フォーミュラ3

【1984 HONDA CBR400F FORMULA-3】1985では、エンデュランスにシングルシートを標準装備したフォーミュラ3を追加。トリコと白フレームも専用。5000台限定。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事([連載]青春名車オールスターズ)

ナナハン並みの極太リヤタイヤに見惚れた〈カワサキ GPZ400R〉 レーサーレプリカブーム真っ只中の1985年。技術の進化に伴い、各社はレースで培ったテクノロジーをフィードバックさせたモデルを多く打ち[…]

ヤマハXJ400:45馬力を快適サスペンションが支える カワサキのFXで火ぶたが切られた400cc4気筒ウォーズに、2番目に参入したのはヤマハだった。FXに遅れること約1年、1980年6月に発売された[…]

ヤマハFZR400:極太アルミフレームがレーサーの趣 ライバルがアルミフレームで先鋭化する中、ついにヤマハもFZの発展進化形をリリースする。 1986年5月に発売されたFZRは、前年に発売されたFZ7[…]

スズキ バンディット400:GSX-Rのエンジン流用ネイキッド 59psというクラス最強のパワーを持ち、1984年に華々しく登場したGSX-R。 レーシーに設定されたこのマシンの心臓部の実用域を強化し[…]

ヤマハFZ400R:ワークスマシンと同時開発 市販レーサーと同時開発したNS250Rがリリースされた1984年5月。 400クラスにも同様の手法で開発されたマシンが、ヤマハから世に放たれた。 FZ40[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

ナナハン復権の号砲! CB750Fは、わずか4年で劇的進化 CB900Fと同時進行で開発された750F。ところが1979年早々から欧州で900F、北米で750Fが発売されたにもかかわらず、なぜか日本で[…]

前後に長くなる90°Vツインを縮める手法の数々! スズキは日本メーカーで、Vツインスポーツに最もチャレンジした実績の持ち主。 1997年にTL1000Sに端を発したその製品群は、最も成功を収めたSV6[…]

人気記事ランキング(全体)

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

最新の投稿記事(全体)

「なんとなく」の翻訳が招く、誤発注の恐怖からの解放 ガレージでの作業中でも、必要な情報へ瞬時にアクセス パーツ探しは、PCの前だけで行うものではない。ガレージで実車を確認しながら、スマホ片手に検索する[…]

爆誕! JDミゼット号250アスリート 「ジャパンドラッグ JDミゼット号250 アスリート(以下、JDミゼット号250)」とは、APトライク250をベースに株式会社ジャパンドラッグ(埼玉・川越)が仕[…]

FANTICが本気で “オンロード” を始めた! FANTICは、どちらかというとオフロードやスクランブラーのイメージが強いメーカー。しかし最近はMoto2に参戦するなど、ロードにもかなり力を入れてい[…]

■ 獲物は「シートレールとの平行美」。後付け感ゼロの衝撃! まず目を引くのが、そのレイアウトだ。マットな質感を湛えるブラック仕上げの2本出しサイレンサーは、あえてシートレールと平行に配置。 「後から付[…]

2026年度版のトピックスは5つ! 大人気企画「RIDERʼS REPORT」 2026年度版もアプリ「Route!」利用コードを同梱 今年度も紙書籍版には12か月間使えるクーポンコードの同梱を継続実[…]

- 1

- 2