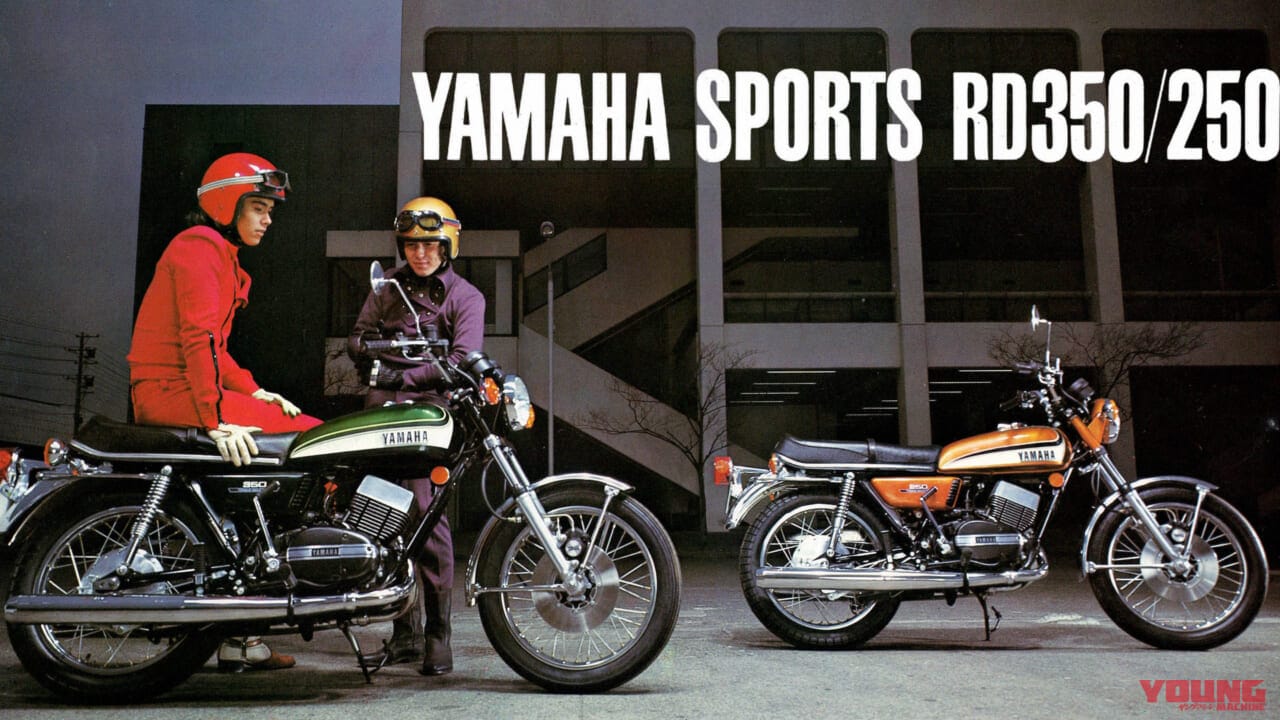

ライディングスクール講師、モータージャーナリストとして業界に貢献してきた柏秀樹さん、実は無数の蔵書を持つカタログマニアというもう一つの顔を持っています。昭和~平成と熱き時代のカタログを眺ていると、ついつい時間が過ぎ去っていき……。そんな“あの時代”を共有する連載です。第16回は、1970年代にのちのRZ250/RZ350へと連なっていった空冷2ストローク2気筒、D-X250とRX350です。

●文/カタログ画像提供:柏秀樹 ●外部リンク:柏秀樹ライディングスクール(KRS)

カワサキ500SSマッハⅢに並ぶほどの動力性能

「ナナハンキラー」なる言葉を耳にしたことがありますか?

若い世代では「なんだそれ?」となるかもしれません。

1980年登場のヤマハRZ250/RZ350は発売前から納車半年待ちになるなど、1980年代前期のベストセラーモデルとして君臨し、2ストロークスポーツの名車として今なおファンから熱く支持されています。高性能ゆえにRZ250は400キラー、RZ350はナナハンキラーとして名を馳せていました。

実はその10年前の1970年にデビューしたD-X250とRX350こそがRZ250/RZ350のルーツであり、ナナハンキラーの出発点と言えます。

馬力など動力性能だけ見れば当時のライバルと互角なのになぜD-XとRXなのか。

1970年当時の時代性をカタログで検証しながら、今回は「ナナハンキラー」の原点についてのお話です。

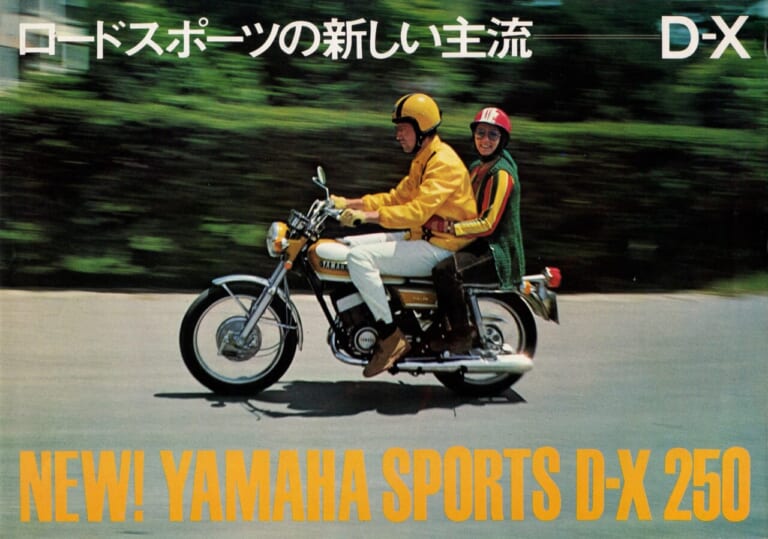

まずはD-X250にタンデムしているカタログ表紙をご覧ください。身長190cm以上かと思われる大柄過ぎる男子モデルは燃料タンクをニーグリップしようにも膝がタンク上面より上。しかもタンデムで「リアサスがボトム?」かなと思うほど極端な尻下がり走行状態です。今の時代なら不適切!と開発技術者や販売営業サイドで却下されるカタログシーンかもしれません。

D-X250[1970]

ともあれ1970年当時はこんな走行状態でもOK。ヤマハ車に限らず「楽しさ!」「おおらか!」「笑顔!」がカタログに溢れていました。

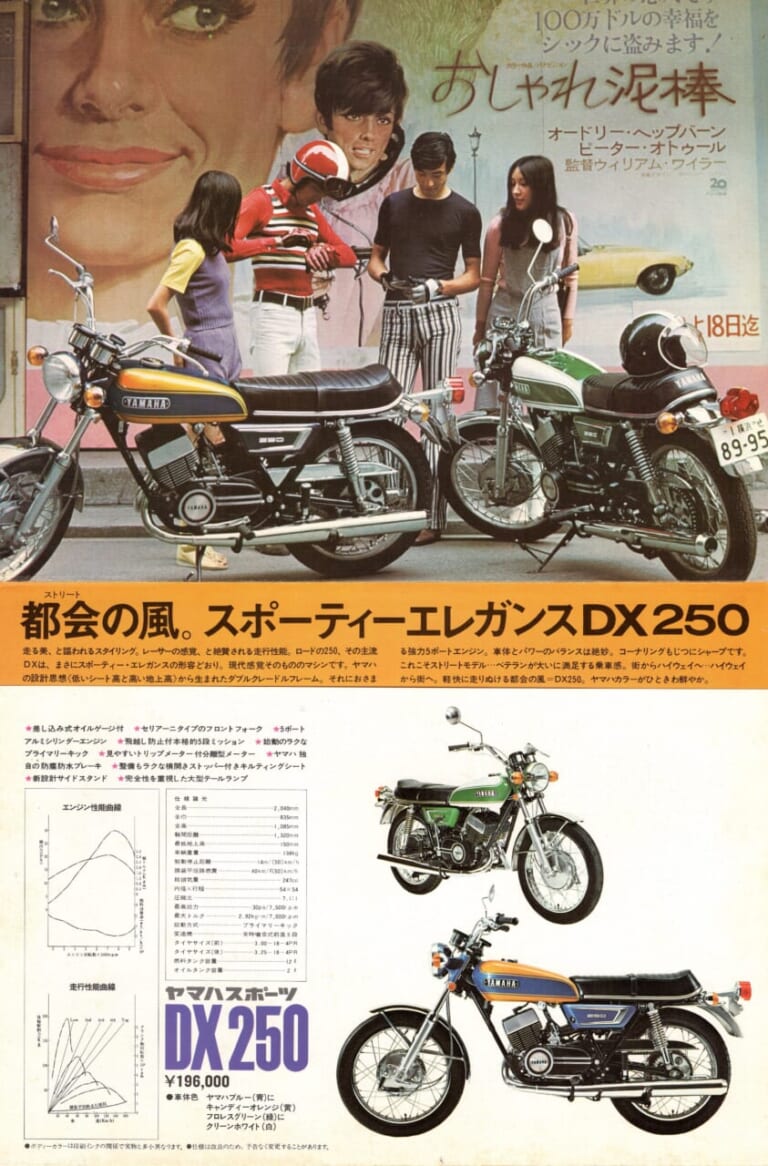

D-X250のカタログ表紙をめくると横向きのD-X250が登場します。かつての英国車の大半にみられたティアドロップ型燃料タンク下部とシート下部のラインを一直線で結ぶ伝統的なデザイン手法とテカテカにバフ掛けしたクランクケースカバーなどに対して、D-Xはティアドロップ型を強調せず「スリム」さ前面に打ち出した形状です。

D-X250[1970]

角ばったエンジンのシリンダーフィン、斬新と呼ぶに相応しいクランクケースカバーに黒とシルバー色を組み合わせとして、どのバイクにも似ていない独自のスタイルでデビューしました。

ヤマハ初の4ストローク車650・XS-1にも見られるようにティアドロップ型燃料タンクを主軸とする欧米の市場ニーズに合わせるマーケット追従の作り込みに対して、同じ1970年にデビューしたD-Xはマーケットをリードしようという意気込みと解釈できます。

D-Xの走りは一般的なマイペース走行もこなしながら、非常に刺激的で4000回転以上をキープしたままクラッチミートして、何度も何度も鋭いシグナル発進をしたくなるほど発進加速の楽しさに溢れていました。

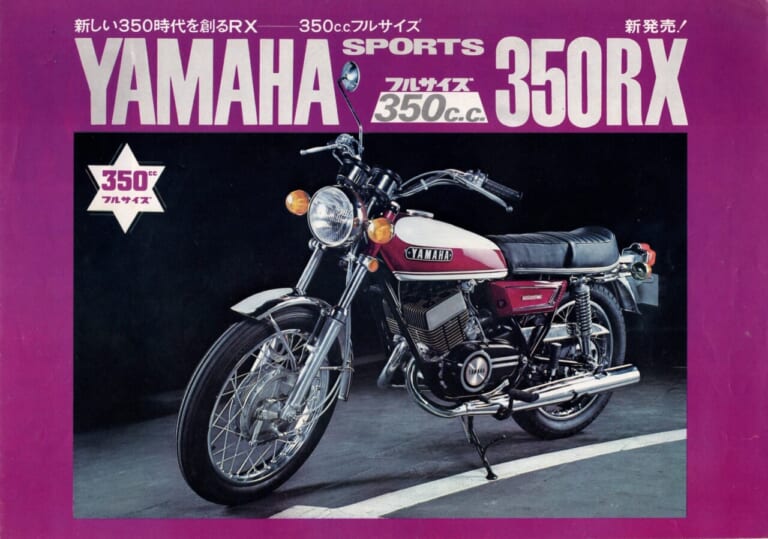

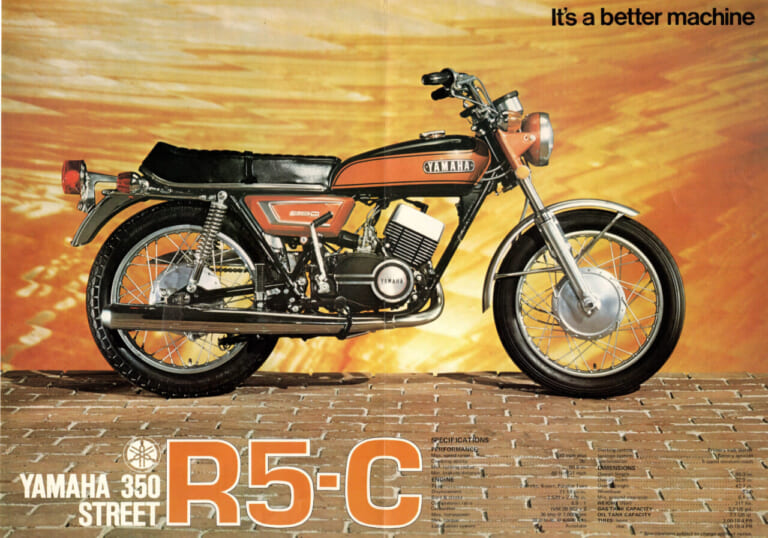

さらに驚くのはD-X250よりも5か月早く1970年4月にデビューしていた350RXでした。メタリックパープルという非常に個性的な車体カラーのRXは、車体とエンジンの基本構成はD-X250は同じながらD-Xをさらに過激にした発進加速力でした。

D-Xのボア・ストローク54×54mmはスズキもホンダも好んで採用したスクエア型のまさに定番。その定番のボアを10mm拡大して64×54mmとしたのが兄貴分の350RXでした。

大幅に出力・トルクアップしたRXのダッシュ力は、にわかに信じてもらえないかもしれないですがカワサキ500SSマッハⅢに勝るとも劣らない凄まじいものだったのです。

350RX[1970]

マッハⅢのフル加速は3速でも前輪がフワリと浮いて、直線でも蛇行しやすいためゼロヨン13秒以下の走りは至難の業だったのですが、350RXなら誰でもカタログ値13.8秒が出せるのではないか、と思うほど扱いやすいエンジン&車体特性だったのです。

しかも軽量な車体によってどんな深いバンク状態でも車体がブレることなく意のままにカーブを曲がってくれました。マッハⅢよりRXの方が場所や乗り手を選ばずに速かったと言えるわけです。

それもそのはずD-XもRXも速い理由はヤマハの市販レーサーTD250、TR350直系のレプリカだったからです。高張力鋼を使ったダブルクレードルフレームの形状もTD、TRにそっくり。どんなペースでもよれない車体と前後サスによってエンジンパワーをいかんなく発揮できる作りになっていました。

D-XとRXはツイスティ・ロード最速のマシンとして2ストロークファンにアピールし、ナナハンキラーRZ250・350のまさにルーツといえる熱い存在だったのです。

D-XからDXへ、そしてレーサー並みの装備を謳った『PRO』

1970年9月になると350RXはRX350に名称を変更。トレールバイクの250はDT-1、360はRT-1であったように当時のヤマハは250ccクラスはD、350ccクラスはRの文字を採用していました。

1971年のカタログではDとXの間にあるハイフン「-」が省略されてD-X250からDX250と表記が変わっています。

RX350[1970後期]

DX250[1971]

1970年の世界GPシリーズ、マン島TTレースでは125ccクラスでヤマハAS3レーサー、250ccクラスでTD2市販レーサー、350ccクラスでTR2市販レーサーが優勝するなど、当時の市販レーサー最強の作り込みノウハウに直結する作りがRX、DXのカタログでアピールされていました。

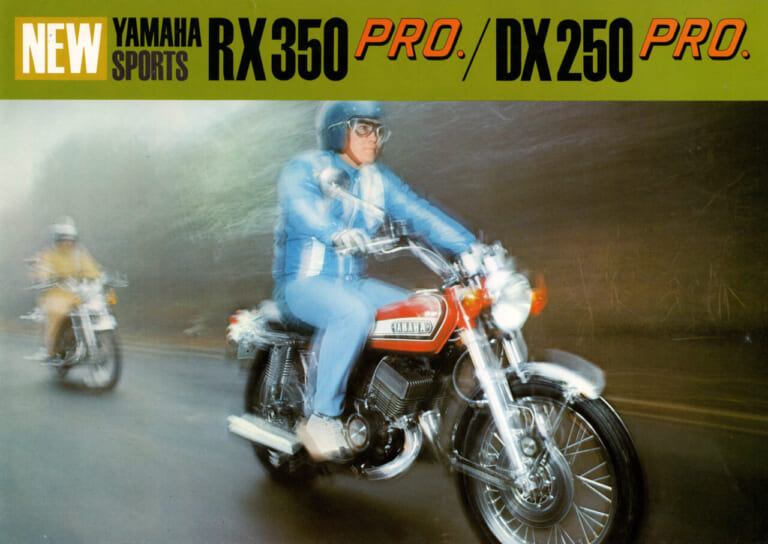

RXとDXはポテンシャルをさらにアップ。それが1972年のRX350PROとDX250PROでした。カタログの正確な表記では「PRO.」。Oの文字の下に「.」がついています。カタログには「プロはレーサーにいちばんちかいロードスポーツ」と書き込まれ、前輪ディスクブレーキ導入がアピールポイントでした。

RX350 PRO / DX250 PRO[1972]

RX350 PRO / DX250 PRO[1972]

当時のベストセラー車ホンダCB250、350、450のディスクブレーキ付は「セニア」と呼び、ドラムブレーキのスズキGT380は「GT380ディスク」というわかりやすい名称変更でした。

リヤショックは不等ピッチスプリング型を新採用。カラーリングを変更し、価格は+9000円(250は+1万6000円)アップしたのですが、ディスクブレーキ導入によって走りは激変しました。

RX、DXは同クラスのライバル他車と比較してエンジン馬力が突出しているわけではないのですが、他社の油圧式前輪ディスクブレーキよりも明らかに効きがシャープかつリニアでした。他社にはない対向ピストン型キャリパーを採用したのです。

意のままに減速できることはそのまま高いスポーツ性となります。ナナハンキラーとしての資質を一気に高めたのは、まさにこの時でした。

PROになったRXはカタログ上の乾燥重量141kgのまま。DXも138kgのままでした。厳密にはドラム式ブレーキと前輪ディスク式ブレーキでは重量差があるはず。キャリパー装着のためフロントフォークアルミアウターチューブの変更とフェンダーステー形状変更、速度警告灯新装備などのため重量値は変わるはずですが、それは重量測定誤差許容範囲内の運輸省届け値だったと解釈できます。ちなみにGT380の前輪ブレーキのドラム式とディスク式もカタログ重量は同じです。

1972年度のカタログではRXが最高速度170km/h以上、ゼロヨン13.8秒、DXは150~160km/h ゼロヨン14.8秒とカタログに明記されていました。

アルミシリンダーを採用し、ついにRD350/RD250が登場

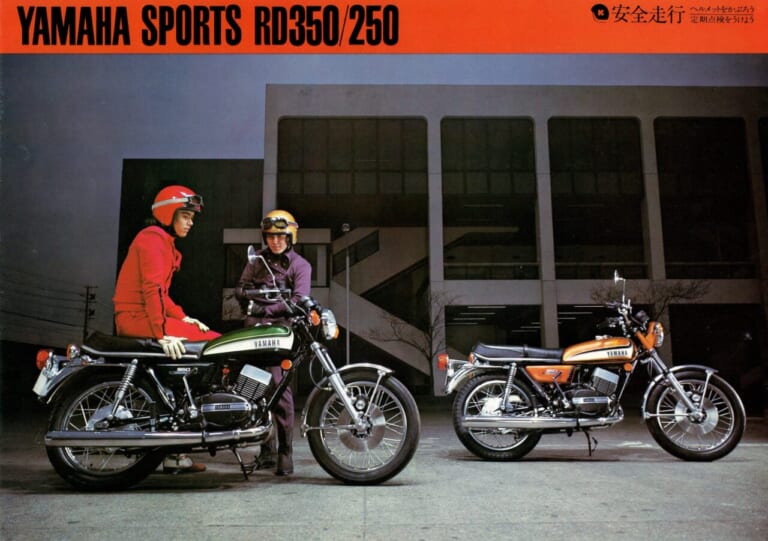

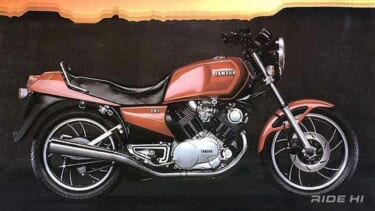

1973年にRX350とDX250は車名をRD350とRD250へ(RDの名前は水冷式になった後も輸出車名として継続)。RDシリーズは細部にわたる大幅な仕様変更を行いました。

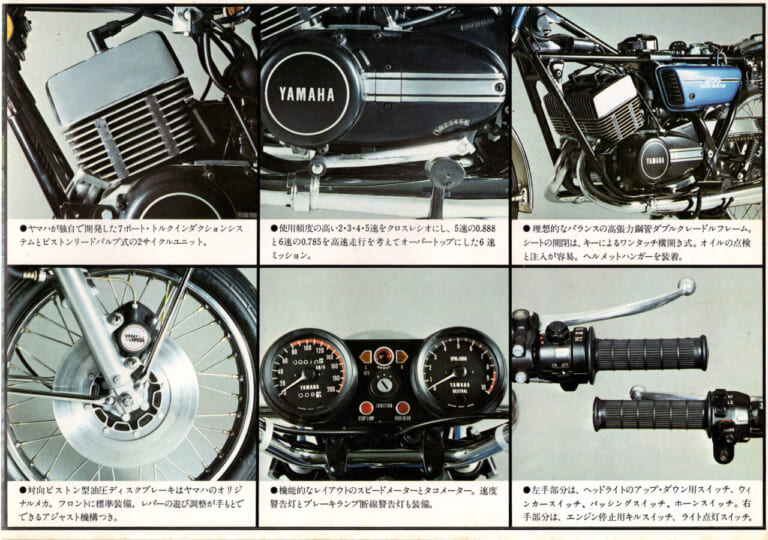

エンジンは7ポートピストンバルブとリードバルブ併用で中速回転域のドライバビリティをアップ。アルミシリンダー採用に伴って冷却効果の高いキーストンタイプのピストンリングを採用。特にトップリングにはレーサーTR・TDと同じL型キーストンとすることで圧縮効果を高めています。RD350の出力は36馬力から39馬力へ。ダッシュ力がさらに磨かれつつ、低中速域の扱いやすさもアップしていました。

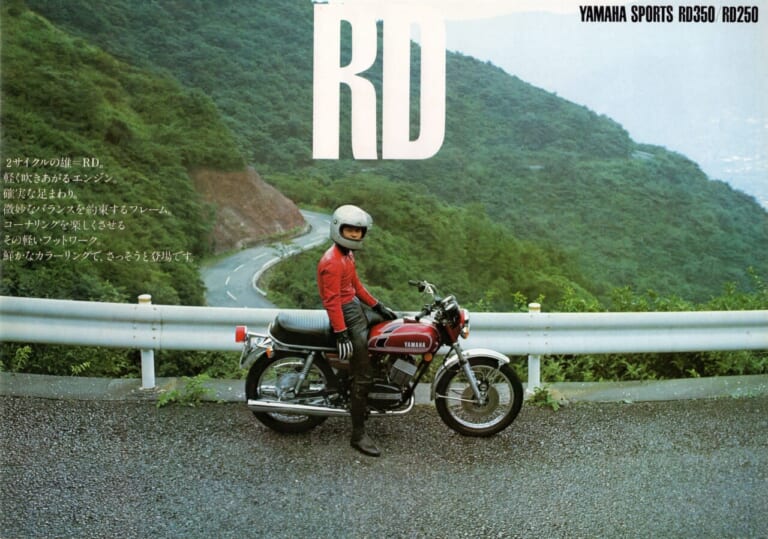

RD350/RD250[1973]

クランクケースカバーも形状変更。トランスミッションは5速から6速化。2-3-4-5をクローズドタイプとして6速は高速巡行性を狙うオーバートップのギヤ設定。

350も250も燃料タンク形状を変更しつつ350は従来の12Lから16Lへ大型化。(輸出用350は12Lのまま)はタンクキャップはキー付へ。ウインカーを8Wから27Wへ。テールランプ形状は径の大きな丸型へ。パッシングライト装備、ブレーキランプ断線警告灯も新装備。

RD350/RD250[1973]

メーター形状変更やサイドとリアのリフレクター拡大など機能充実をしましたが、1973年はオイルショックに見舞われて12月に価格を改定。RD350は2万円アップの25万円へ。RD250は21万7000円から23万7000円となりました。

フットレスト形状見直しでバンク角は左右とも47度を強調。ちなみに乾燥重量は350が143kg、250は140kgに。

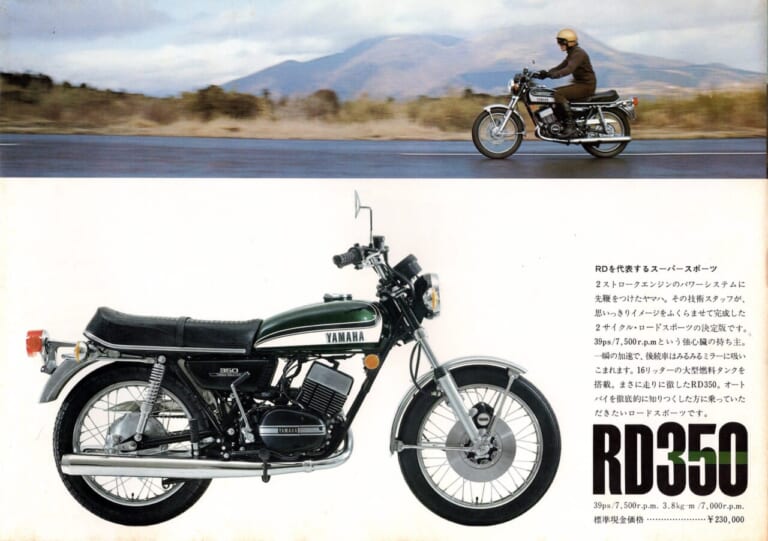

1974年11月にはタンクグラフィック変更を主体に放熱性アップのためのロングリーチプラグ、シリンダーヘッドフィン1枚減、マフラー長を40mm延長、シリンダーヘッドの防振ゴムなど騒音ダウンと快適性向上、エンジンの耐久性向上、自動引き込み装置付きサイドスタンドやシート形状変更、タンデムステップ取り付け角度変更など多岐にわたる改良となりました。

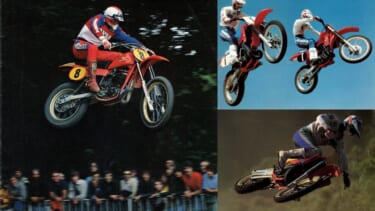

RD350[1974]

RD350[1974]

RD350も各部を変更して価格はいずれも2万円アップ。

そしてRD350は終焉の時を迎えます。ナナハンクラスを主とする交通事故増大によって中型2輪免許が新設され、これに合わせて各社の350ccクラスは400ccの上限いっぱいまで排気量を拡大。RD350はRD400となったのです。

オイルショック以降に高騰した燃料価格や排気ガス規制強化など環境への意識変化も手伝って、CB750フォアを筆頭にホンダが先鞭をつけた4ストローク2気筒および4気筒スポーツモデルへのニーズが世界的に高まる中、1970年代後期は2ストロークスポーツモデルの人気は下降線を描いていました。まさに2ストロークモデル、冬の時代を迎えていたのです。

しかし、それでもカミソリのようにシャープなダッシュ力と軽快なコーナリング性能は、2ストロークモデルでしか味わえない特別な世界として一部の熱烈ファンに強く支持され続けました。

スズキが250cc専用モデルRG250の投入で2ストロークスポーツ巻き返しの狼煙を上げ、1980年代に入ると2ストロークモデル絶滅の危機を救った新世代といえる水冷2ストロークエンジンのRZ250、350が登場して、新世代2ストロークワールドが創世されたのです。

これは、空冷2ストロークRDシリーズへのあくなき探究心と誇りがヤマハエンジニアのハートに熱く宿っていたからこそ。

1980年代後期の2ストローク250ccレプリカ群の速さを見れば、約10年前のRDシリーズはけっして速くないのは事実ですが、2ストロークエンジンならではの音と振動、軽快なレスポンスは濃厚です。

エンジンの外観を含めて、「見て、触って、磨いて、走って、聞いて楽しむ」という意味では他にはない1970年代がぎっしり詰まっている特別な世界がRDシリーズにはあります。

現在使える「ナナハンキラー」は、もはや速さではなく、大きくてハイパワーなバイクに勝るとも劣らぬ「人を魅了する存在感がある」と私は解釈しています。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(柏秀樹の昭和~平成カタログ蔵出しコラム)

意欲的なメカニズムが地味なイメージに? 1972年に登場して一世を風靡したカワサキ初の4気筒バイク900ccのZ1。その弟分として1973年に750ccのZ2(正式名750RS)が日本市場に登場しまし[…]

国内4メーカーが公道トライアル車をラインナップ 今回は超スリム&シンプルメカの塊。日本のトライアル黎明期のヒーローとなった2台のバイクTLとTYのお話です。 トライアルは岩、砂、ぬかるみ、急斜面など自[…]

超高回転型4ストローク・マルチのパイオニアはケニー・ロバーツもお気に入り 今回ご紹介するバイクは1985年春に登場した超高回転型エンジンを持つヤマハFZ250 PHAZER(フェーザー)です。 フェー[…]

商品ではなく「こんなこと、できたらいいな」を描く 今回は見た瞬間にハートを鷲掴みにされてしまったモトクロス系のお気に入りバイクカタログをご覧になっていただきたい。 まずはアメリカホンダ製作によるモトク[…]

「世界初の量産250ccDOHC水冷4気筒エンジン」が生み出す最上の乗り味 1983年3月。デビューしたてのGS250FWに乗った印象といえば「速い!というよりすべてがスムーズ。鋭い加速感はないけど必[…]

最新の関連記事(ヤマハ [YAMAHA] | 名車/旧車/絶版車)

フラッグシップの最速争いに対抗しながらスーパースポーツの牙城を崩さないハンドリング重視を貫く! 1985年に水冷DOHC5バルブのFZ750をリリース、パフォーマンスでトップクラスへ踊りでたヤマハは、[…]

エジプトのファラオラリーでテネレが切り開いた砂漠走破を2スト250レプリカエンジンが成し遂げた! 1987年の東京モーターショーに、ヤマハはファンの意表をつくモデルを発表した。直前にエジプトの砂漠を4[…]

RZ250の完成度を高めずにいられないライダー揃いの開発陣! ’80年代の2スト人気に火をつけたRZ250。排気ガス規制などで2ストロードスポーツが終焉を迎えたといわれていた空気を、水冷化をはじめすべ[…]

ヤマハで初の75°Vツインをヨーロピアンスポーツでも展開! 1980年秋、ヤマハはIFMA(ケルンショー)で初めて750ccのVツインをお披露目した。 大型バイクはDOHC4気筒であることが条件のよう[…]

ヤマハ セロー250試乗レビュー この記事では、ヤマハの”二輪二足”をキーワードに誕生したマウンテントレールの元祖、セロー250の2020年モデルについて紹介するぞ。35年の歴史に幕を下ろした、最終モ[…]

人気記事ランキング(全体)

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

最新の投稿記事(全体)

イタリアの職人集団が生み出すライダーのためのフットギア Stylmartin(スティルマーティン)の名を良く知るのはベテランライダーであろう。というのも1980年代の世界グランプリを沸かせたライダーた[…]

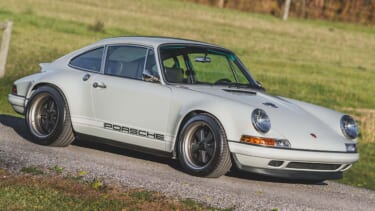

ポルシェ草創期に使われたボディカラーで再構築 1990年モデルのカレラ2(964)をベースにレストモッドされた「ノヴァート・コミッション」もまた、911の持つカッコよさをシンガーの世界観でもって再構築[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

軽視されがちな重要パーツ「ガソリンホース」はキジマ製品が安心 バイクにとって極めて重要にもかかわらず、軽視されることが多いのがガソリンホースやフィルターだ。経年劣化でカチカチのホースに触れても「今度で[…]

プロの手でまとめられたバイク関連情報を連日お手元に!! 『ForR』のコンセプトは、読んで字のごとく「ライダーのため」のメディアであること。扱っているのは、バイク関連の最新ニュース、ニューモデルやバイ[…]

- 1

- 2