あまりに速くて怖かった。日本GP予選で最高峰500ccマシンに匹敵するタイムを出した原田。完全に集中し切っての1周は、自ら恐怖を感じるほどの速さだった。圧倒的優位なマシンを駆るマックス・ビアッジに、どこまで食い下がれるか──。’95年、原田はレースキャリア最高の走りでビアッジに立ち向かった。

文――高橋剛 Go Takahashi 写真――竹内秀信 Hidenobu Takeuchi/YOUNGMACHINE archives (本稿はビッグマシン2016年9月号に掲載された記事を再編集したものです)

↓↓[前編]はこちらから↓↓

'93年、世界グランプリデビューイヤーにチャンピオンを獲得した原田哲也。その前に立ちはだかったのは、イタリア人のマックス・ビアッジだった。圧倒的優位なマシンを駆るビアッジに、どこまで食い下がれるか──[…]

排気量が倍のマシンより速いタイムで走った

’95年開幕戦は、オーストラリア・イースタンクリークで開催された。原田は「優勝はぶっちぎりでビアッジ、岡田(忠之)さんが2位、僕は3位なら上出来」と予想していたが、始まってみればビアッジが不調。原田はホンダNSR250を駆るラルフ・ウォルドマンからコンマ1秒遅れ、ビアッジをコンマ1秒抑えての2位だった。

「ビアッジの前でチェッカーを受けることができたけど、『してやったり』というよりは、正直、ホッとしていた。いいスタートが切れた、これで波に乗れるかなって」

しかし、やはりそう簡単ではなかった。第2戦マレーシア・シャーアラムでは、最高速がアプリリアより10km/h、ホンダより8km/h遅く、TZ-Mのエンジンの非力さがあからさまに露呈した。

予選、決勝2位という結果は、原田の頑張りでしかなかった。

「『エンジンが遅い、遅い』と言い続けても改善されないんだから、あとはもう、自分でどうにかするしかない。僕はプロのレーシングライダーとして、結果を残さないといけないからね」

ライダーにとって、エンジンパワーは喉から手が出るほど欲しいものだ。パワーがあれば、ギリギリのコーナリングに懸けなくてもいい。ストレートでライバルを出し抜く余裕が持てるからだ。

しかし、原田は逆だった。ストレートでライバルに置いていかれるほどパワーがないマシンでは、できるだけコーナリングスピードを上げることしか勝機はなかった。

この年、ビアッジと原田の戦いぶりは「ストレートのビアッジ、コーナーの原田」と称されれたが、それは決して原田が望んでのことではなかった。

ギリギリの走りを続けること。そのひずみは高いリスクとなって、原田のまわりに積み重なっていった。

第3戦日本・鈴鹿。原田はビアッジよりコンマ2秒速い2分10秒075というタイムで、ポールポジションを獲得した。

当時の最高峰、500ccマシンの予選タイムと比較しても上位につけるほど、驚異的な速さだった。

「あんまり速く走るなよ。立場がなくなっちゃうよ」「ホント、勘弁してくれ」。500ccクラスを戦うライダーたちは、250ccとは思えない原田のタイムに呆れつつ称賛した。

原田は、この時の周回をよく覚えている。

「1度ミスして、ハイサイドを起こしかけてるんだ。あのミスがなかったら、確実に9秒台に入ってたと思う」

そして、こうも言った。

「すべての操作を究極までていねいに行ってるから、集中力が1周しか保たない。予選タイムのペースで決勝も走ればいいじゃないか、と言われることもあったけど、無理。あの集中力は、とてもじゃないけど続けられない。だいたい、スピードがものすごいから、怖いんだよ」

圧倒的不利でも、「何とかならないか」そればかり考えていた

操作が極度にていねいになるのは、ほんのわずかでも粗さがあれば即転倒につながるほど、ギリギリの走りをしているからだ。しかも「ていねい」という言葉の印象とは裏腹に、操作は瞬時に行われている。レーシングスピードに慣れ切っているはずの原田でさえ恐怖すら感じる領域で、2分10秒もの間――。

だが、それほど頑張ったにも関わらずビアッジにコンマ2秒しか差を付けられなかったことに、原田は落胆していた。

「まわりには『すごい、すごい』と言われたけど、僕としては不本意だった。『これはやばい。まともに行けば、やっぱり決勝は負けちゃうのかな』と思ってたよ」

決勝は雨に掻き回され、原田4位、ビアッジ9位だった。ビアッジの前でチェッカーを受けたが、原田は漆黒の影の中にいた。

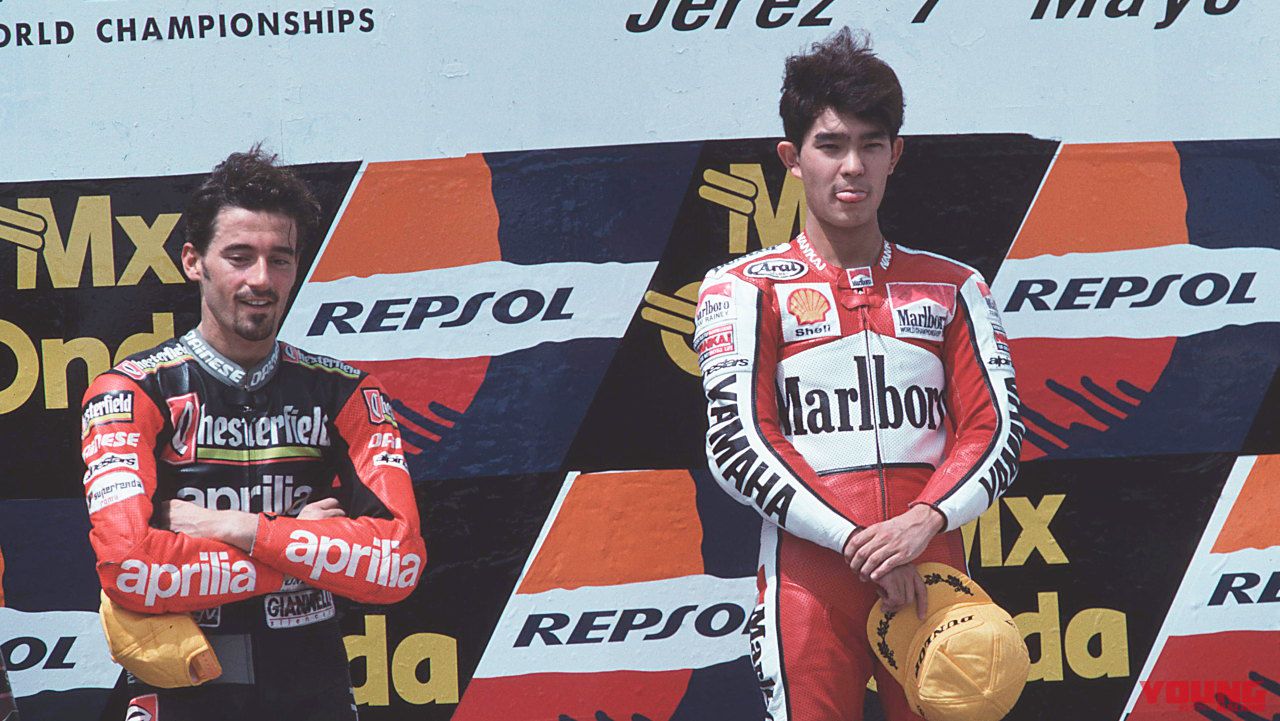

第4戦スペイン・ヘレスは、原田とヤマハが得意とするハンドリングサーキットだ。予選ポールポジション、決勝優勝。この年、唯一の勝利となったレースは、しかし、さほど原田の印象に残っていない。

「そりゃあ勝つとうれしいし、『レイニー監督を表彰台に上げることができたな』『ひとつ責任は果たせたかな』とは思ったんじゃないかな。でも……」

原田の目標は、1勝を挙げることではなく、チャンピオンを獲ることだった。事前テスト、そしてここまでの4戦で、チャンピオン獲得にはほとんど絶望的なマシン差があることが分かっていた。

届くことのない目標。決して叶わぬ思い。それでも原田は、モチベーションをまったく失っていなかった。

「諦めたらそこで終わりだからね」と原田は言った。「そう簡単には終われない」

圧倒的優位に立つビアッジに対して、圧倒的不利な原田は、「何とかならないかな」と、そればかり考えていた。

「少しでも苦しめてやる。少しでもタイトル獲得を先延ばしにしてやる。絶対ラクにはタイトルを獲らせない」

第5戦ドイツ・ニュルブルクリンク、第6戦イタリア・ムジェロは、いずれもビアッジが優勝し、原田は2位だった。

ムジェロでは、残り10周でタイヤのグリップが尽きた。残り5周でフロントタイヤが大きく滑り、転倒しかけた。翌周に同じ場所を通過した時、自分が残したブラックマークがくっきりと見えた。

「ビアッジはコーナーがすごく遅くて、でもストレートがとにかく速い。途中で後ろを振り返ってさ。『あ、完全に遊ばれてるな』と」

やれるだけのことはやる。

どうにかしてやる。

原田の内部は燃えたぎっていた。

1994年:負傷に泣いた原田、初タイトルのビアッジ

原田が満を持して臨んだGP2シーズン目の挑戦。しかし開幕戦オーストラリアでいきなり転倒し手首を骨折。第2戦も欠場し、リズムを崩してしまう。第3戦日本GPで復帰するが、完調を取り戻すには至らず、シーズンを通して苦戦。結局ランキング7位だった。一方のビアッジは5勝を含め14戦中10回表彰台に立ち、チャンピオンを獲得した。

1995年:不利を承知で戦い抜いた原田

ビアッジ、優勝8回。原田、2位8回。両者とも1歩も譲らなかったこのシーズンは、ビアッジの2連覇という形で幕を閉じた。しかし最強の名を欲しいままにしたビアッジ+RSV250を相手取り、弱点を弱点とも感じさせなかった原田の力走は世界から注目と喝采を集め、後のアプリリア・ファクトリー移籍に向けての大きなステップとなった。

1996年:空回りしたYZR250の開発

アプリリアの独走を止め、何とかその牙城を崩そうと前年から開発が進められていたヤマハ。それまでのTZ-MからYZRとファクトリーレーサーにふさわしい名称に変更したが、マシンの熟成不足もあって不発。原田とヤマハはシーズン途中で契約解消することとなった。一方のビアッジは他を寄せつけない15戦中9勝を挙げ、3連覇を成し遂げた。

1997年:同年の移籍で明暗を分けた両者

前年途中でヤマハを離脱した原田に、以前からアプローチしていたアプリリアが猛アタック。原田は日本人として初めて海外ファクトリーチームと契約をかわした。アプリリアは原田の代わりにビアッジを放出。ビアッジは辛うじてホンダに移籍した。乗り慣れない車体に戸惑う原田は3勝でランキング3位、ビアッジは5勝でチャンピオンと、明暗を分けた。

↓↓[後編]に続きます↓↓

無理をするしかなかった。タイヤを滑らせるギリギリの走りは、常にリスクと引き換えだった。「そんなの誰でも同じだ」。原田はひたむきにスロットルを開け続けた。圧倒的優位なマシンを駆るマックス・ビアッジに、ど[…]