●文:モーサイ編集部(古井頼太)

35年続いたホンダ VT系エンジンの原点

リアルタイムを知る人にとっては、ホンダ VT250Fが「打倒2スト」(その実態はヤマハRZ250)を目指したスーパースポーツモデルだったのは改めて言うまでもないだろう。

一方、VT250Fのエンジンは、ゼルビス(ツーリングモデル)/Vツインマグナ(アメリカン)/VTR(ネイキッド)とさまざまなモデルに活用され、近年では“扱いやすく壊れない”というイメージで語られることが多い。

しかし、VT250F用に新開発された水冷90度V型2気筒は、V型4気筒の世界GPマシン・NR500のコンセプトを継承した、超高回転高出力型のとんでもないエンジンだったのだ(ちなみに市販量産車として、250cc水冷90度V型エンジンはこれが世界初)。

いかにそのエンジンが当時のライダーに衝撃を与えたのか? 以下『別冊モーターサイクリスト1982年7月号』のレポートを紹介しよう。

誰もが使える高回転エンジン「1万4000近くまで回るも、振動はない」

試乗したライダーの声からもわかるように、とにかくよく回り、パワーの出ているエンジンである。たしかに、DOHC4バルブという高回転高出力化のためのひとつの常識はもちろんのこと、水冷システムや1次振動を解消する90度V型のシリンダーレイアウトなど、高性能化のためのコンポーネンツをすべて網羅したエンジンといってもいい。

そして、その内部のレイアウトは、カットイラストでもわかるようにVF750のそれに酷似している。4気筒と2気筒、シャフトとチェーンの違いこそあれ、基本的にはまったく同じ内容をもつ高性能エンジンだ。

VF750の際も述べたように、水冷90度V型エンジンは、高出力化はもちろん、低振動化/コンパクト化を目指した新しいスーパースポーツ用エンジンであり、これは排気量が変わっても同じコンセプトを貫ける、新時代の高性能エンジンのひとつのカタチということになる。

それでは内部を覗いてみよう。前後シリンダーの挟み角は90度、各気筒吸排気2本ずつのカムシャフトを駆動するDOHC、そして吸排気2本ずつの4バルブ、またロッカーアームを介したバルブ作動、オートカムチェーンテンショナーと、VFのそれを踏襲している。バルブクリアランスの調整をヘッド横のアジャストスクリューで行なっているのもVFと同じで、しいて挙げるなら、カムチェーンがVFのサイレントチェーンから、コンベンショナルなローラーチェーンになっているぐらいだろうか。

そのボアストロークは60×44mmのショートストロークで、スズキGSX250/ホンダCB250Dなどの62×41.2mmに次ぐオーバースクエア。最高出力発生回転数の11000rpmでは16.1m/秒のピストンスピードとなり、ほぼ20m/秒が限界とされる4サイクルエンジンの例に当てはめれば、まだまだ余力を残している。

レッドゾーンは12500rpmで、この時はまだ18.3m/秒、試乗レポートにある14000rpmでさえ20.5m秒というピストンスピードであり、このあたりでやっと限界を迎えようかという高回転型である。ちなみに、往年のGPレーサー・500ccクラスのRC181(並列4気筒)が57×48mmで85ps/12000rpm以上というデータで、この時のピストンスピードが19.2m/秒、リッターあたり170psとなる。

走りやすさを十分に満足させた現代のVT250Fがリッターあたり140psを実現しているのは、その後にNRが登場して、500ccクラスながら20000rpmを超える回転数を可能としているところからも納得できようというものだが、それにしても技術の進歩とは素晴らしいものである。

そして、VTのこの高回転を現実のものとしている大きな要素として、90度V型配置が挙げられる。ピストンスピードの限界だけならCB250Dなどのほうが余裕があるわけだが、もうひとつ“振動”という問題がある。1万何千も回すのはいいが、ライダーやフレームに耐えがたい振動が出たのでは元も子もない……

※本記事は2022年8月18日公開記事を再編集したものです。※出典:別冊モーターサイクリスト1982年7月号 ※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

モーサイの最新記事

ライター中村(左)とカメラマン柴田(右)で現行と初代のGB350を比較 予想以上に多かったGB350の初代と2代目の相違点 「あら、エンジンフィーリングが変わった?」2025年9月、車種専門ムック「G[…]

新基準原付とホンダ「Lite」シリーズ 皆さん既にご存知のことかと思いますが、新基準原付とは2025年4月1日から新たに設けられた原付一種の区分で、排気量50cc超125cc以下、かつ最高出力が4.0[…]

十分な軽さ、しかし失っていないビッグ1的な貫禄 2025年2月28日に発売され、6月30日に受注終了となったファイナルエディションでCB1300シリーズが終止符を打った。ホンダのビッグ1シリーズ的なも[…]

ハンドチェンジ/フットクラッチは昔の変速方式。ジョッキーシフトはその現代版カスタム 今回は、バイク乗りなら一度は見たことのあるかもしれない「ジョッキーシフト」について書きたいと思います。 戦前や戦後間[…]

窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙う理由 窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙うのは「盗みやすく確実に売れる」というのが、大きな理由です。実は近年、窃盗件数自体は減少していると同時に検挙率は[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車 | ホンダ [HONDA])

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

ナナハン復権の号砲! CB750Fは、わずか4年で劇的進化 CB900Fと同時進行で開発された750F。ところが1979年早々から欧州で900F、北米で750Fが発売されたにもかかわらず、なぜか日本で[…]

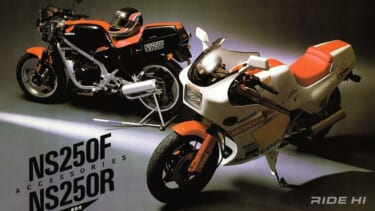

3年はかかる進化を1年以内に詰め込む猛スピード開発! 世界GPを4ストNR500ではなく、2ストローク3気筒のNS500で闘うと急遽方針転換したホンダは、市販ロードスポーツにも2スト路線を敷く宿命とな[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

最新の投稿記事(全体)

Y’S GEARの新作コレクション バイクメーカー・ヤマハのノウハウを惜しみなく投入するY’S GEAR(ワイズギア)から、2026年モデルの新作コレクションが届いた!今年はオリジナルヘルメット3型を[…]

最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

ライディングの「固定姿勢」によるコリを狙い撃つ バイク乗りなら経験しがちな、ツーリング後の身体の悲鳴。ヘルメットの重みで張る首筋、前傾姿勢で固まる背中、ニーグリップで酷使した太もも。楽しい時間の裏側に[…]

![ホンダVT250F|ホンダVT250F[名車バイクレビュー] 1982年当時に“レッドゾーン1万2500回転&リッター140馬力”が与えた衝撃](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/07/th_1982_VT250F-768x531.jpg)

![ホンダVT250F|エンジン|ホンダVT250F[名車バイクレビュー] 1982年当時に“レッドゾーン1万2500回転&リッター140馬力”が与えた衝撃](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/07/th_99_b_img036-768x470.jpg)

![ホンダVT250F|エンジン|ホンダVT250F[名車バイクレビュー] 1982年当時に“レッドゾーン1万2500回転&リッター140馬力”が与えた衝撃](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/07/006-001.jpg)