バイク乗りなら誰もがきっとお世話になっている「マスダンパー」をご存知だろうか?実は筆者はまったく知らなかった。そこで、聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥ってことで学んでみたら、これってばなくなると、すっげぇ困るやつだと分かった。今まで知らずにごめんね!そんな目立たない場所で活躍してるヒーローを学んでみたい。いつもお世話になってマスダンパー!!

●文:ヤングマシン編集部(DIY道楽テツ)

「マスダンパー」って知ってる?

バイクに乗っていると、エンジンや路面から細かい振動がハンドルやステップに伝わってきます。その振動を“重り”の力で抑え込むパーツが、いわゆるマスダンパー(mass damper 質量ダンパー)。見た目はただのオモリですが、じつはかなり理にかなった「振動制御デバイス」で、快適性にもコントロール性にも密接に関わっているのですよ。

マスダンパーの仕組みとは

ポイントは「逆位相で揺れる重りが振動を相殺する」という物理現象。なんのこっちゃ? を筆者でもわかるようにかみ砕いてみると…

物体が振動(揺れた)時、取り付けられた重り(マス)が、バネやゴムを介して“少し遅れて”揺れる。

その遅れた揺れが、物体の振動(揺れ)と逆方向に動いて(つまりはぶつかり合って)打ち消すように働くというもの。

要するに「振動 → 重りの慣性 → 逆フェーズで相殺」という仕組みです。うん。やっぱりワケわからん。てことで、実際にやってみました。

マスダンパーってつまりはこういうこと?

塩ビパイプを用意しました。

これを振ってみます。

振れます。普通に振ってます。当たり前ですよね。では、これにオモリを付けてみましょう。

ペットボトルに水を半分ぐらい入れて、インシュロックでぶら下げます。

つまりはある程度動くことができる半固定状態のオモリ(≒マスダンパー)って感じです。適当に作ったのであまり自信ありませんが、感覚を掴むための参考までに。

これをさっきと同じ力で振ってみると…

おおっ違うぞ。まったく動きが違う! 塩ビパイプを動かすと、一瞬遅れてからペットボトルが動き出します。塩ビパイプが折り返すとペットボトルが反対方向に動こうとするので、塩ビパイプとは逆方向に引っ張られるのですよ。

すべての動きと逆向きにチカラがかかる体験!

ちょうど、塩ビパイプの動きを相殺するように動くので、大きく振ろうとしても動きが小さくなります。画像ではちょと分かり辛いのですが、筆者の体のブレが小さくなっているのがわかりますでしょうか?

実はね、塩ビパイプだけを振っている時にいい映像撮ろうなんてスケベ根性だして実際は何回もアングル変えながら振っていたのですが、これが意外にもキツくて、手首にややダメージを与えるほどだったのですよ。

地味に辛い実験だったのを告白します

だけどね…マスダンパー(ペットボトルだけど)をぶら下げてから塩ビパイプを振ると、とてもリズミカルに振ることができて、体に伝わる振動がとてもマイルドになったのです。

ペットボトルの水が少なくても多すぎてもかえって抵抗になるのですが、ちょうど半分ぐらいがいい感じ。無駄な挙動が抑えられる感じでした。もっと厳密に重さを変えてデータ取りしながら実験したらかなり面白い結果が得られるかもしれない。

もっとも、これが正しいマスダンパーかどうかは自信ないですが、少なくともこの挙動の違いは正直ビビりました。全然違うんだもん。腕にハンドバッグぶら下げて振るだけでも違いを体感できるので、これ読んでるみなさんも、ぜひ、ほら! 今、試してみてください。

ね? 全然ちがうでしょう??

マスダンパーの科学的根拠

マスダンパーは建築やF1など、振動工学の世界ではド定番の技術らしいのです。チューンド・マスダンパー(TMD)とも呼ばれていて、下記にも使われているそうな。

- 超高層ビル(例:台北101の巨大マスダンパー)

- 鉄道車両

- 自動車のシャーシ

科学的に言うと、「質量」「バネ定数」「減衰」の組み合わせで特定の振動を吸収する仕組みであり、周波数帯を狙って設計すれば効果は理論上必ず出る。だから“効いてる気がする~”という“おまじないパーツ”ではなく、ガッチリ理屈で裏付けされた代物なのです。

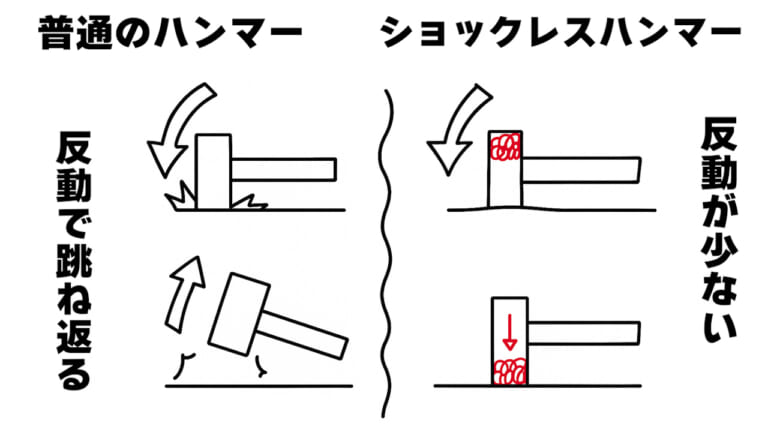

DIY好きなら見たことあるかもしれませんが、「無反動ハンマー」という工具もこの原理を利用しています。

これはハンマーの中に砂(または鉄球)が入っているもので、通常のハンマーで硬いものを叩くと反動で跳ね返ってしまいますが、無反動ハンマーなら「パン!」と鋭い音がすれどもほとんど跳ね返ってきません。これぞまさにマスダンパーの為せる業なのですよ。

レースでも使われるマスダンパー

レースで使われるマスダンパーといえば、F1のルノーが使った“マスダンパー事件”が有名ですね。

サスペンションの接地性が劇的に上がり、結果として大きなアドバンテージを得たため禁止された事例です。

モトGPでも、内部にマスダンパー構造を仕込んだステアリングダンパー型のデバイスや、エンジンまわりの振動制御パーツが研究されているようです。サスペンションとは違うアプローチによる路面の追従性を高める信頼あるメカニズムってことなんですね~。

バイクにおけるマスダンパーの効能

バイクにおけるメリットは速さだけではありません。

ステアリングの安定感が増す

細かいノイズが消えるので、直進安定性が上がったように感じることができます。つまりは安心感が増すということ。

コーナーでの入力が素直になる

細かい振動でハンドルが暴れにくくなるため、“意図したラインをそのまま走れる感覚”につながります。これも快適性ですよね。

ハンドルウェイトもマスダンパー

そしてこれが一番大きいかもしれません。じつはライダーがもっとも身近に触れるマスダンパーがハンドルバーのエンドウェイトなのです。

これね(↑)。コレ、ただの重りではなくハンドルの共振をずらして振動ピークを消すために存在しているのです。メーカーによっては内部にラバーや筒状構造を入れて、“揺れ遅れ”効果を高めているモデルもあります。

バーハンドルは中空構造で長さもあるため、振動の共振が発生しやすい傾向があります。その対策として 重めのエンドウェイト、内部に挿入するインナーウェイト、ラバーマウント などを組み合わせるケースがよく見られます。

とくにオフロード車やネイキッド系に多い “長いバーハン” では、マスダンパーの効果が顕著に現れると言えるでしょう。

一方、セパレートハンドルはバーの長さが短く、マウント剛性も高いものが多いため、構造的に振動が出にくいのが特徴です。ただし、単気筒エンジンは元々振動が大きいため、セパハンであってもウェイトの効果はしっかり体感できます。

さらに、SSモデルのような高回転型エンジンでは、特定の共振周波数に当たった瞬間だけ急に手が痺れることがあります。こうした症状を抑えるため、純正でも小型のウェイトが装着されている場合があります。

【失敗談】外しちゃダメよハンドルウェイト

ここでひとつ失敗談をば。かつて筆者はハンドルウェイトを「カッコ悪い」と思ってたのですよ。そこで、ウェイトを外して走っていたのですが「こんなに違うの!?」と驚くほど振動が大きくなったことがあります。

ノーマルのでっかいウェイトを外してアルミのちっこいのにしたらモウ、手が痺れること痺れること!

とくに若いころに乗っていたSRX400とかはスゴかった。高速道路とかで高回転回すと手が痺れてそりゃもう大変でした。“ただの鉄の塊”と思っていたものが、じつは走りを支える大事なパーツだと痛感する瞬間でしたね。

まとめ:身近で理に適ったパーツ

マスダンパーとは「揺れることで振動を打ち消す、小さな技術」 のこと。ハンドルウェイトもその一種で、疲労軽減・安定性向上・操作性改善にしっかり効果を発揮します。

見た目重視のカスタムももちろん楽しいのですが、メーカーはエンジン特性や車体バランスをふまえてウェイトの重さを設定しています。もし「最近なぜか手が痺れるようになった」という場合は、ノーマル戻しが思わぬ解決策になることも。一度チェックしてみる価値アリですよ~。

この記事が皆様の参考になれば幸いです。今回も最後まで読んでいただきありがとうございました~!

私のYouTubeチャンネルのほうでは、「バイクを元気にしたい!」というコンセプトのもと、3日に1本ペースでバイクいじりの動画を投稿しております。よかったら遊びにきてくださいね~!★メインチャンネルはコチラ→「DIY道楽」 ☆サブチャンネルもよろしく→「のまてつ父ちゃんの日常」

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(ニュース&トピックス)

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

理想のスタートダッシュを決める「購入サポートキャンペーン」 Hondaでは「Rebel 250 E-Clutch」および「Rebel 250 S Edition E-Clutch」の新車成約者を対象に[…]

2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]

「なんとなく」の翻訳が招く、誤発注の恐怖からの解放 ガレージでの作業中でも、必要な情報へ瞬時にアクセス パーツ探しは、PCの前だけで行うものではない。ガレージで実車を確認しながら、スマホ片手に検索する[…]

2026年度版のトピックスは5つ! 大人気企画「RIDERʼS REPORT」 2026年度版もアプリ「Route!」利用コードを同梱 今年度も紙書籍版には12か月間使えるクーポンコードの同梱を継続実[…]

最新の関連記事(ビギナー/初心者)

きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]

徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]

改めて知っておきたい”路上駐車”の条件 休暇を利用して、以前から行きたかったショップや飲食店を訪ねることも多くなる年末・年始。ドライブを兼ねたショッピングや食べ歩きで日ごろ行くことのない街に出かけると[…]

「すり抜け」とは法律には出てこない通称。違反の可能性を多くはらむグレーな行為 通勤・通学、ツーリングの際、バイクですり抜けをする人、全くしない人、時々する人など、様々だと思います。しかし、すり抜けはし[…]

「一時停止違反」に、なる!/ならない!の境界線は? 警察庁は、毎年の交通違反の取り締まり状況を公開しています。 最新となる「令和3年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等につい[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

最新の投稿記事(全体)

最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

欧州発「SP CONNECT」ついに本格展開 モトーリモーダで取り扱い開始 バイクウェアとアクセサリーのセレクトショップとして知られるMotorimodaが、2月4日からSP CONNECT製品の取り[…]

ライディングの「固定姿勢」によるコリを狙い撃つ バイク乗りなら経験しがちな、ツーリング後の身体の悲鳴。ヘルメットの重みで張る首筋、前傾姿勢で固まる背中、ニーグリップで酷使した太もも。楽しい時間の裏側に[…]

- 1

- 2