ニッポンがもっとも熱かった“昭和”という時代。奇跡の復興を遂げつつある国で陣頭指揮を取っていたのは「命がけ」という言葉の意味をリアルに知る男たちだった。彼らの新たな戦いはやがて、日本を世界一の産業国へと導いていく。その熱き魂が生み出した名機たちに、いま一度触れてみよう。この記事ではカワサキZ650の概要について解説する。

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●写真:山内潤也/YMARCHIVES ●取材協力:ZEPPAN UEMATSU

兄貴分とは一線を画す軽さと扱いやすさ

’72/’73年にZ1/2を世に送り出した直後から、カワサキは新時代の4ストモデルとして、コミューターの400RS、W1系の資質を受け継ぐZ750ツイン、Z1/2の弟分にあたるZ650などの開発に着手している。その中でもっとも重要な機種は、ザッパーシリーズの元祖となったZ650だ。

なんと言っても、ライバルのホンダCB750フォアをZ1/2とともに挟撃することと、マッハシリーズの運動性を継承することを念頭に置いて生まれたこのモデルは、4スト並列4気筒車の新しい可能性を示したのだから。

弟分という言葉をどう捉えるかは人それぞれだが、Z650は、旗艦として開発された兄貴分とは似て非なる資質を備えていた。

初年度となった’77年型の乾燥重量/ホイールベースを比較してみると、長兄のZ1000が240kg(一部地域向けは245kg)/1505mm、日本仕様のZ750フォアが236kg/1500mmだったのに対して、Z650は211kg/1420mm。

この数値を見れば、Z650が軽さや親しみやすさを重視したモデルだったことが理解できるだろう。 もちろん排気量が少ないぶん、最高出力は控えめな64psで(Z900:81ps、Z750フォア:70ps)、最高速は190km/h前後だった。とはいえ、Z650は決して大人しいキャラクターではなく、乗り手の技量や走る場面によっては、兄貴分を凌駕するほどの運動性能を備えていたのだ。

日本仕様は’78年、海外仕様は’83年で生産が終了したZ650だが、このエンジンとシャーシは多種多様な新技術を取り入れながら時代に応じた変化を遂げ、結果的にザッパー系は30年以上にわたって販売が続く長寿機種となった。

ホンダ・スーパーカブやヤマハSRなど、世の中にはさまざまな長寿車が存在するけれど、Z650に端を発するザッパーシリーズのように、変化に富んだ生涯を送ったモデルはそう多くはないはずだ。

なおザッパーとは、風を切って走る音・ZAP(辞書には、素早く動く、攻撃などと記されている)を語源とする造語で、カワサキはマッハIIIやZ1の開発時にもこの言葉を使っていた。

言って見れば当時の同社は、すべての分野で軽さと運動性能を追求していたのだが、カワサキ好きの間では、ザッパー=Z650とその後継車、というのが昔から定説になっている。

KAWASAKI Z650 OUTLINE & EXTERIOR

下面が後端に向かってシャープに跳ね上がるテールカウルは、兄貴分とは異なるZ650ならではの特徴。撮影車は、リヤショックが純正より全長が短いアフターマーケット製に変更されている( ※撮影車は’79年式の北米輸出仕様・KZ650-B3)。

【国内外で異なった兄貴分との価格差】Z750フォアより5万円しか安くない43万5000円という価格が災いしたのか、日本では短命に終わったZ650。北米での初期型の価格は、Z900より500ドルほど安い2000ドル前後だった(当時の為替レートは1ドル=約290円だから、価格差は約14万5000円)。

スピードメーターのフルスケールこそ控えめに設定されているが、砲弾型メーターと警告灯の構成は、同時代の兄貴分とまったく同じ。

軽快感を優先した結果、兄貴分では定番パーツだったシートレール左右を結ぶグラブバーは、Z650では採用されなかった。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

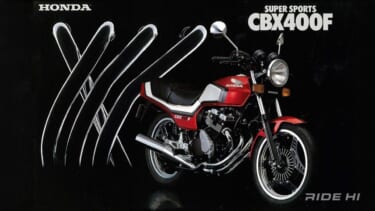

伝説のヨンフォアを凌駕するX字にクロスしたエキパイが輝く最高峰のプライド! 1981年の終わりに近い11月、ホンダはCBX400FというCBに「X」を加えた新機種をリリース、その内容はまさにありったけ[…]

1992年モデル:新世代のホンダロードスポーツ 滑らかな曲線と面で構成された、力強くボリューム感のある18Lの燃料タンク形状に、独立したサイドカバー、そして躍動感ある跳ね上がり気味のリアカウル。すっき[…]

強いオリジナリティを求めていたスズキの意欲と結びついたプロジェクト スズキが1976年からGS750で手がけた4ストローク化は、ヨシムラとタッグを組んでプロダクション・レースへ積極的に参加するなど、そ[…]

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

最新の関連記事(カワサキ [KAWASAKI])

最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

2023年モデル:400クラス唯一のクルーザーとして復活 発売は2023年4月25日。先代となるエリミネーター400から実に15年ぶりの登場で、エリミネーター/SEの2グレード展開だった。 ニンジャ4[…]

人気記事ランキング(全体)

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]

スーパースポーツの魂を宿した優美なる巨躯「CB1000F」 ホンダのプロダクトブランド「CB」の頂点として君臨する新型CB1000F。その最大の魅力は、なんといっても歴代CB750Fを彷彿とさせる流麗[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

最新の投稿記事(全体)

伝説のヨンフォアを凌駕するX字にクロスしたエキパイが輝く最高峰のプライド! 1981年の終わりに近い11月、ホンダはCBX400FというCBに「X」を加えた新機種をリリース、その内容はまさにありったけ[…]

開幕戦タイGPを前に WRCで大活躍している勝田貴元選手と食事をしました。彼は’24年からモナコに住んでいるんですが、なかなか会う機会がなかったんです。実はMotoGPもかなり好きでチェックしていると[…]

1992年モデル:新世代のホンダロードスポーツ 滑らかな曲線と面で構成された、力強くボリューム感のある18Lの燃料タンク形状に、独立したサイドカバー、そして躍動感ある跳ね上がり気味のリアカウル。すっき[…]

色褪せない魅力で進化を続ける「CT125ハンターカブ」 スーパーカブシリーズのなかでも、ひときわ異彩を放つアウトドアマシン「CT125ハンターカブ」。2020年の登場以来、その人気は留まるところを知ら[…]

華やかなパレードの裏に隠された「究極の即応性」 皇宮警察は、天皇皇后両陛下をはじめとする皇室の護衛や、皇居などの警備を専門とする警察組織である。彼らの任務において、ひときわ異彩を放っているのが側車付き[…]

- 1

- 2