数年間にわたる検討委員会での議論を経て、2018年に三ない運動を廃止し交通安全教育へと転換、2019年から高校生を対象にバイクの安全運転講習会を全県的に開催している埼玉県。施策を推進するうえで見えてきた課題、これまでの免許取得者数や講習会参加者数、高校生の交通事故状況などをトータルに振り返る。

●文:田中淳麿(ヤングマシン編集部)

講習内容を検討する“指導検討委員会” が開催

2025年1月29日、埼玉県知事公館において「令和6年度 高校生の自動二輪車等の交通安全講習に係る指導検討委員会」(以降、指導検討委員会)が開催された。本委員会は、講習会関係者(※1)が集まり、その年に開催された講習内容や制度について振り返りを行って、成果や課題をふまえたうえで次年度以降の改善を検討するという場になっている。

この取り組みは、2018年に埼玉県が三ない運動を廃止し、「高校生の自動二輪車等の交通安全に関する指導要項」を定めた2019年度から続けられており、講習会の制度や指導内容の細かな部分にまで改善をもたらしてきた。

※1:埼玉県交通安全協会/埼玉県指定自動車教習所協会/埼玉県二輪車普及安全協会/日本自動車工業会/埼玉県高等学校安全教育研究会/埼玉県高等学校PTA連合会/埼玉県警察本部交通部交通総務課/埼玉県教育局県立学校部 等

「令和6年度 高校生の自動二輪車等の安全運転講習」(6月16日・秩父自動車学校)での開講式の様子。埼玉県教育委員会が主催し、埼玉県指定自動車教習所協会が共催、埼玉県警察本部/埼玉県交通安全協会/埼玉県二輪車普及安全協会/埼玉県高等学校安全教育研究会/埼玉県交通安全対策協議会が後援している。

三ない運動廃止後の免許取得と講習会参加の状況

今回、事務局へ取材した内容をかいつまんで紹介しつつ埼玉県の現状を読み解きたい。

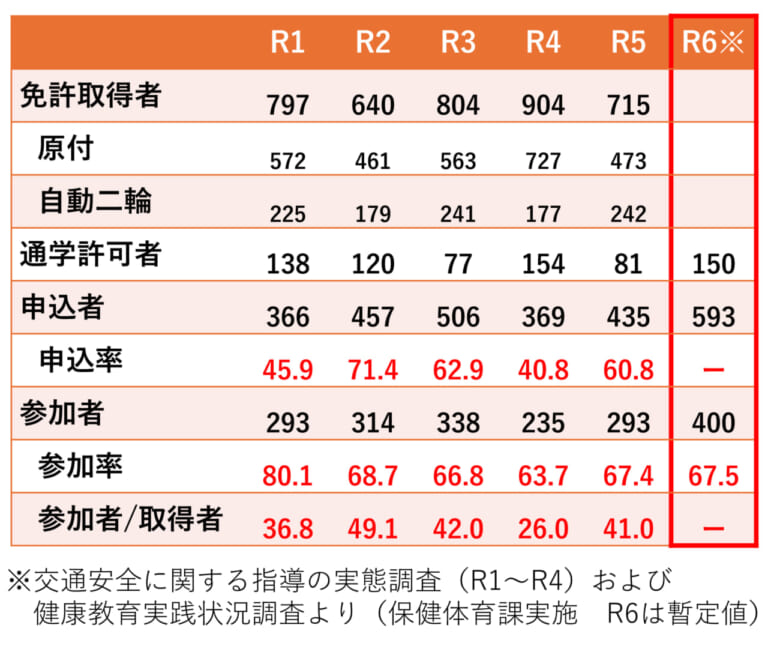

まずは、三ない運動を廃止してからどれぐらいの高校生がバイクの免許を取得したのかという免許取得状況について。指導要項が改められ、講習会が始まったR1(2019年度)からの表を見てほしい(図1)。

図1:埼玉県が三ない運動を廃止し交通安全教育の一環として「高校生の自動二輪車等の安全運転講習」を開始したR1(2019年度)からの表。R6(2024年度)については暫定値。

●免許取得者数は5期の平均で772名

免許取得者数には増減があるが、R1(2019年度)~R5(2023年度)の5期で平均すると772名となる。2023年度の場合、全日制/定時制を合わせた埼玉県の公立高校生徒数は16万363名だったので、免許取得率はおよそ0.45%となる。

●取得免許の割合は原付と自動二輪で7:3

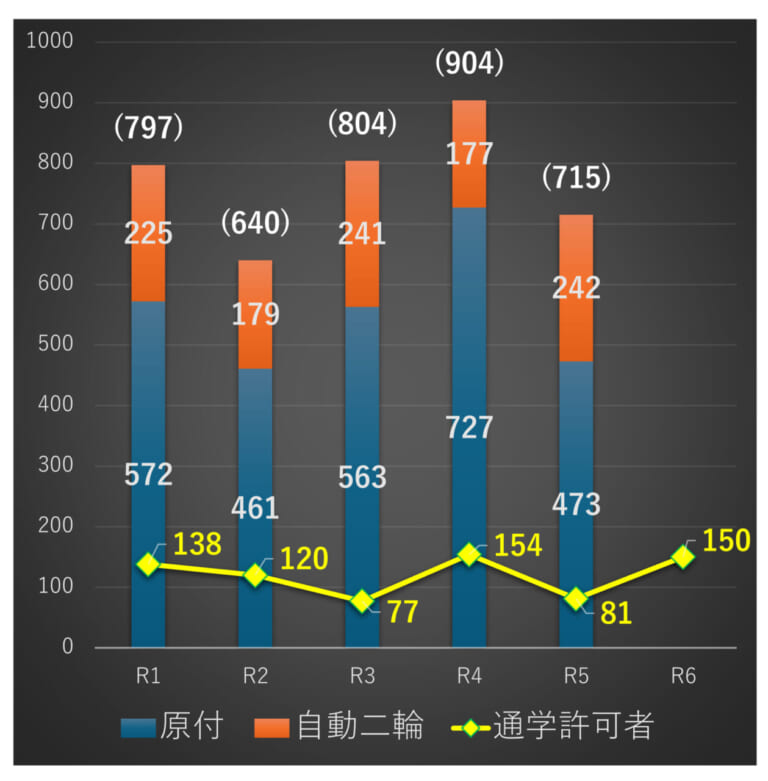

原付免許(原付一種)と自動二輪免許(小型限定/普通二輪/大型二輪)の割合では、R1(2019年度)~R5(2023年度)の5期で平均すると原付72人/自動二輪28人となり、およそ7:3で原付免許の割合が多い(図2参照)。

図2:図1をグラフ化したもので、割合と推移がひと目でわかる。

●通学許可者の数は今後増える可能性も

埼玉県では、三ない運動下でも公共交通網の脆弱な秩父地域(公立は4校)だけは、原付免許の取得と原付バイクによる通学が条件付きで許可されていた。

三ない運動の廃止以降も、秩父地域以外では特例を除いてバイク通学が認められていないので、黄色の折れ線グラフの生徒数はほぼ秩父地域のものだ(図2参照)。

ただし、公共交通網の衰退や学校の統廃合による通学の不便は今後拡大していく可能性もあるので、通学許可校や許可地域の動向は注視したい。

秩父地域で長年バイク通学を続けてきた埼玉県立秩父農工科学高等学校の登校風景

●申込率は向上傾向も参加率が課題

申込率は免許を取得した高校生が講習会に参加した割合で、R1(2019年度)~R5(2023年度)の5期を平均するとおよそ56%となり、ほぼ2人に1人が参加している状況だ。

また、申し込んだ高校生が実際に講習会に参加した割合は、R1(2019年度)~R6(2024年度)の6期平均でおよそ69%となっている。

●免許取得者のうち講習会参加者は39%

免許取得者全体からの講習会参加率は、R1(2019年度)~R5(2023年度)の5期平均でおよそ39%となる。最終的な目標は、県内高校生の免許取得者全員に講習会へ足を運んでもらうということになるだろう。

講習会参加率向上への埼玉県の取り組み

講習会の参加率向上については、埼玉県教育委員会が対策を講じており、R5(2023年度)から以下の改善を施している。

●申込方法の改善

年間を通じて申込受付が可能となり、講習会開催日の2週間前を目途に各校に申し込み状況を通知し、生徒に申し込みを促す。

●実施結果の通知

講習会の参加状況は講習実施後2週間ほどで各校に周知される。参加しなかった生徒には以下の対応を促す。

●不参加生徒への対応

他団体が主催する講習会への参加(次項参照)やインターネット上の講習動画視聴などを促す。

「令和6年度 高校生の自動二輪車等の安全運転講習」(6月16日・秩父自動車学校)での受付の様子。

【視聴動画】梅本まどかと宮城光のセーフティライディング(日本自動車工業会 制作)〜日本自動車工業会が制作した安全運転啓発動画「梅本まどかと宮城光のセーフティライディング」。事故発生のメカニズムと事故を回避するための心がけなどが学べる。

講習会に参加できなかった生徒への対応

なお、講習会に参加できなかった生徒に対しては、県内他地域の講習会への参加や他団体開催の下記講習会(一部有料)を受講することで、本講習会の参加に替えられることとしている。

- Basic Riding Lesson埼玉

- 主催:日本二輪車普及安全協会/埼玉県二輪車普及安全協会/埼玉県警察

- セーフティクラブ二輪車安全運転講習会

- 主催:セーフティクラブ

- 原付安全運転講習

- 主催:埼玉県交通安全協会

こうした団体の講習会で替えることができるのも、埼玉県教育委員会が検討委員会(※2)を立ち上げた時から有識者としての団体関係者を議論に交えてきたからだろう。

※2:長年行われてきた三ない運動の検証や高校生の交通安全教育について議論された「高校生の自動二輪車等の交通安全に関する検討委員会」(2016年12月~2017年1月/全9回)

当日風邪を引いていたなど、何らかの理由で居住地域の講習会に参加できなかった生徒は、他地域の講習会に参加するか、Basic Riding Lesson埼玉(上写真は前身のグッドライダーミーティング埼玉に参加した生徒の様子)などに参加すればOKだ。

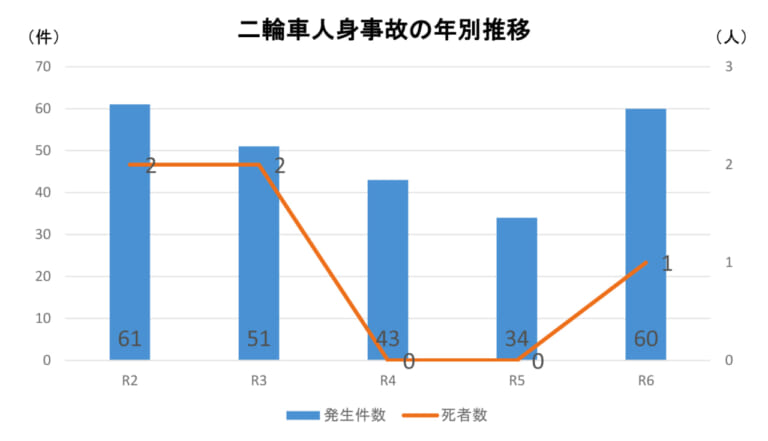

三ない運動廃止後の交通事故発生状況

図3を見ると、令和2年から令和5年にかけて、高校生による二輪車人身事故は年々減少傾向にある。

図3:埼玉県内高校生の二輪車人身事故の年別推移。減少傾向が続いていたが、R6(2024年)は発生件数が増えた。※埼玉県警察公表資料より引用

数字には市立/私立のほか県外の学校に通う高校生も含まれているが、三ない運動廃止以降、二輪車の交通事故が増えてしまったということはないことが見て取れるだろう。

なお、令和6年は発生件数が増えているが、こうした状況もふまえ、令和7年(2025年度)の講習会では埼玉県警察本部による二輪車安全運転講習の内容にも変更が加えられている。この模様はまたの機会に詳しくお伝えする。

筆者の私見「利用環境の整備推進に期待」

埼玉県は首都圏に位置するが、平野部から山間地までと生活環境には大きな違いがある。また公共交通網の整備状況や利用率などにも大きな差があり、高校生の移動に関する課題も一様ではない。

朝夕の学校への送迎や定期代の高騰など家庭への負担も年々増すなか、個人の移動を個人で完結させていくという考え方は若年層や高齢層を中心にますます求められていくだろう。

バイクは便利な個人の移動手段だが、安全運転講習会への参加や保険への加入といった安全の担保は不可欠だ。三ない運動廃止後の高校生の事故状況を見ても、埼玉県ではこの取り組みが成果を上げていることがわかった。

バイクを含め、パーソナルモビリティを必要とする子どもたちとその保護者/地域/学校が、安心して移動手段として選択できるよう交通安全教育を中心とした利用環境の整備推進に期待したい。

「令和6年度 高校生の自動二輪車等の安全運転講習」(6月16日・秩父自動車学校)での「低速バランス」の様子。決められた枠内でどれだけの時間足をつかずにいられるかというもので、上位者には後援団体からのプレゼントも。このようなゲーミフィケーションを取り入れることで受講者のモチベーションを上げ、安全運転技術を楽しく学べる場としている。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事([連載] 2輪車利用環境改善部会)

1. 【背景と現状】“原付”モビリティの現状について かつては50ccガソリンエンジン車しかなかった“原付”も現在では多様化している。今回の排ガス規制により50ccガソリン原付は生産を終了し[…]

1. 【背景】50ccガソリン原付は排ガス規制をクリアできず 50ccガソリン原付はなぜ生産終了となるのか。それは地球環境保護という理念のなか世界的に年々厳しくなる排ガス規制値をクリアできないとわかっ[…]

原動機研究部が原付通学環境整備のため講習会を開催 2025年7月13日(日)、静岡県伊豆市修善寺虹の郷において、地域クラブ「原動機研究部」(略称:原研)主催による「高校生対象 原付バイク安全運転講習会[…]

1.生徒にアンケート調査!<免許取得と車両の購入> 坂本先生は、本年7月に北杜高校の生徒を対象に安全意識に関するアンケート調査を行った。対象は原付免許を持つ2.3年生の生徒100名と、小学校時に自転車[…]

1. 山梨県の三ない運動と坂本先生の革新的な安全教育 山梨県は公共交通が不便だったこともあり全県的な三ない運動は実施されず、多くの高校でバイク通学が行われ、各校ごとに“乗せて教える”教育が施[…]

最新の関連記事(交通/社会問題)

ハンドチェンジ/フットクラッチは昔の変速方式。ジョッキーシフトはその現代版カスタム 今回は、バイク乗りなら一度は見たことのあるかもしれない「ジョッキーシフト」について書きたいと思います。 戦前や戦後間[…]

窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙う理由 窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙うのは「盗みやすく確実に売れる」というのが、大きな理由です。実は近年、窃盗件数自体は減少していると同時に検挙率は[…]

きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]

車検満了日の2か月前から受験可能に! 春といえば車検の季節。新車や中古車がもっとも売れるのは1~3月であり、そこから3年あるいは2年が経つと車検がやってくる。もちろん納税も……。 この季節は年度末でも[…]

改めて知っておきたい”路上駐車”の条件 休暇を利用して、以前から行きたかったショップや飲食店を訪ねることも多くなる年末・年始。ドライブを兼ねたショッピングや食べ歩きで日ごろ行くことのない街に出かけると[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

最新の投稿記事(全体)

もし、モンスターハンターの世界にSUZUKIがあったら 2026年2月22日に幕張メッセにて開催される「モンスターハンターフェスタ’26」に、スズキ×カプコンのカスタマイズド車が出品される。二輪のオフ[…]

リッター51.9kmの低燃費、735mmの低シートでユーザーに優しい ヤマハは、同社の原付二種スクーターで最も廉価な原付二種スクーター「ジョグ125(JOG125)」の2026年モデルを3月19日に発[…]

2026年モデル Kawasaki Z900RS SE に適合するTRICKSTAR製品の情報が確定! 世界耐久選手権(EWC)などで培ったレーシングテクノロジーをフィードバックす[…]

憧れの“鉄スクーター”が新車で買える! ロイヤルアロイは、1960〜70年代に生産されていた金属ボディのスクーターを現代に甦らせることをコンセプトとしているイギリスのブランドだ。昔の鉄のボディを持つス[…]

8000円台で手に入る、SCOYCO史上最高のコスパモデル「MT100」 ライディングシューズに求められるプロテクション性能と、街乗りに馴染むデザイン性を高い次元でバランスさせてきたスコイコ。そのライ[…]

- 1

- 2