結束バンドの切り方って気にしていますか? 実は切り方によっては刃物のように尖ってしまい、それが原因でケガをしてしまうことも。そこでこの記事では、結束バンドの“エレメントな切り方”について考えてみたいと思います~!

●文:ヤングマシン編集部(DIY道楽テツ)

気にしてる? 結束バンドの切り方

結束バンド、便利ですよね。タイラップ、インシュロック…呼び名はいろいろあって、その人の呼び方で職業がわかっちゃうとかなんとか。某アニメのお陰で「結束バンド」という呼び名が爆発的に広まり、もっともメジャーな呼び名になっているようです。

話を戻しましょう。

この結束バンド。まとめたいものに「キューッ」と締め付けて、余ったベルト部分をニッパー(またはペンチやハサミ)でパチンッと切れば作業終了! となるのですが、実は無造作に切ったバンドの先端はかなり危なかったりします。

これ思っている以上に鋭利になっていて、ビニールは貫通するわ、紙も切れちゃうような状態。

ビニール袋なんか簡単に切っちゃう

そんな鋭利さなので、もちろん皮膚に強く当てたり引っかいたりすると、ケガをしかねない凶器なのです。

指も切れる(マジで)

ひと手間加えてエレメントな切り方

引っかからないほどにギリギリで切ることができれば理想なのですが、隙間やスペースの関係でまくいかないことの方が多いはず。そこで、ひと手間加えるだけで危険性をグンと下げることができる“エレメントな切り方”を考えてみたいと思います~!

やすりで削る

ちょっと面倒ではあるのですが、平らに削れば完璧。出っ張っていたとしても、角を丸く落とせば引っかかるリスクを限りなく減らすことができます。手間はかかりますが、丁寧な仕上げができる点がおすすめな方法です。

はんだこてで溶かす

溶かしちゃう作戦です!

ライターで炙るという荒業もあるのですが、それだと結束バンドそのものが切れてしまったり劣化してしまうので、はんだこてが一番確実で安全な方法です。

先端で「ジュッ」と一瞬でいいのではんだごての先端を当ててやると、切り口の鋭利な部分が溶けてカドがなくなり、安全性が高まります。ただし、溶かしすぎないようにご注意を。

台形に切る

筆者がよくやる方法です。ニッパーで切ったあとに、あと二か所、角を小さく切り落とします。

この方法だと、エッジが完全になくなるわけではないのですが、直角や鋭角の角がなくなってすべて鈍角になります。多少のエッジは残るものの、引っかかったり傷つけたりするリスクを大幅に下げることができるのです。

ギリギリのところで切れないときや、大量に切るときなどに便利な方法なのです♪

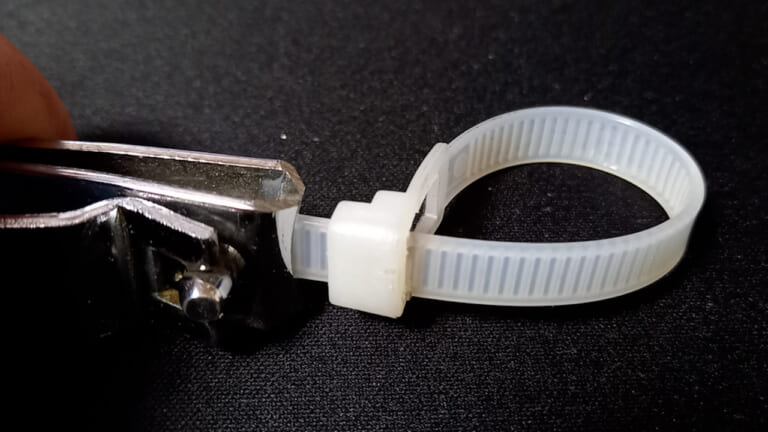

番外編:爪切りでパチリ

長いままだと切ることができないのですが、最後の「詰め切り」に実は最高のシロモノ。なにせ先端がほどよいアール形状になっているので、ギリギリに切れてしかも角が残らない。さらに見た目がとてもスマートなので、個人的に好きな処理方法です。

美しすぎる微アールの切り口をご覧あれ!!(ドヤぁ)

「神は細部に宿る」のココロ

いかがでしたでしょうか? たかが結束バンド、されど結束バンド。締め付けてからの後処理にちょっと気を付けるだけで、後々その仕上げを見た人が「お、やるじゃん」と思えるのって、ちょっとカッコいいと思いませんか?

筆者は荒っぽい切りっぱなしの結束バンドでケガをしたこともありますし、見知らぬ人のエレガントな結束バンドの仕上げを見て感心したこともあります。ちょっとしたことなのですが、やっぱり「神は細部に宿る」ですね~!

これを読んだ皆様も、結束バンドの切り方に「ひと手間」かけてみませんか? この記事が皆様の参考になれば幸いです。今回も最後まで読んでいただきありがとうございました~!

私のYouTubeチャンネルのほうでは、「バイクを元気にしたい!」というコンセプトのもと、3日に1本ペースでバイクいじりの動画を投稿しております。よかったら遊びにきてくださいね~!★メインチャンネルはコチラ→「DIY道楽」 ☆サブチャンネルもよろしく→「のまてつ父ちゃんの日常」

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。

最新の関連記事(メンテナンス&レストア)

メッキのプロが開発したクロームメッキ専用品!! 鉄素材のさまざまな表面処理の中で光沢や質感、高級感のいずれにおいても秀でているのがクロームメッキだ。しかしながら近年では、メッキ工程で使用される六価クロ[…]

スマートフォン連携でバッテリー管理が劇的に進化! 名古屋市に本社を置く株式会社SECONDが、LEADMAX-JAPANとの販売代理店契約を締結。2025年7月1日より、日本初上陸となるモーターサイク[…]

収納しやすく持ち運びやすいカード型くもり止めスプレー これからの時期、急に雨に降られて走行する際にシールドが曇りやすくなる。雨の中でシールドが曇ると余計に視界がなくなり、安全運転を阻害する要因となりか[…]

論より証拠! 試して実感、その効果!! 1947年カリフォルニア州ロングビーチで創業し、これまでにカーシャンプーやワックスをはじめ、さまざまなカー用品を手がけてきた「シュアラスター」。幅広いラインアッ[…]

なぜ「モンキーレンチ」って呼ぶのでしょうか? そういえば、筆者が幼いころに一番最初の覚えた工具の名前でもあります。最初は「なんでモンキーっていうの?」って親に聞いたけども「昔から決まっていることなんだ[…]

最新の関連記事(工具)

なぜ「モンキーレンチ」って呼ぶのでしょうか? そういえば、筆者が幼いころに一番最初の覚えた工具の名前でもあります。最初は「なんでモンキーっていうの?」って親に聞いたけども「昔から決まっていることなんだ[…]

エンジンがかかりにくい→完全停止へ 今回直したのはスズキのZZです。2000年代初頭に登場した50ccスクーターで、「通勤快速」として人気を博し、油圧ディスクブレーキやアルミホイールなど、当時としては[…]

スパナやレンチの長さが違うのはナゼ? 工具箱に並ぶスパナやレンチ。 10mm、12mm、14mm…サイズごとに全長が違うのは、当たり前の光景ですよね。これもそうだし。 コッチもそう。狭所作業用の短いス[…]

【ご注意】本記事は、エンジンオイルの過剰注入がエンジンに与える影響を確認するための実験であり、一般使用車両での実施や再現を推奨するものではありませんのでご了承ください。 オイルの規定量は守らなくちゃイ[…]

エアインパクトレンチ:手のひらに収まるサイズで500Nmを発揮。狭い場所で活躍する力自慢 ガレージにエアコンプレッサーを導入したら、まず揃えておきたいのがエアブローガンとエアゲージ、そしてインパクトレ[…]

人気記事ランキング(全体)

エンジン積み替えで規制対応!? なら水冷縦型しかないっ! 2023年末にタイで、続く年明け以降にはベトナムやフィリピンでも発表された、ヤマハの新型モデル「PG-1」。日本にも一部で並行輸入されたりした[…]

7月上旬発売:ヒョースン「GV125Xロードスター」 ヒョースンモーター・ジャパンから、原付二種クラスに新型クルーザー「GV125Xロードスター」が投入される。発売は2025年7月上旬から日本国内向け[…]

青春名車録「元祖中型限定」(昭和51年) CB400FOUR(CB400フォア)は、CB350フォアをベースとしたリニューアルバージョンとして1974年12月(昭和49年)に発売。クラス唯一のSOHC[…]

高評価の2気筒エンジンや電子制御はそのままにスタイリングを大胆チェンジ! スズキは、新世代ネオクラシックモデル「GSX-8T」および「GSX-8TT」を発表。2025年夏頃より、欧州、北米を中心に世界[…]

カバーじゃない! 鉄製12Lタンクを搭載 おぉっ! モンキー125をベースにした「ゴリラ125」って多くのユーザーが欲しがってたヤツじゃん! タイの特派員より送られてきた画像には、まごうことなきゴリラ[…]

最新の投稿記事(全体)

脇を冷やすことで全身を効率的にクールダウン 男性の健康をサポートするために世界各地でライダーが集い、パレードランをしながら募金を呼びかけるチャリティイベント、DGR(The Distinguished[…]

1位:ワークマン「ペルチェベストPRO2」使用レビュー ワークマンの「ペルチェベストPRO2」を猛暑日で徹底検証。最新モデルはペルチェデバイスの数が昨年モデルの3個から合計5個に増加し、バッテリーもコ[…]

2022年モデル概要:赤フレームに白ボディが新鮮! 並列4気筒エンジンを搭載し、アグレッシブな「Sugomi」デザインと「エキサイティング&イージー」な走りがウリのZ900。KTRC(カワサキトラクシ[…]

当時を思わせながらも高次元のチューニング ◆TESTER/丸山 浩:ご存知ヤングマシンのメインテスター。ヨシムラの技術力がフルに注がれた空冷4発の完成度にホレボレ。「この味、若い子にも経験してほしい![…]

メッキのプロが開発したクロームメッキ専用品!! 鉄素材のさまざまな表面処理の中で光沢や質感、高級感のいずれにおいても秀でているのがクロームメッキだ。しかしながら近年では、メッキ工程で使用される六価クロ[…]

- 1

- 2