2024年11月のEICMAで、驚きとともに公開されたホンダの新V型3気筒エンジン。それに先立つこと20年前、2004年にはV型5気筒エンジン搭載スーパーマシンの噂があった。ヤングマシンでは、当時の編集長がネットワークをフル活用し、V型5気筒市販モデルの可能性を“元朝霞研究所エンジニア”に検証してもらうなど、かなり攻めた内容で報じた。後に開発は事実だったことは判明したものの、けっきょく市販化には至らなかった幻のモデルについてプレイバック! ※記事内容は公開当時の情報に準拠

●文:ヤングマシン編集部

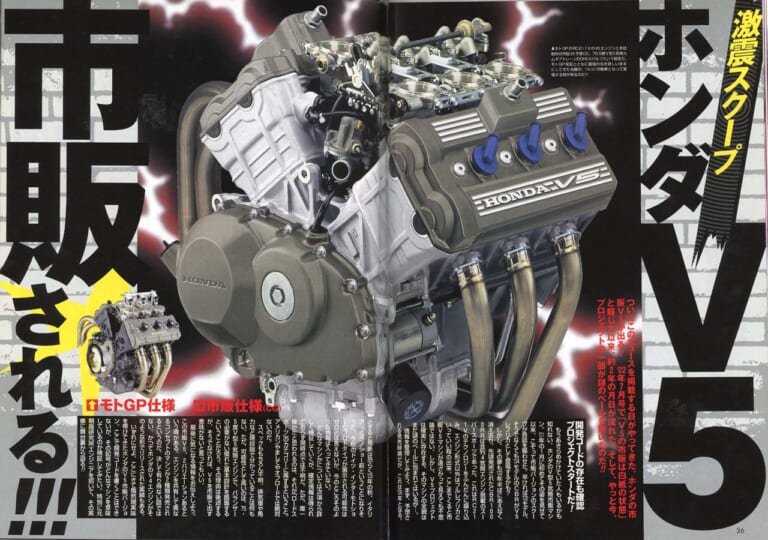

ホンダV型5気筒ついに市販化!!

ついにこのニュースを掲載する日がやってきた。ホンダの市販V型5気筒が出る! 2002年7月号で「V型5気筒の市販は白紙の状態」と報じて以来、約2年の月日が流れた。そして、やっと今、プロジェクトの一部が謎のベールを脱いだのだ!!

ヤングマシン2004年8月号より

開発コードの存在も確認、プロジェクトはスタート済み!

もうあきらめかけていた人もいるかもしれない、ホンダのV型5気筒市販マシン。2001年の1月に初めてその姿を見せて以来、こぞって市販のスクープが各誌を賑わせた。早ければ2002年モデル、そうでなくても2004年モデルのCBRが、V型5気筒レプリカとして登場するかもといった具合に。

しかし、その夢も2002年半ばにあえなく消え去り、先ごろ発売されたCBR1000RRは並列4気筒エンジン搭載のスーパースポーツであった。これは、RC211Vのテクノロジーをふんだんに盛り込み、エンジン形式以外はフルレプリカといっていい程の出来。ここまでくると、市販V型5気筒マシンが遠ざかって見えても不思議ではない。しかし、V型5気筒プロジェクトは確実に存在する。そのマシンの全貌はまだ謎のベールに包まれてはいるが…。

情報を整理してみよう。まず、予想される発売時期だが、これは2006年となる。とすると発表はおそらく2005年の秋、イタリア・ミラノショー前ということになりそうだ。2004年秋のドイツ・インターモトショーにプロトタイプが展示される可能性はゼロとは言えないが、今のところそのような情報は入ってきていない。

どんなマシンかについては、次項から詳しく検証していくが、確定情報は得られておらず現時点では不明。ただ唯一確かだと思われるのは、それが「ロードスポーツ」のカテゴリーに属するということ。アメリカンや、ましてやオフロードでは絶対ないのだ。

スペックももちろん不明、排気量や馬力など現段階で分かっていることは何もない。ただ、可能性として高いのは、75.5度V型5気筒エンジン。バランサーの必要がない、優れた基本設計を踏襲するということだろう。その理由は後述するが、そうでなければ、V型5気筒を市販で出す意味がないと言ってもいい。

最後に気になる情報をお伝えしよう。この市販V型5気筒、2バリエーションあるという噂がある。エンジンを共有して、異なるコンセプトのマシンが2種類発売されるというのだ。決してあり得ない話ではない。かつてホンダのV4エンジンが、そのような形でリリースされた実績もある。

いずれにせよ、ここにきて俄然現実味を帯びてきた、ホンダのV型5気筒市販バージョン。ここで開発コードを書くことはできないが、その記号がどんなマシンを意味しているのか検証してみたい。特別に元朝霞研究所エンジニアを招いて、その実像に舞台裏から迫る!!

元朝霞研究所エンジニアが検証したV型5気筒市販モデルの方向性

はたしてV型5気筒マシンはいかなる形で市販されるのか? かつてホンダ車開発の現場にいた元朝霞研究所エンジニアに協力してもらい、技術的、メーカー的見地から検証してもらった。

協力していただいたT氏は、ホンダの2輪車を研究・設計する朝霞研究所で15年にわたりエンジン設計を担当してきた元エンジニア。おもな開発機種は1980年代のV4、V2や2ストレプリカなどだ。

ヤングマシン2004年8月号より

検証1:汎用性。夢だけでは語れない、量産車としての転用性

新規開発エンジンに問われるのは数を造る汎用性

「モトGPマシンRC211Vのパワーユニットでもある、V型5気筒というエンジンレイアウトを採用した市販車というのは魅力的な存在ではあります。ただし、新しいレイアウトのエンジンを採用するには、企業にとってかなりのリスクを生じることも考慮する必要があるでしょう。」

「私も開発に携わりましたが、ホンダとして初めて市販したV型4気筒エンジンを例にとっても、数を造るためにあらかじめ転用性を狙った設計になっていました。これは汎用エンジンを語る上で切っても切れない課題なのです。」

「そもそも排気量拡大路線のインライン4ではなく、何かホンダ独自の物をというコンセプトで始まったV4は、発売順位に多少差はありましたが、マグナ、セイバー、VF750Fの3機種に採用されました。ただし、マグナとセイバーはシャフトドライブ、VFはチェーンドライブであるのは知っての通りだと思いますが、当初からそれを見越してエンジン設計が行われたわけです。」

「エンジンの採算ベースで考えるなら、単一機種で台数を稼ぐより、汎用性を重視して他機種で総合的な台数を稼いだ方がペイしやすいということなのです。では実際にV型5気筒エンジンの汎用性はどうでしょうか。最近のレプリカ系は性能重視を狙って、かなり特化した設計になっている専用設計が多いと思われます。」

「さらにレースをふまえるとなると排気量上限も自ずから決められてしまうので、マグナやセイバーの時代のように当初から汎用性を求めるということは難しいといえるでしょう。もちろん販売価格がいくら高くなってもいいというのであれば別ですが。」

「しかしながら基本的には、汎用性を重視せざるを得ないと思います。であれば、イメージ先行で販売台数にあまり結びつかないレプリカよりも、もっと売れるような機種で開発して、後に転用を考えた設計にする方が無難です。その場合はあくまでも、V型5気筒エンジンのコンセプトだけを利用するということに留まるのではないでしょうか。」

【V4はデビューと同時に3展開】1982年、ホンダの初市販V4は、当初から3機種への転用を見越して開発された(開発や販売戦略のため同時発売ではないが)。マグナとセイバーはシャフトドライブのため、VFではエンジンを逆回転させることでチェーンドライブを採用できるようにするなど、細部にその汎用性を重視した設計が見て取れる。

検証2:優位性。V型5気筒に市販車としてのメリットはあるか?

じつはV型6気筒がエンジンとして一番まっとう、だが…

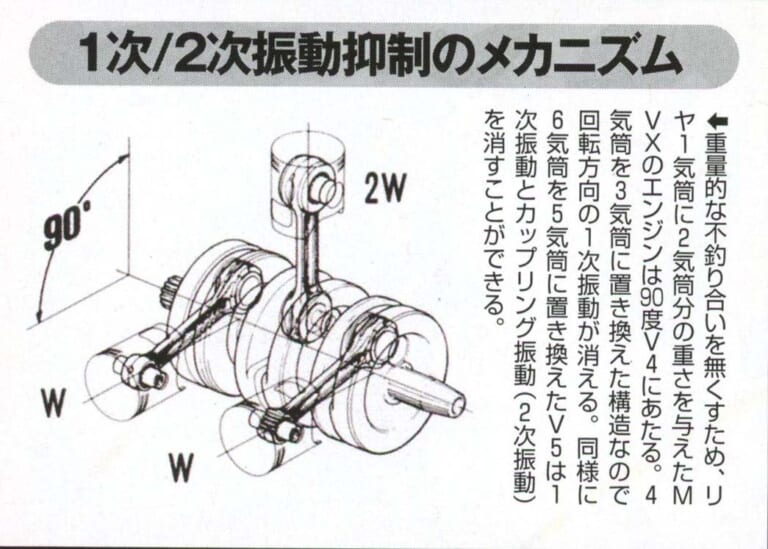

「V型6気筒は何がまっとうかというと、振動の面でまっとうなのです。ただ、V型5気筒でも偶力のバランスが取れているとホンダが言っているのなら、話は変わってきます。」

「RCVの構造を分析してみますと、要するに6気筒のアンバランス分を5気筒の真ん中の気筒に背負わせることで、カップリング振動を消失しているということです。つまり、真ん中の1気筒で2気筒分の仕事をしていて、6気筒と同じようにカップリング振動が消えるということです。」

「発想は単純にMVXの3気筒です。これは真ん中の1気筒に2気筒分の重さがあって1次振動を打ち消すという設計です。結果的には上手くいかなかったエンジンですが、それをコンピュータを使って研究して、4サイクルに適応したらV型5気筒になったというところではないでしょうか。」

「V型5気筒に話を戻しますと、おそらく1次振動は75.5度というアングルでないと消すことができないのでしょう。これはコンピュータでないと計算はできませんが、数式はありますので、そこから弾き出したのだと思われます。そして、振動の面でV型6気筒と互角として、さらには、実機で乗った時の差もあるのではないでしょうか。」

「V型6気筒は”根性なし”なんです。V型6気筒は比較的等間隔爆発になるので、モーターのような回転になります。V型5気筒はかなりの不等間隔爆発になると思われますが、その方がライダーとしてはアクセレーションに対してのツキの反応が高く感じることができるでしょう。」

「つまり、不等間隔爆発はオートバイという乗り物ととても相性がいいのです。等間隔爆発でスルスルと行ってしまうと、理論上はいいのですが、ライダー的にはあまり面白くないフィーリングに感じられることが多いのです。」

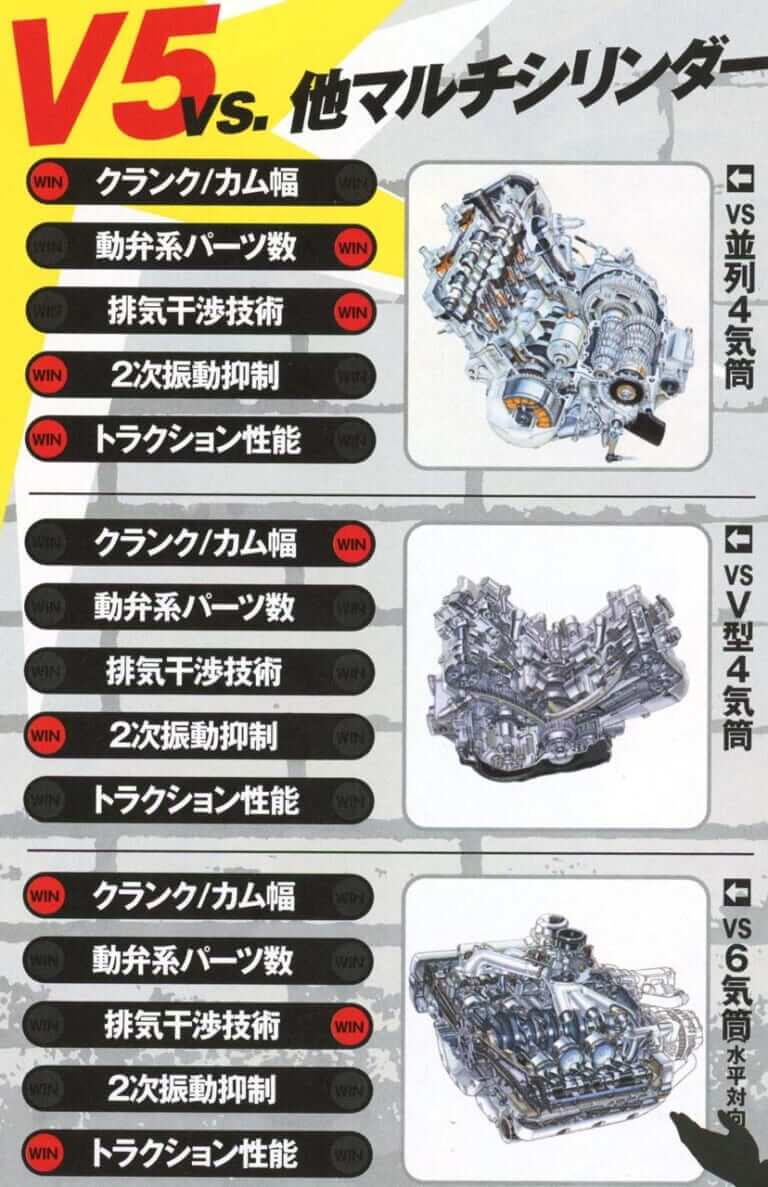

「V型4気筒がこのV型5気筒のメリットを補うことができるかというと無理です。4気筒はどうしてもカップリング振動を消すことが、できないからです。つまり、V4の同爆的なフィーリングで振動がないのがV型5気筒と、単純に機械的メリットを語ることはできます。」

「さらに直列4気筒は等間隔爆発の上に、カップリング振動が残るので、V型5気筒には完敗です。カップリング振動とはとても高周波の振動で、どうしても細かくハンドルとかにシビれが残ります。ハンドルバーエンドに重りがついていたりするのはこの対策なのです。」

「エンジンはパワーを出そうとすると、単気筒より、2気筒、3気筒と、ピストンスピードの上限があるので1気筒あたりの排気量を小さくして、より多く回転するように多気筒化していきます。これがどこまで行けばいいのか、昔はずっと並列エンジンだったので、4気筒あたりで落ち着いた。」

「今度はそれがVになってという進化の流れの中で、直列4気筒はその過程にあった、1つの形態にすぎない。だからエンジンの進化の流れの中で新たにV型5気筒が出てきても決しておかしくはないでしょう。」

【1次/2次振動抑制のメカニズム】重量的な不釣り合いをなくすため、リヤ1気筒に2気筒分の重さを与えたMVXのエンジンは90度V型4気筒にあたる。4気筒を3気筒に置き換えた構造なので、回転方向の1次振動が消える。同様に6気筒を5気筒に置き換えた、V型5気筒は1次振動とカップリング振動(2次振動)を消すことができる。

元朝霞研究所エンジニアの答え=市販化はある

T氏解説の通り、V型5気筒の優位性はあるという結論で異論はないだろう。コスト的には直列4気筒より割高となるが、V4と大差はないそうだ。追加1気筒分のピストンやバルブ、エキゾーストパイプ等の価格は原価で計算すると、2万円程度にすぎないという。

よって、動弁系パーツ数の勝敗はつけなかった。また、パワーに直結する排気干渉技術は、等間隔爆発のエンジンに関しては技術的課題はない。不等間隔爆発の場合は、高度な技術的蓄積が必要となるが、ホンダにはV型4気筒のノウハウがあるので、問題なくV型5気筒に移行することが可能だ。

検証3:コンセプト。VFR、XX的なハイテクGT路線か?

売れ筋コンセプトでかつV型5気筒を生かせるのはコレ

「V型5気筒を1000ccで出すなら直球勝負のレプリカ路線。逆にある程度エンジンに汎用性をもたせたいのなだ、排気量を上げるべきでしょう。たとえば、次期XX(※CBR1100XX後継機のこと)があるとしましょうか。V型5気筒で1300ccとか1400ccとかにするのも手です。」

「これならCBR1000RRも十分に生き残っていけます。VFRが歴代になってきたような、最新メカ満載のV型5気筒の1400ccで、200psは楽に出せます。この位のインパクトでリリースすれば、価格もある程度乗せられるでしょうし、マスメリットも狙えるでしょう。」

「なぜ1400ccかというと、排気量で他のメーカーを圧倒するためです。ホンダらしさというのは、意外と単純だったりするわけで、『どのスペックでも勝ちたい』のです。量産での耐久性を考慮した上でも、200psは問題ないでしょう。ただ、この場合フロントの操安とフロントタイヤには、技術革新が必要になりますが。」

「リヤタイヤは太くすればいいだけですが、そうするとフロントタイヤとどうバランスさせるのかが課題となります。単純にフロントタイヤを太くするだけでは、ハンドリングが犠牲になります。そこをどう克服していくのかが、ポイントとなるでしょう。」

「たとえば、CBR1000RRで採用した電子制御ステダンなど、軽量化を気にせず最新制御技術を次々と投入していくのもひとつの方法です。そして、最後の最後にはエンジンをアメリカンなどに、転用すればいいのではないでしょうか。X4のようなドラッグスタイルで発売すれば、北米マーケットでの販売も見込めるでしょう。」

1400cc 200psの弩級GT!【実現度は85%】

では、実際に想定しうるV型5気筒市販モデルを完成車として検証してみることにしたい。最後に、T氏へのインタビューの結果、浮かび上がったモデルをCGでビジュアル化して紹介するぞ。

ヤングマシン2004年8月号より

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事(ニュース&トピックス)

理想のスタートダッシュを決める「購入サポートキャンペーン」 Hondaでは「Rebel 250 E-Clutch」および「Rebel 250 S Edition E-Clutch」の新車成約者を対象に[…]

2026年度「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」の概要 商船三井さんふらわあが発表した2026年の「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」は、大阪と大分県・別府を結ぶ航路にて実施される特別運航だ。 通常、同社[…]

「なんとなく」の翻訳が招く、誤発注の恐怖からの解放 ガレージでの作業中でも、必要な情報へ瞬時にアクセス パーツ探しは、PCの前だけで行うものではない。ガレージで実車を確認しながら、スマホ片手に検索する[…]

2026年度版のトピックスは5つ! 大人気企画「RIDERʼS REPORT」 2026年度版もアプリ「Route!」利用コードを同梱 今年度も紙書籍版には12か月間使えるクーポンコードの同梱を継続実[…]

2026年2月、バトルハブが「ジュリのガレージ」になる スズキと『ストリートファイター6』のコラボレーションは、リアルからデジタルへと舞台を移し、新たな展開を迎える。2026年2月13日(金)から3[…]

最新の関連記事(スクープ/未来予想)

日本仕様が出れば車名はスーパーフォアになるか ホンダの名車CB400スーパーフォアが生産終了になって今年ではや3年目。入れ替わるようにカワサキから直列4気筒を搭載する「Ninja ZX-4R」が登場し[…]

みんながCBを待っている! CB1000Fに続く400ccはあるのかないのか ホンダの名車CB400スーパーフォアが生産終了になって今年ではや3年目。入れ替わるようにカワサキから直列4気筒を搭載する「[…]

“次”が存在するのは確実! それが何かが問題だ 2018年に発売されたモンキー125以来、スーパーカブC125、CT125ハンターカブ、そしてダックス125と、立て続けにスマッシュヒットを飛ばしている[…]

勝手に妄想、クーリーレプリカ! スズキの『8』プラットフォームに新顔の「GSX-8T」と「GSX-8TT」が登場した。まずは欧州や北米で発売され、順次日本にも導入の見込みだ。 この新型については以前ヤ[…]

おそらくあと数時間で答えは出るが、ヤングマシンは休んでいられない 6月30日に一報をお届けしたように、スズキ「GSX-8」系のニューモデルが登場することになりそうだ。同日にグローバルサイトで公開された[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

最新の投稿記事(全体)

もし、モンスターハンターの世界にSUZUKIがあったら 2026年2月22日に幕張メッセにて開催される「モンスターハンターフェスタ’26」に、スズキ×カプコンのカスタマイズド車が出品される。二輪のオフ[…]

リッター51.9kmの低燃費、735mmの低シートでユーザーに優しい ヤマハは、同社の原付二種スクーターで最も廉価な原付二種スクーター「ジョグ125(JOG125)」の2026年モデルを3月19日に発[…]

2026年モデル Kawasaki Z900RS SE に適合するTRICKSTAR製品の情報が確定! 世界耐久選手権(EWC)などで培ったレーシングテクノロジーをフィードバックす[…]

憧れの“鉄スクーター”が新車で買える! ロイヤルアロイは、1960〜70年代に生産されていた金属ボディのスクーターを現代に甦らせることをコンセプトとしているイギリスのブランドだ。昔の鉄のボディを持つス[…]

8000円台で手に入る、SCOYCO史上最高のコスパモデル「MT100」 ライディングシューズに求められるプロテクション性能と、街乗りに馴染むデザイン性を高い次元でバランスさせてきたスコイコ。そのライ[…]

- 1

- 2