電動キックボードに関する道交法改正について、東京都市大学 建築都市デザイン学部 都市工学科 准教授の稲垣具志さんに伺った。稲垣さんは埼玉県の三ない運動撤廃にあたり「高校生の自動二輪車等交通安全教育検討委員会」で会長を務めた方でもある。(以下、敬称略)

●文:ヤングマシン編集部(田中淳麿)

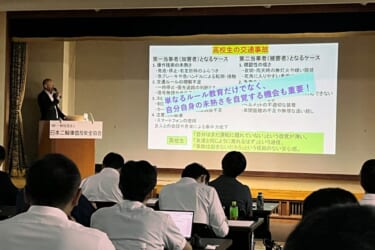

【東京都市大学建築都市デザイン学部都市工学科准教授 博士(工学) 稲垣具志氏】’16年、埼玉県に設置された「高校生の自動二輪車等の交通安全に関する検討委員会(埼玉県教育委員会主催)」で会長を務め、9回にわたる会議において三ない運動を検証し、その功績と課題に向き合った。三ない運動をやめるやめないではなく、高校生にどうやって交通安全教育を届けるのかについて、プロセスを重視した議論で合意形成、同県の交通安全教育推進に寄与し、高い評価を受けた。

電動キックボードの法改正:免許不要/ヘルメットは努力義務

───まずは、今回の法改正について率直にどう思われますか?

稲垣:モビリティに多様性が与えられる、幅が広がる可能性があるという点においては良いと思います。モビリティにおけるサービスの質が高まると思われますから。

ただ、海外では法整備をせずに普及したことで様々な事故が増え、後追いでルールが作られたところがあります。

電動キックボードという新しいモビリティが登場した時、混在した交通流の中でそれがどういう問題を起こすのかについて、どれほど想定できているのか気になります。

中でも一番の気掛かりは、6km/h以下のセーブモードで自歩道(自転車歩行者道)が走行可能という点で、果たしてどこまで安全を担保できるのかということです。

基本的にこの運用方法は性善説ですよね。セーブモードを本当にみんな使うのか。電動といえども原動機付きです。

16歳から乗れるのであれば、その時点で安全教育を頑張らなければならない。それを一体誰が頑張るのかということを議論できているのか。ルールを守らせることで安全を担保するということですけど、ルールが守られることを担保するにはどうするのか。

三ない運動とか高校生への二輪車教育とかを鑑みて言うならば、あえて申し上げたいところです。

───自走できるモビリティを親が買い与えたとして、買い与えればその日から乗れるわけです。日本では初めてのケースですが、誰が教育を担うべきなのでしょうか。

稲垣:色々な人が教えるべきでしょうけど、恐らくいま何をどう教えるべきなのかというところも曖昧です。電動キックボードがどういうものなのか、まだ社会実験のような段階ですから。電動キックボードに乗る時、基本的に考えなければならない安全とは何かが明確になっていないのかもしれません。

「楽しい/乗りやすい」ことだけ実証しても仕方がない

───法改正の検討で、警察ではモニターテストを教習所内で行いました。シェアサービスのLUUP(ループ)では事前に道交法テストがあって、合格しなければ走り出せません。また、LUUPでは地域の警察を交えて講習会も開いています。一方、学校サイドでは法改正後も通学利用については許可しないところが多いようです。

稲垣:電動キックボードがどういう乗り物で、どういったリスクがあるのかというところを業界の人など専門家が説明責任を果たさなくてはいけないと思います。「なんか便利で楽しいらしい」というだけでみんなが乗り始めて定着していくと、なかなか戻せなくなってしまうので、最初が非常に重要だと思います。

社会の中で活躍するデバイスとして電動キックボードを開発し、政治的な取り組みも含めてここまで到達したわけですから、責任もあるのかなと思います。メーカーとしてはやりたくないでしょうが、負の面も伝えていく必要があると思います。

実証実験がアリバイ作りになってほしくないですね。「事故は起きなかった」「便利だった」「楽しく乗れた」ということを実証するための実証実験ではちょっと微妙だと思いますので。

───実際にアンケート結果もそうなんですよね。高齢者のほとんどが「乗りやすかった」と。

稲垣:元気な高齢者の方が乗れたというのは良いことですが、免許を返納した高齢者は何かしらの認知機能などに障害があったりするわけですよね。そのような方が電動キックボードという新しい乗り物に対して、適正な扱いができるのでしょうか。

電動キックボードの業界が教育といったところに持っていけないのであれば、行政が見張るところなのかなと思います。高校生に対する安全教育の中に、電動キックボードという新しい交通手段が出てくるわけですから、実証実験というものをきちんと見ておく、担当者も乗ってみてどういうものなのかを知っておくということが必要かなと思いますね。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事([連載] 2輪車利用環境改善部会)

1. 【背景と現状】“原付”モビリティの現状について かつては50ccガソリンエンジン車しかなかった“原付”も現在では多様化している。今回の排ガス規制により50ccガソリン原付は生産を終了し[…]

1. 【背景】50ccガソリン原付は排ガス規制をクリアできず 50ccガソリン原付はなぜ生産終了となるのか。それは地球環境保護という理念のなか世界的に年々厳しくなる排ガス規制値をクリアできないとわかっ[…]

原動機研究部が原付通学環境整備のため講習会を開催 2025年7月13日(日)、静岡県伊豆市修善寺虹の郷において、地域クラブ「原動機研究部」(略称:原研)主催による「高校生対象 原付バイク安全運転講習会[…]

1.生徒にアンケート調査!<免許取得と車両の購入> 坂本先生は、本年7月に北杜高校の生徒を対象に安全意識に関するアンケート調査を行った。対象は原付免許を持つ2.3年生の生徒100名と、小学校時に自転車[…]

1. 山梨県の三ない運動と坂本先生の革新的な安全教育 山梨県は公共交通が不便だったこともあり全県的な三ない運動は実施されず、多くの高校でバイク通学が行われ、各校ごとに“乗せて教える”教育が施[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

伝説の暗殺拳が拓く、愛と宿命の世紀末 1980年代、原作・武論尊、作画・原哲夫により展開され、少年たちの胸を熱く焦がした『北斗の拳』。その魅力について振り返っておこう。 物語の舞台は、199X年の核戦[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

最新の投稿記事(全体)

FANTICが本気で “オンロード” を始めた! FANTICは、どちらかというとオフロードやスクランブラーのイメージが強いメーカー。しかし最近はMoto2に参戦するなど、ロードにもかなり力を入れてい[…]

■ 獲物は「シートレールとの平行美」。後付け感ゼロの衝撃! まず目を引くのが、そのレイアウトだ。マットな質感を湛えるブラック仕上げの2本出しサイレンサーは、あえてシートレールと平行に配置。 「後から付[…]

2026年度版のトピックスは5つ! 大人気企画「RIDERʼS REPORT」 2026年度版もアプリ「Route!」利用コードを同梱 今年度も紙書籍版には12か月間使えるクーポンコードの同梱を継続実[…]

ニキ・ラウダも関わった「勝つためのホモロゲ」初代M3の軌跡 初代M3は、BMWがツーリングカーレース参戦に向けたホモロゲーションモデル。1986年に市販車をリリースすると、1987年から世界ツーリング[…]

使い勝手と存在感を両立した”ミドルサイズ” シェルシートバッグMは10~14Lの可変容量を備えた標準サイズモデルだ。メインファスナー下の拡張ファスナーを開くだけで+4Lの容量を追加できる。荷物が少ない[…]

- 1

- 2