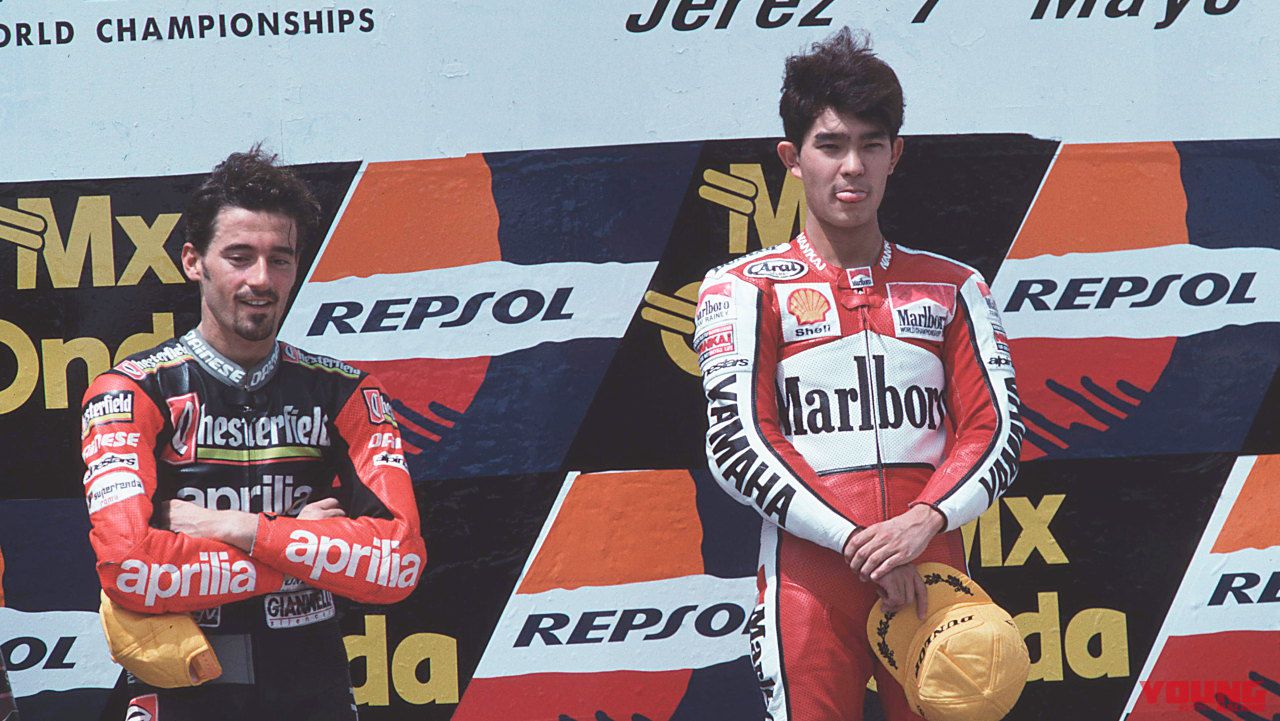

’93年、世界グランプリデビューイヤーにチャンピオンを獲得した原田哲也。その前に立ちはだかったのは、イタリア人のマックス・ビアッジだった。圧倒的優位なマシンを駆るビアッジに、どこまで食い下がれるか──。’95年、原田はレースキャリア最高の走りでビアッジに立ち向かった。

文――高橋剛 Go Takahashi 写真――竹内秀信 Hidenobu Takeuchi/YOUNGMACHINE archives (本稿はビッグマシン2016年9月号に掲載された記事を再編集したものです)

果てしなき苦難だけが待ち受けている道へ

その赤は、情熱だ。燃え上がる怒り。たぎる思い。興奮。熱意。ほとばしる命の脈動。爆発的な勢いで高空に舞い上がり、火花を散らしながら突進する。

その白は、冷静だ。ただそこにある純粋さ。いつだって真新しい気持ち。高潔な意志。まっさらに、清らかに、先を見つめる眼差し。広々としていて、明るさだけに満ちた世界。

1995年、原田哲也が世界グランプリ250ccクラスで走らせたヤマハTZ250Mは、真紅と純白に塗り分けられていた。

漆黒のマシン、アプリリアRSV250に乗ったマックス・ビアッジが、原田のマシンに近付く。次の瞬間、まるで原田などそこにいないかのように、軽やかに抜き去っていく。あまりにも脅威的。孤独なまでの速さ。すべてを覆い尽くす闇夜のように、ビアッジはその年を支配しようとしていた。

それは、’95シーズンが始まる前から分かり切っていたことだった。’94年、ビアッジはアプリリアに加入。RSV250のエンジンパワーを生かして、優位のままシーズンをリードした。そして前年のチャンピオンである原田を王座から引きずり下ろし、居心地のいいその場所に腰を落ち着けた。

’95年、開幕前テストで自分なりに好調だった原田だが、ビアッジはやすやすと、原田よりも1秒速いタイムで走ってみせた。

1秒。レースをしている身からすれば、あってはならない差だった。1周で1秒の差があれば、決勝で25周した時には25秒もの大差がつくことになる。

――こりゃあ、まるで勝負にならないな。

原田はそう思った。

マシンは不利でも、モチベーションは高かった

レース体制は充実していた。原田は、マールボロ・ヤマハ・チームレイニー250ccクラスのエースライダーだった。’90~’92年、最高峰クラスで3年連続チャンピオンとなったウェイン・レイニーが監督だ。マールボロという巨大スポンサーを携えて、まずふんだんな資金力があると言えた。

しかし肝心のマシンは、前年から、いや、その前から、さほど進化していなかった。ヤマハはこの頃、500ccクラスで苦戦。その挽回に躍起になっており、250ccにまでは十分に手が回っていなかったのである。

現場では精一杯の努力が重ねられていたが、それにも限度がある。パワーに勝るアプリリアRSV250に対してハンドリングで挑むヤマハTZ250Mだったが、圧倒的な不利は目に見えていた。

「勝負にならない」と分かり切っていながらも、原田のモチベーションは不思議と高かった。

「ビアッジを相手に、どう戦ってやるか」と、思いを巡らせていた。

「もちろん、ヤマハに『もっとエンジンパワーを』というリクエストは出してたよ」と振り返る原田。

「でも、なかなか進化してこない。エンジンもアップデートされない。それならもう、与えられたマシンで何とかするしかなかった」

TZ-Mには、ハンドリングという強みが確かにあった。ここを煮詰めていくしかない、と原田は思った。

「具体的に考えたのは、レースでのアベレージタイムを上げること。ライダーである自分にできることと言えば、それしかなかった。この年はみんなダンロップタイヤを履いていたんだけど、どうやってそのグリップを保たせるか。そしてレース後半、グリップが落ちてきた時にどう走るか……。」

「みんな同じメーカーのタイヤだから、同じようにグリップが落ちる。その中で、自分だけどうやって高いアベレージを維持するかってことを考えたんだ」

真っ向からの勝負はできない。あまりにもパワー差があるから、ライバルの真後ろにピタリと付けて空気抵抗を減らし、ストレートエンドでサッと前に出るスリップストリームというテクニックも使えない。そもそも、背後に迫ることができないのだ。

原田は、エンジニアたちに徹底的に自分が求めるマシンを要求した。もちろんそこにはエンジンへのリクエストも含まれていたが、それが叶わないことは分かっている。

ハンドリングを極めろ。完全にオレの思いのままになるマシンを用意してくれ。そうすれば、まだあとコンマ5秒は速く走れる――。

「恐らくこの年のエンジニアたちはみんな。『原田は要求が多いな!』とうるさがってたと思うよ」と笑う。

しかし変更を加えたマシンに乗った原田は、言葉通りにコンマ5秒速く走って見せた。

「自分の理想があるんだよね。『このコーナーでもうちょっとこんな風に曲がってくれたら、あとコンマ5秒はイケる』って。それはカンなんだけど(笑)、だいたい当たる。長くレースをやってるからね、だいたいは分かるものなんだ」

しかし、シーズン開幕前の事前テストの段階からすでにビアッジとのタイム差は大きく、コンマ5秒縮めれば太刀打ちできるものでもなかった。当然、エンジニアからライダーに対しても要求が出される。

「『原田こそ走りを変えてくれよ』とも言われたよ。でも、走りは変えない。変えないというか、変えられないんだ(笑)」

「簡単に走り方を変えられるぐらい器用だったら、何度もチャンピオンを獲れたと思う。でも、僕には無理だった。走りを変えて失敗したら元に戻すのは大変だから、それが怖かったんだ。シーズンは止まらないからね」

1995 World Championship 250cc

↓↓[中編]に続きます↓↓

あまりに速くて怖かった。日本GP予選で最高峰500ccマシンに匹敵するタイムを出した原田。完全に集中し切っての1周は、自ら恐怖を感じるほどの速さだった。圧倒的優位なマシンを駆るマックス・ビアッジに、ど[…]