[Q] 熱い闘いが繰り広げられるMotoGPやSBK。毎レース観ていて気になるのがタイヤです。前半にペースを上げると最後にグリップしなくなるとか、後半に備えて温存するとか、タイヤのグリップ性能はそんなに変わるのですか?

●文:ライドハイ編集部(根本健)

[A] トレッド面のゴム層が摩耗すると、ダンピング性能も落ちるからです

レース結果を左右するタイヤですが、最後までグリップの変わらないモノを用意できれば問題ないはず。なぜタイヤメーカーが開発しないのか、疑問に思われるかもしれません。

レーシングタイヤ=溝のないスリックタイヤは、技術的にもさまざまな要素が絡んでいて、簡単に説明できない部分もあるのですが、ここでは細かいコトは抜きにして概要だけでお話ししましょう。

タイヤが摩耗するとグリップしなくなるのは、路面と接しているトレッド部分のゴム層が薄くなるからです。タイヤのグリップ力は、もちろん一般的にコンパウンドと呼ばれるゴム質の粘着力がベースですが、じつはもっと大事なのがダンピング性能。

つまり、滑り出しそうになったとき、一気にスリップさせない減衰特性が大切になるのです。この特性は、ゴムの層がたわむことで得られるため、摩耗して薄くなると徐々にたわむ余裕がなくなり、厚みがなくなってしまうまで薄くなると、いきなり滑りやすくなります。

たとえば地震対策で使われる免震ゴムをイメージしてみましょう。あのゴム層が薄ければ横揺れに対し減衰できる性能は低くなりますよね。

トレッドのコンパウンドがどんなに柔らかく粘着力があっても、ゴム層が薄くなってしまうと、GPライダーでさえ深くバンクしたときのコントロールが難しくなるのです。

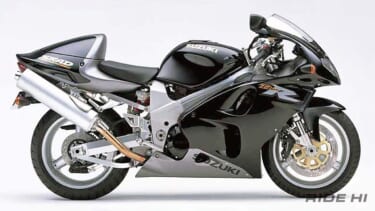

【レースでは一定のグリップ性能が求められる】摩耗によってトレッドのゴム層が薄くなると、MotoGPライダーでさえ思い切った走りができなくなる。レースでは一定時間グリップ性能が維持でき、ライダーが信頼できるバランスのいいタイヤが求められる

ゴムを分厚くすれば減りにくくなるんじゃない?

だったら、ゴム層を厚くすれば良さそうですが、これも厚すぎるとグリップ力の変化が常にある、とても乗りにくいモノになってしまいます。レースでは、一定のグリップ性能が維持されるコトが重要なのです。

もちろんグリップ性能が高くなければ、好タイムもマークできませんし、闘えません。そうなると、ベストなグリップがある一定時間以上は得られて、ライダーに信頼されるバランスを有しているのが、現在使われている仕様というワケです……

※本記事は2021年5月20日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

ライドハイの最新記事

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

前後に長くなる90°Vツインを縮める手法の数々! スズキは日本メーカーで、Vツインスポーツに最もチャレンジした実績の持ち主。 1997年にTL1000Sに端を発したその製品群は、最も成功を収めたSV6[…]

最新の関連記事(教えてネモケン)

[A] 猛暑日はライダーへの負担がハンパなく大きい。自分で絶対守る何箇条かを決める覚悟が必須 避けるべきシチュエーション 真夏にバイクに乗る経験がまだ少ない方は、照りつける直射日光と照り返すアスファル[…]

[A] より剛性を高め、スムーズな動きを追求るために開発された フロントのサスペンション機構、“フロントフォーク”には正立タイプと倒立タイプがある…と聞いて、何のこと? と思われた方は、まず写真を見て[…]

[A] 軽いことにデメリットはありません。ただ…好みのバイクに出会えるか? 正直に言って、ボクも大きくて重いバイクの扱いには腰が引けています。乗って走り出してしまえば気になりませんが、停車時の押したり[…]

[A] スポーツ性を追求するなら1本ショック。2本ショックはルックス重視 昔ながらのネイキッド系のバイクの多くが今も2本ショックユニット仕様ですが、これはオートバイらしい伝統的なルックスを重視している[…]

[A] リムの裏側にスポークが貫通しているホイールにはチューブが必要 ご存知のとおり、バイク用のタイヤにはおもにチューブ入りとチューブレスの2種類があります。 チューブ入りはホイールとタイヤの間にゴム[…]

最新の関連記事(タイヤ)

オンロード80%、オフロード20%の使用を想定 ミシュランから、2019年に登場した初代アナキーアドベンチャーの後継モデルが登場する。その名も「MICHELIN ANAKEE ADVENTURE 2([…]

ドライグリップを最大化した公道用タイヤ 2020年の年初に発売され、各メーカーのスーパースポーツマシンにOEM装着されてきたレーシングストリートRS11に後継モデルが登場した。 新作のバトラックスレー[…]

JMS2025のダンロップブースに出現 世界中で人気のアドベンチャーバイクだが、地域によって走行シチュエーションは異なり、日本国内ではほとんどオンロード専用ツアラーのように振る舞っているのに対し、欧米[…]

タイヤの内圧規定ってなんだ? 今シーズン、MotoGPクラスでたびたび話題になっているタイヤの「内圧規定」。MotoGPをTV観戦しているファンの方なら、この言葉を耳にしたことがあるでしょう。 ときに[…]

バイクのパンク修理を自分でやるときに知っておきたい基本知識 どんなに注意して走っていても、路面の釘やネジなどを拾ってパンクすることは少なくありません。とくにバイクは路肩を走行する場合も多く、路肩には車[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

最新の投稿記事(全体)

憧れの“鉄スクーター”が新車で買える! ロイヤルアロイは、1960〜70年代に生産されていた金属ボディのスクーターを現代に甦らせることをコンセプトとしているイギリスのブランドだ。昔の鉄のボディを持つス[…]

8000円台で手に入る、SCOYCO史上最高のコスパモデル「MT100」 ライディングシューズに求められるプロテクション性能と、街乗りに馴染むデザイン性を高い次元でバランスさせてきたスコイコ。そのライ[…]

なぜ「ヤマルーブ」なのか? 「オイルは血液だ」なんて格言は聞き飽きたかもしれないが、ヤマルーブは単なるオイルじゃない。「エンジンの一部」として開発されている液体パーツなのだ。 特に、超低フリクションを[…]

平嶋夏海さんが2026年MIDLANDブランド公式アンバサダーに就任! 2026年は、ミッドランドにとって創業65周年という大きな節目。掲げられたテーマは「Re-BORN(リボーン)」だ。イタリアの[…]

BADHOPが、自らの存在と重ね合わせたモンスターマシンとは すでに解散してしまったが、今も多くのファンに支持されるヒップホップクルー、BADHOP。川崎のゲットーで生まれ育ったメンバーが過酷な環境や[…]

![タイヤのグリップ性能|[バイクの仕組みQ&A] タイヤが減ってくると滑りやすくなるのはなぜですか?](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2024/02/oshiete-nemoken_018_01-768x432.jpg)