排気量が125cc以上であれば、街乗り車でもカスタム車でもレーサーでも参加できる走行会・アストライド。一般的なサーキット走行会やサンデーレースと比べると、パドックの雰囲気も走行スケジュールも一風異なるこのイベントには、個性的でユニークなマシンで参加するライダーも多い。本記事では、2023年10月に開催された走行会から、サンメカスピリットに溢れた参加車両を紹介しよう。自作派には刺激とヒントがあるはずだ。自作のマシンからクラシカルなレーサーまでさまざまなマシンが集まるアストライドの次回開催は2024年10月。詳しくは公式サイトにて。

●文/写真:モトメカニック編集部(栗田晃) ●外部リンク:オーヴァーレーシングプロジェクツ アストライド

ヤマハFZR250R:動画投稿サイトに刺激を受けて、モトジョイで製作。DX250フレーム+FZR250Rエンジンのハイブリッドマシン

海外の動画投稿サイトで見つけた、250cc4気筒エンジンを積んだ1960年代のヤマハRD56に触発されて、ヤマハDX250のフレームにFZR250Rエンジンを合体させたFD23を製作したUさん。

「どうして? と尋ねられても困りますが、1970年代のバイクに1万何千回転も回るエンジンを載せたら楽しいだろうと思いましてね」というのが製作の動機。

UさんはRZ250のカスタム車やレーサーのTZ250も所有するが、このアイデアを具体化するにはプロのアシストが不可欠。そこでローリングシャーシ状態のDXとFZR用エンジンを鈴鹿のモトジョイに持ち込み、佐藤会長にエンジン搭載のためのフレーム加工をオーダー。

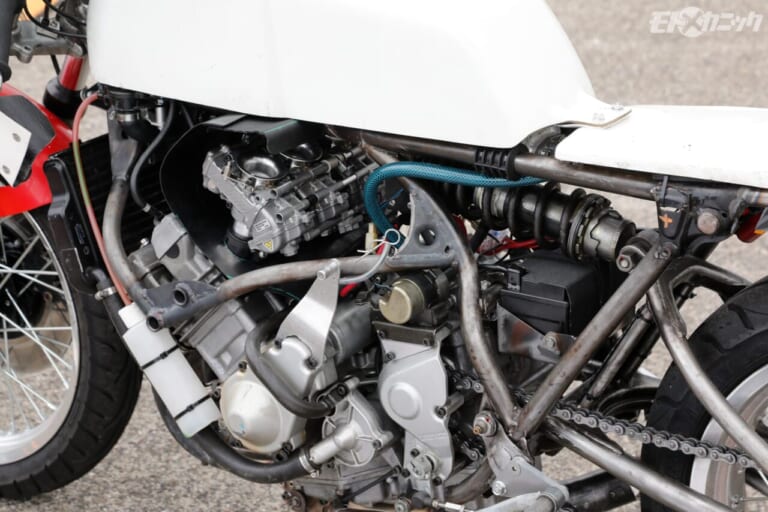

ここでダウンチューブを大胆にカットし、シリンダーを抱え込むダイヤモンドフレームが形となった。RZ250のスイングアームを流用し、1970年代のTZ250のようにモノサスペンション化したのも、Uさんのオーダーによるものだ。

骨格作りはプロに委ねたものの、ワンオフハーネス製作やFCR28キャブレターの取り付けはUさん自身が担当。シェイクダウンとなった2023年10月には未装備だったが、現在は排気デバイスのEXUPも作動するようになり、今後さらなるセットアップを進めていくそうだ。

【YAMAHA FZR250R】ライダー◎Uさん

フルスケール2万1000rpmのタコメーターが迫力のメーターまわり。電気配線は純正ベースに大改造を施して製作。セッティングを詰めて1万8000rpmまで回すのが楽しみ。

キャブセッティングの参考にするべく、エキゾーストパイプに空燃比計のセンサーを追加。走らせる以上完調で、という意気込みが感じられる。

ステアリングヘッドパイプからシリンダーヘッド、そこからクランクケース上に延びたエンジンハンガーパイプのレイアウトがよく分かるカット。経験豊富な佐藤会長ならではの大胆なデザインだ。

シートレール下にモノクロスサスペンションのショックアブソーバーが横たわり、その前方にダウンドラフトFCRのファンネルが口を開く、メカ好きにはたまらないアングル。

フロントフォークとブレーキキャリパーはTZ250(26J)用を装着。ラジエーターはRZ250用の社外アルミ製で、フルストロークで干渉しないようクリアランスを確保。

マフラーは1970年代の4ストロークレーサーに倣った直管仕様。RZ250用スイングアームに収まるスポークホイールのハブはSR500用で、ブレーキはワイヤー引き。

フレーム製作はモトジョイに依頼

既存のDX250フレームに4気筒エンジンを搭載するにあたり、スイングアームピボットとドリブンスプロケットの位置関係、クランクケースの角度を調整しながら追加フレームの位置と形状を検討するモトジョイの佐藤会長。既存フレームの改造は、図面より現物ベースで行う工程が垣間見える。

ヤマハSR400/SRX-6:ノーマルの面影を残すシングルカスタムで、ストリートもサーキット走行も満喫

1978年にデビューしたSR400と1985年発売のSRX‐6は、登場から長い年月を経ても色あせない、ヤマハらしさ溢れる不朽の名車だ。その魅力的なオリジナルスタイルをキープしながらサーキット走行を楽しんでいるのが、SRXのa1さんとSRのMさん。

SRのMさんはアストライド初参加だが、ふたりはここ以外でもスポーツ走行やサーキットイベントに揃ってエントリーすることもあるバイク仲間だ。

両名ともスーパースポーツモデル(a1さんはBMW、Mさんはドゥカティ)を所有しながら、ここでは空冷ビッグシングルの理想を追求。30年にわたり初期型SRXを所有するa1さんは、2年半ぶりのアストライドを前にサスペンションをビチューボ製に変更。これまで「やりたいカスタムはすべてやった」と自認していたそうだが、フロントから振られたりリヤが暴れていたコーナーで劇的な改善があり、ラップタイム短縮という客観的データと合わせて効果を実感できたそうだ。

一方、前後17インチホイールとセパレートハンドルというハードな仕様ながら、随所に純正らしさを残すSRは、Mさん自らパーツを選び組み立てたマシン。サーキットに通い始めて1年目で、グリッドに整列してスタートするレース形式の模擬レースにも参加。現在このSRは全バラ状態で、新たなカスタムを構想中とのこと。自分でマシンを作ってサーキットで試す。アストライドの趣旨にピッタリ合った2台である。

ヤマハSR400

1978年に登場したSR400/500は、オフロードモデルのXT500のエンジンとフレームをベースに開発された、言わば派生モデルのようなオンロードモデルだった。だが、プレーンなデザインやビッグシングルらしい重量感などが大いにウケ、時代に対応するための仕様変更を繰り返しながら、XTより遙かに長く2021年まで製造された。

【YAMAHA SR400】ライダー◎Mさん:チューブレス化した17インチリム(F3.0/R4.0)に、レースレプリカスペックのダンロップ製ラジアルタイヤを装着。マフラーはSRカスタムで有名なAAA製セミレーシングタイプ。

カスタムの素材としてもユーザー/コンストラクターから愛され、クラシック/トラディショナル/カフェレーサー/フラットトラッカーなど、さまざまなスタイルに変貌したのもSRの特徴である。Mさんの愛車は、SR本来のテイストを残しながら、17インチのワイドリムとセパレートハンドルで低く構えたスポーティーなフォルムが魅力的だ。

エンジンはSR500用クランクシャフトとφ95mmピストンで595cc化。エンジンスライダーとともにワイズギアのパフォーマンスダンパーを装着している。

スイングアームはXJR400用をベースにピボット幅を詰め、リヤショックロアマウント位置を変更。SR純正より30mm延長された。リヤショックはアラゴスタ製。

(左)外装を含め、エンジンや車体各部を黒で統一。シリンダーヘッドはヨシムラST-2ハイカムと強化バルブスプリングを組み込み、キャブはケーヒンFCR39をチョイス。(右)純正メーターを残すコックピット。アントライオン製3つ叉でオフセットを変更し、セパレートハンドルを装着。純正フロントフォークにはハイパープロ製スプリングをセット。

ヤマハSRX600

XT500のエンジンをSR500に転用したように、XT400/600用エンジンを搭載したスポーツシングルとして開発されたのがSRX-400/600。ただSRXはスチール製角断面フレームから独自に設計されており、スポーティでありながら流麗なスタイルは、“デザインのヤマハ”を強く感じさせる仕上がりとなっていた。

【YAMAHA SRX600】ライダー◎a1さん:長く付き合い特別な思い入れもあり、心にリミッターがかかってしまう初期型でのサーキットは今回で終了。今後は新たに手に入れた後期型にスイッチするというa1さん。

キック始動で前後18インチの初期型から、フロント17インチ/ラジアルタイヤ装備など仕様変更を繰り返し、フルモデルチェンジではセル付きエンジン+モノクロスサスペンションの大改革を受けながら、基本的なデザインを踏襲したSRX。

レーサーレプリカ全盛の風潮に流されることなく多くのユーザーに愛され、今も熱心なファンに支持されている。30年近く所有して手を入れ尽くしたSRX-6に加えて、サーキット用にモノショックの後期型を所有するa1さんもまた、SRXに魅入られたひとりである。

メーターまわりにラップタイマーを追加。フォークトップキャップにアジャスターが付いたカートリッジダンパーが、タイム短縮に貢献した。

フロントと同時にリヤショックもビチューボ製に変更。前回のアストライドとは別物の操縦性に生まれ変わり、3秒近くのタイム更新を果たしたそうだ。

(左)ボアアップ&ハイコンプピストンで633ccとしたエンジンは、ヨシムラST-1カムやケーヒンFCR35でチューニング。マフラーは懐かしのヨシムラサンパーだ。(右)SRX用のビチューボは、神奈川県のBSファクトリーと輸入元のガルーダが共同開発し、BSファクトリーで購入できる。

ホンダGB400TT:仕様が異なる2台のマシンを製作したGBマニアと、GB用ガスケットをリプロしたマニアなショップ

アストライドで熱いシングルといえば、レギュラーメンバーとして5台が参戦中のホンダGB400/500TTである。ヤマハSRXと同じ1985年にデビューしたGBは、先に発売された250と同様に“トラディショナルスポーツ”という位置づけだったものの、一代限りで販売終了となった。

何十年ぶりかで再燃したGB愛で製作した1号機(右)と、スペアパーツで作ったとは思えない2号機(左)。「GBファンを増やすため」という動機が素晴らしい。

そのGBをベースに、2台のマシンを製作したのがHさんだ。1980年代当時にGBを所有し、そのポテンシャルを理解していたHさんは、別の自作レーサーでアストライドに参加した際にIさん(アストライドにおけるGB伝道師)と出会い、GB愛が再燃。レーサーらしくトップブリッジ下にセパレートハンドルを装着しながら、ノーマルのシルエットを崩さないよう、ハンマーで叩いて整形したガソリンタンクと500TT用シングルシートを組み合わせた1号機を製作。

その際に用意したスペアエンジンを使って組み立てたのが、キャストホイールとコンチハンドルの2号機だ。このマシンは自ら乗るのはもちろん、他のGBオーナーにサーキット走行の楽しさを体験してもらうための“教習車”にもするそうだ。サーキット未経験で、しかしGBが集まるアストライドに興味のあるオーナーにとって、先輩の甘いワナ!? は限りなく魅力的なはず。

【HONDA GB400TT】ライダー◎Hさん:「Iさんとは『次回は街乗り仕様を含めて10台集めたいね』と話してます」とHさん。GBオーナーは、6月1日に鈴鹿ツインサーキットで開催されるアストライド・ラウンド1に集まろう!!

1号機は、ミニスクリーン付きフロントカウルもクラシカル。こちらのマフラーは右1本出しで、2号機とはディティールが異なる。

OHCながら4バルブを持つXR500R用エンジンをベースに用いるGB400/500TT。ヤマハSRXも同じくOHC4バルブだが、GBは半球状の燃焼室に4つのバルブを放射状に配置した、当時ホンダが得意としていたRFVCを採用。またオフロードモデル由来らしく、潤滑方法はクランクケース下部にオイルパンを持たないドライサンプ式だった(SRXも同様)。日本ではトラディショナルイメージの強い前後18インチスポークホイールだったが、海外ではコムスターホイールを装備したXBR500という派生モデルもあった。ホンダCB400スーパーフォア用キャストホイールを装着したHさんの2号機は、令和版XBR400 といっても過言ではない!?

(左)フロントフォークやホイールは、NC39型CB400スーパーフォア用を流用。17インチの110サイズなので、スポークホイールの1号機に比べてボリューム感がある。(右)エンジンはGB400用で、オーバーホールに合わせてポートを研磨。キャブレターはケーヒンCR38。スケルトンタイプのクラッチカバーは自作品。

コックピットまわりは、コンチハンドルにスキッツのタコメーターを備えたシンプルな仕上がり。タンクキャップはワンタッチ式に交換し、ベントパイプを追加。

スイングアームやリヤホイールもCB400スーパーフォア用。マフラーはCB400SSの社外品をショート化。

ホンダGB500TT:ガレージ48が腰上メンテの必須パーツ・廃番ガスケットを独自にリプロ

アストライドGBグループで、1台だけGB400TT Mk2用カウル付きのGB500TTで参加しているのが、岐阜県各務原市のバイクショップ・ガレージ48代表の田中克広さん。

溶接/旋盤フライス加工/ワンオフパーツ製作/カスタムバイク製作などを行う一方、「GBはMk2用カウル付きじゃなきゃダメ」というマニアぶりで、愛車をサンプルにGB用パーツも開発。最新パーツは「エンジンメンテの必需品だから、ないと困りますよね」と、国内メーカーにて独自に製造したGB400TT用ヘッドガスケット!! GBに真面目すぎるのが田中さんだ。

GB500TTには本来カウル付きのMk2は存在しないが、「オバQカウルを付けたい」とオリジナルカウルステーを開発してアストライドにエントリー。

劣化による硬化で使い物にならない純正のゴム製インシュレーターに代わる、キャブレター交換時に必須のアルミ製ショートインシュレーターも開発。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

バイクいじりの専門誌『モトメカニック』のお買い求めはこちら↓

モトメカニックの最新記事

軽視されがちな重要パーツ「ガソリンホース」はキジマ製品が安心 バイクにとって極めて重要にもかかわらず、軽視されることが多いのがガソリンホースやフィルターだ。経年劣化でカチカチのホースに触れても「今度で[…]

原液~100倍希釈でオフロードモデルや旧車絶版車の泥や油汚れに浸透 「洗車はメンテナンスの第一歩」と言うとおり、タイヤやチェーンやブレーキの摩耗や損傷を確認し、的確にメンテナンスや部品交換を行う上でも[…]

太いケーブルの通り道確保とバッテリーへの確実な結線が重要 レジャーやキャンプや災害時に重宝する可搬式電源と言えば、かつてはエンジンを動力とした発電機が一般的だったが、それに代わって一気に普及したのがポ[…]

気楽に常用高回転を楽しめる原付2種モデルだからこそ、エンジンオイル交換に気を配りたい ホンダ横型エンジンの伝統でもある、粘り強くトルクフルな走りを現代に伝えているホンダモンキー125。スーパーカブ12[…]

「効率よく洗えるケミカルが欲しい」の声に応えた超音波洗浄機用 バイク整備の上での洗浄で大変便利な超音波洗浄機だが、洗浄液として何を使えば良いのか分からないというユーザーも少なくなかった。 一般的な水道[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

人気記事ランキング(全体)

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

短期間でよくぞここまで……! のヤマハV4 マレーシア公式テストの現地ナマ情報第2弾は、ついにV型4気筒エンジンにスイッチし、スーパーバイク世界選手権(SBK)チャンピオン、トプラック・ラズガットリオ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

最新の投稿記事(全体)

Eクラッチ普及計画が進行中! Eクラッチと電子制御スロットルが初めて連携 ホンダは「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」、「第53回 東京モーターサイクルショー2026」、「第5回 名古屋モ[…]

5年ぶりのホワイト復活、4年ぶりのガンメタルも ホンダは2026年モデルの「ゴールドウイングツアー」を発表。385万円~390万5000円(車体色によって異なる)で2026年3月20日発売する。 今回[…]

スペシャルカー界隈の横綱的な存在 イズデラ・インペラトール108iというネーミングは、「“I”ngenieurbüro für “S”tyling, “De”sign und “R”acing」という[…]

従来比約1.7倍の容量アップで「すぐ切れる」不安を解消 RSタイチの電熱シリーズ「e-HEAT」に対応するこの「RSP064」は、7.2Vの専用充電池と充電器のオールインワンセットである。かつてのモバ[…]

コンセプトモデルとしての登場だが、市販される可能性しか感じない! 400cc・2気筒シリーズに初めてHonda E-Clutch(以下、Eクラッチ)を投入するのはCBR400Rだった。欧州では昨秋のE[…]

- 1

- 2