GSX-Rの初出は400が先だった!

1983年の東京モーターショーで、ワークス耐久マシンGS1000Rのほど近くに展示された1台のバイクが大きな注目を浴びた。「GSX400R」の名がつけられた試作車両は耐久レーサーと見紛うばかりの作りで、翌84年3月に「GSX-R」の名で発売された。車名に400の数字が入らないのは「400ccの排気量を超えた速さを持っている」のが理由という。

GSX-R750はビッグバイク初のレーサーレプリカとして注目を浴びたが、排気量無制限の自動二輪免許の取得が極めて困難だった当時は、やはり中型限定二輪免許で乗れる400ccが現実的。そこに登場したGSX-Rに人気が集中したのは当然だろう。また最初に登場したGSX-R(400)の性能や完成度の高さから、翌年発売のGSX-R750への期待もいっそう大きく膨らんだ。

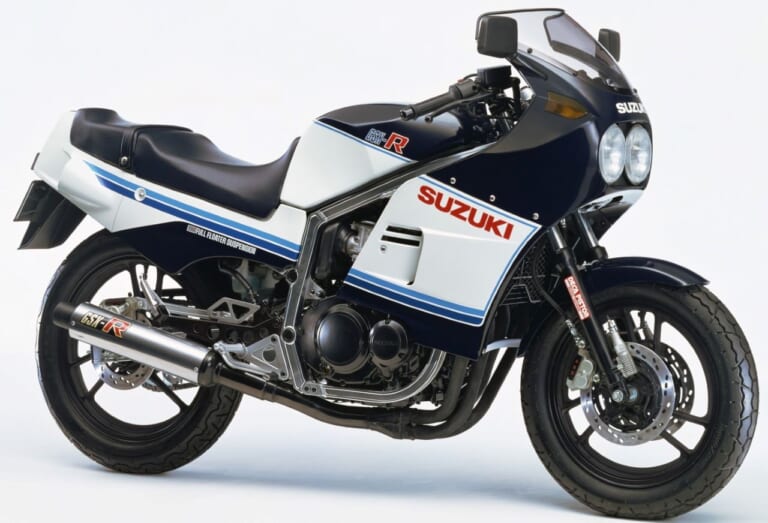

1984年 GSX-R

スズキ400クラス初のGSX400FWの水冷4気筒エンジンをベースに大幅にリファインし、当時クラス最強の59馬力を発揮。アルミの角断面の四隅に補強リブを持つMR-ALBOXフレームを始め徹底的な軽量化により、驚異的な乾燥重量152kgを実現。ワークス耐久マシンGS1000Rをモチーフとするデュアルヘッドライトのカウリングも人気を集めた。85年はカラーチェンジと小変更のみ。

1986年 GSX-R

シリンダーヘッドを水冷、シリンダーをフィンによる空冷、ピストンはオイルジェットによる油冷という冷却方式SATCSを採用した新型エンジンを、DC-ALBOXと呼ぶ新型アルミフレームに搭載。ルックスは耐久レーサー風ではなくフルエアロタイプになった。翌87年型は丸目二灯に戻り、スポーツプロダクションレース用にクロスミッション装備のSPも設定。

1988年 GSX-R400

エンジンが新設計の水冷となり、新型のDC-ALBOXフレームは従来モデルより15%剛性アップ。φ33mmの大口径キャブレターやクロスミッション、伸び側/圧縮側減衰力調整機構付きの前後サスペンションやシングルシートを装備するSPも発売(トランスミッションのみSTDのSPⅡもアリ)。89年はルックスは踏襲するが足まわりを強化し、車名がGSX-R400Rに変わった。

1990年 GSX-R400R

エンジンは動弁系やストレート吸気などに刷新。アルミフレームはGSX-R750と同形状のダブルクレードルに変更され、フロントフォークが倒立タイプになる。スラントしたノーズのレンズの中に二灯ヘッドライトが収まる。φ35mmの大口径キャブレターやクロスミッション、伸び側/圧縮側減衰力調整機構付きの前後サスペンション装備するSPも発売(トランスミッションのみSTDのSPⅡもアリ)。この型が最終モデルとなりカラーチェンジを重ねて1999年まで販売された。

250も続け!

スズキは1983年に250ccクラス世界初の水冷4気筒エンジンを搭載するGS250FWを発売し、85年には進化版のGF250をリリース。そんな4気筒エンジンにさらに磨きをかけ、4バルブ化やショートストローク化した新エンジンを搭載するGSX-R250を生み出した。250クラスは2ストロークレプリカが勢力を持っていたが、当時の入門レースとして人気の高かったSP-F(4ストローク250cc)に向けたSP仕様もラインナップした。

1989年 GSX-R250R

エンジンは動弁系のフリクションロスを低減し、高剛性なアルミ製ダイヤモンドフレームやスタビライザー付きのスイングアームを装備。カウリングの形状もより耐久レーサーに近づけた。クロスミッションとシングルシートを装備するSP仕様もラインナップ。89年は標準モデルのGSX-R250も併売。

GSX-R750第二章、水冷化で戦闘力アップ!

かつては重量やサイズ面で不利だった水冷エンジンも急速に進化を遂げ、軽量化やコンパクト化が進んだ。そこでGSX-R750も初代からレースで得たテクノロジーを投入し、ついに水冷化した。アルミ製のダブルクレードルフレームも、コンピュータ解析により大幅に剛性を高めた。

レースにおいては1993年までは、ほぼ改造無制限のTT-F1規定だったが、レギュレーンション変更により、94年から全日本選手権や鈴鹿8時間耐久レースは市販状態からフレーム変更などが認められない、改造範囲の狭いスーパーバイク規定に変わった。そこで戦闘力を高めるため、96年にフルモデルチェンジを敢行。全面的に刷新したエンジンを、WGP500で闘うワークスマシンRGV-Γ500を踏襲するアルミツインスパーフレームに搭載した。

1992年 GSX-R750

スラントしたフロントカウルこそ前モデルのイメージを踏襲するが、フルモデルチェンジで新設計の水冷4気筒を搭載。国内モデルは自主規制限度の77psだが、輸出仕様は118psを発揮。水冷化によりシリンダーピッチを10mm、クランクケース幅を57mm縮小してコンパクト化。角断面のアルミ製ダブルクレードルフレームはねじれ剛性を24%も向上。サスペンションもグレードアップしている。93年はカラーチェンジのみ。

1994年 GSX-R750SP

94、95年モデルは車名をGSX-R750SPに変更。キャブレターがφ38からφ40mmのTMRに変わり、フロントフォークのアウターが太くなった。

1996年 GSX-R750

フルモデルチェンジ。新設計エンジンは25度前傾し、新型の電子制御キャブレターを装備し、輸出仕様は128ps。フレームはGPマシンの技術を取り入れたツインスパータイプ。ラム圧(走行風圧を利用して吸気量を増やす)利用のためフロントカウルに大きなダクトを装備。車両重量が92年型で208kgまで増加したが、このモデルで初代と同じ179kgに軽量化した。97年はカラーチェンジのみ。

1998年 GSX-R750

FI(電子式燃料噴射装置)を装備。ダイレクトCDIイグニッションを採用し、エンジン内部を始め各部パーツを軽量化。GSX-R750の国内販売はこのモデルが最後になる。99年はカラーチェンジのみ。

SS600で闘うミドルGSX-R

GSX-R600は、1992年にGSX-R750が水冷化されたのと同時に、排気量を縮小した兄弟モデルとして登場したが、翌93年と2年間販売していったん生産を終了。しかし、1997年から開催されたスーパースポーツワールドシリーズ(4気筒は600cc以下。1999年からFIM世界選手権に格上げ)に合わせて、軽量コンパクトなスーパースポーツモデルとして開発・販売を始めた。

1997年 GSX-R600

1996年のGSX-R750と同時開発。1390mmのホイールベースで174kgの超軽量な車体に106psを発揮するエンジンにより、1.6kg/psのパワーウエイトレシオを実現。2000年型までは毎年カラーチェンジのみ。

今回のパート1では1984年のGSX-R(400)登場から油冷の750や1100、そして水冷化した750へと20世紀のGSX-Rシリーズを見てきた。パート2では新世紀のGSX-Rを紹介するので、乞うご期待!

※本記事は“ミリオーレ”が提供したものであり、文責は提供元に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

あなたにおすすめの関連記事

俺たちの青春バイク!【ヨンヒャクが熱かった!Vol.1 ホンダ編】はこちら俺たちの青春バイク!【ヨンヒャクが熱かった!Vol.2 ヤマハ編】はこちら俺たちの青春バイク!【ヨンヒャクが熱かった!Vol.[…]

大鶴義丹(おおつる・ぎたん)/1968年4月24日生まれ。俳優、作家、映画監督など幅広いジャンルで活躍。バイクは10代の頃からモトクロスに没頭。その後、ハヤブサやGSX-Rシリーズでカスタム&サーキッ[…]

大鶴義丹(おおつる・ぎたん)/1968年4月24日生まれ。俳優、作家、映画監督など幅広いジャンルで活躍。バイクは10代の頃からモトクロスに没頭。その後、ハヤブサやGSX-Rシリーズでカスタム&サーキッ[…]

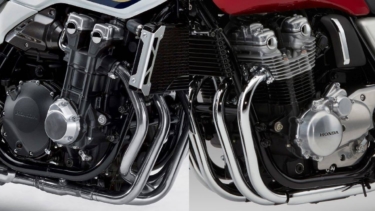

いまどきは水冷が優勢のようだけど…… なにを今さら……の話ながら、エンジンのシリンダーの中(燃焼室)では、空気とガソリンを混ぜた混合ガスをギュッと圧縮し、点火プラグで火花を飛ばして爆発燃焼させている。[…]

慣らし運転を行うと、パワーを引き出せる!? バイクのエンジンの内部では、数多くの金属部品が擦れ合ったり噛み合ったりして動いている。これらの金属部品は新車の状態では機械加工されたばかりなので、部品の角や[…]

最新の記事

- 補助金なしで22万円! ホンダが『充電インフラなし』でも使える新型EV原付「ICON e:」を発表

- 旅するだけで幸運になれる…かも?! 君は「吉方位旅行」を知っているか【2月の吉方位付き】

- デグナー新作|プロテクターに2XL、レディースブーツに25cmが登場!待望の新サイズ追加

- 直4からV4ってそんなに難しいの? というギモンに答えます!【ノブ青木の上毛グランプリ新聞 Vol.38】

- 【国内最速試乗】ヤマハJOG ONE:同社初の“新基準原付”、すでに5000台も受注された人気の秘密とは!?