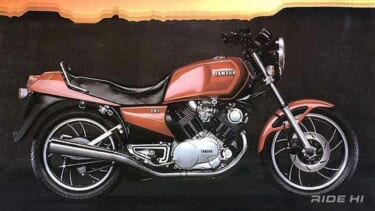

1980年、時代の趨勢は4ストロークエンジンの高性能路線に進み始めていたものの、ヤマハは最後になるかもしれない2ストロードスポーツの究極を目指し、RZ250/350を開発。これが1980年代後半の2ストレプリカブームの発火点となったが、ならばRZ250はどんな立ち位置のモデルであったのか? 後の2ストレプリカとの違いを含めて記した回顧試乗記を紹介しよう。

●記事提供:モーサイ編集部 ●レポート:阪本一史 ●写真:山内潤也

※この記事は別冊モーターサイクリスト2010年11月号の特集「YAMAHA RZ250伝説」の一部を再構成したものです。

ヤマハ RZ250のエンジン「2ストロークスポーツの純粋なピーキー特性」

ヤマハ発動機の創立25周年に当たる1980年、TZレーサーレプリカをうたい満を持して登場したRZ250。その存在はバイク誌をむさぼるように読み始めた当時中学3年の私(1966年生まれ)にも、鮮烈な印象を与えた。レーサー譲りのメカニズムの詳細は、浅薄な知識では読んでも分からないことが多かったものの、水冷の250ccエンジンで、35psという当時の量産車で最高の出力値に心ときめくものがあった。パワーウエイトレシオという言葉が盛んに使われ始め、軽さとパワーが何物にも代え難いバイクの絶対的価値観として喧伝された時代だったから、私はその流れに乗せられて心をときめかせたとも言える。

だが、それから1年あまり後、原付のCB50Sからの乗り換えで購入した軽二輪は、RZのライバルとして登場したVT250F(1982年)だった。こちらもRZと同じ最高出力の250ccスポーツだったが、腕の未熟だった私には、荒々しい2ストローク(RZ)、扱いやすい4ストローク(VT)というイメージがあり、RZに踏み切れない気持ちが植え付けられていたのだろう。

結局その1年ほど後、友人の愛車に乗せてもらい私はRZを初めて味わったが、第一印象は発進時の手強さ、そしてコーナーでの曲がりにくさだった。当時すでに「(ニュートラル)ハンドリングのヤマハ」という評価を雑誌で見知っていたが、もう少し経験を積まないとその真意が分からなかったのだ。

……だが、眼前にある極上のコンディションのRZには、30年近く前の畏怖は感じない。鮮やかなパールホワイトで滑らかに丸みを帯びた形状の外装と、その下にブラックアウトされた水冷パラツインの精かんな印象のコントラストは今見ても新鮮だと感じるし、なぜ当時こちらを選ばなかったのか、ちょっと後悔するほどにまぶしい。

YAMAHA RZ250[1980]

またがってみて、こんなに軽くてコンパクトだったのかと感じるのは、昨今のビッグバイクで麻痺させられたせいだろう。両足はべったりと着き、上体は軽い前傾。昔は分からなかったが、意外にハンドルは低くてバーエンドが下がっているのだなとも感じた。今の基準で言えばレーシーというわけではないが、1980年当時は「攻めモード」の設定だったに違いない。

キック始動を試みてアームが最後まで下り切らないことが分かり、右ステップをたたんで踏むことを思い出した。そして目覚めたエンジンがバランバランと懐かしいパラレルツインサウンドを奏でたが、その音が同行したRD250よりはるかに静かなことも実感した。

クラッチをつないで走り出すとき、「なるほどこれがピーキーの代名詞だ」という低回転トルクにもニンマリした。何気なく5000rpm以下でつなぐと回転が落ち込み、それでも成り行きまかせでクラッチミートして走り出すと、ウゥウゥーとくぐもった音とともに、思いどおりでない加速感が数秒続くが、その内に半クラッチを長めに使いながら走り出すコツや中回転をキープするという走りや、パワーバンドという言葉を思い起こすのである。

YAMAHA RZ250[1980]

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

モーサイの最新記事

河津桜祭りは2月7日~3月8日まで開催! モーサイをご覧の皆様こんにちは。モータージャーナリストの相京です。最近はライターよりyoutube活動の方が多め。そして、近ごろは河津観光アンバサダーも担当し[…]

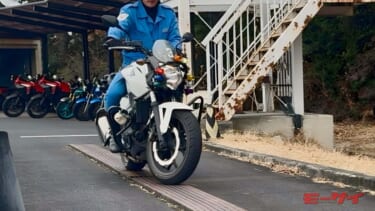

クランク:低速操作の「総合芸術」を身につける まず、あの忌々しい「クランク」から。 直角コーナーが連続するあのコース、公道で遭遇したら普通は足を着いてヨボヨボ進むか、そもそも入りませんよね。でも、あの[…]

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

車両の種別と免許の関係が複雑な「あの乗り物」 1.信号無視車両を停止させる 白バイ新隊員としてひとり立ちし、しばらく経った頃の話です。その日も私は、交通量の多い国道で交通取り締まりをしていました。交差[…]

今も勘違いが多いかも!? 「新基準原付」を詳しく解説 「新基準原付」が設けられることになった背景は 2025年4月1日から施行される新たな区分「新基準原付」が導入されるもっとも大きな理由は、新しい排ガ[…]

最新の関連記事(ヤマハ [YAMAHA] | 名車/旧車/絶版車)

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

フラッグシップの最速争いに対抗しながらスーパースポーツの牙城を崩さないハンドリング重視を貫く! 1985年に水冷DOHC5バルブのFZ750をリリース、パフォーマンスでトップクラスへ踊りでたヤマハは、[…]

エジプトのファラオラリーでテネレが切り開いた砂漠走破を2スト250レプリカエンジンが成し遂げた! 1987年の東京モーターショーに、ヤマハはファンの意表をつくモデルを発表した。直前にエジプトの砂漠を4[…]

RZ250の完成度を高めずにいられないライダー揃いの開発陣! ’80年代の2スト人気に火をつけたRZ250。排気ガス規制などで2ストロードスポーツが終焉を迎えたといわれていた空気を、水冷化をはじめすべ[…]

ヤマハで初の75°Vツインをヨーロピアンスポーツでも展開! 1980年秋、ヤマハはIFMA(ケルンショー)で初めて750ccのVツインをお披露目した。 大型バイクはDOHC4気筒であることが条件のよう[…]

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車 | 試乗インプレッション/テスト)

幻のモペット「ホンダホリディ」 昭和の時代、ホンダが開発したモペット「ホリディ」の正式名称は「ホンダホリディ」、型式はPZ50。1973年頃「ブーンバイク」というアイデアを基に、ホンダ社内のアイデアコ[…]

生産累計1億台、60周年の原点モデル 初代スーパーカブはホンダ創業の本田宗一郎氏と藤澤武夫氏が直接開発の先頭に立ったオートバイ。それに続く東南アジアのドリーム、WAVEなどを含む歴代スーパーカブシリー[…]

ヤマハNMAX155試乗レビュー この記事では、ヤマハの原付二種スクーターから、NMAX ABS(125)の2018年モデルについて紹介するぞ。 ※以下、2018年7月公開時の内容に基づく 【NMAX[…]

ホンダPCX/160(2020/2021)比較試乗レビュー この記事では、ユーロ5に対応するため全面的に刷新し、第4世代となった2021年モデルと前年にあたる2020年モデルについて比較して紹介するぞ[…]

ホンダ CB400スーパーフォア(2018) 試乗レビュー この記事では、平成28年度排出ガス規制に法規対応するなどモデルチェンジを実施した2018年モデルについて紹介するぞ。 ※以下、2018年6月[…]

人気記事ランキング(全体)

ライダーの夏を彩る「名探偵コナン」コラボ ワークマンが送る、名探偵コナンとのコラボアイテムのコンセプトは「夏の難事件は、ワークマンが解決」。真夏のアスファルトからの照り返しや、突然のゲリラ豪雨など、夏[…]

日常の足として”ちょうどいい”を訴求 日々の買い物、駅までの送迎、あるいは農作業。そんな日常の足に、大型の自動車はオーバースペックであり、重い維持費がのしかかる。かといって、二輪車は転倒のリスクや悪天[…]

GTRは5台の予定がけっきょくは28台を製造 ロードカーとしてマクラーレンF1が登場したのは1992年のこと。ちなみに、この年デビューのスポーツカーはRX-7(FD)やインプレッサWRX、ダッジ・バイ[…]

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

従来品に比べて音質が格段に良くなった!『B+COM 7X EVO』 登場したばかりの『B+COM 7X EVO』を使ってみてまず驚いたのは音楽再生時の音質の良さ。元々サインハウスのB+COMシリーズは[…]

最新の投稿記事(全体)

単なる「販売店」ではない。五感を刺激するショールーム カワサキプラザの真骨頂は、その圧倒的な世界観にある。 一歩足を踏み入れれば、そこは最新のストアデザインが施された洗練の空間。独自の香りと心地よいB[…]

機能が形を作るとは、まさにこのこと! もはや「走る芸術品」という言葉すら生ぬるい。第7世代へと進化したパニガーレV4の姿は、単なる美しさの追求ではなく、時速300km/hオーバーの世界で戦うための「空[…]

ドラレコの「配線地獄」はもう終わり! 車やバイクに乗るなら、もはやドライブレコーダーは必須装備だ。しかし、「面倒極まりない配線処理」で購入に踏み切れない方も多いのではないだろうか。ショップに頼めば工賃[…]

【第1位】ワークマン×『葬送のフリーレン』第2期コラボTシャツが登場! 人気アニメ「葬送のフリーレン」とワークマンの異色コラボが堂々の1位を獲得した。980円という驚愕の価格ながら、ふだん着やツーリン[…]

エモーショナルな体験ができる冒険ラリー オートバイ冒険家・風間深志氏が発案した日本最大級のツーリングラリー「SSTR2026(サンライズ・サンセット・ツーリングラリー2026)」が、2026年5月23[…]

- 1

- 2