![[ビギナー向けDIY] 冬の定番“グリップヒーター”の取り付け方〈オールシーズン役に立つ〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/12/wym2212-grip-heater-01.jpg?v=1670150811)

地球温暖化が進む昨今。とはいえライダーにとって、やっぱり冬は寒い。とくに手元の冷えはカラダに堪えるもの。そこでグリップヒーターの出番なのだが、標準装備されている車両はまだ少なく、後付けせざるをえないのが実情だろう。でも大丈夫。ビギナーやDIYが得意ではない方でもなんとかなる、グリップヒーターの取り付け方を紹介しよう。

●文:ヤングマシン編集部(カサ) ●外部リンク:エンデュランス

初心者でも自分でグリップヒーターを取り付けられるのか?→無事にできた

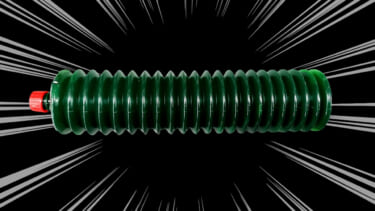

今回のDIYは、数あるグリップ交換型の選択肢から、エンデュランスの「汎用グリップヒーター HG120M」をチョイス。電圧計機能はもちろん、電圧の上下によって通電量を自動調整する“レギュレート機能”や、エンジン始動時にだけ加熱設定を高くしておける“スタートアシスト機能”などが備わったモデルだ。

【エンデュランス 汎用 グリップヒーター HG120M】●価格:1万890円 ※2024年2月現在、同系のHG120が販売中。価格1万1880円

初心者にとって、グリップヒーター取り付けのハードルは2つあるだろう。

- そもそも電源をどこからどう引っ張ればいいのか?

- 元のグリップをうまく取り外せるのか?

ハードル1:グリップヒーター取り付けの前に、電源をどうするか問題

電源はヒューズボックスから取るのが無難

電源の取り方についてはいろいろなやり方があると思うが、筆者はわかりやすく“ヒューズホックスから電源を取る”ことに。結果、ヒューズボックスからハンドルまで配線を延ばす必要が生じるが、それはそれで良しとした。

とりあえずこれだけは用意しておきたい工具類

- プラスドライバー:家庭の工具箱に入っているレベルでOK

- ラチェットレンチ:安物でもいいからソケットレンチセットを持っとくべし

- 電工ペンチ:配線コードをつなぐギボシ端子を加工するため

- ラジオペンチ:ギボシ端子加工のサブとして

- 検電テスター:どの配線に電気が通っているかをチェック

今回、電源取り回しに調達したパーツ類

- ヒューズ電源:電流(A)とヒューズ形状(平型/ミニ平型/低背)の違いあり

- 配線コード:ヒューズ電源からグリップヒーターへの配線。

- ギボシ端子:配線コードをオス/メスで繋ぐ金具。塩ビカバーとセットで。

- クワ型端子:マイナス配線取り付け用

- 結束バンド:配線コードの取り回し固定用

(念のため)電気取り扱い上の基礎知識

- 電力(W)=電圧(V)×電流(A)

- 配線を繋ぐときはプラス極から、外すときはマイナス極から

さて、電源取り回しの手順

- ヒューズボックス内、ヒューズ電源を差し込むスロットを決める

- 対象のヒューズを取り外し、ヒューズ電源を差し込む

- ヒューズ電源に配線コードを繋ぐ

- 配線コードをハンドル側に取り回す

- 配線コードとグリップヒーター側の配線を繋ぐ

手順1:ヒューズボックス内、ヒューズ電源を差し込むスロットを決める

手順2:対象のヒューズを取り外し、ヒューズ電源を差し込む

電源チェックが済んだら、念のためバッテリー(のマイナス極)を外しておきたい。すべての配線作業が済んだら復帰させて通電チェックを。

手順3:ヒューズ電源と配線コードを繋ぐ

電工ペンチを使って、配線コードのプラス側にギボシ端子(オス)、マイナス側にクワ型端子をかしめて取り付ける。電工ペンチでの端子のかしめ方にもそれなりのコツがあるのだが、ここでは割愛する。ググるなりして参照されたし。

ここで注意したいのは、エーモン等が製造している一般的なギボシ端子(写真右側)のサイズがφ3.96であるのに対し、一部のバイク用端子(写真左側)が若干細いφ3.5であること(今回のグリップヒーターも後者)。オスとメスのサイズが合わないと、“奥までしっかり差し込めない/スカスカで抜けてしまう”ので、どちらかの規格に統一して付け替える必要がある。

続いて、ヒューズ電源のプラス線と配線コードのプラス線をギボシ端子で繋ぎ(写真上側)、次に配線コードのマイナス線(クワ型端子)を金属部に繋いでアースを取る(写真下側)。

手順4:配線コードをハンドル側に取り回す

ヒューズボックスからハンドル付近に配線するコードであれば、本来なら一旦タンクを外して這わせるべきなのだろうが、そこまでオオゴトにしたくはないので、今回はフレームに沿わせて遠回りさせることにした。作業がラクだとはいえ、チェーンなどの可動部分や熱を持つエンジンにコードが直接当たることのないよう、それなりの配慮が必要ではある。

手順5:配線コードとグリップヒーター側の配線を繋ぐ

取り回した配線コードの先端にもギボシ端子を取り付け、それらとグリップヒーター側の配線を繋げば完成なのだが、ここで問題なのは、かなり太くてかさばるグリップヒーター側の配線をどこに収納すればいいのかということ。筆者の場合はヘッドライト部が大きい旧車につき、その中のスペースに押し込めることができたが、スマートなイマドキの車両の場合は収納場所に悩むかもしれない。

電圧計をハンドルバーに設置し、バッテリーを復帰させてエンジン始動。無事に電圧が表示された。これにて電気系作業は完了。

ハードル2:続いてグリップの付け替え。簡単に抜けるのか??

結果:恐れるに足らず

電源取り回しの課題をクリアして、お次はグリップの付け替え作業。ざっと見たかぎりでは、黄色い接着剤が一部はみ出ているなど、びったり張り付いて簡単には剥がれないんじゃないかと思っていたのだが…。

結果から言うと、あっさり抜くことができてしまった。

だがその後、ハンドルバー全面に塗りたくられた接着剤をきれいに取り除くことに意外にも時間がかかってしまったのは予想外だった(上手い方法がきっとあるんだろうが、今回は地道にこそげ取った)。

バーをキレイなカラダにしてあげた後、新グリップをぐいと差し込む。細かい調整を施して、全工程終了と相成った。

ここで使った工具類

- マイナスドライバー:家庭の工具箱に入っているレベルでOK

- パーツクリーナー:スロットル側が樹脂製なので、プラスチックセーフタイプを使用

- カッターナイフ:こびりついた接着剤を地道にこそげ取る

作業手順(と言ってもごくあっさり)

編集部の仲間から聞いた手法=マイナスドライバーを突っ込んでグルッと一周させつつ、その奥にパーツクリーナー(プラスチックセーフ)を吹きつける。ねじるようにグリップを回してみたら、あっさりスッポリ抜けてしまった。

旧グリップ取り外し後。見てのとおり接着剤がこびりついている。これをキレイにこそげ落とす。左手側はスチールパイプなのでまあまあの手間で済んだが、右手スロットル側は樹脂製のためなかなか剥がれず難儀した。

接着剤を剥がし切った後に、新グリップを差し込む。左手側はややキツめで、ぐりぐりしながら装着完了。右手スロットル側はややゆるかったので、同梱されているアルミテープを数枚貼って対処。今回、接着剤は使わなくてよしと判断した。

完成! 終わってみればこんなもんかという気もしなくはない。

全工程終了:これで冬ツーリングも怖くない!

すべての作業を終えて、試走タイムへ。走り出し直後にレベル5に設定しておくと、みるみる間に発熱。しかも巻き付け型とは異なりグリップ全体が温まることもあって、手元全体を包み込むような“ぬくぬく感”に浸る。

始める前はどうなることかと不安もあったが、終わってしまえばそれほど大変な作業でもなく、またその後に得られる満足度の高さと合わせると、グリップヒーター換装DIYは、バイクいじり初心者が取り組む課題としてうってつけだと言えるだろう。

手元の寒さをどうにかしたいビギナー諸氏、どうぞお試しあれ!

後日談:じつは冬以外でもけっこう使うことアリ

グリップヒーター取り付けから1年が経過。スイッチを入れるのは真冬だけだと思っていたのだが、意外にもオールシーズン使えることがわかった。

春秋シーズンでもロングツーリング中に手先が冷えてくることは普通にあるし、夏でも雨に降られてグローブがびしょびしょ、なんて時に重宝した。

日本の気候を考えると、新車にはひととおり標準装備されてもおかしくないような気がするのだが…。

今回使用したパーツ等、まとめてポチるならこちら↓

※本記事は2022年12月6日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(メンテナンス&レストア)

軽視されがちな重要パーツ「ガソリンホース」はキジマ製品が安心 バイクにとって極めて重要にもかかわらず、軽視されることが多いのがガソリンホースやフィルターだ。経年劣化でカチカチのホースに触れても「今度で[…]

怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]

グリスよ、なぜ増えていく? バイク整備をやっていると、なぜか増えていくものがあります。そう、グリスです。ベアリング用、ステム用、耐水、耐熱、プラ対応、ブレーキ用、極圧グリス、ガンガン使える安いやつ・・[…]

徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]

論より証拠! 試して実感その効果!! カーワックスやボディシャンプーなどを手掛けている老舗カー用品ブランドとして知られる『シュアラスター』。シュアラスター展開するLOOPシリーズはエンジン内部のコンデ[…]

最新の関連記事(ビギナー/初心者)

きっかけは編集部内でのたわいのない会話から 「ところで、バイクってパーキングメーターに停めていいの?」 「バイクが停まっているところは見たことがないなぁ。ってことはダメなんじゃない?」 私用はもちろん[…]

徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]

改めて知っておきたい”路上駐車”の条件 休暇を利用して、以前から行きたかったショップや飲食店を訪ねることも多くなる年末・年始。ドライブを兼ねたショッピングや食べ歩きで日ごろ行くことのない街に出かけると[…]

「すり抜け」とは法律には出てこない通称。違反の可能性を多くはらむグレーな行為 通勤・通学、ツーリングの際、バイクですり抜けをする人、全くしない人、時々する人など、様々だと思います。しかし、すり抜けはし[…]

「一時停止違反」に、なる!/ならない!の境界線は? 警察庁は、毎年の交通違反の取り締まり状況を公開しています。 最新となる「令和3年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等につい[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

最新の投稿記事(全体)

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

Y’S GEARの新作コレクション バイクメーカー・ヤマハのノウハウを惜しみなく投入するY’S GEAR(ワイズギア)から、2026年モデルの新作コレクションが届いた!今年はオリジナルヘルメット3型を[…]

最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

- 1

- 2

![エンデュランス 汎用 グリップヒーター HG120M|[ビギナー向けDIY] 冬の定番“グリップヒーター”の取り付け方〈オールシーズン役に立つ〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/12/wym2212-grip-heater-02-768x530.jpg?v=1670157766)

![グリップヒーター換装|ヒューズ電源取り付け|[ビギナー向けDIY] 冬の定番“グリップヒーター”の取り付け方〈オールシーズン役に立つ〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/12/wym2212-endurance-grip-heater-03-768x576.jpg?v=1670165460)

![グリップヒーター換装|ヒューズ電源取り付け|[ビギナー向けDIY] 冬の定番“グリップヒーター”の取り付け方〈オールシーズン役に立つ〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/12/wym2212-endurance-grip-heater-04-768x576.jpg?v=1670165470)

![グリップヒーター換装|ヒューズ電源取り付け|[ビギナー向けDIY] 冬の定番“グリップヒーター”の取り付け方〈オールシーズン役に立つ〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/12/wym2212-endurance-grip-heater-05-768x576.jpg?v=1670168299)

![グリップヒーター換装|ヒューズ電源取り付け|[ビギナー向けDIY] 冬の定番“グリップヒーター”の取り付け方〈オールシーズン役に立つ〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/12/wym2212-endurance-grip-heater-06-768x576.jpg?v=1670169642)

![グリップヒーター換装|ヒューズ電源取り付け|[ビギナー向けDIY] 冬の定番“グリップヒーター”の取り付け方〈オールシーズン役に立つ〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/12/wym2212-endurance-grip-heater-07-768x576.jpg?v=1670170629)

![グリップヒーター換装|ヒューズ電源取り付け|[ビギナー向けDIY] 冬の定番“グリップヒーター”の取り付け方〈オールシーズン役に立つ〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/12/wym2212-endurance-grip-heater-08-768x576.jpg?v=1670171139)

![グリップヒーター換装|ヒューズ電源取り付け|[ビギナー向けDIY] 冬の定番“グリップヒーター”の取り付け方〈オールシーズン役に立つ〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/12/wym2212-endurance-grip-heater-17-768x576.jpg?v=1670292717)

![グリップヒーター換装|ヒューズ電源取り付け|[ビギナー向けDIY] 冬の定番“グリップヒーター”の取り付け方〈オールシーズン役に立つ〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/12/wym2212-endurance-grip-heater-09-768x576.jpg?v=1670173700)

![グリップヒーター換装|ヒューズ電源取り付け|[ビギナー向けDIY] 冬の定番“グリップヒーター”の取り付け方〈オールシーズン役に立つ〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/12/wym2212-endurance-grip-heater-10-768x576.jpg?v=1670229983)

![グリップヒーター換装|ヒューズ電源取り付け|[ビギナー向けDIY] 冬の定番“グリップヒーター”の取り付け方〈オールシーズン役に立つ〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/12/wym2212-endurance-grip-heater-11-768x576.jpg?v=1670230231)

![グリップヒーター換装|ヒューズ電源取り付け|[ビギナー向けDIY] 冬の定番“グリップヒーター”の取り付け方〈オールシーズン役に立つ〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/12/wym2212-endurance-grip-heater-17-768x576.jpeg?v=1670296800)

![グリップヒーター換装|ヒューズ電源取り付け|[ビギナー向けDIY] 冬の定番“グリップヒーター”の取り付け方〈オールシーズン役に立つ〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/12/wym2212-endurance-grip-heater-18-768x576.jpeg?v=1670296613)

![グリップヒーター換装|ヒューズ電源取り付け|[ビギナー向けDIY] 冬の定番“グリップヒーター”の取り付け方〈オールシーズン役に立つ〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/12/wym2212-endurance-grip-heater-12-768x576.jpg?v=1670231843)

![グリップヒーター換装|ヒューズ電源取り付け|[ビギナー向けDIY] 冬の定番“グリップヒーター”の取り付け方〈オールシーズン役に立つ〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/12/wym2212-endurance-grip-heater-13-768x576.jpg?v=1670234790)

![グリップヒーター換装|グリップ取り付け|[ビギナー向けDIY] 冬の定番“グリップヒーター”の取り付け方〈オールシーズン役に立つ〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/12/wym2212-endurance-grip-heater-14-768x576.jpg?v=1670235598)

![グリップヒーター換装|グリップ取り付け|[ビギナー向けDIY] 冬の定番“グリップヒーター”の取り付け方〈オールシーズン役に立つ〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/12/wym2212-endurance-grip-heater-15-768x576.jpg?v=1670235729)

![グリップヒーター換装|グリップ取り付け|[ビギナー向けDIY] 冬の定番“グリップヒーター”の取り付け方〈オールシーズン役に立つ〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/12/wym2212-endurance-grip-heater-16-768x576.jpg?v=1670236118)

![グリップヒーター換装|[ビギナー向けDIY] 冬の定番“グリップヒーター”の取り付け方〈オールシーズン役に立つ〉](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2022/12/wym2212-grip-heater-01-768x432.jpg?v=1670150811)