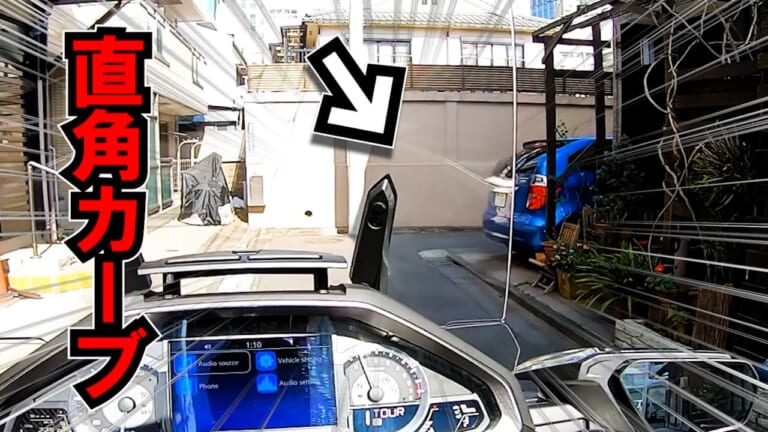

ホンダ最強モデル ゴールドウイングツアー乗ってみた! 決死の街乗り試乗インプレッション

最大の難関! ピンチ!! 狭い直角カーブのドキュメンタリー

最大のピンチが訪れました。場所は、たまたま曲がった住宅街の狭い道。

「しまった、これは狭いぞ!?」と思ったのも後の祭り。

狭いです。これはマジで狭いです。 ハイエース入ったらかなりやばい感じ。

しかもその先に待ち受けていたのは…修羅場でした。「直角にまがってるっ~!」

しかもその曲がり角の外側には そそり立つ壁と、内側には事もあろうか綺麗な車。しかもホンダ車じゃないですかッ!!

アクセルは戻さずパーシャルでトラクションを掛けながら、リヤブレーキをちょいちょいかけて車体を安定させます。

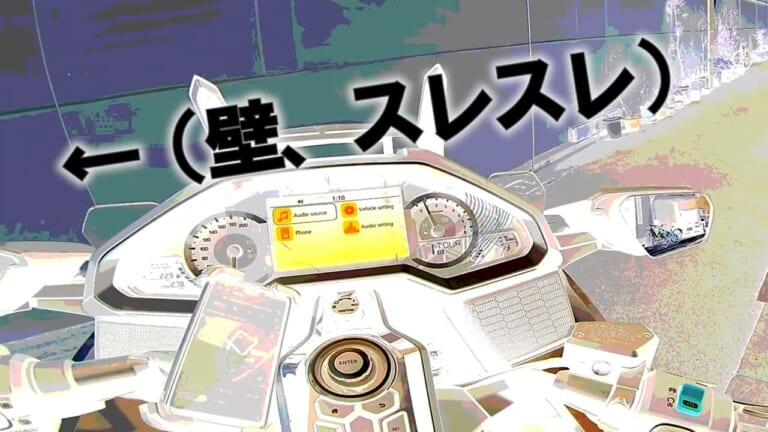

膨らんだら壁に当たるし、早すぎたら車にぶつかるという二重のプレッシャー。 30年前にバイクの免許を取った時の緊張感が一気にぶり返してきました!

ビクビクしながらコーナーに進入すると…案の定車の方ばっかり意識してしまって大回りに。ぎゃあっ! 壁が、壁が…迫ってくるぅ~!!

うわぁん、ホンダさんごめんなさい~! とか一瞬覚悟したものの、 ほんの数cmの隙間を残して、ゴールドウイングは無事に曲がり角をクリアーしてくれたのでした。

やばかった。今のはヤバかった…! 全身から変な汗がドバッと出てきました。

クリアーしたところで路地の幅を見てみると、 客観的に見てもかなり無謀な挑戦になってしまっていたようです。 壁にぶつからなくて良かった。いやそれ以上に、 車にぶつけなくて良かった…!!

後から冷静に考えてみたら、あんな狭いところはおとなしくウォーキングモードで抜ければ大したことなかったかもしれません(汗)。

※良い子は決してマネしないでください

ゴールドウイングの不安【2】Uターンはできるのか?

ホンダ ゴールドウイング Uターンチャレンジ:狭めの路地編

狭い道は避けることはできますが、避けることができないのがUターン。コレができなかったら、ツーリングに行くこともできないですからね。

まずはちょっと狭い道路でテスト。 小型バイクなら余裕ですが、750cc以上となるとちょっと厳しい? そんな道幅です。

トライしてみたものの、ゴールドウイングの車体がそこそこ体に馴染んできていたのにも関わらず残念ながら回れませんでした。 これくらいの道幅だとハンドル切っただけでは無理。やはり、ぐいっと車体を傾けてからの旋回をしないと厳しいようです。

このくらいの狭さだと、バイクを傾けないと回らないですね。

ホンダ ゴールドウイング Uターンチャレンジ:2車線道路編

Uターンのセカンドステージはこちら。 2車線にプラス自転車用走行帯があるくらいの道路幅なので、 これぐらいの大きさなら大型バイクでも曲がりますが果たしてゴールドウイングはどうでしょうか??

結果はギリギリUターンできました。

やはりまだビビリミッターが効いているようで、 バイクを寝かし込んでのUターンまでは厳しいようです。 でも逆に言えば、身体が慣れれば余裕で回れるようになると思います。

メリハリつけてアクセルを開けて、恐れずに車体に体重をかけて腰で操るようにすれば扱えるだけの素直さがあるのを感じられました。 車体こそ重いものの変な癖がないので、ハンドリングや乗り味は極めてニュートラルなんですよ!

ゴールドウイングの不安【3】どこまでゆっくり走れるのか?

先ほどの狭い道で予想以上にゆっくり走れたので、今度はどこまで速度落とせるか試したくなってきました。そんなわけでやってきたのが「もんじゃストリート」。

ソースの美味しい匂いが漂う中、たくさんの歩行者が行き交うので必然的に極低速走行になります。

アクセルは最小限のパーシャルにして、ほんのちょっとリアブレーキを引きずりながら走ると、やはりとても安定して真っ直ぐ走ってくれます。

10km/h…全然余裕。

7km/h…まだいける?

5km/h…な、なんとか走れました。

やはりこのゴールドウイング、 低重心化が効いているのか低速で走る時の安定感は相当なものがありますね。

借り物なので試せませんが、もし自分のバイクだったらスタンディングフォームでリヤブレーキを駆使すればちょっとぐらいだったら停止もできるかもしれません。それくらいの安定感でした。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(ゴールドウイングツアー)

Eクラッチ普及計画が進行中! Eクラッチと電子制御スロットルが初めて連携 ホンダは「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」、「第53回 東京モーターサイクルショー2026」、「第5回 名古屋モ[…]

5年ぶりのホワイト復活、4年ぶりのガンメタルも ホンダは2026年モデルの「ゴールドウイングツアー」を発表。385万円~390万5000円(車体色によって異なる)で2026年3月20日発売する。 今回[…]

Type Fが提示する圧倒的なワイド&ロースタイル トライクの創造から製造までを一貫して手がけているGORDON。「クオリティ&オリジナリティ」というポリシーを掲げており、ドイツ的な頑固な主張とアメリ[…]

初代はスポーツモデル:GL1000【1975年モデル】 1970年代当時、巨大なアメリカ市場を独り占めしていた英国車をCB750フォアで一蹴したホンダだったが、Z1とそれに続く競合車の登場でシェアを奪[…]

専用ロゴがファン心をくすぐる 1975年に初代GL1000が誕生してから50年が経つホンダのプレミアムツアラー、ゴールドウイング。2018年のフルモデルチェンジでは、フロントにダブルウィッシュボーンサ[…]

最新の関連記事(DIY道楽テツ)

鬼門!ボールベアリングの交換 今回の作業はボールベアリング交換。最近は樹脂のリングボールを保持するボールリテーナー(ケージ)タイプが主流ですが、旧車や自転車のハブではいまだにバラ玉が現役だったりします[…]

爆誕! JDミゼット号250アスリート 「ジャパンドラッグ JDミゼット号250 アスリート(以下、JDミゼット号250)」とは、APトライク250をベースに株式会社ジャパンドラッグ(埼玉・川越)が仕[…]

怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]

グリスよ、なぜ増えていく? バイク整備をやっていると、なぜか増えていくものがあります。そう、グリスです。ベアリング用、ステム用、耐水、耐熱、プラ対応、ブレーキ用、極圧グリス、ガンガン使える安いやつ・・[…]

さ~て今週のラバゲインは!? これまでのラバゲインの活躍っぷりは過去記事でご覧になってください(↓) これまでラバゲインを使って、おもにインシュレーターを中心に検証してきたわけですが、正直に言うと、ず[…]

人気記事ランキング(全体)

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

短期間でよくぞここまで……! のヤマハV4 マレーシア公式テストの現地ナマ情報第2弾は、ついにV型4気筒エンジンにスイッチし、スーパーバイク世界選手権(SBK)チャンピオン、トプラック・ラズガットリオ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

最新の投稿記事(全体)

MaxFritz監修による、妥協なき素材選びとシルエット このブーツの最大の特長は、洗練された大人のバイクウェアを展開する「MaxFritz」の代表、佐藤義幸氏が監修を行っている点にある。単なるライデ[…]

柔軟なプロテクターと防寒性能の両立 冬用グローブに求められるのは、冷たい走行風を通さない遮断性と、内部の熱を逃がさない保温性だ。本製品は走行風を通さないアウターシェルと、肌触りの良い裏起毛ライニングを[…]

左がF900R Lowダウンモデルでシート高760mm(STDモデル:815mm/-55mm)。右がF900XR Lowダウンモデルでシート高775mm(STDモデル:820mm/-45mm)。テスタ[…]

厚みのあるケースにも対応する進化したホールド機構 「手裏剣」という名の通り、特徴的な形状をしたこのKDR-M22Cモデルは、操作性の高さが最大の魅力である。スマホをホルダー中央のボタンに押し付けるだけ[…]

異次元の売れ行きを見せる「メディヒール」の実力 「1900円」がもたらす、毎日着続けられるという価値 リカバリーウェア市場において、ワークマンが破壊的だったのはその価格設定だ。市場には高額な商品も多い[…]