前編に引き続き、一般社団法人日本二輪車普及安全協会主催「第4回 安全シンポジウム」からバイク通学の安全運転指導に携わっている山梨県立北杜高校の坂本 篤 教頭の発表内容を紹介する。後編では、生徒への安全意識調査結果と生徒の声、学校としての取組み、高校生の特性を踏まえた安全教育のポイントなどについてお伝えする。

●文/写真:田中淳麿(ヤングマシン編集部) ●掲載スライド:制作/県立北杜高等学校 教頭 坂本 篤 提供/一般社団法人日本二輪車普及安全協会

1.生徒にアンケート調査!<免許取得と車両の購入>

アンケートの対象は原付免許を持つ2.3年生100名。

坂本先生は、本年7月に北杜高校の生徒を対象に安全意識に関するアンケート調査を行った。対象は原付免許を持つ2.3年生の生徒100名と、小学校時に自転車安全運転大会に取り組んだ1.2.3年生の生徒48名。

後者が対象とされたのは、北杜高校の近くに「交通安全こども自転車全国大会」の入賞常連校である北杜市立高根東小学校があるため。発表では時間の都合もあって説明が省かれたが、大会に取り組んだ生徒は横断歩道や信号、周囲への確認意識が高いこと、ノウハウやスキルが高いことが示された。

小学校年代から取り組んだ生徒は意識やスキルが高い傾向に。

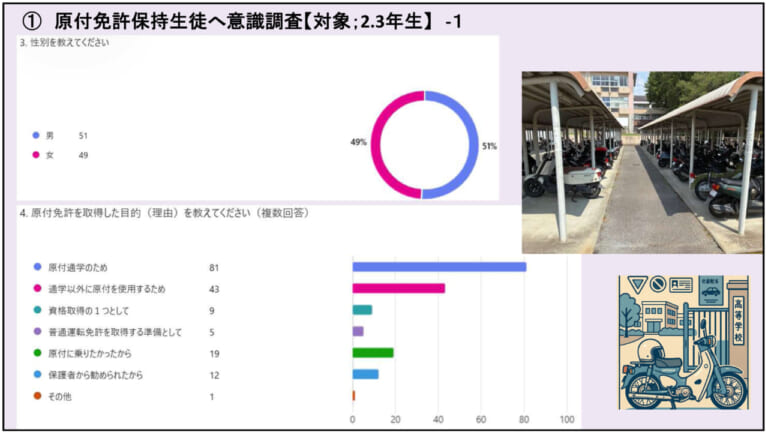

さて、原付免許を持つ生徒への意識調査結果を見ていく。なお免許を持っている男女の割合は男51人、女49人とほぼ半々だった。

原付免許を取った理由は「通学のため」が8割

原付免許取得の理由は、通学に必要だから。

原付免許取得の目的を聞いた質問(複数選択可)では「通学のため」と答えた生徒が81人で8割強を占めた。次に多かったのは「通学以外の利用」で約4割、また「保護者から勧められたから」という生徒も約1割いた。

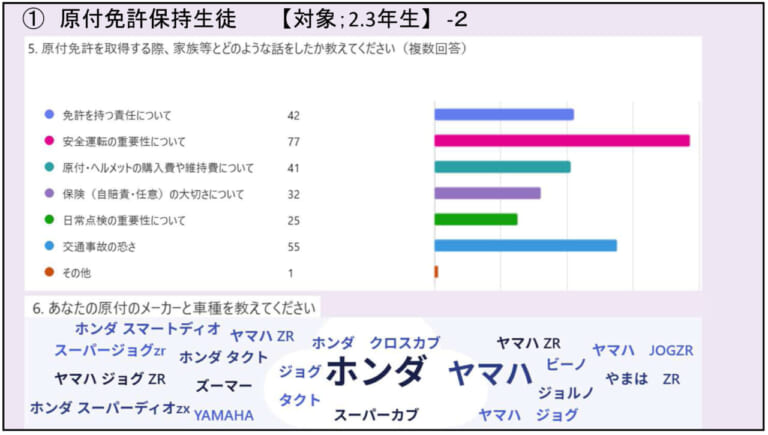

家族と話したことは安全運転の重要性と交通事故の怖さ

安全運転の重要性について保護者と話し合われていた。

原付免許を取る際に家族とどのような話をしたのか(複数選択可)については「安全運転の重要性について」が77人と一番多く、「交通事故の怖さ」が55人で続いた。坂本先生はこの結果について「家庭でもしっかり話をしてくれているなと改めて感じました」と述べた。

また「原付・ヘルメットの購入費や維持費について」も41人と多く、原付バイク通学を始めるにあたり、イニシャルコスト、ランニングコストが家庭の検討事項になっていることがわかる。

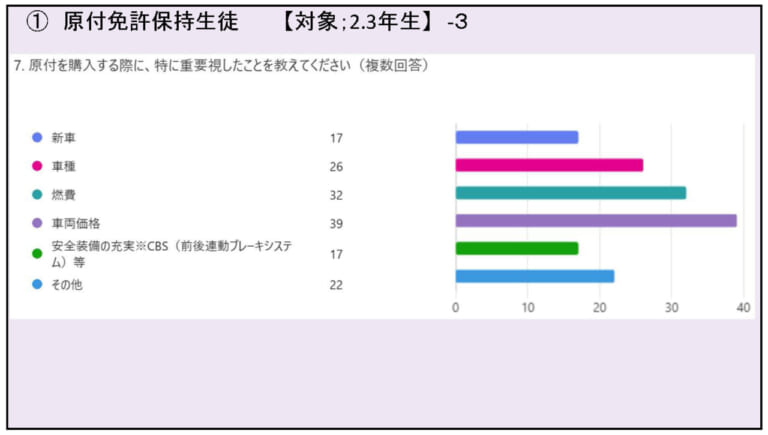

原付を購入する際に重視したことは「車両価格」

車両価格は原付通学を始める際の課題だ。

原付バイクを購入する際に重視したこと(複数選択可)では、39人の「車両価格」が最も多かった。続いて32人が「燃費」とあげていることからも、やはりイニシャル・ランニングコストが重視されているのがわかる。

原付バイクの購入と利用開始には電動アシスト自転車の倍以上のコストがかかるが「新車」を重視するという回答も17人からあがった。これは兄弟や家族も使えるという観点から「どうせ買うなら新車を」ということのようだ。

2.生徒にアンケート調査!<安全講習と意識変容>

「危険予測」という言葉はアンケート以外でも生徒の声として多く聞かれた。

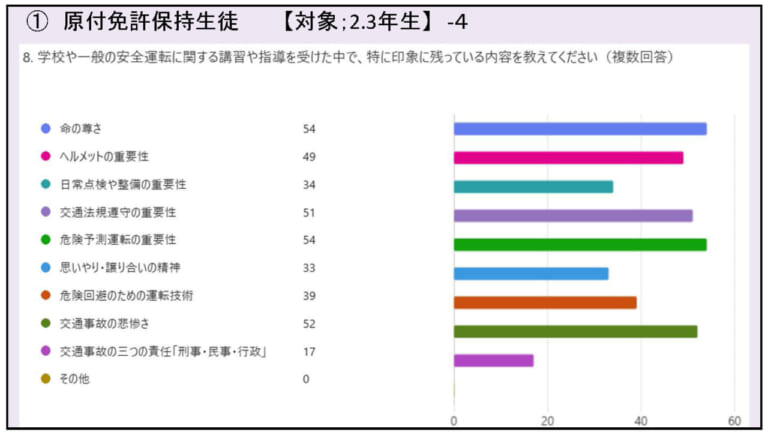

講習で印象に残ったのは危険予測の重要性など

学校等での安全運転に関する講習や指導の中で特に印象に残っている内容(複数選択可)について聞いた質問では、「命の尊さ」「危険予測運転の重要性」「交通事故の悲惨さ」の3つが過半数越えとなった。この結果に坂本先生は「教えているものがちゃんと届いているな」と見解を述べた。

逆に「交通事故の三つの責任『刑事・民事・行政』」については17人しか選択していなかった。反則金や違反点数の加算など比較的身近な行政責任から死傷事故を起こした際の重い刑事・民事責任まで交通事故・違反に関する話だが、まだそうした経験もなく自分事として捉えられていない生徒が多いのかもしれない。

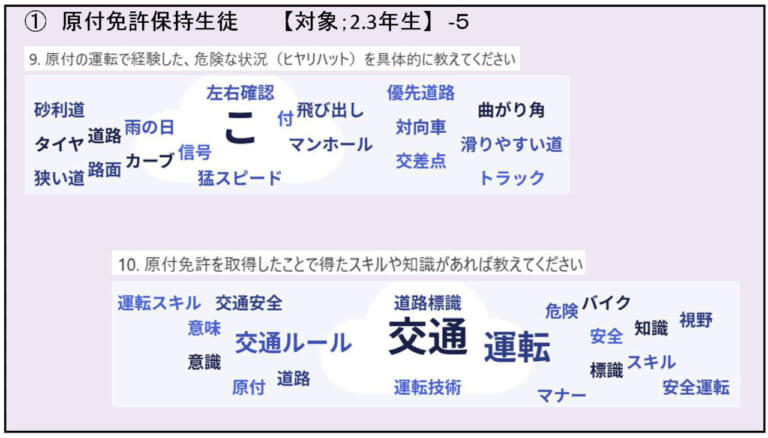

原付に乗って怖かったこと、身につけたスキルは?

単独転倒の原因となる路面状況についても記述が目立った。

原付の運転で生徒が経験した危険な状況(ヒヤリハット)と原付免許を取得したことで得たスキル・知識についてはテキストマイニング(自由記述欄の頻出ワードを抽出)の結果で示された。

前者では、雨の日の道路・カーブ・マンホール、飛び出しや曲がり角でヒヤリとしたことがわかる。特に単独転倒につながるスリップの原因として多い路面状況についての危険認識が多かった。

後者については、交通安全のためのルールや運転技術といった知識・スキルが高められ、「周囲のクルマやバイクの動きが読めるようになった」という意見もあったそうだ。また、安全運転意識やマナーについても高められていることがわかる。

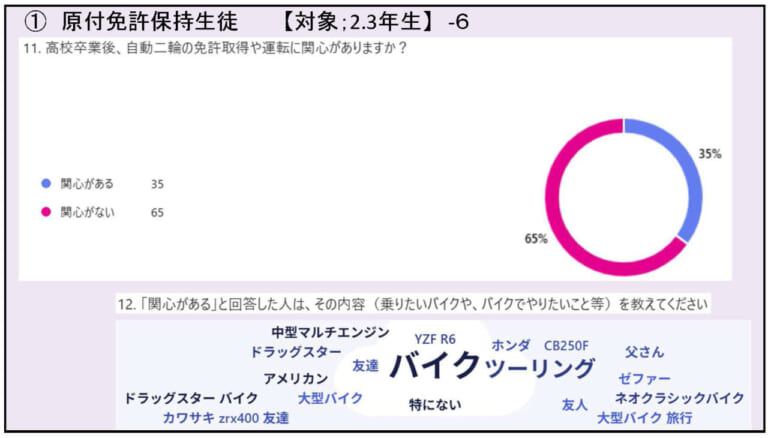

卒業してもバイクには乗る? 乗らない?

卒業後でもバイクに関心を持つと答えた生徒が3割越え。これはとても多い割合だ。

高校卒業後に自動二輪免許の取得・運転に関心があるか、関心がある場合はどんなバイクに乗りたいのか、バイクでどんなことをしたいのかも質問された。

自動二輪に関心があると答えたのは35%だった。他県の調査だと10%台が普通なので、これはかなり高い数値と言えるだろう。坂本先生いわく「親の影響も非常に大きいだろう」とのこと。

バイクの種類では、アメリカンやスポーツバイクの名前があがっているが、バイクでやりたいことはツーリングが多いようだ。

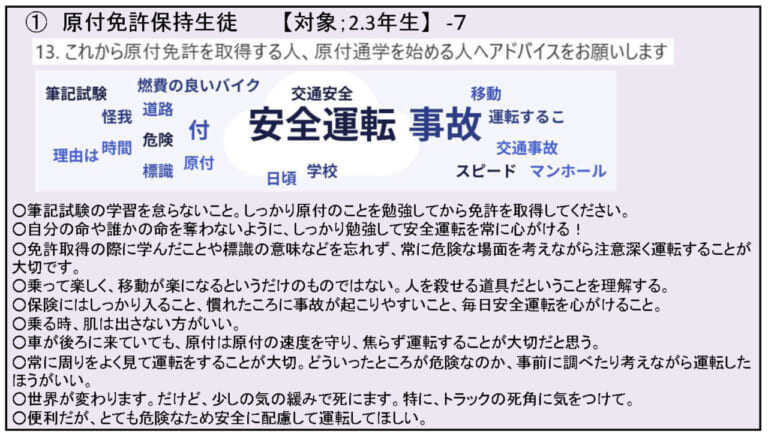

後輩へのアドバイスは「毎日安全運転を」

後輩へのアドバイスはとても具体的な内容となった。

これから免許を取る、バイク通学をするという生徒へのアドバイスは?という質問には、坂本先生も驚くほど具体的な回答が集まった。

「世界が変わるが少しの気の緩みで死ぬ」

「人を殺せる道具だと理解せよ」

「保険に入り毎日安全運転を」

坂本先生らが普段伝えている以上のことをストレートな言葉で伝えてくれたようだ。生徒らは講習会等での先生や大人からの指導に対して、大人が思う以上に重く受け止めてくれている。

3. 生徒にアンケート調査!<原付通学と安全運転>

高校生活も忙しい。原付は高校生のQOL向上にも役立っている。

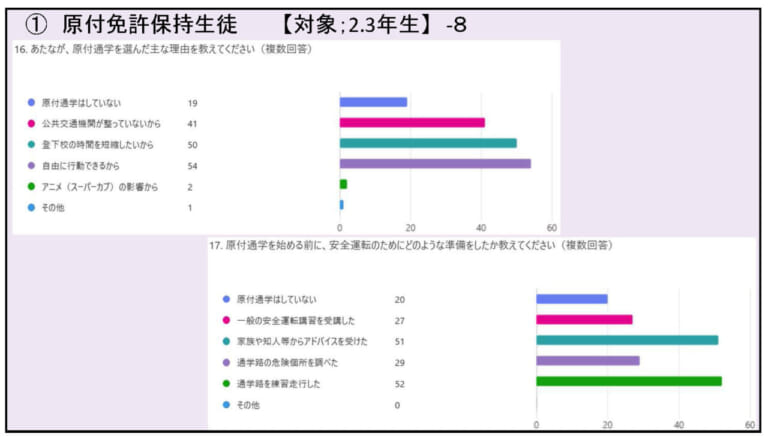

なぜ通学手段に原付バイクを選んだのか?

通学手段に原付バイクを選んだ理由については、「自由に行動できるから(54人)」「登下校の時間を短縮したいから(50人)」が過半数で、「公共交通機関が整っていないから(41人)」が続いた。

また、原付通学を始める前の安全運転への準備については「通学路を練習走行した(52人)」「家族や知人等からアドバイスを受けた(51人)」が過半数越え。原付免許を持つ2.3年生の半数が家族・知人からアドバイスを受けているところに、山梨県で原付がいかに根付いているのかを感じられる。

なお、北杜高校ではバイク通学をしなくても原付免許が取れるため「原付通学はしていない」生徒も19人(質問17では20人)と約2割を占めた。

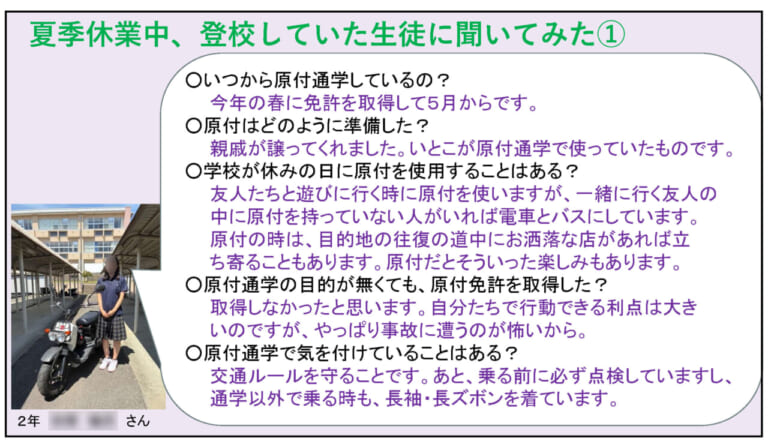

原付通学生徒の声も紹介

2年生の女子生徒による回答。事故は怖いけど交通ルール順守で対応。

これまでの定量的なアンケート結果とは別に、坂本先生は夏休み中(7月)に登校していた男女2人の生徒に定性的なインタビューを実施し、その内容も公開してくれた。

2人とも5月に免許を取って通学を始めたばかり。「通学がなければ免許を取らなかった」「原付は危険、事故が怖い」というネガティブな側面は共通しているが、一方で「交通ルールを守ること」「乗車前点検をすること」で自らの安全を担保し、買い物やツーリングなど原付バイクの利便性や楽しさに触れていることがわかる。

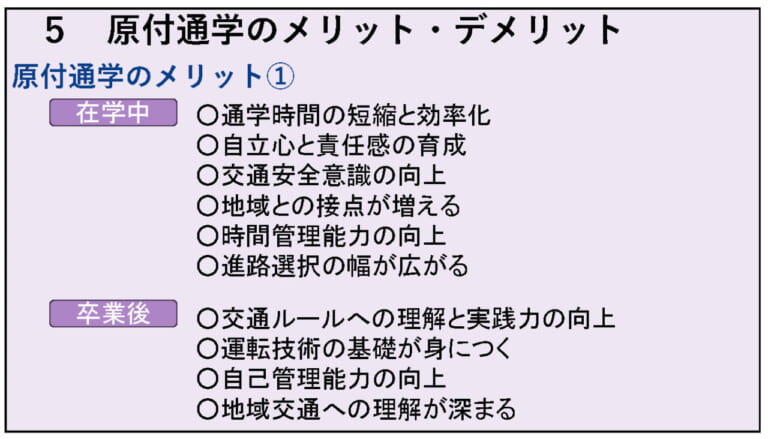

4. 原付通学のメリットとデメリットとは?

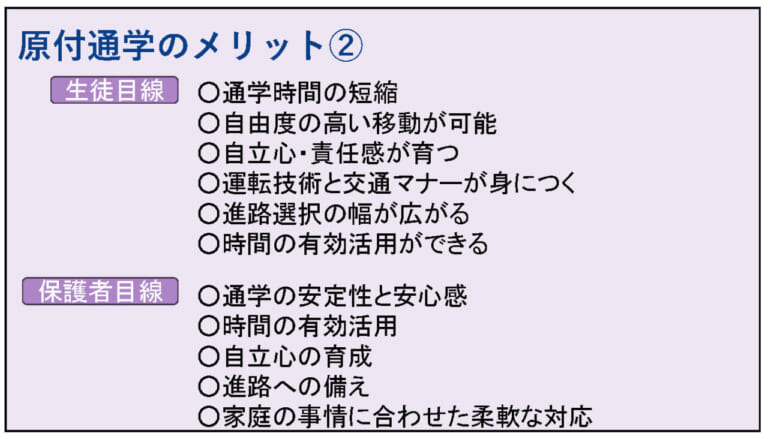

在学中と卒業後の両方で検討されたメリット。

原付通学のメリットとデメリットについても説明があった。在学中と卒業後、さらには生徒目線と保護者目線でもまとめられ、多角的に示されていた。

生徒目線と保護者目線での原付通学のメリット。

坂本先生はこれらのメリットについても、大前提として高等学校でしっかりとした安全教育を教えていること、さらには保護者・教員・生徒により三位一体の指導体制ができていることが前提であるということを強調した。

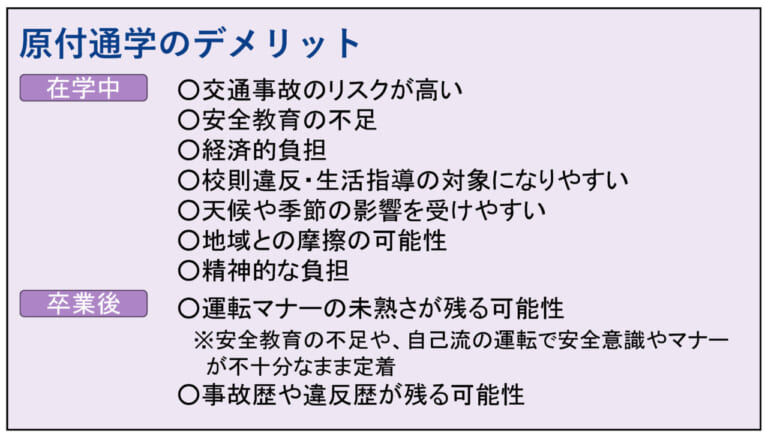

デメリットも多様な視点からあげられている。

そうした体制を構築してデメリットへの対策をする必要があると共に、二輪車事故防止のためには四輪ドライバーへの二輪車特性の周知なども行う必要があることを述べた。

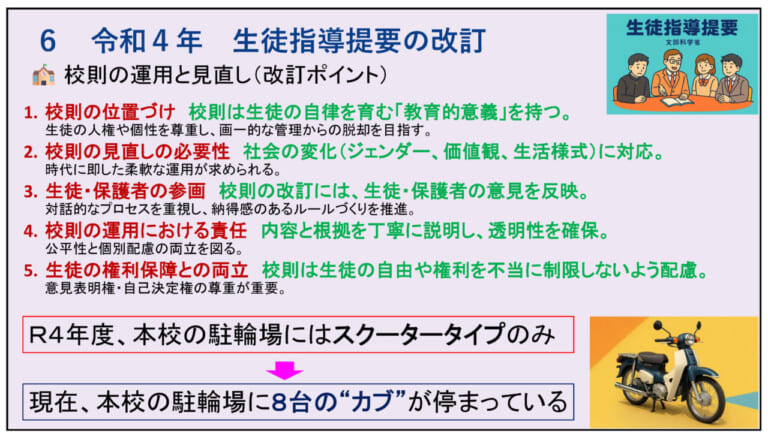

5. 必要ならば校則の見直しも行うべき

2022年、文部科学省は生徒指導提要を改訂した。

2022年、文部科学省が生徒指導提要(※)の改訂を行った。これを受け、北杜高校でも生徒の自己指導能力を育成するという考え方のもと、校則の運用と見直しを行っている。

その一環として、これまではスクータータイプのみが許可されていた通学車両について、スーパーカブでの通学も許可されることとなった。これは「家にカブがあるからそれで通学したい」という生徒・保護者の要望に応えた対応で、現在は8台のカブが駐輪場に並んでいるそうだ。

こうした各家庭の事情や地域性への対応は、今後も多くの学校で進められていくことだろう。

※小学校段階から高等学校段階までの生徒指導の理論・考え方や実際の指導方法等について、時代の変化に即して網羅的にまとめ、生徒指導の実践に際し教職員間や学校間で共通理解を図り、組織的・体系的な取組を進めることができるよう、生徒指導に関する学校・教職員向けの基本書として作成したもの(文部科学省公式サイトより引用)

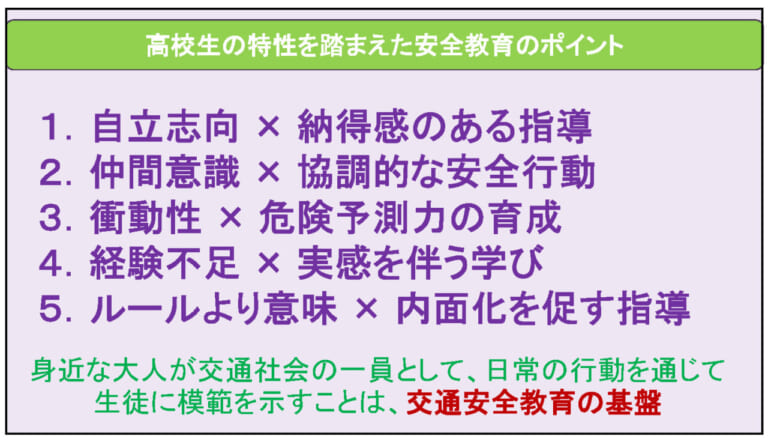

6. 高校生への二輪車安全教育のポイントは?

身近な大人が高校生の模範となることが交通安全教育の基盤。

坂本先生は、高校年代における二輪車安全教育のポイントとして、高校生の特性を踏まえることを前提に5つあげた(上図参照)。

高校生の特性を理解することが指導上のポイントとなる。

そして、高校生は「ルールを守るべきだ」ということは理解しており、指導上のポイントは「それをどのように行動に移すか」「そのためにどういう指導が求められるのか」というところだと述べた。

さらには、指導の上で大切なことは、子どもたちの身近な大人が日常でしっかり正しい行動を示すことであり、それが交通安全教育の基盤にあると説明した。

7. 筆者の私見「教育現場の対応力が問われている」

充実のスライド内容を丁寧に説明してくれた北杜高校の坂本先生。

原付通学については、全国的な三ない運動が終わったのちも、各地域・各校の校則で禁じられているところが少なくない。生徒指導提要の改訂などが行われても、教育委員会や各校で必ずしも通学手段に関して検討が行われるわけではない。

膠着状態のなか、まずもって重要なのは、学校の生徒指導部など教育現場がごく少数の生徒・保護者の意向に耳を傾けること。次に、講習会の実施など安全面での担保についても検討すること。

山梨県には、県警察や県交通安全協会、二輪車安全普及協会ら地域の理解と協力のもと長年培われてきた実績がある。各校においても講習会の実施など交通安全教育を進めてきた歴史があるが、他県ではこうはいかないことがほとんどだ。

少子高齢化のなか学区と学校の統廃合は首都圏・地方を問わずに進んでいる。通学距離が延びたり公共交通利用の厳しさが増すなど、高校生とその過程が抱える移動課題は切実だ。

「学校に声が届いていないから現状を維持する」では、やがては入学希望者の減少にもつながるだろう。各校の教育現場には、声なき声に耳を傾けること、通学環境に関するアンケート調査と検討を定期的に行うなど、アンテナを高くした対応を求めたいところだ。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

人気記事ランキング(全体)

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

最新の投稿記事(全体)

FANTICが本気で “オンロード” を始めた! FANTICは、どちらかというとオフロードやスクランブラーのイメージが強いメーカー。しかし最近はMoto2に参戦するなど、ロードにもかなり力を入れてい[…]

■ 獲物は「シートレールとの平行美」。後付け感ゼロの衝撃! まず目を引くのが、そのレイアウトだ。マットな質感を湛えるブラック仕上げの2本出しサイレンサーは、あえてシートレールと平行に配置。 「後から付[…]

2026年度版のトピックスは5つ! 大人気企画「RIDERʼS REPORT」 2026年度版もアプリ「Route!」利用コードを同梱 今年度も紙書籍版には12か月間使えるクーポンコードの同梱を継続実[…]

ニキ・ラウダも関わった「勝つためのホモロゲ」初代M3の軌跡 初代M3は、BMWがツーリングカーレース参戦に向けたホモロゲーションモデル。1986年に市販車をリリースすると、1987年から世界ツーリング[…]

使い勝手と存在感を両立した”ミドルサイズ” シェルシートバッグMは10~14Lの可変容量を備えた標準サイズモデルだ。メインファスナー下の拡張ファスナーを開くだけで+4Lの容量を追加できる。荷物が少ない[…]

- 1

- 2