ニッポンがもっとも熱かった“昭和”という時代。奇跡の復興を遂げつつある国で陣頭指揮を取っていたのは「命がけ」という言葉の意味をリアルに知る男たちだった。彼らの新たな戦いはやがて、日本を世界一の産業国へと導いていく。その熱き魂が生み出した名機たちに、いま一度触れてみよう。

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●写真:山内潤也/YM ARCHIVE●取材協力:ZEPPAN UEMATSU

北米市場の要請を受け2スト専業から脱却

’50年代中盤に4スト単気筒車を手がけたことはあるものの、’52年から2輪事業への参入を開始したスズキは、’70年代初頭までは、基本的に2スト専業メーカーだった。そんな同社が4ストに着手した直接的なきっかけは、北米市場からの要求である。

具体的には、古くから4ストの大排気量車を愛好して来たアメリカ人の趣向と、’70年にアメリカで制定された大気浄化改正法(提案者がエドムンド・マスキーという議員だったことから、一般的にはマスキー法と呼ばれている)に対応するため、’70年代中盤のスズキでは、4ストの開発が急務になったのだ。

もっとも、スズキは’67年から4ストの研究に着手していた。

その成果がなかなか具現化しなかった背景には、シリンダー/ヘッドの水冷化や、EPIC(エグゾースト・ポート・イグニッショ ン・クリーナー)、SRIS(スズキ・リサイクル・インジェクション・システム)などの排ガス浄化デバイスで、2スト特有のマイナス要素は払拭できる、という判断があったようだ。

残念ながら事態は同社の予想通りには進まず、さらには’73年に第1次オイルショックが起こったことで、スズキは厳しい状況に立たされることになった。

こうした経緯を経て、スズキは’74年初頭から4ストの本格的な開発に着手。その第一弾として’76年末にデビューしたのが、4スト並列4気筒を搭載するGS750だったのである。

もちろん当時の市場では、すでに4スト並列4気筒車は珍しい存在ではなかったが、従来の社内基準の倍となる、2万kmの全開走行テストを行ったエンジンの耐久性と、世界GPやF750レースで培った技術を反映したシャーシの秀逸な操安性が評価され、GS750は世界各国で好セールスを記録。

言ってみればスズキは、実質的な4ストの処女作で、先行するホンダCBやカワサキZに追いつき、2スト専業メーカーからの脱却を図ったのである。とはいえ、以後の同社が即座に4スト専業メーカーに転身したかと言うと、まったくそんなことはなかった。

’78年型RG250、’83年型RG250Γ、’84/’85年型RG500/400Γなどは、いずれも革新的な2ストモデルだったし、他メーカーが公道用2ストロードスポーツの進化を断念した’90年代中盤においても、スズキはワークスマシンの技術を投入した全面新設計車として、RGV-Γ250SP(VJ23)を開発していたのだから。

1976 SUZUKI GS750 DETAIL

’77年型として登場した初代では、スポークホイール+フロントシングルディスクだったGS750だが、’78年型以降はフロントダブルディスクが標準となり、キャストホイールのEも併売された。

※撮影車は’79年型GS750E2。

【主要諸元は全世界共通】当時の国産ビッグバイクの通例に従い、日本と北米市場ではアップハンドル、欧州市場ではローハンドル仕様を販売。他の主要諸元は全世界共通だが、‘77年型のドイツ仕様のカタログには、ロングリヤフェンダー装備/リフレクターなしの車両が登場している。

堅実なスタイルでまとめられたGS750だが、シート後部のテールカウルは、スズキの公道用ロードスポーツでは初の装備だった。

当初は真っ平だったダブルシートが、段付きに変更されたのは’78 年7 月に登場したE から。撮影車は取り外しているが、本来はシート下左側にスチール製のアシストグリップが備わる。

スイッチボックスは新規開発品。ただし、右:スターター/エンジンのオン・オフ、左:ウインカー/ホーン/ヘッドライトのオン・オフ/ハイ・ロー/パッシングという機能の振り分け方は、前任に当たるGT750と同様。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

未知のジャンルへ挑戦した縦置き80度Vツイン どうして縦置きVツインだったんだろう? ホンダGL/CXシリーズ対して、僕は昔から疑問を抱いていた。当時の技術資料を見ると「ウイングGLは1980年代の新[…]

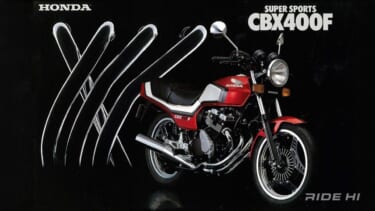

伝説のヨンフォアを凌駕するX字にクロスしたエキパイが輝く最高峰のプライド! 1981年の終わりに近い11月、ホンダはCBX400FというCBに「X」を加えた新機種をリリース、その内容はまさにありったけ[…]

1992年モデル:新世代のホンダロードスポーツ 滑らかな曲線と面で構成された、力強くボリューム感のある18Lの燃料タンク形状に、独立したサイドカバー、そして躍動感ある跳ね上がり気味のリアカウル。すっき[…]

強いオリジナリティを求めていたスズキの意欲と結びついたプロジェクト スズキが1976年からGS750で手がけた4ストローク化は、ヨシムラとタッグを組んでプロダクション・レースへ積極的に参加するなど、そ[…]

52°の狭角でも90°Vツインと同じバランサー不要の位相クランクを開発! 1983年、ホンダは次から次へとハイパーマシンを投入して勢いづいていた。 そんな折りに、400ccでVツインのスポーツNV40[…]

最新の関連記事(スズキ [SUZUKI])

強いオリジナリティを求めていたスズキの意欲と結びついたプロジェクト スズキが1976年からGS750で手がけた4ストローク化は、ヨシムラとタッグを組んでプロダクション・レースへ積極的に参加するなど、そ[…]

もし、モンスターハンターの世界にSUZUKIがあったら 2026年2月22日に幕張メッセにて開催される「モンスターハンターフェスタ’26」に、スズキ×カプコンのカスタマイズド車が出品される。二輪のオフ[…]

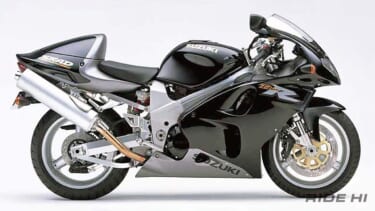

前後に長くなる90°Vツインを縮める手法の数々! スズキは日本メーカーで、Vツインスポーツに最もチャレンジした実績の持ち主。 1997年にTL1000Sに端を発したその製品群は、最も成功を収めたSV6[…]

高剛性と軽量化を両立したステンレスブラケット 今回ヨシムラがリリースしたキットで特筆すべきはメインブラケットの素材と構造だ。ここには高強度かつ耐腐食性に優れたステンレス材が採用されている。フェンダーレ[…]

ブースのコンセプトは「SUZUKI FAN’S GARAGE(スズキ ファンズ ガレージ)」 スズキが大阪・東京・名古屋モーターサイクルショーの出品概要を発表した。モーターサイクルショーのスケジュール[…]

人気記事ランキング(全体)

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]

スーパースポーツの魂を宿した優美なる巨躯「CB1000F」 ホンダのプロダクトブランド「CB」の頂点として君臨する新型CB1000F。その最大の魅力は、なんといっても歴代CB750Fを彷彿とさせる流麗[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

最新の投稿記事(全体)

PANDO MOTOが目指しているもの PANDO MOTOは、バイク文化が成熟しているヨーロッパ市場で高い評価を得ている、モーターサイクル・アパレルブランド。目指しているのは「快適さ、機能性、安全性[…]

60年代から続くデューンバギーの草分け的存在 デューンバギーといえば、本家本元はブルース・F・マイヤーズが創立した「マイヤーズ・マンクス」ということに。 オープンホイールのバギーは星の数ほど生まれまし[…]

【背景】三ない運動が交通事故の要因になっていた!? 公共交通が不便な地域が多いこともあって1世帯あたり約1.5台以上のマイカーを保有し、またスバルの工場も点在することから自他ともに認める“車王国”とい[…]

スキルアップから大型デビューまで、ライダー必見のイベント目白押しだ! 那須モータースポーツランドでは、毎年数々のイベントを開催!日頃の安全運転に役立つ「ライディングスクール」や、普通自動二輪免許で大型[…]

NMAX155が装備している電子制御CVT“YECVT”とはなんぞや? エンジン回転域で吸気バルブのカムプロフィールを切り替えるVVAやアイドリングストップ、トラクションコントロールシステムなどなど。[…]

- 1

- 2