ニッポンがもっとも熱かった“昭和”という時代。奇跡の復興を遂げつつある国で陣頭指揮を取っていたのは「命がけ」という言葉の意味をリアルに知る男たちだった。彼らの新たな戦いはやがて、日本を世界一の産業国へと導いていく。その熱き魂が生み出した名機たちに、いま一度触れてみよう。

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●取材協力:ZEPPAN UEMATSU

メーカーメイドのカフェレーサー

’74年末から発売が始まったCB400フォア、通称ヨンフォアは、’60~’70年代に世界中でブームとなった、カフェレーサーを抜きにして語れないモデルである。カフェレーサーとは呼んで字のごとく、カフェに集まる公道レーサー的な車両のことで、現代の言葉で表現するならカスタムマシン。

当時の定番パーツはセパハン/コンチハンドル、バックステップ、シングルシート、集合マフラーなどで、多くのライダーが創意工夫を凝らしながら、愛車にレーサーの手法を取り入れていた。そんな状況の中、メーカーメイドのカフェレーサーとして登場したのが、CB400フォアだったのである。

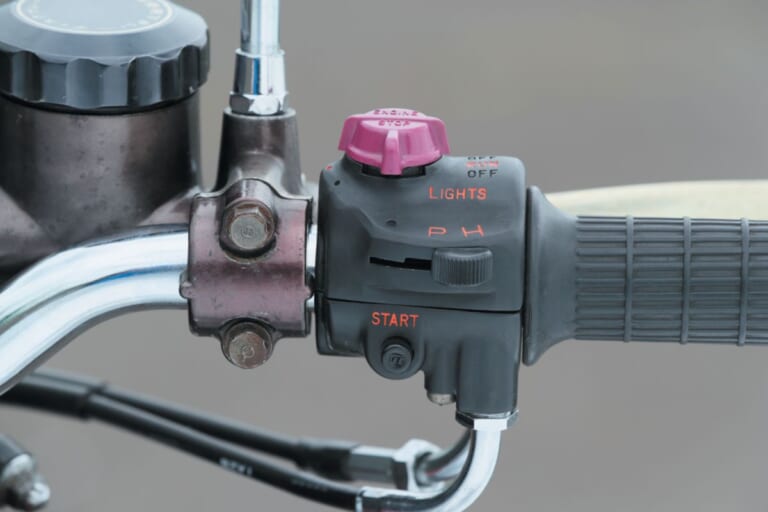

【日本仕様の車体色は赤、青、黄の3色】低めのハンドルや後退したステップ(シフトペダルのリンケージにはピロボールを使用)、流麗な集合マフラーなどに加えて、原色を用いたソリッドなボディカラーも当時としては新鮮だった。

もっとも、当時を知らないライダーにとっては、CB400フォアの姿はオーソドックスに見えるかもしれないが、昔ながらの大アップハンドルや肉厚で平板なシート、ライダーのヒザの角度がほぼ90度になるステップ、1気筒1マフラーが当たり前だった’70年代中盤において、このモデルのスタイリングは超が付くほど衝撃的だったのだ。

ちなみに、CB400フォアの成功に気をよくしたホンダは、同じようにカフェレーサーの手法を取り入れたモデルとして’75年にCB750フォアIIと550フォアII、’76年にCJ360TとCB125/50JXを発売するものの、作り込みが徹底していなかったせいか、CB400フォアほどの支持を集めることはできなかった。

そして、当のCB400フォアにしても、スタイルが高評価を集める一方でセールスはあまり伸びなかった。その最大の理由は’75年10月に施行された中型2輪免許制度と言われており、事実、当初は排気量が408ccのみだったCB400フォアは、日本ではこの制度改正に水を差されたのだが。

欧米では当初から動力性能の物足りなさを指摘する声が挙がっていたし、ホンダにとっては4気筒の製造コストの高さがネックになっていた。こうした状況を踏まえて、ホンダは’77年にCB400フォアの販売を中止。以後は並列2気筒のホークIIがその座を引き継ぐこととなったのである。

ただし、少なくとも日本でのCB400フォアの人気は、販売終了後にむしろ高まることとなった。その背景には(ベース車のCB350フォアとともに)中型免許で乗れる希少な4気筒という事情があったようだが、現在でも、唯一無二のスタイルと乗り味を愛するライダーは数多く存在するのだ。

上方からの眺めはとにかくスリム。標準仕様のハンドルはフラットバーに近い印象で、幅は705mm。

速度/回転計の構成は既存のCBフォアシリーズと同様だが、警告灯パネルとイグニッションキーは現代的な位置に移設されている。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

最新の関連記事(ホンダ [HONDA])

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

これまで以上に万人向き、さらに気軽な乗り味に! 10月上旬の全日本ロードレース選手権第6戦では、フル参戦しているJ-GP3クラスで3位を獲得。今季2度目の表彰台に立てたのですが、そのちょっと前に、かつ[…]

理想のスタートダッシュを決める「購入サポートキャンペーン」 Hondaでは「Rebel 250 E-Clutch」および「Rebel 250 S Edition E-Clutch」の新車成約者を対象に[…]

終わらないハンターカブの進化と魅力 2020年の初代モデルの登場以来、CT125ハンターカブの魅力は留まることを知らない。 先日発表された2026年モデルでは、初代で人気を博した「マットフレスコブラウ[…]

ライター中村(左)とカメラマン柴田(右)で現行と初代のGB350を比較 予想以上に多かったGB350の初代と2代目の相違点 「あら、エンジンフィーリングが変わった?」2025年9月、車種専門ムック「G[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

最新の投稿記事(全体)

Y’S GEARの新作コレクション バイクメーカー・ヤマハのノウハウを惜しみなく投入するY’S GEAR(ワイズギア)から、2026年モデルの新作コレクションが届いた!今年はオリジナルヘルメット3型を[…]

最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

ライディングの「固定姿勢」によるコリを狙い撃つ バイク乗りなら経験しがちな、ツーリング後の身体の悲鳴。ヘルメットの重みで張る首筋、前傾姿勢で固まる背中、ニーグリップで酷使した太もも。楽しい時間の裏側に[…]

- 1

- 2