2025年度も埼玉県教育委員会による「高校生の自動二輪車等の安全運転講習」が開催されている。運転実技や座学講習といった大まかな内容に変更はないが、講師や指導員は前年度の成果/課題/現場の状況を見て講習内容の細部を変更するなど、改善に取り組んでいる。この改善しながら継続するという姿勢こそ、行政の施策に求めるべきものであり、やがては大きな社会的価値を生むものだろう。

⚫︎文/写真:田中淳麿

[1] 7年目の高校生講習も秩父地域からスタート

埼玉県内を6地域に分けて全8回で開催される「令和7年度 高校生の自動二輪車等の安全運転講習」が2025年も始まった。

第1回目の講習会は、6月15日に秩父中央自動車学校で開催され、秩父地域の3年生が集まった。秩父地域はバイク通学が許可されているので他の地域よりも受講生が多く、年間で3回開催されているが、初回は3年生のみが対象となる。

当日は明け方まで降り続いた雨の影響で路面が濡れていたため、実技と座学の順番を入れ替え、先に屋内での講義が行われた。なお参加人数は37人で、うち4人は何らかの理由でバイクに乗ってこれなかったため、彼らは屋内の教室で“静的実技”を受講した。

6月15日(日)「令和7年度 高校生の自動二輪車等の安全運転講習」が秩父中央自動車学校で開催され、秩父地域の公立高校から3年生が37人参加した。

埼玉県の公立高校でバイク通学を行う場合は、この統一標章(ステッカー)をバイクに貼る。

[2] 数年ぶりに大きな改善が行われた座学講習

開講式のあとは、2つのグループに分かれて講義(45分)と応急救護(45分)の講習を交互に受けた。ちなみに静的実技の4人もグループに組み込まれている。

埼玉県警本部による講義は“二輪車安全運転講習”というもので、交通社会人としての自覚をテーマに、県内の交通事故状況とバイク事故の現状、交通事故を起こした際の3つの責任(刑事的/行政的/民事的)、二輪車の運転特性とクルマの死角/内輪差について学習した。

埼玉県警本部交通総務課による講義「二輪車安全運転講習」の様子。講師は元白バイ隊員なので、バイクの特性などライダー視点での説明が生徒に響いた。

今年度の改善点はここからだった。これまでは動画を用いたインタラクティブな危険予測トレーニング(KYT)が実施されていたが、これをやめ、受講生に“事故に遭わないためにいま知っておいてほしいこと”についての講義が行われた。

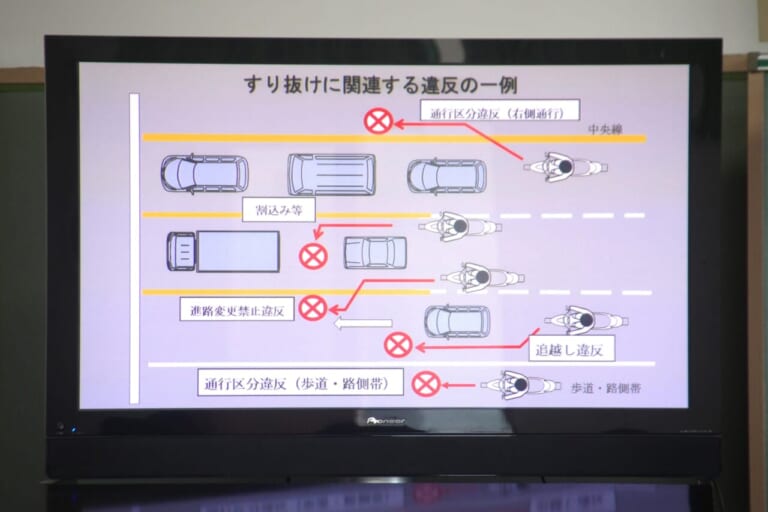

まずは“すり抜け”について。これまでは具体的な説明はされていなかったが、今年度は事例を示して解説。基本的にあらゆるシーンで道交法違反になること、またすり抜けをすることが交通事故の要因になることが伝えられた。

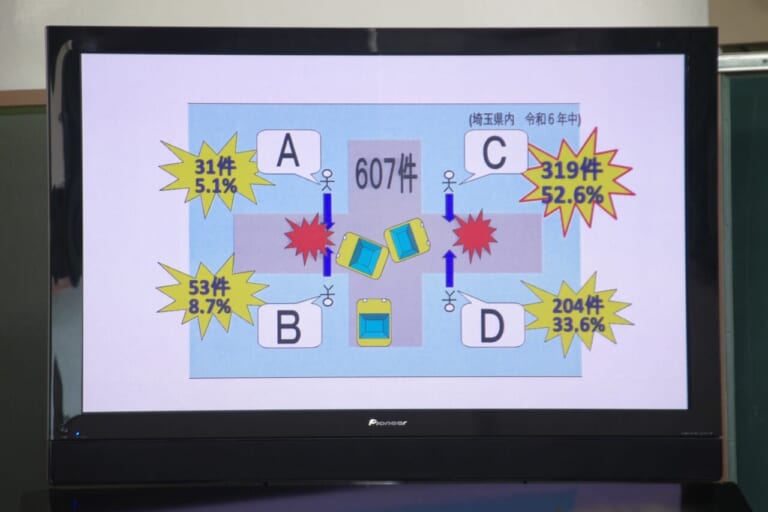

また、危険予測に関しては交差点での横断歩行者との事故についてクイズ形式で説明。A/B/C/Dのうちもっとも事故の多いケースはどれか? という質問だったが、正解はC。

「右折時/進行方向からの横断者との事故」がもっとも多く、これを予測できた生徒はひとりもいなかった。

また、運転のメカニズムと事故要因については次の内容で教えられた。認知/判断/操作の過程では認知ミスがもっとも多く事故につながることに関して、瞬間的に映された文字の色を読むというテストで体感した。

たとえば、「あお」という文字が赤色で書かれている場合は「赤」と答えなければいけないが、生徒はつい「あお」と答えてしまう。

ただ、映し出された後に1秒でも待つ時間が与えられると正しく読めるようになる。この正しく認知するためのわずかな時間が事故を防ぐ。そのためには適切な速度と安全確認が一番大事であるということを学んだ。

モニターに表示されたら瞬間的に大きな声で答えるのがルール。ついつい「あお!」と答えてしまうが文字の色を読むので「赤」が正解。

二輪車安全運転講習のあとは、応急救護の講義となり、AED(自動体外式除細動器)の役割/設置場所/使い方などを教わった後、心肺蘇生法(心臓マッサージ)とAEDを組み合わせた応急救護の実技が行われた。

周囲の人に協力を求めること、AEDの使用をためらわないこと、心臓マッサージは複数人で交代で行うことなどが強調された。

心臓マッサージなどの応急救護は普通二輪免許を持っている生徒は教習中に体験しているが、原付免許しか持っていない生徒は初めてということも。

[3] 実技:座学と同じぐらい全員参加のレクチャーが重要

屋内での座学講義/応急救護のあとは運転実技/静的実技の時間となるが、その前に受講生全員で参加するのが、乗車前点検/乗車姿勢/安全装具のレクチャーだ(10~15分ぐらい)。

この3つの指導項目はどれも重要なものだが、中でも学校現場からの評価が高いのが「ブタと燃料」を基本とした乗車前点検と、ヘルメットやグローブの正しい装着、胸部プロテクターの装着推奨といった安全装具の説明だ。

整備不良は単独転倒などの要因にもなるが、高校生は原付スクーター(中古車やおさがりの割合も高い)に乗ることが多く、そもそも販売店に通うということが少ないため、溝のなくなったツルツルのタイヤで走っていることも多い。

親がバイク乗り/バイク好きという家庭ならともかく、保護者や学校の先生では点検や管理が難しい。これはカスタムと違法改造の境界線がわからないという点にも当てはまる。

運転実技の前に指導員が生徒のバイクをチェックしている。溝がない、空気圧が低いといったタイヤ関連の不備が多い。

「ブタと燃料」に該当する車両の各部位の点検方法を実践して見せる。自動二輪と原付スクーターの両方で行われる。

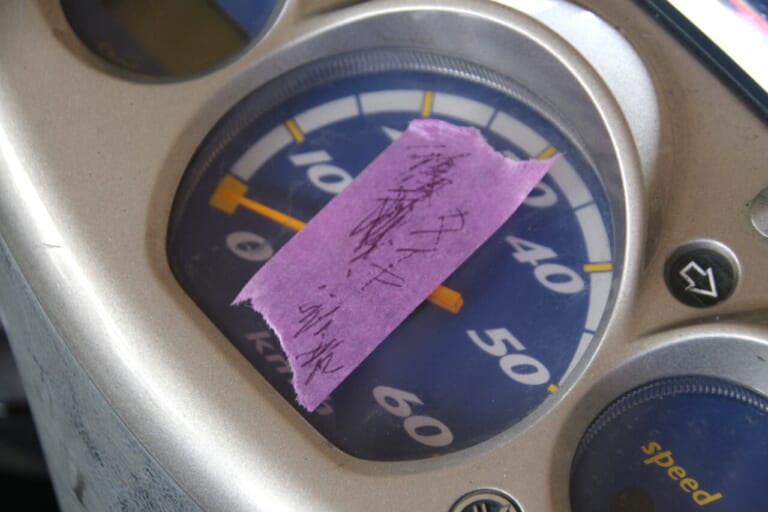

メーターに貼られたマスキングテープには「タイヤ」と書かれていた。バイクのプロである指導員が点検してくれることのメリットは大きい。

安全装具については、ヘルメットを正しくかぶることで事故時の脱落を防ぐ、グローブをすることで日常生活で重要な手指を守る、肘/肩/背中/膝/胸部といったプロテクターにより衝撃を緩和することの大切さを説く。

さらにはエアバッグの効果についても実際に数人に装着/展開させることで体験を共有させている。

ヘルメットを正しくかぶることとプロテクターの重要性は本講習会が始まって以来、徹底して教えられている。

このように、本講習会でのレクチャーは危険を未然かつ具体的に防いでくれる学びの場として、生徒/家庭(保護者)/学校現場にとって年に1度の貴重な機会となっている。

[4] 運転実技と静的実技により安全運転を具体的に学ぶ

レクチャーに続いては、県警本部白バイ隊と二推指導員(※)による運転実技(45分×2)の時間となり、実際にバイクに乗ってコース内に作られた各課題をこなしていく。

※にすいしどういん:都道府県交通安全協会の二輪車安全運転推進委員会(略称・二推)に所属する二輪車安全運転指導員

運転実技のおもな課題は、ブレーキング(目標制動)/コーナリング(定速旋回)/千鳥走行/坂道発進/Uターン/遅乗り/パイロンスラロームとなっている。さらに、交差点でのすり抜け/巻き込まれ/右直事故/見通しの悪い交差点での出会い頭事故の危険性を体感できるスポットも設定された。

これらの課題は、講習会の短い時間で上達や習得を目指すというよりも、バイクの特性と運転のコツを知り、苦手や危険を体感して公道走行に活かせるようにと設定されたものだ。

つのパイロンの間を通りながらジグザグに進む千鳥走行の様子。ハンドルをしっかり切って低速で旋回する。

バイク事故の多くは交差点で起こっている。右折待ち車両の左横を通る際は不意の巻き込みや横断歩行者に、交差点内では対面の右折車に注意する。

なお、走行中に無理して転倒などしないよう、また体調が悪くなった場合は運転をやめてすぐに休憩するように指示されている。ちなみに、決められた枠内でいかに足をつかずにゆっくり走れるかという遅乗りにはゲーミフィケーションが取り入れられており、上位入賞者には二輪業界団体からTシャツのプレゼントが送られた。

一方、前述したように、バイクに乗ってきていない生徒は屋内の教室で二推指導員による静的実技(45分×2)の講義を受けた。バイクの安全運転に必要な心構えや事故防止のための考え方と注意点、具体的な運転方法、安全装具の必要性などについて動画視聴も交えながら広範囲に教わった。

足をつかずにどれだけ長く枠内にいられるか。遅乗りはゲーム感覚で挑戦できる低速バランス。

自宅から講習会場が遠い、公道走行にまだ慣れていないといった生徒は、無理して自走で来るのはかえって危ないので、公共交通機関の利用が勧められている。

[5] 筆者の私見:行政主導の社会装置として理想的

本講習会も7年目(7期目)だが、座学「二輪車安全運転講習」で見られたように、事故の現場に詳しい県警本部が“いま高校生に伝えたいこと”について内容や手法で工夫している姿を見ると、本当に実践的で貴重な場だなとつくづく感じられる。

教育委員会や警察といった行政が“この一瞬”と呼んでもよいだろう限られた講習時間の中で、子どもたちに何をどう教えるべきか試行錯誤し、毎年ブラッシュアップを続けているという本施策は、もはや社会装置と呼ぶべきものだ。

個人的には、幼年/小学年代から学校の授業や家庭教育のなかにもっと具体的な交通安全教育を落とし込んでいくべきだと考えているが、原付免許が取れる16歳からこうした行政施策を用意している埼玉県の取り組みは素晴らしいし、三ない運動下で免許を我慢したいちライダーとしてはうらやましくもある。ひとつの理想像として全国に、とくに教育現場に広く知れ渡ってほしい施策だと思う。

受講生向けのアンケートを実施したのち、講習会の最後に行われる閉講式の様子。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

最新の関連記事([連載] 2輪車利用環境改善部会)

【背景】三ない運動が交通事故の要因になっていた!? 公共交通が不便な地域が多いこともあって1世帯あたり約1.5台以上のマイカーを保有し、またスバルの工場も点在することから自他ともに認める“車王国”とい[…]

1. 【背景と現状】“原付”モビリティの現状について かつては50ccガソリンエンジン車しかなかった“原付”も現在では多様化している。今回の排ガス規制により50ccガソリン原付は生産を終了し[…]

1. 【背景】50ccガソリン原付は排ガス規制をクリアできず 50ccガソリン原付はなぜ生産終了となるのか。それは地球環境保護という理念のなか世界的に年々厳しくなる排ガス規制値をクリアできないとわかっ[…]

原動機研究部が原付通学環境整備のため講習会を開催 2025年7月13日(日)、静岡県伊豆市修善寺虹の郷において、地域クラブ「原動機研究部」(略称:原研)主催による「高校生対象 原付バイク安全運転講習会[…]

1.生徒にアンケート調査!<免許取得と車両の購入> 坂本先生は、本年7月に北杜高校の生徒を対象に安全意識に関するアンケート調査を行った。対象は原付免許を持つ2.3年生の生徒100名と、小学校時に自転車[…]

最新の関連記事(交通/社会問題)

【背景】三ない運動が交通事故の要因になっていた!? 公共交通が不便な地域が多いこともあって1世帯あたり約1.5台以上のマイカーを保有し、またスバルの工場も点在することから自他ともに認める“車王国”とい[…]

車両の種別と免許の関係が複雑な「あの乗り物」 1.信号無視車両を停止させる 白バイ新隊員としてひとり立ちし、しばらく経った頃の話です。その日も私は、交通量の多い国道で交通取り締まりをしていました。交差[…]

今も勘違いが多いかも!? 「新基準原付」を詳しく解説 「新基準原付」が設けられることになった背景は 2025年4月1日から施行される新たな区分「新基準原付」が導入されるもっとも大きな理由は、新しい排ガ[…]

ハンドチェンジ/フットクラッチは昔の変速方式。ジョッキーシフトはその現代版カスタム 今回は、バイク乗りなら一度は見たことのあるかもしれない「ジョッキーシフト」について書きたいと思います。 戦前や戦後間[…]

窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙う理由 窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙うのは「盗みやすく確実に売れる」というのが、大きな理由です。実は近年、窃盗件数自体は減少していると同時に検挙率は[…]

人気記事ランキング(全体)

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]

スーパースポーツの魂を宿した優美なる巨躯「CB1000F」 ホンダのプロダクトブランド「CB」の頂点として君臨する新型CB1000F。その最大の魅力は、なんといっても歴代CB750Fを彷彿とさせる流麗[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

最新の投稿記事(全体)

PANDO MOTOが目指しているもの PANDO MOTOは、バイク文化が成熟しているヨーロッパ市場で高い評価を得ている、モーターサイクル・アパレルブランド。目指しているのは「快適さ、機能性、安全性[…]

60年代から続くデューンバギーの草分け的存在 デューンバギーといえば、本家本元はブルース・F・マイヤーズが創立した「マイヤーズ・マンクス」ということに。 オープンホイールのバギーは星の数ほど生まれまし[…]

【背景】三ない運動が交通事故の要因になっていた!? 公共交通が不便な地域が多いこともあって1世帯あたり約1.5台以上のマイカーを保有し、またスバルの工場も点在することから自他ともに認める“車王国”とい[…]

スキルアップから大型デビューまで、ライダー必見のイベント目白押しだ! 那須モータースポーツランドでは、毎年数々のイベントを開催!日頃の安全運転に役立つ「ライディングスクール」や、普通自動二輪免許で大型[…]

NMAX155が装備している電子制御CVT“YECVT”とはなんぞや? エンジン回転域で吸気バルブのカムプロフィールを切り替えるVVAやアイドリングストップ、トラクションコントロールシステムなどなど。[…]

- 1

- 2