ヤングマシン50周年記念号で掲載した復刻記事を不定期でWEBヤングマシンに紹介するシリーズ。今回は1984年に登場した初代ニンジャこと「GPz900R」が初登場したときの開発者インタビューをお伝えしたい。

●文:ヤングマシン編集部

Z1から10年目のスーパーマシンはインタビュアーも絶句の熱さ!

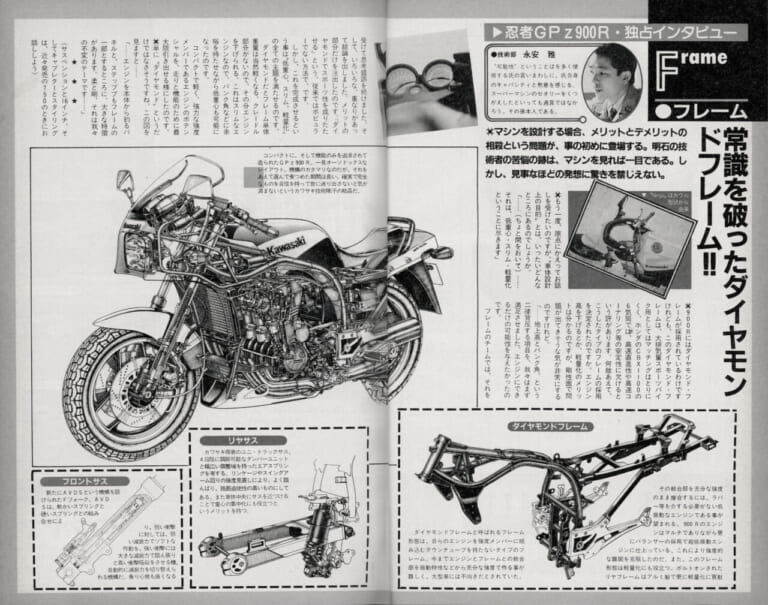

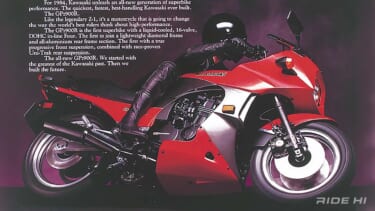

カワサキが空冷Z1系から決別し、次世代の水冷フラッグシップである初代Ninja=GPz900Rを投入。数々の革新メカを備え、当時の本誌ではこれを「ウルトラメカ満載のスーパーマシン」と表現した。

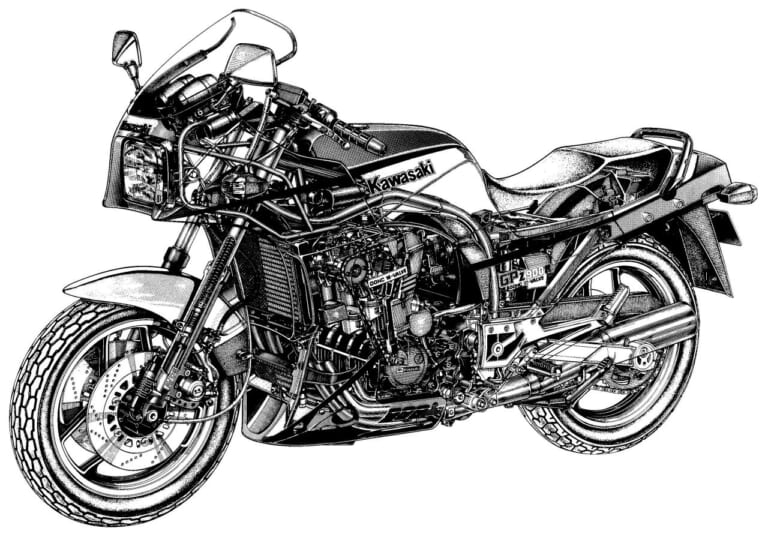

開発者インタビューは、取材陣が圧倒されるほどの熱気! エンジンに関しては「とりあえずの究極」で、4バルブ化やフリクションロスの低減に「10年を要した」。そして車体は、従来スポーツ性が低いとされてきたダイヤモンドフレームの常識を覆し、「低重心、スリム、軽量化」の全ての主題を満たしたという。とはいえ国内仕様は上限が750で、逆輸入車の900はまだ遠い存在だった。

ヤングマシン1984年3月号より。インタビューの扉ぺージには、【特報】本誌独占 設計者インタビュー いろいろなタイプのエンジンを試みましたが、やはり『ベストパフォーマンスはインライン4』でした! とある。

以下に1984年3月号、当時のままの記事を掲載したい。

最高速度253km/h(於アメリカ)/0~400m加速10秒559(メーカー発表値・テストライダー)

本誌では、カワサキの次世代を担うであろうこのウルトラメカ満載のスーパーマシンに関し、いち早く設計者インタビューを試みた。明石の熱気にインタビュアーは絶句! 「本気で創ったんだ!」ということが、言葉の端々に感じられるほどだった。

【メーター】なんと260km/hまで刻まれている速度計だ!! 【フロントフォーク】カワサキが初めて搭載したフロントサスペンションシステムで、プログレッシブ効果をもりこんでいるエアサスだ。

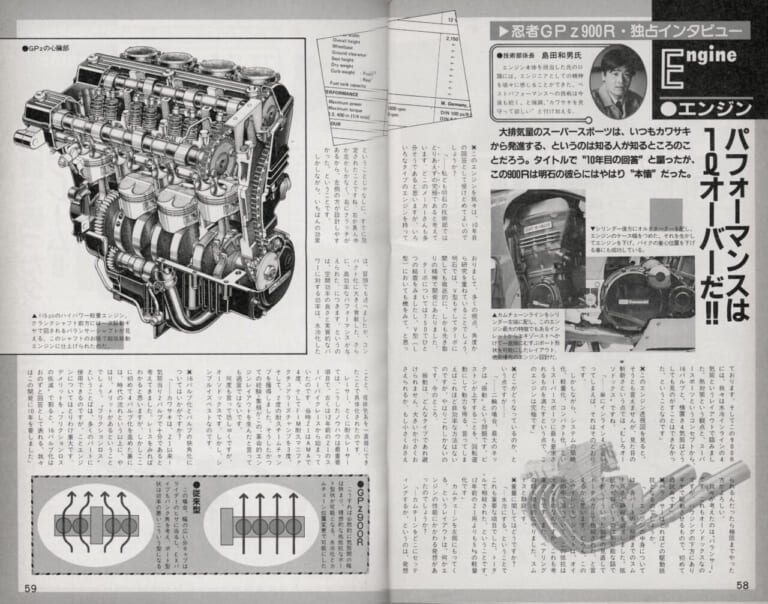

忍者GPz900R 独占インタビュー・エンジン編

大排気量のスーパースポーツは、いつもカワサキから発進する、というのは知る人が知るところのことだろう。タイトルで“10年目の回答”と謳ったが、この900Rは明石の彼らにはやはり“本懐”だった。

●技術部部長 島田和男氏──エンジン本体を担当した氏の口調には、エンジニアとしての精神を端々に感じることができた。ベストパフォーマンスへの挑戦は今後も続く、と強調、“カワサキを見守って欲しい”と付け加える。

ヤングマシン1984年3月号より。

パフォーマンスは1Lオーバーだ!!

【YM】このエンジンを我々は、10年目の回答として受け止めてもよいのでしょうか?

「──私どもの明石の技術部では“とりあえずの究極”であると考えています。どこのメーカーさんも多分そうであると思いますが、いろいろなタイプのエンジンを持っておりまして、多くの視点、角度から研究を重ねていることでしょう。明石では、V型もそしてターボに関しても徹底的に、しかも先取りの精神で開発にあたりました。

ターボについては750でひとつの決着をみましたし、V型(L型)においても機をみて、と思っております。そしてこの900Rには、我々は水冷インラインの4気筒というレイアウトで臨みました。熱対策という観点と、スーパースポーツというコンセプトから、16バルブと、横置き4気筒はどうしても見のがすことはできなかった、ということなんです」

【YM】このエンジンの透視図を見ると、そうとも言えませんが、見た目の斬新さという点では“むしろオーソドックス”ですね。

「──単にインライン4、いってしまえば、それはそのとおりです。

しかしながら、システムの簡略化、軽量化、コンパクト化、というスーパースポーツに最も要求されるものを満たすという点で、このエンジンは究極です」

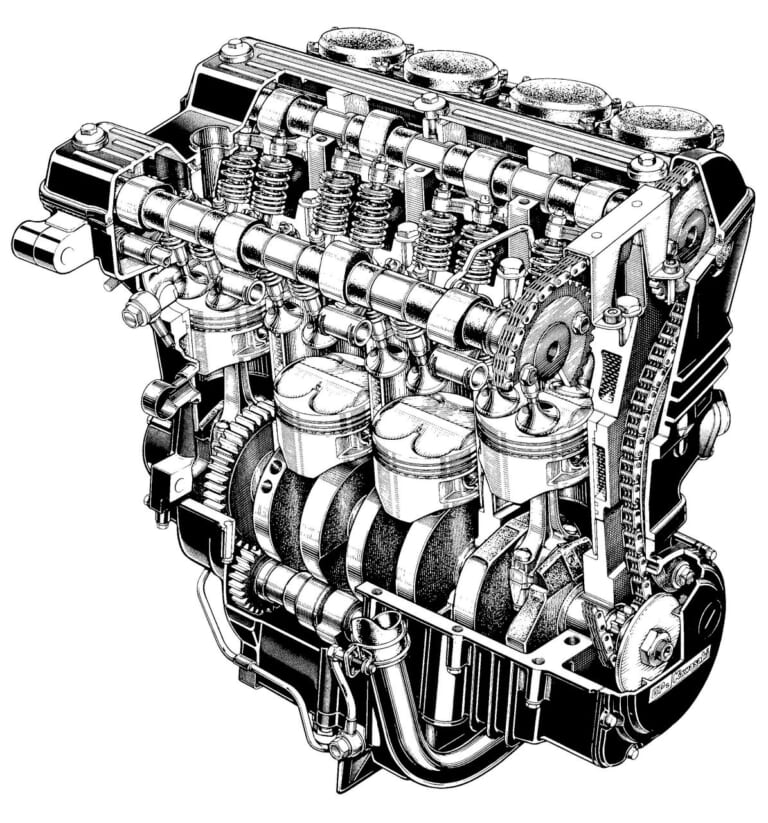

115psのハイパワー軽量エンジン。クランクシャフト前方には一次駆動ギヤで回されるバランサーシャフトが見える。このシャフトのお蔭で超低振動エンジンに仕上げられたのだ。シリンダー後方にオルタネーターを配し、エンジンのケース幅をつめた、それを生かしてエンジンを下げ、バイクの重心位置を下げることにも成功している。カムチェーンラインをシリンダー左端に配し、子のエンジン最大の特徴でもあるインレットからエキゾーストへかけて一直線にむすぶポート形状を可能にしたレイアウト。機能優先のエンジン設計だ。

【YM】どこがどうなっているのか、という点ですが……

「──二輪の場合、最大のネックは“振動”という問題です。ピストンが上下することを、回転運動にして動力を得る、言ってしまえばこれほど非効率な方法はないのですが、やはりこれしかないのです。今のところ。

振動は、どんなタイプであれ避けられません。大きいか小さくおさえられるか、もし小さくおさえられるんだったら極限までやったほうがよろしい。

我々が考えたのは“バランサー”です。これもオーソドックスなのですが、ハウジングの下方にありギヤで駆動させるもので、初めての試みです」

【YM】バランサーはどれほどの駆動抵抗になるのでしょうか。

「──エンジンの中身については、各パートの、極限までのスムーズと静寂を追求しました。抵抗がゼロというのは不可能な話ですが、そういった細部の見直しでトータルとして相殺された、と言えるかと思います。むろん、この(サイレント)シャフトは、、オイルの中で回っていて、この抵抗は大きなものなのですが、これも考慮のうちです。また、ベアリングの類も徹底的にやりました。スムーズと静寂です」

【YM】重量に関してはどうですか?

「──水冷にする、ということでこれも重要な項目でした。トータルで相殺された、ということです。12年前のZ1用よりも5kg軽量化です」

【YM】カムチェーンを左側にもってくる、というレイアウトは、何かエンジンの性能にかかわる発想があったのでしょうか?

「──カムチェーンをどこにセッティングするか、というのは、発想ということじゃなしに、すでに限定されたことですね。右か真ん中か左しかなく、右にクラッチがあるから、左側の方が設計しやすかった、ということです。

しかしながら、いちばんの効果は、冒頭でも述べましたが、コンパクト化に大きく貢献した、さらに、高効率なパフォーマンスが与えられた、につきます。というのは、空間効率の良さと実質的なパワーに対する効率は、水冷化したことと、吸排気系を一直線にできたことで具体化されたのです。

レーサー、とくに耐久レーサ―では、こうしたノウハウは最重要項目で、古くは12年前のZ1のスーパーバイクレースから始まっていたのです。当時Z1はAMAで4度、そしてFIM耐久マニファクチュアラーズチャンプを3度、そして、2度の耐久チームチャンプを獲得しました。そうしたかつての経験・集積がこの、革命的エンジンレイアウトを生んだと言っても過言ではないです。

何度も言って恐しゅくですが、オーソドックスです。しかし、シンプルイズベストなのです」

【YM】16バルブ化とバルブの狭角化についてはいかがですか?

「──カワサキは、Z1以来1気筒当り2バルブで十分であると考えてきました。レースをみればわかると思いますが、しかしここに初めて4バルブ化を進めた裏には、時代の流れという以上に、やはり、メリットがあるということでしょう。“フリクションロス”ということばは、多くのパートに使用できるのですが、ことエンジンについてはとりわけ重大です。デメリットを“フリクションロスの低減”で割ると、16バルブ化はおのずと回答として表れる、我々はこの開発に10年を要しました」

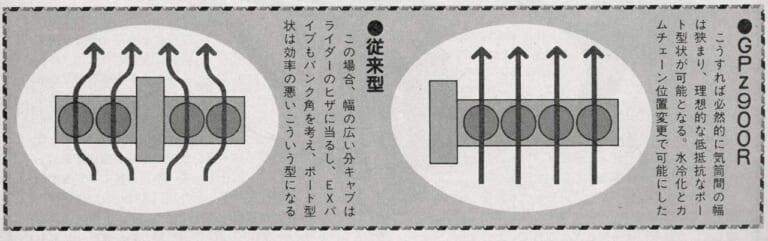

【従来型】この場合、幅の広い分キャブはライダーのヒザに当るし、EXパイプもバンク角を考え、ポート形状は効率の悪いこういう型になる。【GPz900R】こうすれば必然的に気筒間の幅は狭まり、理想的な低抵抗なポート形状が可能となる。水冷かとカムチェーン位置変更で可能にした。

忍者GPz900R 独占インタビュー・フレーム編

マシンを設計する場合、メリットとデメリットの相殺という問題が、事の初めに登場する。明石の技術者の苦悩の跡は、マシンを見れば一目である。しかし、見事なほどの発想に驚きを禁じえない。

●技術部 永安 雅氏──“可能性”ということばを多く使用する氏の言いまわしに、氏自身のキャパシティと熱意を感じる。スーパーマシンのセオリーをくつがえしたといっても過言ではなかろう、その張本人である。

ヤングマシン1984年3月号より。”Ninja”はカウル形状から由来するとのこと。

常識を破ったダイヤモンドフレーム!

【YM】もう一度、原点にかえってお話しを受けたいのですが、“車体設計上の目的”とは、いったいどんなところにあるのでしょうか。

「──(ちょっと間をおいて)……それは、低重心・スリム・軽量化ということに尽きます」

【YM】900Rにはダイヤモンド・フレームが採用されているわけですけれども、このダイヤモンド・フレームは、大排気量スポーツバイク用としてはマッチングはとりにくく、ホンダのCBX1000の6気筒では、高速直進性や高速コーナリング等の安定感に欠けるという評があります。何故あえて、こうしたタイプのフレームの採用を決定されたのですか。エンジン高を下げるとか、軽量化のメリットは分かるのですが、剛性面で問題が出てきそうな気が非常にするのですけれど。

「──地上高とバンク角、という二律背反する項目を、我々はまず満足させました。エンジンにできるだけの可能性を与えたかったのです。

フレームのチームでは、それを受けて試行錯誤を続けました。そして、いろいろな、重なりがあって結論を出しました。メリットの部分だけを抽出したのです。『ダイヤモンドでスポーツ性を成りたたせる』という、従来ではポピュラーでない方法で、です。

しかし、これを完成させるという事は“低重心、スリム、軽量化”の全ての主題を満たせるのです。

ダイヤモンドだとフレーム単体重量は当然軽くなる。クレードル部分がないので、その分エンジンを下げられる。これはスリムなエンジンなので、バンク角などに余裕を持たせながら低重心も可能になったのです。

コンパクトで軽く、強力な強度メンバーであるエンジンのポテンシャルを、走りと機能のために最大限引き出せる様にしたのです」

【YM】単に“ダイヤモンド”というだけではなさそうですね。この図を見ますと……

「──エンジンを本体から釣るパネルと、ステップ部もフレームの一部とするところに、大きな特徴があります。柔と剛、それは我々の不変のテーマです……」

コンパクトに、そして機能のみを追求されて造られたGPz900R。一見オーソドックスなレイアウト、機能のカタマリなのだが、それをあえて選んで煮つめた期間は長い確実で完全なものを自信を持って世に送り出さないと気が済まないというカワサキ技術人汗の結晶だ。

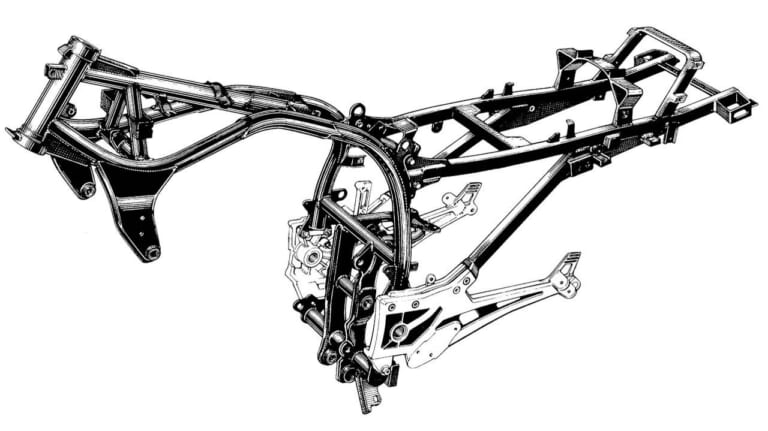

ダイヤモンドフレームと呼ばれるフレーム形態は、自らのエンジンを強度メンバーに組み込むダウンチューブを持たないタイプのフレーム。今までエンジンとフレームとの結合部を振動特性などから充分な強度で作る事が難しく、大型車には不向きとされていた。その結合部を十分な強度のまま接合するには、ラバー等を介する必要がない低振動なエンジンである事が望まれる。900Rのエンジンはマルチでありながら更にバランサーの採用で超低振動エンジンに仕上がっている、これにより強度的な難関を克服したのだ。また、このフレーム形態は軽量化にも役立つ。ボルトオンされたリヤフレームはアルミ製で更に軽量化に貢献。

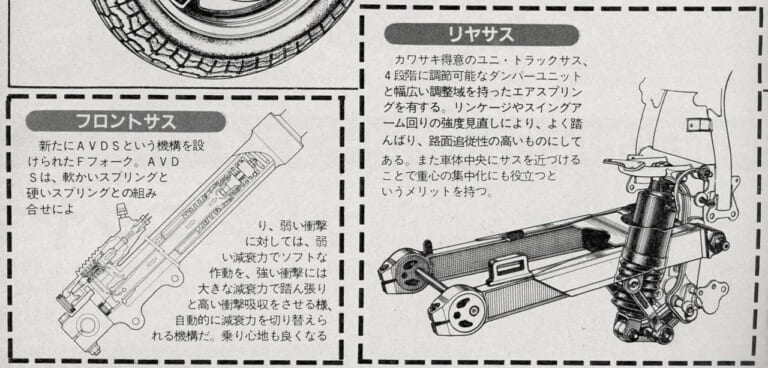

【フロントサス】新たにAVDSという機構を設けられたFフォーク。AVDCは、軟らかいスプリングと硬いスプリングの組み合わせにより、弱い衝撃に対しては、弱い減衰力でソフトな作動を、強い衝撃には大きな減衰力で踏んばりと高い衝撃吸収をさせる様、自動的に減衰力を切り替えられる機構だ。乗り心地も良くなる。【リヤサス】カワサキ得意のユニ・トラックサス、4段階に調節可能なダンパーユニットと幅広い調整域を持ったエアスプリングを有する。リンケージやスイングアーム回りの強度見直しにより、よく踏んばり、路面追従性の高いものにしてある。また車体中央にサスを近づけることで重心の集中化にも役立つというメリットを持つ。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

あなたにおすすめの関連記事

以下、ヤングマシン1974年9月号の『NEW MODEL TEST(カラー&グラビア) KAWASAKI 400RS』より。 ※編註:以下の復刻記事は当時の雰囲気を再現するために、明らかな誤字やWeb[…]

すでにエンジンを完成させた……! 2ストローク+4ストロークを融合したV型3気筒の存在は、2003年1月号で初披露。リヤ1気筒の2スト側はクランク1回転毎に燃焼するので、実質的に4ストV型4気筒と同じ[…]

スクープは的中しながったが、のちに実際に開発していたことが明らかに 月刊バイク雑誌ヤングマシンの花形記事といえば新車スクープだ。長らく巻頭を賑わしてきたスクープの歴史は1982年10月号までさかのぼり[…]

トップガン観たよね? 心の準備よろしく! 当WEBが11月13日付けで公開した記事『まさかのGPz900R復活!? EICMAで展示のトップガン仕様に「離陸に備えよ」の超意味深メッセージ!!』は予想以[…]

”PREPARE FOR TAKE-OFF”って……オイ! 最初に言っておきたい。これは光栄にもバイク界の東●ポと呼ばれるヤングマシンが、妄想力を逞しく発揮した記事である。カワサキが直列6気筒ターボ搭[…]

最新の関連記事(GPZ900R)

マーヴェリック号の燃料タンク右側ステッカー エンタープライズに配属された部隊 赤いツチブタは、「アードバークス」の異名を誇る米海軍「第114戦闘飛行隊(VF-114)」のパッチ。1980年代には第1作[…]

36年の“時間”を感じる仕上がり カウルが紫外線で退色し、くすんだトーンだが、じつは緑青を用いたペイント。擦れて色が剥げ落ちた箇所も塗装だ。車体右側のエンジンケースカバーやサイドカバー、マフラーには転[…]

一大ブームが巻き起こった1986年 滑走路で戦闘機と加速競争する姿、美人教官とのタンデム、苦悩を抱えて丘の上に佇む夕暮れ──。数々の印象的なシーンに初代ニンジャ=GPZ900Rがいた。 1986年に公[…]

20年ものロングランは、ライバルに気をとられない孤高を貫く開発があったからこそ! カワサキは1972年、DOHCで900ccと先行する初の量産4気筒のCB750フォアを上回るハイクオリティなZ1を投入[…]

マーヴェリック号の燃料タンク右側ステッカー エンタープライズに配属された部隊 赤いツチブタは、「アードバークス」の異名を誇る米海軍「第114戦闘飛行隊(VF-114)」のパッチ。1980年代には第1作[…]

最新の関連記事(カワサキ [KAWASAKI])

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

2023年モデル:400クラス唯一のクルーザーとして復活 発売は2023年4月25日。先代となるエリミネーター400から実に15年ぶりの登場で、エリミネーター/SEの2グレード展開だった。 ニンジャ4[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

乗るカワサキ・着るカワサキ カワサキモータースジャパンは、2026年3月に開催予定の「第42回大阪モーターサイクルショー2026」「第53回 東京モーターサイクルショー2026」にブース出展すると発表[…]

2月14日発売:カワサキ Z1100 / Z1100 SE 自然吸気Zシリーズの最大排気量モデルとなる新型「Z1100」および「Z1100 SE」がいよいよ2月14日に発売される。排気量を1099cc[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

爆誕! JDミゼット号250アスリート 「ジャパンドラッグ JDミゼット号250 アスリート(以下、JDミゼット号250)」とは、APトライク250をベースに株式会社ジャパンドラッグ(埼玉・川越)が仕[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

最新の投稿記事(全体)

理想のスタートダッシュを決める「購入サポートキャンペーン」 Hondaでは「Rebel 250 E-Clutch」および「Rebel 250 S Edition E-Clutch」の新車成約者を対象に[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

X350の実力を証明した瞬間! こんなに嬉しいことはない。表彰台の真ん中に立つのは「ウィズハーレーレーシング」のエース宮中洋樹さん(RSYライダーズサロン横浜所属)だ。 ボクたち「ウィズハーレーレーシ[…]

「寒さ」を我慢する時代は終わった 冬の寒さは不快なだけではない。身体をこわばらせ、思考力を低下させ、日々のパフォーマンスを著しく下げる要因となる。 2026年2月12日から17日まで開催されているPo[…]

終わらないハンターカブの進化と魅力 2020年の初代モデルの登場以来、CT125ハンターカブの魅力は留まることを知らない。 先日発表された2026年モデルでは、初代で人気を博した「マットフレスコブラウ[…]

- 1

- 2