ヤングマシン50周年記念で復刻したスクープ記事をWEBヤングマシンで紹介するシリーズ。ヤンマシスクープといえば1980年代以来、すでに40年以上の歴史を刻んできたが、的中しなかったものも数多い。しかし、このV5エンジンの記事は──。

●文:ヤングマシン編集部

スクープは的中しながったが、のちに実際に開発していたことが明らかに

月刊バイク雑誌ヤングマシンの花形記事といえば新車スクープだ。長らく巻頭を賑わしてきたスクープの歴史は1982年10月号までさかのぼり、CGもなかった当初は手描きの予想イラストを掲載していた。

ヤングマシン2004年8月号

今回紹介するスクープ記事は、先日公開した2スト&4ストハイブリッド・V型3気筒エンジンの記事と時期が近い2004年8月号に掲載されたもので、今から24年前の記事だ。2001年に気配を察知したというV5エンジンのスーパーマシンは、掲載後しばらく音沙汰なしだったものの2004年に噂が再燃。当時の編集長がネットワークをフル活用してV5市販モデルの可能性を“元朝霞研究所エンジニア”に検証してもらうなど、かなり攻めた内容で報じた。

結局のところV5マシンが市販されることはなかったが、のちに実際に開発していたことが明らかになり、他社のメディアが実車と思われる姿を誌面に掲載した(悔しい!)。

そんな顛末を想像しながら、当時の記事を読んでみていただきたい。V5にはさまざまな優位性と可能性があったことがわかるはずだ。その後、市販V4マシンの系譜も途絶えてしまったが、V5が市販に至らなかったのはV4消滅への序章だったのだろうか……。

このほか、読み込んでいくとなぜ当時200psが実現できなかったのかという事情も垣間見えたりする。

以下、ヤングマシン2004年8月号より、当時のままを掲載する。

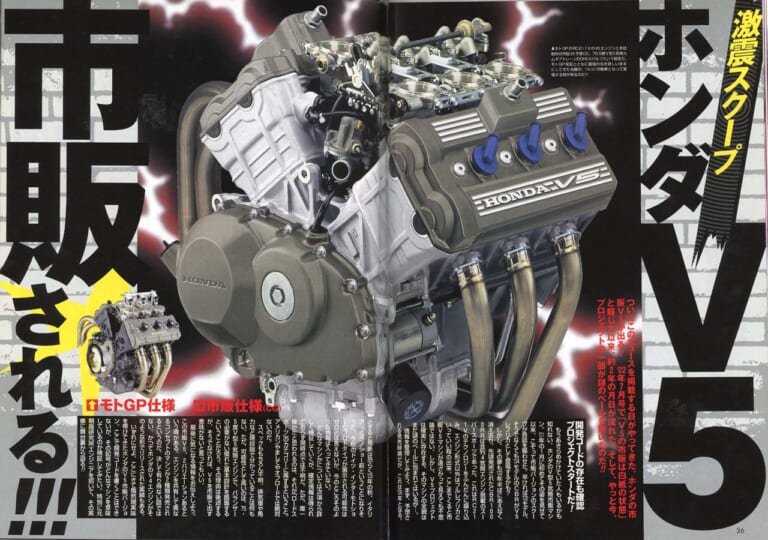

【激震スクープ】ホンダV5 市販される!!!

ついにこのニュースを掲載する日がやってきた。ホンダの市販V5が出る! ’02年7月号で「V5の市販は白紙の状態」と報じて以来、約2年の月日が流れた。そして、やっと今、プロジェクトの一部が謎のベールを脱いだのだ!!

ヤングマシン2004年8月号より

開発コードの存在も確認、プロジェクトスタートだ!

もうあきらめかけていた人もいるかも知れない、ホンダのV型5気筒市販マシン。’01年の1月に初めてその姿を見せて以来、こぞって市販のスクープが各誌を賑わせた。早ければ’02モデル、そうでなくても’04モデルのCBRがV5レプリカとして登場するかも?

しかし、その夢も’02年半ばにあえなく消え去り、先ごろ発売されたCBR1000RRは並列4気筒エンジン搭載のスーパースポーツであった。これはRC211Vのテクノロジーをふんだんに盛り込み、エンジン形式以外はフルレプリカといっていい程の出来。ここまでくると市販V5マシンが遠ざかって見えても不思議ではない。しかし、V5プロジェクトは確実に存在する。そのマシンの全貌はまだ謎のベールに包まれてはいるが…。

情報を整理してみよう。まず、予想される発売時期だが、これは’06年となる。とすると発表は恐らく’05年の秋、イタリア・ミラノショー前ということになりそうだ。今秋のドイツ・インターモトショーにプロトタイプが展示される可能性はゼロとは言えないが、今のところそのような情報は入ってきていない。

どんなマシンかについては次項から詳しく検証していくが、確定情報は得られておらず現時点では不明だ。ただ、唯一確かだと思われるのは、それが「ロードスポーツ」のカテゴリーに属するということ。アメリカンやましてやオフロードでは絶対ないのだ。

スペックももちろん不明、排気量や馬力など現段階で分かっていることは何もない。ただ、可能性として高いのは、75.5度V型5気筒エンジンで、バランサーの必要がない優れた基本設計を踏襲するということだろう。その理由は後述するが、そうでなければ、V5を市販で出す意味がないと言ってもいい。

最後に気になる情報をお伝えしよう。この市販V5、2バリエーションあるという噂がある。エンジンを共有して異なるコンセプトのマシンが2種類発売されるというのだ。決して有り得ない話ではない。かつてホンダのV4エンジンがそのような形でリリースされた実績もある。

いずれにせよ、ここにきて俄然現実味を帯びてきたホンダのV5市販バージョン。ここで開発コードを書くことはできないが、その記号がどんなマシンを意味しているのか検証してみたい。特別に元朝霞研究所エンジニアを招いて、その実像に舞台裏から迫る!!

元朝霞研究所エンジニアが検証するV5市販モデルの方向性

果たしてV5マシンはいかなる形で市販されるのか? かつてホンダ車開発の現場にいた元朝霞研究所エンジニアに協力してもらい、技術的、メーカー的見地から検証してもらった。

【T氏・ホンダの2輪車を研究・設計する朝霞研究所で15年に渡りエンジン設計を担当してきた元エンジニア。主な開発機種は’80年代のV4、V2や2ストレプリカなど。】

ヤングマシン2004年8月号より

【検証1】汎用性──夢だけでは語れない、量産車としての転用性

新規開発エンジンに問われるのは数を造る汎用性

モトGPマシンRC211Vのパワーユニットでもある、V型5気筒というエンジンレイアウトを採用した市販車というのは魅力的な存在ではあります。ただし、新しいレイアウトのエンジンを採用するには、企業にとってかなりのリスクを生じることも考慮する必要があるでしょう。私も開発に携わりましたが、ホンダとして初めて市販したV型4気筒エンジンを例にとっても、数を造るためにあらかじめ転用性を狙った設計になっていました。これは汎用エンジンを語る上で切っても切れない課題なのです。

そもそも排気量拡大路線のインライン4ではなく、何かホンダ独自の物をというコンセプトで始まったV4は、発売順位に多少差はありましたが、マグナ、セイバー、VF750Fの3機種に採用されました。ただし、マグナとセイバーはシャフトドライブ、VFはチェーンドライブであるのは知っての通りだと思いますが、当初からそれを見越してエンジン設計が行われたわけです。エンジンの採算ベースで考えるなら、単一機種で台数を稼ぐより、汎用性を重視して他機種で総合的な台数を稼いだ方がペイしやすいということなのです。

では実際にV5エンジンの汎用性はどうでしょうか。最近のレプリカ系は性能重視を狙って、かなり特化した設計になっている専用設計が多いと思われます。さらにレースを踏まえるとなると排気量上限も自ずから決められてしまうので、マグナやセイバーの時代のように当初から汎用性を求めるということは難しいといえるでしょう。もちろん販売価格がいくら高くなってもいいというのであれば別ですが。

しかしながら基本的には汎用性を重視せざるを得ないと思います。であればイメージ先行で販売台数にあまり結びつかないレプリカよりも、もっと売れるような機種で開発して、後に転用を考えた設計にする方が無難です。その場合はあくまでも、V5エンジンのコンセプトだけを利用するということに留まるのではないでしょうか。

V4はデビューと同時に3展開

’82年、ホンダの初市販V4は、当初から3機種への転用を見越して開発された(開発や販売戦略のため同時発売ではないが)。マグナとセイバーはシャフトドライブのため、VFではエンジンを逆回転させることでチェーンドライブを採用できるようにするなど、細部にその汎用性を重視した設計が見て取れる。

【検証2】優位性──V5というエンジンレイアウトに市販車としてのメリットはあるか?

実はV6がエンジンとして一番まっとう、だが……

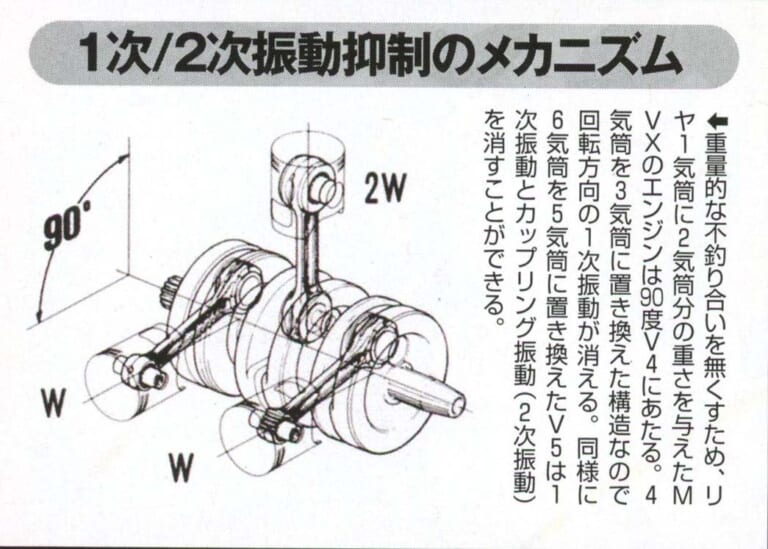

V6は何がまっとうかというと、振動の面でまっとうなのです。ただ、V5でも偶力のバランスが取れているとホンダが言っているのなら、話は変わってきます。RCVの構造を分析してみますと、要するに6気筒のアンバランス分を5気筒の真ん中の気筒に背負わせることで、カップリング振動を消失しているということです。つまり、真ん中の1気筒で2気筒分の仕事をしていて、6気筒と同じようにカップリング振動が消えるということです。

発想は単純にMVXの3気筒です。これは真ん中の1気筒に2気筒分の重さがあって1次振動を打ち消すという設計です。結果的には上手くいかなかったエンジンですが、それをコンピュータを使って研究して、4サイクルに適応したらV5になったというところではないでしょうか。

V5に話を戻しますと、恐らく1次振動は75.5度というアングルでないと消すことができないのでしょう。これはコンピュータでないと計算はできませんが、数式ありますので、そこから弾き出したのだと思われます。そして、振動の面でV6と互角として、さらには、実機で乗った時の差もあるのではないでしょうか。

V6は「根性なし」なんです。V6は比較的等間隔爆発になるので、モーターのような回転になります。V5はかなりの不等間隔爆発になると思われますが、その方がライダーとしてはアクセレーションに対してのツキの反応が高く感じることができるでしょう。つまり、不等間隔爆発はオートバイという乗り物と非常に相性がいいのです。等間隔爆発でスルスルと行ってしまうと、理論上はいいのですが、ライダー的にはあまり面白くないフィーリングに感じられることが多いのです。

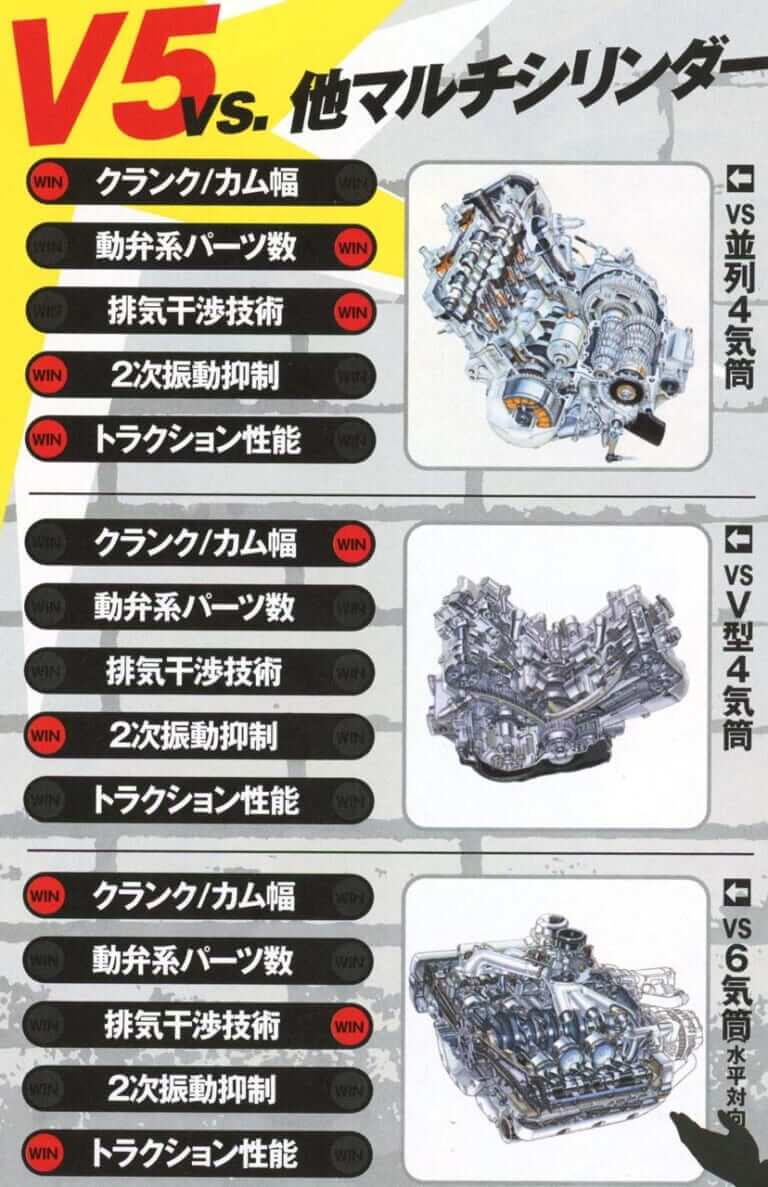

V4がこのV5のメリットを補うことができるかというと「無理」です。4気筒はどうしてもカップリング振動を消すことができないからです。つまり「V4の同爆的なフィーリングで振動がないのがV5」と、単純に機械的メリットを語ることはできます。

さらに直4は等間隔爆発の上に、カップリング振動が残るので、V5には完敗です。カップリング振動とは非常に高周波の振動で、どうしても細かくハンドルとかにシビれが残ります。ハンドルバーエンドに重りがついていたりするのはこの対策なのです。

エンジンはパワーを出そうとすると、単気筒より、2気筒、3気筒と、ピストンスピードの上限があるので1気筒あたりの排気量を小さくして、より多く回転するように多気筒化していきます。これがどこまで行けばいいのか、昔はずっと並列エンジンだったので、4気筒あたりで落ち着いた。今度はそれがVになってという進化の流れの中で、直4はその過程にあった1つの形態にすぎない。だからエンジンの進化の流れの中で新たにV5が出てきても決しておかしくはないでしょう。

1次/2次振動抑制のメカニズム

重量的な不釣り合いを無くすため、リヤ1気筒に2気筒分の重さを与えたMVXのエンジンは90度V4にあたる。4気筒を3気筒に置き換えた構造なので回転方向の1次振動が消える。同様に6気筒を5気筒に置き換えたV5は1次振動とカップリング振動(2次振動)を消すことができる。

答え=ある

T氏解説の通り、V5の優位性はあるという結論で異論はないだろう。コスト的には直4より割高となるが、V4と大差はないそうだ。追加1気筒分のピストンやバルブ、エキパイ等の価格は原価で計算すると、2万円程度にすぎないという。よって動弁系パーツ数の勝敗はつけなかった。

また、パワーに直結する排気干渉技術は、等間隔爆発のエンジンに関しては技術的課題はない。不等間隔爆発の場合は、高度な技術的蓄積が必要となるが、ホンダにはV4のノウハウがあるので、問題なくV5に移行することが可能だ。

1400cc、200psの弩級GT! 【T氏判定実現度は85%】

では、実際に想定しうるV5市販モデルを完成車として検証してみることにしたい。T氏へのインタビューの結果浮かび上がったモデルをCGでビジュアル化して紹介していくぞ。

ヤングマシン2004年8月号より

【検証3】コンセプト──VFR、XX的なハイテクGT路線か?

売れ筋コンセプトでかつV5を生かせるのはコレ

V5を1000ccで出すなら直球勝負のレプリカ路線。逆にある程度エンジンに汎用性をもたせたいのなだ、排気量を上げるべきでしょう。例えば、次期XX(※CBR1100XX後継機のこと)があるとしましょうか。V5で1300ccとか1400ccとかにするのも手です。これならCBR1000RRも十分に生き残っていけます。VFRが歴代になってきたような、最新メカ満載のV5の1400ccで、200psは楽に出せます。この位のインパクトでリリースすれば、価格もある程度乗せられるでしょうし、マスメリットも狙えるでしょう。

なぜ1400ccかというと、排気量で他のメーカーを圧倒するためです。ホンダらしさというのは、意外と単純だったりするわけで、「どのスペックでも勝ちたい」のです。量産での耐久性を考慮した上でも200psは問題ないでしょう。ただ、この場合フロントの操安とフロントタイヤに技術革新が必要になりますが。

リヤタイヤは太くすればいいだけですが、そうするとフロントタイヤとどうバランスさせるのかが課題となります。単純にフロントタイヤを太くするだけでは、ハンドリングが犠牲になります。そこをどう克服していくのかが、ポイントとなるでしょう。

例えば、CBR1000RRで採用した電子制御ステダンなど、軽量化を気にせず最新制御技術を次々と投入していくのも一つの方法です。

そして、最後の最後にはエンジンをアメリカンなどに転用すればいいのではないでしょうか。X4のようなドラッグスタイルで発売すれば、北米マーケットでの販売も見込めるでしょう。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

あなたにおすすめの関連記事

なぜスクープに当たり外れがあるの? ヤングマシン誌の花形記事といえば新車スクープだ。その歴史は1982年10月号までさかのぼり、CGもなかった当時は手書きの予想イラスト(しかも初期は白黒ページ!)を掲[…]

すでにエンジンを完成させた……! 2ストローク+4ストロークを融合したV型3気筒の存在は、2003年1月号で初披露。リヤ1気筒の2スト側はクランク1回転毎に燃焼するので、実質的に4ストV型4気筒と同じ[…]

とにかく凄い! 絶対的なハイメカで勝負をかける かつては「大排気量、大パワー、他を圧倒するメカニズム」こそファンの憧れ。そこでCB750FOURやZ1で先鞭をつけた日本メーカーは“その次”を模索し、6[…]

小型軽量化にかける情熱はワークスレーサーと同様 '84年に登場したヤマハRZV500Rを追いかける形で、ホンダがNS400R、スズキがRG400/500rを発売したのは'85年のこと。'70年代のスズ[…]

最新の関連記事(スクープ/未来予想)

カバーじゃない! 鉄製12Lタンクを搭載 おぉっ! モンキー125をベースにした「ゴリラ125」って多くのユーザーが欲しがってたヤツじゃん! タイの特派員より送られてきた画像には、まごうことなきゴリラ[…]

エイトボール! 王道ネイキッド路線への参入予告か スズキがグローバルサイトでティーザーらしき予告画像を公開した。ビリヤードの8番玉の横には『SAVE THE DATE 4TH JULY』とあり、7月4[…]

グローバル展開では『500cc』のほうが有利になる地域も ホンダ「GB350」シリーズといえば、直近ではクラシカル要素を強化したGB350Cも新登場し、走りのフィーリングまで変えてくるこだわりっぷりが[…]

完全に消える? それとも復活する? ホンダの名車CB400スーパーフォアが生産終了になって今年ではや3年目。入れ替わるようにカワサキから直列4気筒を搭載する「Ninja ZX-4R」が登場し、唯一無二[…]

2025年こそ直4のヘリテイジネイキッドに期待! カワサキの躍進が著しい。2023年にはEVやハイブリッド、そして2024年には待望のW230&メグロS1が市販化。ひと通り大きな峠を超えた。となれば、[…]

最新の関連記事(ホンダ [HONDA])

カバーじゃない! 鉄製12Lタンクを搭載 おぉっ! モンキー125をベースにした「ゴリラ125」って多くのユーザーが欲しがってたヤツじゃん! タイの特派員より送られてきた画像には、まごうことなきゴリラ[…]

排気量“500cc”バイクの魅力って? Hondaがラインアップする人気シリーズ「レブル」&「CL」シリーズ。 中でも、レブル250とCL250は幅広い層に人気を集めていて、街中やツーリング先でもとて[…]

ホンダ「PRO LITE」の正体が判明?! 2025年秋に生産終了する50cc原付の後継車について、ホンダが新たな動きを見せた。それが2025年6月5日に行われた、「SUPER CUB PRO LIT[…]

伊藤真一さんが代表兼監督を務める『Astemo Pro Honda SI Racing』は、、FIM世界耐久選手権第3戦”コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース第46回大会(8月3日決勝)のチーム参[…]

ホンダの“R”だ! 可変バルブだ‼ 1980年代に入ると、市販車400ccをベースにしたTT-F3やSS400といった敷居の低いプロダクションレースの人気が高まってきた。 ベース車として空冷直4のCB[…]

人気記事ランキング(全体)

エイトボール! 王道ネイキッド路線への参入予告か スズキがグローバルサイトでティーザーらしき予告画像を公開した。ビリヤードの8番玉の横には『SAVE THE DATE 4TH JULY』とあり、7月4[…]

新進気鋭のクルーザー専業ブランドから日本市場に刺客! 成長著しい中国ブランドから、またしても新顔が日本市場にお目見えしそうだ。輸入を手掛けることになるウイングフット(東京都足立区)が「導入ほぼ確定」と[…]

静かに全身冷却&最長10時間のひんやり感を実現 ライディングジャケットのインナーとしても使えそうな『PowerArQ Cooling Vest』。その特長は、ファンやブロワー、ペルチェ式ヒートシンクを[…]

なぜ「モンキーレンチ」って呼ぶのでしょうか? そういえば、筆者が幼いころに一番最初の覚えた工具の名前でもあります。最初は「なんでモンキーっていうの?」って親に聞いたけども「昔から決まっていることなんだ[…]

供給不足解消に向け、スズキもかなり「がんばってます」 ジムニーノマドは、2025年1月30日の発表からわずか4日間で約5万台もの受注を獲得し、注文受付が一時停止に追い込まれるなど、国産車としては異例と[…]

最新の投稿記事(全体)

2025年モデル概要:渋系のダークカラーにメタリックの輝きも XSR125は、可変バルブシステム=VVAを採用した水冷単気筒エンジンをスチール製デルタボックスフレームに搭載し、倒立フロントフォークやア[…]

購入前に読みたい2025ヤマハMT-07関連記事3選 ヤマハの新型「MT-07」が、フレーム設計から見直され、大幅な進化を遂げて2025年モデルとして登場。その概要やスイングアームのこだわり、Y-AM[…]

カバーじゃない! 鉄製12Lタンクを搭載 おぉっ! モンキー125をベースにした「ゴリラ125」って多くのユーザーが欲しがってたヤツじゃん! タイの特派員より送られてきた画像には、まごうことなきゴリラ[…]

排気量“500cc”バイクの魅力って? Hondaがラインアップする人気シリーズ「レブル」&「CL」シリーズ。 中でも、レブル250とCL250は幅広い層に人気を集めていて、街中やツーリング先でもとて[…]

スマートフォン連携でバッテリー管理が劇的に進化! 名古屋市に本社を置く株式会社SECONDが、LEADMAX-JAPANとの販売代理店契約を締結。2025年7月1日より、日本初上陸となるモーターサイク[…]

- 1

- 2