走行安定性という言葉は“前後サスペンションの運動状況”によっても、大きく左右されるものである。街中だろうがワインディングだろうが、気持ち良く走るためには、前後サスペンションの定期的メンテナンスが必要不可欠だ。今回はカワサキ バリオスのリヤサスペンション、特にスイングアームとリンクの点検整備を行った。

●文/写真:モトメカニック編集部

スイングアーム×フレームピボット、単品作動確認でコンディションがわかる!!

沈み込みコンディションばかりを気にしてしまいがちなサスペンションだが、作動状況は全域で重要なことを忘れてはいけない。例えば、ブレーキング時に上半身が前のめりになる=ノーズダイブのタイミングでは、リヤサスペンションの動きは逆方向、伸びる方向に力が働いている。

フルブレーキング時にリヤ周りがバタバタとホッピングしてしまう挙動の原因は、リヤサスペンションが伸び切り状態ながら、さらにノーズダイブが続くようなときに起こりやすい。また、リヤ周りの動きが良くないときにフルブレーキングすると、そのような症状も発生する。

いずれにしても重要なことは、サスペンションは作動領域の全域でスムーズに作動していることが重要であり、すべての基本とも言える。リヤ周りの動きが良くないから「リヤショックを高性能品に交換したい!!」とは誰もが考えることだろう。

しかしその前に、周辺部品の作動コンディションの良否も確認しておくことが重要だ。特に、スイングアーム式リヤサスペンションは、複合作動でトータルコンディションが決まるものなのだ。

モノショックの採用例が増え、当然にダイレクトではなくリンクユニットを採用したモデルが数多い。実は、このリンクユニットの動きの渋さが原因で、リヤサスペンションの動きが悪くなっているケースが多々ある。

ショックユニット本体の作動性うんぬんを疑う前に、まずは周辺部品のコンディションアップに注目したメンテナンスにトライしてみよう。

高性能グリスを使って潤い改善、油脂注入で驚きのスムーズさに!!

市販ロードバイクの場合は、様々な部品の奥に隠れてしまっているモノショック。上下の締結ボルトを「真横から抜くことができれば」作業性は良い部類だと考えよう。

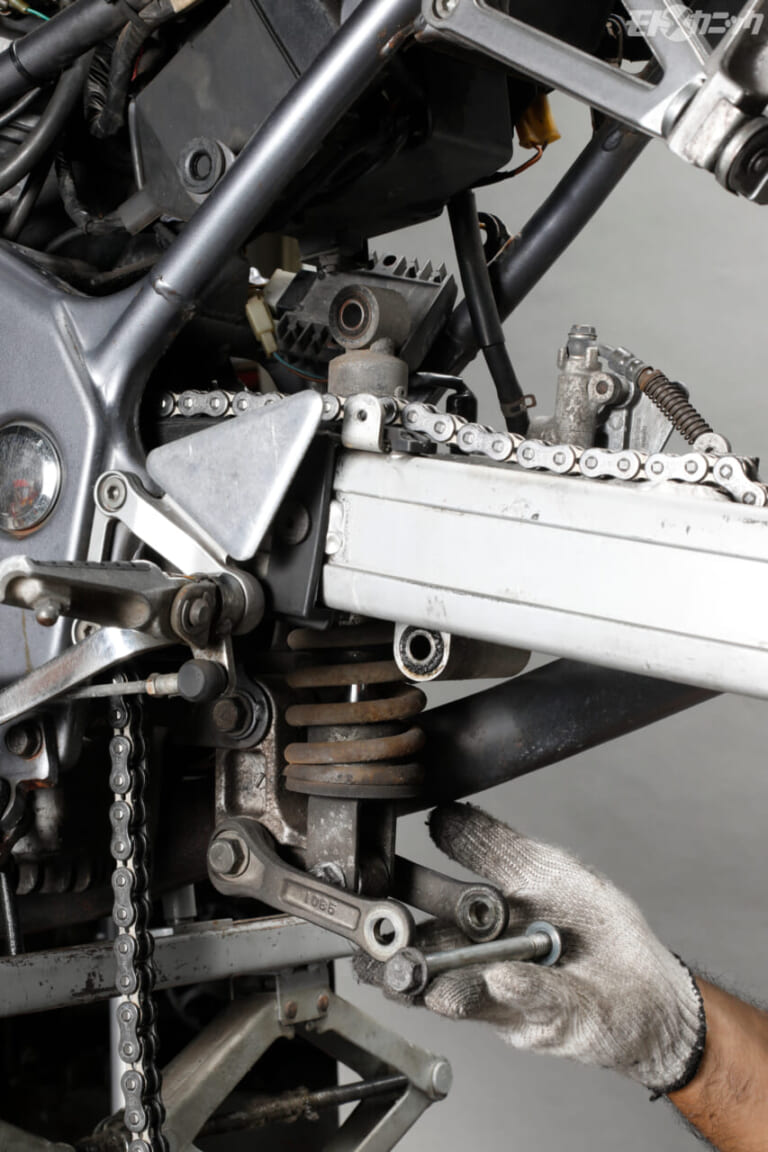

できる限り部品は取り外さないで作業したいものだが、そうは問屋が卸さない。リヤホイールを取り外したらリヤサスリンクとショックユニット本体の上側締結ボルトを抜き取ってみた。

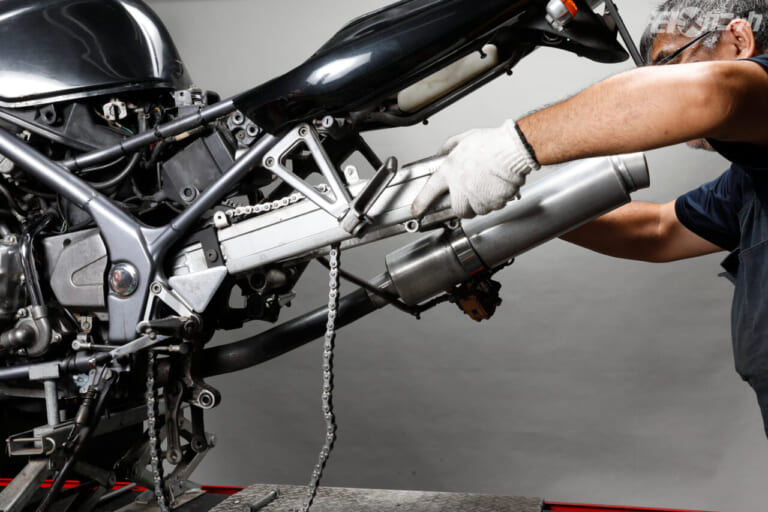

リヤショックユニットは比較的容易に引っ張り出すことができたので、整備性は良い部類なのだろうか!? リヤショックさえ外れれば、あとはスムーズに作業進行することができる。

リヤショックユニット本体自体の作動性も重要だ。オーバーホールするのではなくても、ダンパーロッドとシールヘッドの付け根あたりにメタルラバーを吹き付けると摺動抵抗が減る。

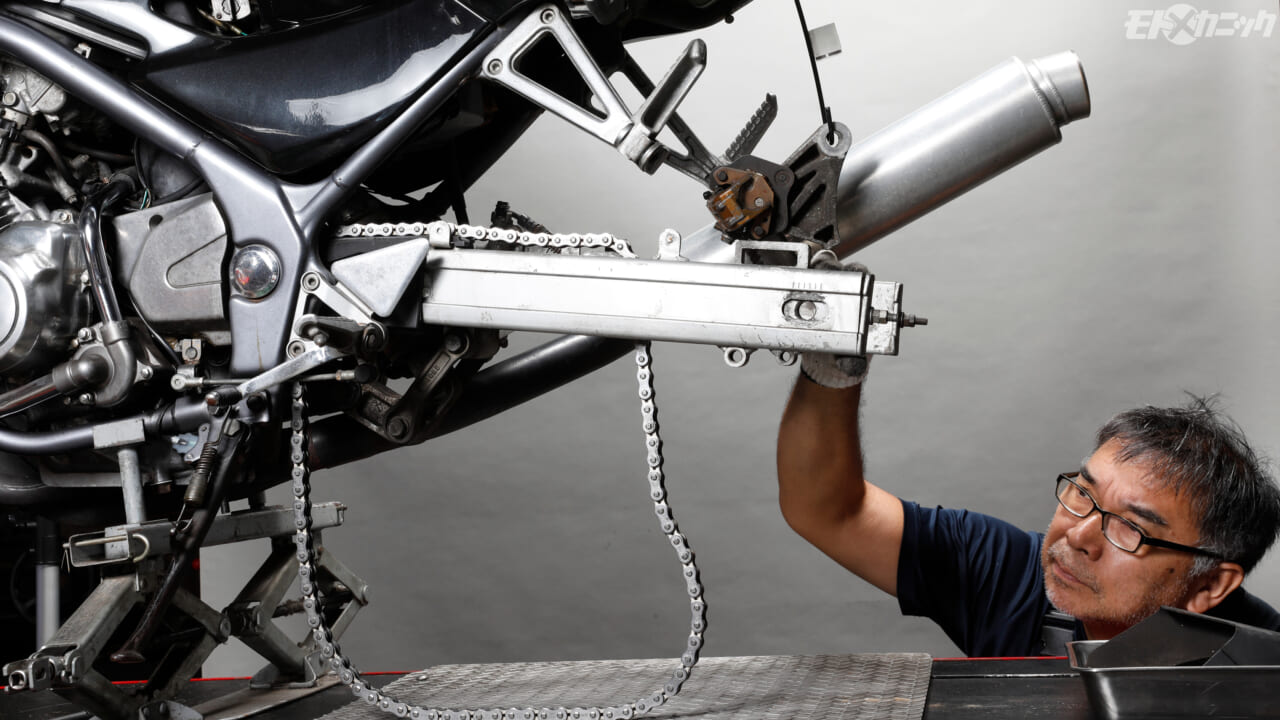

スイングアームとフレーム本体を接続する複数のリンクユニットを取り外し、スイングアーム単体での作動性、上下の作動性と左右方向へのガタが無いか!? 手で動かして確認しよう。

L字型のリヤサスペンションリンク。作動開始直後と中間作動域以降では、ショックユニットへの押し込み量が変化するリンク形状を採用している。極圧が加わる場所だ。

ベアリングとブッシュに摩耗痕や作動不良は無かったが、ほぼ乾燥した状態でコンディションは良くなかった。汚れていたとしてもグリスが付着していた方が安心だ。洗浄&グリスアップ。

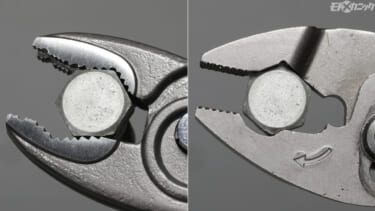

極圧が加わる箇所へはメタルやベアリングが採用されるが、バリオスには極細ニードルローラーベアリングが3 か所すべてに採用されている。ローラー受けブッシュを洗浄しよう。

ベアリング受けブッシュをしっかり洗浄したら、ペアリングとの摺動で発生したキズや摩耗が無いか確認しよう。キズを発見したらブッシュもベアリングも同時交換しないといけない。

ブッシュピンを洗浄し、リンク内のベアリングにもパーツクリーナーを吹き付けてしっかりエアーブローしたら、ベアリング内に高性能グリスを塗り込むようにしっかり塗布しよう。

グリス塗布が完了したら、それぞれのベアリングにブッシュピンを差し込み、それぞれのピンをグルグル回してグリスをしっかり馴染ませよう。このグリスアップで作動性が激変する。

リンクアームの締結ボルトやショックユニット本体を締め付ける締結ボルトにもグリスを塗布して復元しよう。グルグル回る部品ではないが、極圧箇所なのでグリスの塗布は必要だ。

※本記事は“モトメカニック”が提供したものであり、文責は提供元に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

バイクいじりの専門誌『モトメカニック』のお買い求めはこちら↓

あなたにおすすめの関連記事

もはや必需品!? ドラレコとホットグリップを取り付ける ネットニュースでも映像が頻繁に公開されているが、自分の身を守るためにバイクでも装着した方が良いのがドライブレコーダー。車載モニターの有無や取り付[…]

絶版車なら珍しくないサビ具合 ピカピカと光り手触りもツルツルなクロームメッキ表面には、目に見えないサイズ(大きなもので8μmほど)のピンホールが無数に存在する。これに対して一般的な装飾クロームメッキの[…]

クニペックス:ストレートタイプのプライヤーは初の試みにして大ヒット グリップを開いて長穴をずらして開口幅を調整するプライヤーと異なり、クニペックスはウォーターポンププライヤーのコブラのようなプッシュボ[…]

正立式フロントフォークのオーバーホール 本企画の前編では、カワサキ バリオスのフロントフォークのオーバーホールで必要となる部品の紹介と、作業前に必要なインナーチューブの曲がりの有無の確認をした。なお、[…]

消耗/補修部品分野で純正部品と同等の性能を持つ、NTBの「規格部品」 「エンジンオイルは潤滑油であるとともに機能パーツのひとつでもある」といわれるのと同様に、フロントフォークのフォークオイルにもにもサ[…]

最新の記事

- 補助金なしで22万円! ホンダが『充電インフラなし』でも使える新型EV原付「ICON e:」を発表

- 旅するだけで幸運になれる…かも?! 君は「吉方位旅行」を知っているか【2月の吉方位付き】

- デグナー新作|プロテクターに2XL、レディースブーツに25cmが登場!待望の新サイズ追加

- 直4からV4ってそんなに難しいの? というギモンに答えます!【ノブ青木の上毛グランプリ新聞 Vol.38】

- 【国内最速試乗】ヤマハJOG ONE:同社初の“新基準原付”、すでに5000台も受注された人気の秘密とは!?

- 1

- 2