シートの後端からシュッと伸びるテールカウル。羽根の様なカスタムパーツが販売されたり、ノーマルでもどんどん尖がったりと、走りの性能には関係ないかもしれないけれど。バイクのリヤビューを個性的に演出する大切な部分。旧車にはついていないけど、いつ頃誕生したんだろう?

シートの後ろに何も付いていないのが普通だった

旧車のスタイルを模したクラシック系を除けば、ほとんどのロードスポーツ車に備わる「テールカウル」。逆を言えば昔のバイクにはついていなかったワケで……。超高速で走るレーシングマシンなら空力的に重要だろうが、公道を走る上で機能としては必要ない気もする。とはいえルックス的には速そうなイメージも高まるから、やっぱりあった方が良いかも。

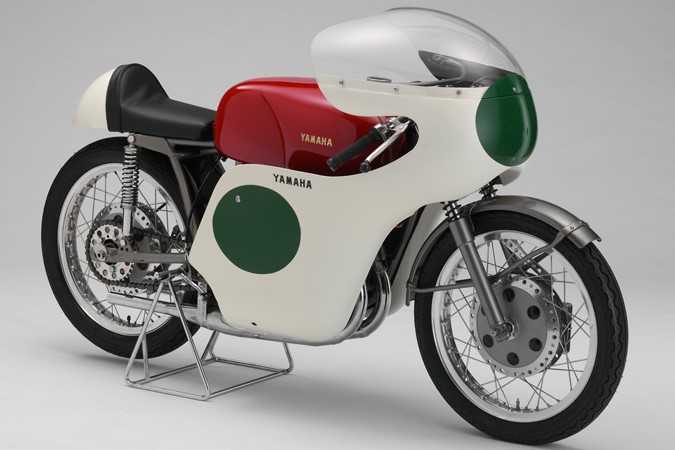

というワケで、今回はテールカウルの歴史を研究。ちなみにレーシングマシンの場合は、空力に力を入れていたモトグッツィは1940年代頃からテールカウルらしきパーツを装着していた。国産もホンダのRCレーサーが50年代から、ヤマハも最初の市販レーサーTD-1からテールカウルを装備していた。

ところが公道を走る市販量産車は60年代になっても皆無で、数々の新装備が自慢だった1969年発売のホンダCB750FOURにもシートカウルは付いておらず、当時のバイク先進国の英国車も非装備。やはりコレは走りの性能に関係ないからなのだろうか?

しかし1967年に発表されたノートンのコマンド750が、ついにテールカウルを初装備! なんとなくフェンダーのようでもあり現代ではあまり目にしない形状だが、おそらくコレが世界初の市販車のテールカウルだろう。

おそらく市販量産車初のテールカウル

1967年に英国のノートンが発表したコマンド750。FRP製のファストバックタイプのテールカウルが備わる。コマンド750はバリエーションが多く、テールカウルを装備しないモデルも存在する。

1971年がテールカウルの分水嶺!?

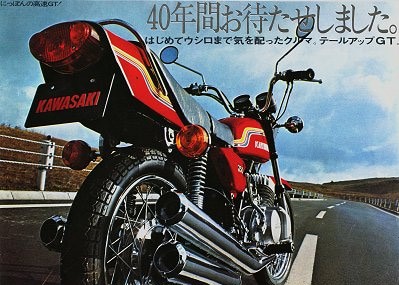

そして現代的な「後ろ上がり」のテールカウルを初めて装着したのは日本車で、1971年にカワサキが発売した2ストローク3気筒の350SS。カタログ(いちばん最初の片面チラシ)には、誇らしげに「40年間お待たせしました。 はじめてウシロまで気を配ったクルマ。テールアップGT。」の文字が踊り、次に配布された本カタログの中面では「40年間、オートバイはかたくなに同じかたちだった。いま、それを破る――ニュースタイリングの登場」と記載されていた。

……現代では信じられないほど力のこもったキャッチコピーだが、それほどまでにテールカウルの装備が誇らしかったのだろう。とはいえ記載された『40年間』が何を意味するのかは不明。1971年から40年逆算した1931年は、川崎重工や吸収した目黒製作所の創業年というわけでもない。とはいえメグロの第1号車のZ97は1937年発売で、トライアンフやハーレーが自転車にエンジンを積んだタイプではない「オートバイ型」を作り始めたのも1930年代なので、その辺りを起点にした表現かもしれない。

不思議なことに、海外でもテールカウルは1971年スタートが多い。ドゥカティが450デスモを発売し、L型2気筒の750S(750SSのベースとなったスポーツモデル)のプロトタイプを発表したのも71年。前述のノートンコマンド750にロケットカウルとゼッケンプレート形状のテールカウルを装備したプロダクションレーサーが登場したのも71年(これはレーサーのジャンルかもしれないので微妙だが)。さらにハーレーのファクトリーカスタムであるボートテールのスーパーグライドも71年だったりする。

1971年にカワサキが発売した350SS。カタログや当時のバイク雑誌の広告に「にっぽんの高速GT! 40年間お待たせしました。 はじめてウシロまで気を配ったクルマ。テールアップGT。」の文字が躍った。

そしてテールカウルは標準装備に

それでは1971年に350SSがテールカウルを装備して以来、国産スポーツバイクはどうなったのだろう? ……と調べたら、350SS以前のテールカウルを発見。1969年のヤマハFS-1だ。こちらは旧いレーシングバイクで目にする、シートストッパーの後ろの球状のテールカウル形状に近い。というワケで、いま一度350SSのカタログ類を確認すると、スタイルの新しさや空力的なメリットには触れているが、「○○初」といった記載は無かった。

ともあれ国産ではやはりカワサキが先鞭を切り、2ストロークのマッハシリーズや人気のZシリーズにもれなくテールカウルを装備。ヤマハは前述のFS-1系以外では1976年のGX750に、スズキも大型初の4ストローク車であるGS750(同じく1976年)に装備した。

CB750FOURでビッグバイク界を先行していたホンダは、1975年のCB750 FOUR-IIを経て、大人気モデルとなったCB750Fにエッジの効いたフィン付きのテールカウルを装備した。

カワサキ

カワサキは71年の350SS以降、ほとんどのロードスポーツ車にテールカウルを装備。写真は1972年の900 Super4ことZ1で、流れるようなテールカウルは人気絶大。現行車のZ900RSのカスタムパーツでもZ1風テールカウルが大人気だ。

ヤマハ

ホンダ

1975年発売の4into1集合マフラーを装備するCB750 FOUR-II(写真は1977年型)を経て、フルチェンジされたCB750F(1979年)にはウイング状のテールカウルが備わった。

スズキ

2ストロークで頑張ってきたスズキが、カワサキのZを追撃すべく1976年に発売した4ストローク4気筒DOHCのGS750。しっかりテールカウルが備わっている。

スーパースポーツ系はどうなった?

1980年代中頃から盛り上がった「レーサーレプリカ」は、当然ながらレーサーに似ているほど偉い(?)ので、テールカウルというより「シートカウル」を装備し、シートのタンデム部をカバーする「シングルシートカバー」も登場した。

そこから時代が進み、GP以外のレースがプロダクション(市販車ベース)に移行していくと、ますます「シートカウル化」が進む。かつてのテールカウルとは異なり、スーパースポーツ系はライディングポジションや空力特性を追求する方向に進化……という感じだろう。

究極のレーサーレプリカ、型式の「RC30」の方が有名なホンダのVFR750R(1987年)は、テールカウルではなくレーサー同様の「シートカウル」を装備する。

いまや長く跳ね上がるテールカウルは少数派

近年はバイクの多様化もあり、ツアラーやアドベンチャー系もテールカウルを装備する。とはいえ、かつての「シート後端の造形物」とは異なり、テールランプ周りを集積するデザインパーツに変化しているように感じる。それはネイキッドモデルでも同様で、とくに最近は極端にテールの短いスタイルが増えたためか、テールカウルもかなりコンパクト化している(ライダー側とパッセンジャー側のシートを別体化した車両が増えた影響も大きいと思われる)。そして国産・外国車を問わず、クラシック系はテールカウルを持たないバイクがほとんど。これはこれでコンセプトが明確だ。

カワサキ350SSの流れを汲むような、シート後方に長く跳ね上がるテールカウルはむしろ少数派になってきた。この先、どんなスタイルが流行っていくのだろう……。

※本記事は“ミリオーレ”が提供したものであり、文責は提供元に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

あなたにおすすめの関連記事

1980年代初頭まで、カウリングが無いのが普通だった 市販量産車初の4気筒エンジンを搭載したホンダのCB750Fourや、もはやレジェンドとして君臨するカワサキZ1などの威風堂々としたスタイル。そして[…]

数えきれないほどのライダーを育んだヤマハTZ250 '80年代に入ってからのTZ250は、日本でレース&バイクブームを巻き起こし、さらには世界GPの黄金期を支えた。そして、そこで培った技術は市販車にも[…]

鬼才エンジニアが長い歳月をかけて生み出した究極の趣味性。世界20台限定、2288万円! ハブセンターステアリング機構とは? 現在のほとんどのバイクが採用するテレスコピック式フロントフォークは、サスペン[…]

市販バイクの登場以来、スポークホイールは健在 バイクのホイールといえば、いまどきのロードスポーツ車は総じてアルミのキャストホイールを履き、ワイヤースポークホイールはオフロードバイクとクラシカルなスタイ[…]

ロケットスタートを可能にするホールショットデバイス 2018年あたりから進化を続けているホールショットデバイス。現在は前後サスペンション(リヤはリンクの可能性も)に作動させ、ご覧のようなシャコタンスタ[…]

最新の記事

- 【最終回】白バイ隊員が教える車種別ライテク! あなたのバイクで安全運転スキルアップ! 【ヤングマシン×警視庁 VOL.12】

- 「ウマい奴しか乗れない」1984スズキGSX-R:4ストレプリカ時代の口火を切った金字塔【ニッポン旧車列伝】

- 「バランス絶妙」「気難しさゼロ」レーシング女子・岡崎静夏のスズキ ジクサー150試乗インプレッション

- PRO LITE/CL250 Eクラッチetc。ホンダ関連注目ニューストピック【2025年6月版】

- 『Astemo Pro Honda SI Racing』が鈴鹿8耐の参戦体制を発表、野左根航汰、荒川晃大に加え山中琉聖を起用

- 1

- 2