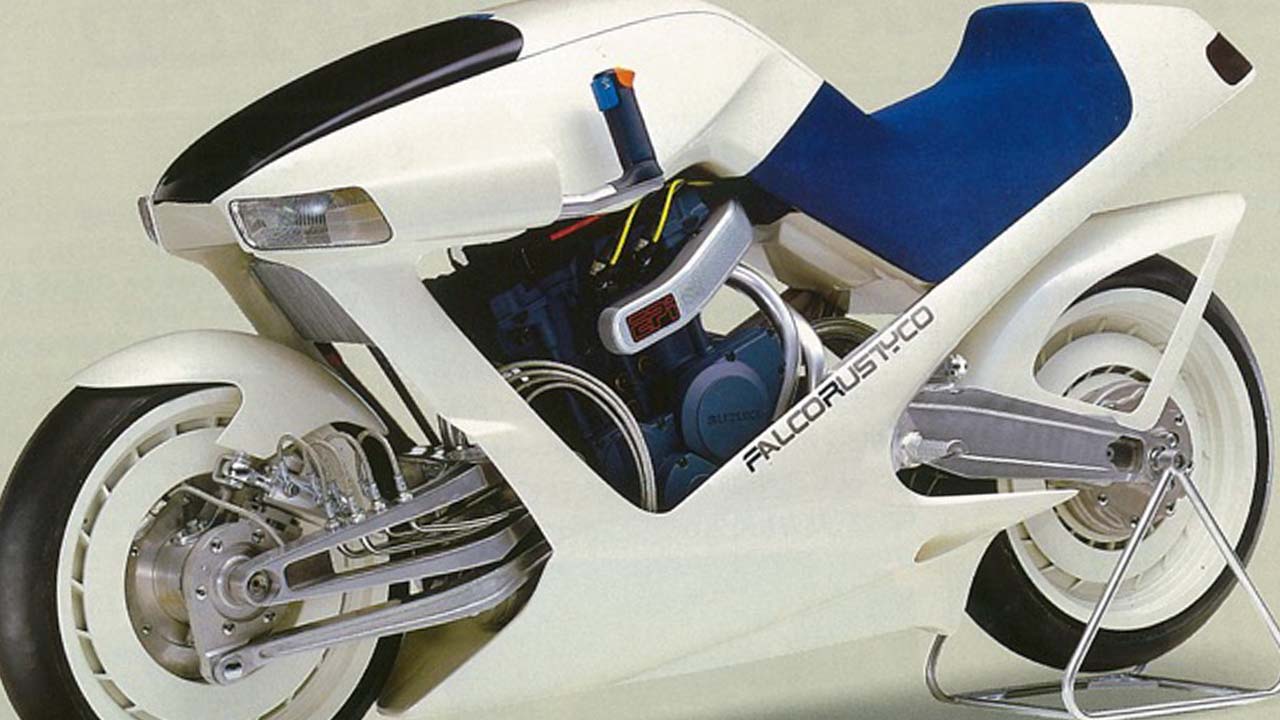

スズキの若き技術者7名が集まり、10年後の夢のバイクとして1980年代半ばに開発が始動し、1985年の東京モーターショー出展されたコンセプトモデルのファルコラスティコ。4サイクルスクエア4気筒エンジンは実に優秀なテストデータを記録した一方、新規性に溢れた車体や足周りは冒険的な挙動を示した。そんな夢のマシンながらもテスト車両は生み出され、一デザイナー兼テストライダーによって社内の竜洋テストコースを走り出した。

●記事提供:モーサイ

※同記事は、別冊オールドタイマー21号(2016年7月号)掲載の記事に加筆し、再構成したものです。

あえてベールに包まれたファルコ

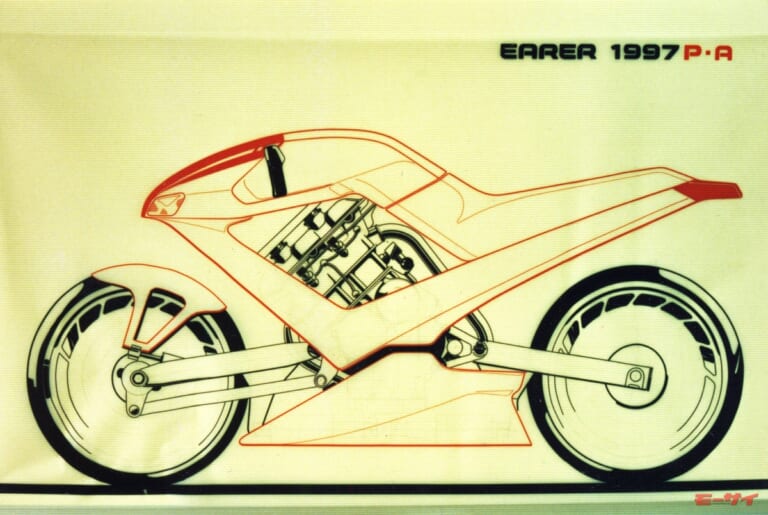

’85年のモーターショー後、改めて書き直されたデザイン画の右上端にはEARER1997の記述がある。より現実的なファルコのモデルチェンジ版として描かれたスタディケースで、駆動部やスイングアームなどがより凡庸な描き方になっている。

以下は、元スズキ社員としてファルコラスティコ(以下ファルコと表記)のデザインと試走に関わった高垣和之さんが個人的に記した回想録の一部だ。同氏が営んでいたエアロパーツ製造元「マルガヒルズプロダクツ」(当時)サイト内(http://www.marga-hills.com/)にあった文章「いつかはFALCO-RUSTYCO」に記載された同車の乗り味だが、興味深い一文なのでご紹介しよう。

“エンジンのところでも触れたように、開発初期の車は乗れたもんじゃないのは常識だから、開発が進んでいけば十分に性能が出るであろう事は予測できたが、スズキのテストライダーは誰一人乗ろうとしなかったのは事実である。私は当時一応国際A級のF1ライダーであり、死んでも一番悲しむ人は少ないであろうとの判断から実験機に乗せられて死ぬ思いを経験させていただいた。その時の貴重な経験から、基本的にバイクは主に体の後ろ側の筋肉(乗った状態で見える側)を駆使して操るものだということに気づいたのである。しかしファルコに乗ると前側(乗った状態で見えない側)の筋肉を動かすことを異常に要求される。これは乗った事のある人で無いと理解しづらいかもしれない”

そんな状態のファルコは、モーターショーで華麗にベールを脱いだものの、走行映像は事前に撮影されず、液圧駆動やブレーキの未完成部分もあってか、出展時には極度に秘密が保たれた(具体的な性能やフィーリングはだれも語っていない)。そのため「だだの張りぼて」とのウワサが立ったが、実際はそういうことだったのだ。

「左右にガングリップがあり、それに連動するスライドシャフトがあって、その動きをセンサーで検知して油圧を右か左に流すかを決めてセンターハブステアが操舵されます。内側の筋肉(両腕や胸筋など)を極度に使うというのは、バイクの乗り方では経験ないですからね。でも一応走りました。竜洋も慣れてくれば何周でも走れますが、大変なのはスタートです。普通は無意識の感覚で低速発進時のふらつきを制御して走り出すものですが、ファルコではそうした挙動がワンテンポ遅れて来るんです。ほんの100分の何秒かの遅れかもしれませんが、それを収束させるリズムや、場合により舵を付ける(増幅させる)リズムを掴むのが難しいんです」

それと同時に、当時のメンバーたちは、いかにセンサー技術が進もうと、普通に2輪に乗っている人が無意識に行っている微細なステアリングの修正作業には及ばないということも痛感したという。ともあれ、ショーの段階では胸を張って走ると言える状態ではなかった。パウダーブレーキも液圧駆動も、実用性には程遠い。しかしコンセプトモデルだから、現状は低性能であっても可能性があるならその部品を組み込むことに決まった。しかし、幻滅させるだろうから詳細は語れず、ショー会場の来場者に質問されても「今はちょっと言えないんです」とコメントしていたという。それゆえにファルコは、余計にあこがれが増幅されたのか。

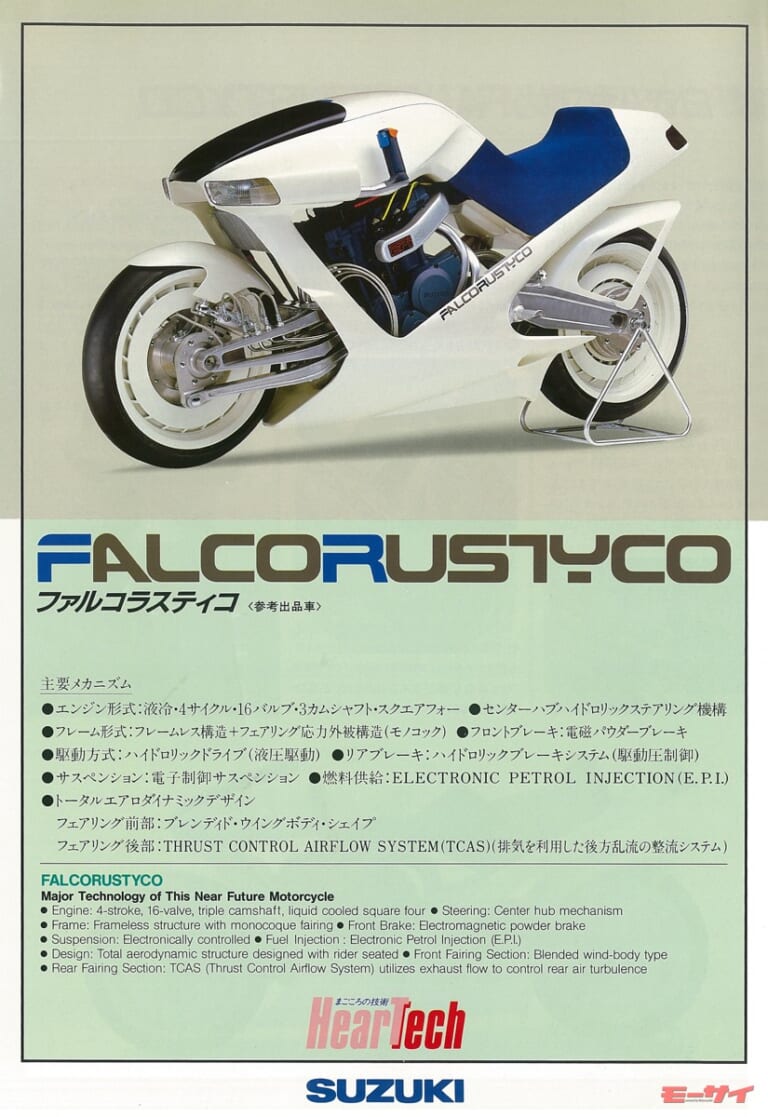

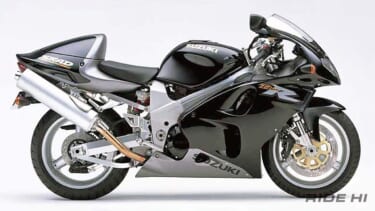

1985年東京モーターショーで配布されたファルコラスティコの資料。主な特徴が書かれた表のリリース文のほか、中身ではファルコラスティコ=白きハヤブサとアピールされている。この14年後に登場するGSX1300Rハヤブサは、同時期にすでに構想されていたのか興味深い。

ショー後も開発は続いたが……

そして’85年の東京モーターショー後、ファルコが公の場に姿を見せることはなかった。ショー用のコンセプトモデルとはそういうものなのか、社外の筆者には分からないが、おそらく部分部分の技術が他車に応用されたり、より現実的な(量産に向く)カタチに落ち着いて量産化という筋道はありえるだろう。ではファルコは?

「ファルコの場合は、ショーでの好評もあって、担当者のほとんどが継続開発班へ移行し、量産前提のアドバンスグループのメンバーとして1年ほど活動しました。デザイナーは2名要らないだろうということで、私の先輩は抜けて、実質6名で継続したと思います」

その過程の中で、フロントセンターハブステアのプロトタイプと、油圧駆動プロトタイプの試験は続いた。

「テストライダーは相変わらず私でした。ハブステアも、少しずつ改良されて最初よりは乗れるレベルに近づきました。でもだれもが違和感なく乗れるわけではなかったし、正直言って操舵にそれほど大きな力を必要としないバイクに、100%油圧作動は必要がなかったんですね。油圧作動を併用するアイデアも出ましたけど、実際は機械式操舵で十分じゃないかとも思いました。ただし、油圧作動でどこまで実現性を高められるかがテーマとして興味深かったので、実験はしばらく続きました。ハブステアの場合、キャスター/トレールが簡単に変えられる利点もあったので、そういうテストメニューも行ったと思います」

フロントハブステア機構と液圧駆動は、こうして継続開発プロジェクトで試された。その中から、ファルコのハブステア機構が、2年後の’87年モーターショーに出展のコンセプトモデル・ヌーダに受け継がれた。前回のファルコの張りぼて疑惑を払拭するべく、このNUDAは実際に走れることがテーマに加わった。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

モーサイの最新記事

ライター中村(左)とカメラマン柴田(右)で現行と初代のGB350を比較 予想以上に多かったGB350の初代と2代目の相違点 「あら、エンジンフィーリングが変わった?」2025年9月、車種専門ムック「G[…]

新基準原付とホンダ「Lite」シリーズ 皆さん既にご存知のことかと思いますが、新基準原付とは2025年4月1日から新たに設けられた原付一種の区分で、排気量50cc超125cc以下、かつ最高出力が4.0[…]

十分な軽さ、しかし失っていないビッグ1的な貫禄 2025年2月28日に発売され、6月30日に受注終了となったファイナルエディションでCB1300シリーズが終止符を打った。ホンダのビッグ1シリーズ的なも[…]

ハンドチェンジ/フットクラッチは昔の変速方式。ジョッキーシフトはその現代版カスタム 今回は、バイク乗りなら一度は見たことのあるかもしれない「ジョッキーシフト」について書きたいと思います。 戦前や戦後間[…]

窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙う理由 窃盗犯が新品ではなく中古のヘルメットを狙うのは「盗みやすく確実に売れる」というのが、大きな理由です。実は近年、窃盗件数自体は減少していると同時に検挙率は[…]

最新の関連記事(スズキ [SUZUKI] | 名車/旧車/絶版車)

前後に長くなる90°Vツインを縮める手法の数々! スズキは日本メーカーで、Vツインスポーツに最もチャレンジした実績の持ち主。 1997年にTL1000Sに端を発したその製品群は、最も成功を収めたSV6[…]

ベースエンジンは35年間も継続生産されたロングラン単気筒! スズキは1997年、400cc空冷SOHC4バルブ単気筒のトラディショナル・スポーツバイク、TEMPTER(テンプター)をリリースした。 こ[…]

DR650は安くて壊れづらくて、ラリーにうってつけ! 1994年のパリ・ダカール・ラリーは前述の通り、古式ゆかしくパリをスタートして、ダカール砂漠を横断、そしてパリのゴールを目指すルートでした。これは[…]

ムートデザインに斬新のコントラストで切り裂くシェイプを形成 ご存じスズキのGSX1100S KATANAがデビューしたのは1981年。 当時の日本国内は750ccを超えるバイクの販売が認められていなか[…]

ツアラーでありスーパースポーツでもある、既存のカテゴリー区分刷新を狙った意欲作! 1990年代へ入る前、スズキは海外でマーケットの大きなスポーツツアラーを意識してGSX600Fをリリース。 ヨーロッパ[…]

最新の関連記事(モーターサイクルショー/モーターショー)

乗るカワサキ・着るカワサキ カワサキモータースジャパンは、2026年3月に開催予定の「第42回大阪モーターサイクルショー2026」「第53回 東京モーターサイクルショー2026」にブース出展すると発表[…]

なっちゃんがモタサイでもっと見れる! 一般社団法人日本二輪車普及安全協会は元AKB48のメンバーで、現在はマルチタレントとして活躍中の平嶋夏海(ひらじまなつみ)さんが、2026年より「JAPAN RI[…]

ブースのコンセプトは「SUZUKI FAN’S GARAGE(スズキ ファンズ ガレージ)」 スズキが大阪・東京・名古屋モーターサイクルショーの出品概要を発表した。モーターサイクルショーのスケジュール[…]

自社だけでなく往年の欧州ブランドをも束ねる いまや中国ブランドとインドブランドは、世界の二輪市場のなかで欠かせない存在となってきた。EICMAで彼らの動きを定点観測していると、それを強く感じる。今年も[…]

大阪・東京の2大都市で開催される春のバイク祭典 2026年のモーターサイクルショーは、3月に大阪と東京の2会場で実施される。まず先陣を切るのは「第42回大阪モーターサイクルショー2026」だ。2026[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

なぜ、これほどまでに売れるのか? ワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)」が、異常とも言える売れ行きを見せている。 2025年の秋冬商戦に向けた第1弾は、用意された211万着が[…]

アンチレプリカを貫きアルミフレームをスチールでも軽量化! 1985年にリリースしたGPZ400Rは、エンジンが水冷化したDOHC16バルブ4気筒で何と他ではヒットしないフルカバードボディ。 ライバルた[…]

伝説の暗殺拳が拓く、愛と宿命の世紀末 1980年代、原作・武論尊、作画・原哲夫により展開され、少年たちの胸を熱く焦がした『北斗の拳』。その魅力について振り返っておこう。 物語の舞台は、199X年の核戦[…]

日本に導入される可能性も?! ホンダはタイで、PCX160をベースにクロスオーバー仕立てとした軽二輪スクーター「ADV160」の新型2026年モデルを発表した(インドネシアでは昨秋発表)。新たにスマー[…]

最新の投稿記事(全体)

2026年度版のトピックスは5つ! 大人気企画「RIDERʼS REPORT」 2026年度版もアプリ「Route!」利用コードを同梱 今年度も紙書籍版には12か月間使えるクーポンコードの同梱を継続実[…]

ニキ・ラウダも関わった「勝つためのホモロゲ」初代M3の軌跡 初代M3は、BMWがツーリングカーレース参戦に向けたホモロゲーションモデル。1986年に市販車をリリースすると、1987年から世界ツーリング[…]

使い勝手と存在感を両立した”ミドルサイズ” シェルシートバッグMは10~14Lの可変容量を備えた標準サイズモデルだ。メインファスナー下の拡張ファスナーを開くだけで+4Lの容量を追加できる。荷物が少ない[…]

2026年2月、バトルハブが「ジュリのガレージ」になる スズキと『ストリートファイター6』のコラボレーションは、リアルからデジタルへと舞台を移し、新たな展開を迎える。2026年2月13日(金)から3[…]

1964年の伝説が「Starwave」として現代に蘇る ひと目でそれとわかる、伝統の「黄金比」 新型Jシリーズの最大の魅力は、ひと目見ただけでランブレッタだと理解させる個性的な造形だろう。台形に長く伸[…]

- 1

- 2