[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む

![[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt01.jpg)

富士重工業のラビットと三菱重工業のシルバーピジョンは、第二次世界大戦で壊滅的な打撃を受けた日本の復興に寄与した、戦後モータリゼーションの先駆けとなった日本製スクーターです。その栄光の時期は1940年代末に始まり、軽四輪の普及に伴い1960年代後半には終焉を迎えたものの、個性的なメカニズム/ユニークなデザイン/レトロブームの追い風もあって、今も高い人気を誇っています。キースターでは、ラビット/シルバーピジョンの両ブランド向けに燃調キットを開発しています。ここではラビット最終盤に登場した90ccモデル・S-211Aのキャブレターオーバーホールを作業を通して、燃調キットの特長を解説します。

メーカー自体が存在しない絶版車のメンテやレストアは難しい

日本のバイクメーカーは今でこそ4社に集約されていますが、1950年代には大小含めて数十社のメーカーが林立していました。第二次世界大戦で疲弊した国土を復興させるには、まずは人々の移動手段が不可欠であり、自転車に小型汎用エンジンを取り付けたような、まさに原動機付自転車が重要な役割を果たしていました。

そんな時代にスクーター製造で覇権を争ったのが、富士重工業のラビットと三菱重工業のシルバーピジョンです。両社とも戦時中は戦闘機などを製造する軍需企業でしたが、そこで培った高い技術力を転用して戦後の平和産業としてスクーター製造に乗り出したのです。

当初はシンプルな構造と簡素なデザインだったものの、需要の増加と景気の回復も追い風となり、排気量アップや車体の大型化が進みスクーター黄金時代が続きます。しかし、軽自動車とホンダスーパーカブが登場したことで、1950年代後半にブームは急速に冷え込み、1965年にシルバーピジョン、1968年にはラビットも生産を終了。

富士重工業と三菱重工業はともに、社名を変更しながら会社自体はその後も存続し、現在でも自動車製造を行っています。しかしラビットやシルバーピジョンの2輪製造/販売は完全に終了しており、補修部品/メンテナンス/修理などのアフターサービス業務は行っていません。

先に述べたように、日本にはかつて数十社のバイクメーカーがありましたが、その多くは製造規模が数十~数千台という零細メーカーであり、現在市場に残っている台数もごくわずかです。

それに対してラビットは総生産台数が60万台以上に上り、現在でも愛好家が少なくありません。そうした方々の中には、独自にコミュニティを作り、ラビットを長く楽しむための情報共有しているユーザーもいます。

キャブレター専門メーカーのキースターは、私たちができるキャブレターインナーパーツの開発製造を通じて、ラビットユーザーのお役に立てるよう、燃調キットを製造しています。

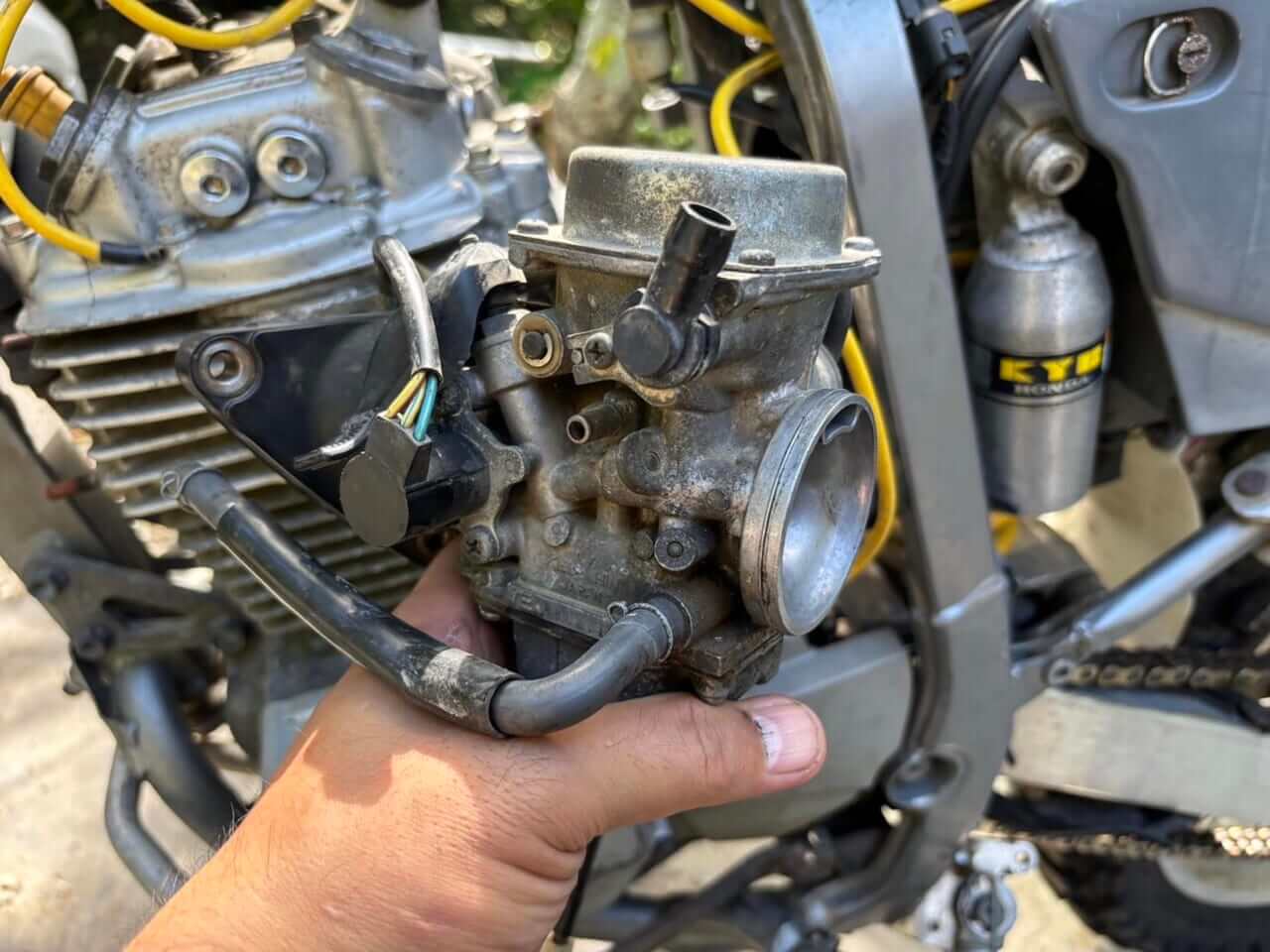

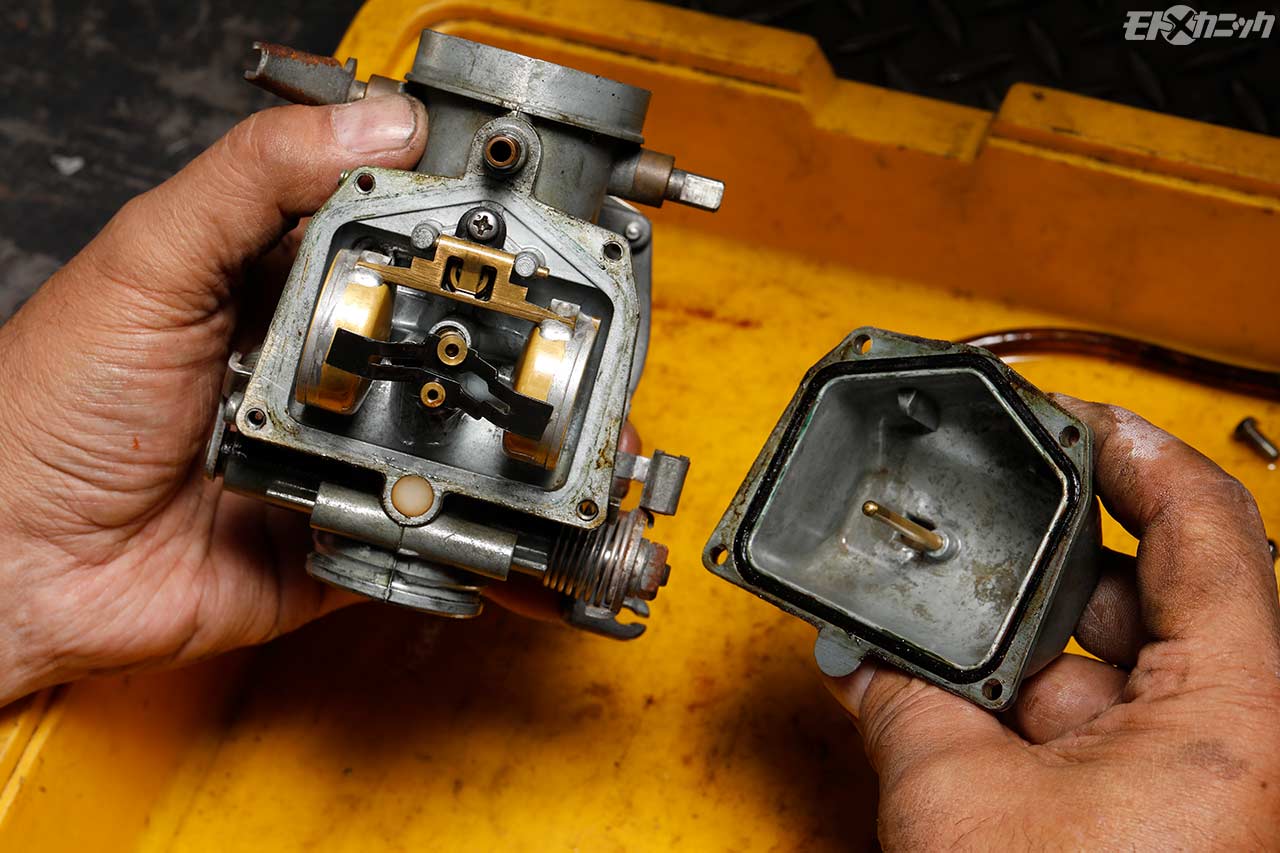

フロートチャンバーの横に吸入空気が上下に流れるダウンドラフトのベンチュリーを持つ、ミクニMD16SHキャブレター。フロートチャンバーにはカタカナで「ミクニ」のロゴマークが入っている。

細分化されたキャブレターに対して15商品をラインナップ

富士重工業がラビットを製造した期間は22年ほどですが、シルバーピジョンとの激しいシェア争奪戦のためニューモデルを次々と投入。スタイルもさることながら、エンジンやミッションなどのメカニズムも改良が続き、性能も向上しました。

キースターが燃調キットを開発する際、大きくモノを言うのがパーツリストやキャブレターの実物などの資料です。現存する4メーカーであれば、絶版車であっても純正部品が入手できる可能性がありますが、ラビットの純正部品を富士重工業に注文することはできません。

そこでキースターでは、ラビット愛好家の方々の協力を仰ぎ、歴代モデルのキャブレターや資料を借用して燃調キットを開発しました。そこで改めて分かったのが、キャブレターのバリエーションの豊富さです。

たとえば現代でも十分に実用的なモデルと言われる125ccのS301シリーズも、ギア付き/ツーリングモデル/トルクコンバーター仕様などがあり、4種類の純正キャブレターが使い分けられています。

この4種類はいずれもミクニ製ですが、S601シリーズではミクニ製とケーヒン製が使い分けられており、さらに旧式のS82などではイギリスのキャブレターメーカー・アマル社のライセンス生産品であるアマルミクニを装着した例もあります。

こうしたキャブレターのジェット/ジェットニードル/ガスケット類を製造するには、当時の部品が不可欠です。また部品単品だけでなく、装着確認を行うためのキャブレターも必要です。

こうしたハードルをひとつずつクリアすることで、ラビットシリーズ用として15商品をラインナップすることができました。

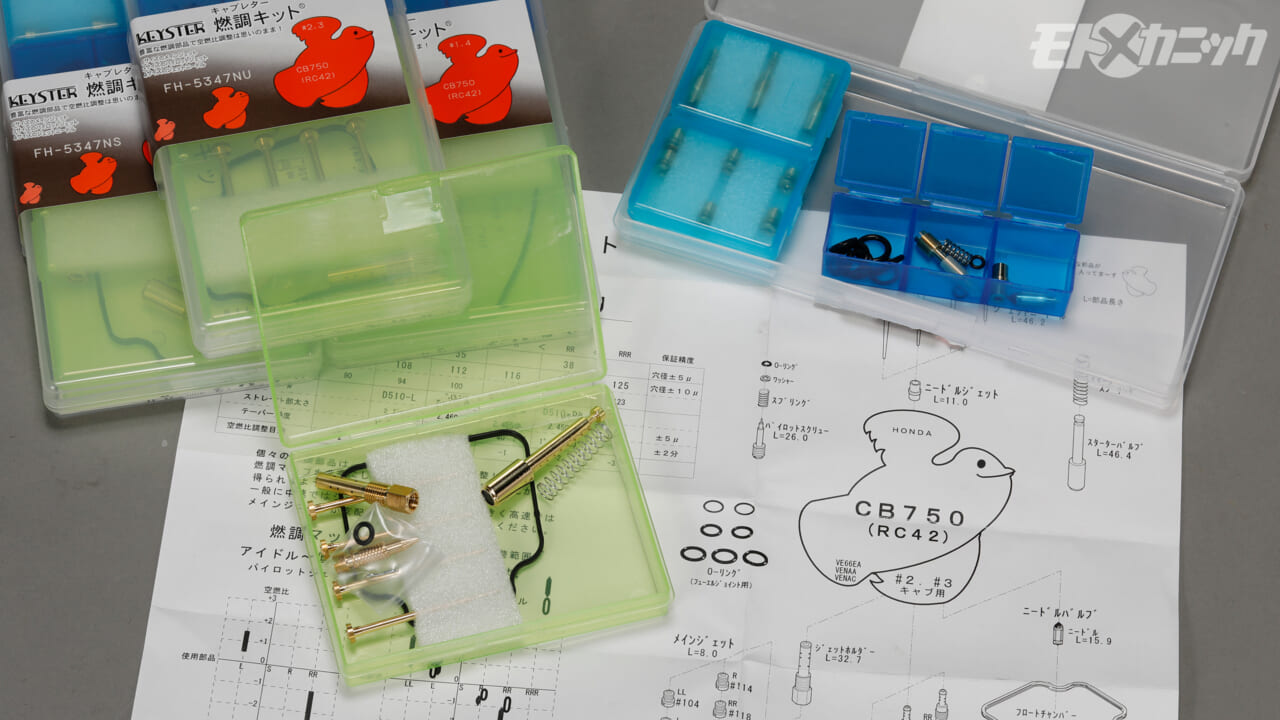

キースターは、富士重工業製ラビット向けに15種類の燃調キットプラスを取り揃えており、90ccのS211Aハイスーパー用ももちろんラインナップ。富士重工業自体がバイク製造から撤退して半世紀以上経過しているだけに、オーナーにとって補修とセッティングができるキャブレターパーツはとてもありがたいはず。燃調キットプラスの価格は税込6600円。

エンジンコンディションに合わせてキャブセッティングできるという点で、パイロットジェット/メインジェット/ジェットニードルなど、混合比を変更できるセッティング要素を加えているのがキースター製燃調キットの最大の特徴。ジェットやニードルのサイズは、スタンダードは純正に従い、その他はキースター独自のノウハウによって決定している。

現代では見ることのできないメインジェットやパイロットジェットも独自設計で対応

ここで紹介するのは1966年に発売されたS211Aハイスーパーで、ラビットシリーズの最後となった90ccモデルです。純正キャブレターはミクニ製のダウンドラフトタイプMD16SHを装着しています。

このデザインのキャブレターはS301なども採用していますが、フロートチャンバーとベンチュリーが直交した独特な形状が大きな特徴です。このため、一般的なレイアウトのキャブレターではジェットニードルの下部にあるメインジェットは斜め下に設置され、フロート室の中からでなくキャブボディの外側から着脱できるようになっています。

これはパイロットジェットも同様で、マイナス溝のビスのような形状で本体外部から着脱できるようになっています。

またベンチュリーとフロートチャンバーが平面で分割する構造上、両者を同時にシールする平面タイプのフロートチャンバーガスケットも独自に製作しています。

さらに細かい部分ですが、燃調キットにはフロートチャンバーを固定する6個のナベ小ねじも加えています。これはS211A用のMD16SHがチャンバー固定ビスに旧JISピッチを使用しているためです。旧JISピッチと現行のISOピッチはネジ径が同じでもピッチが異なり、ネジ径優先でホームセンターなどで購入したねじに交換するとボディ側の雌ネジを傷めてしまいます。

ラビット用純正キャブレターでも旧JISピッチとISOピッチが混在していて紛らわしいのですが、S211A用に関しては純正ねじが旧JISピッチのため、頭の十字溝が潰れたねじをリフレッシュできるよう新品を入れてあります。

そして何より、燃調キット最大の特徴であるメインジェット/パイロットジェット/ジェットニードルのサイズ違いを用意している点も、他のキットと同様にラビット用でも踏襲しています。

チューニングやカスタム目的でなくても、ピストンリングの摩耗によりコンプレッションが低下していたり、マフラーにカーボンが詰まっていたりと、絶版車のエンジンコンディションは車体ごとに千差万別です。

ノーマルエンジンであれば、ジェットやニードルはスタンダードサイズを使用するのが一般的ですが、エンジンや吸排気系のバランスを取るために混合比を調整できるだけで、エンジンフィーリングが改善する場合もあります。

たとえばアイドリングからスロットル開度1/4程度の混合気に影響するエアスクリューの戻し回転数が規定値より多くした時に、フィーリング(プラグの焼け具合)が良くなる場合。パイロットジェットが濃いと判断できるので、番手を下げることで改善が期待できます。

逆にスクリューを締めて調子が良くなるなら、パイロット系のガソリンが不足気味と判断できるので、パイロットジェットを大きくすることで症状が良くなる場合があります。

ここから先はその手順を紹介します。

キャブレター上方のジャバラはエアクリーナーボックスにつながり、下方がロータリーディスクバルブの2ストロークエンジンにつながる。完全なダウンドラフトタイプだ。

上面の6個のプラスねじを取り外すと、フロートカバーが外れてフロートが現れる。右側の四角の開口部の下がフロート室となる。底に混合ガソリンのワニスが堆積している。

本体下面、ベンリュリー横にマイナス溝のキャップを外した奥にメインジェットが入っている。ジェット類はフロート室内という固定観念は通用しないキャブレターだ。

メインジェットが収まるホルダー部分にもワニスが溜まっているので、ヤマルーブの泡タイプのキャブレタークリーナーで汚れを溶かして落とす。

汚れが詰まったままメインジェットを取り外そうとすると、高い確率でジェットのマイナス溝をナメて取り外せなくなるので、ひと手間かけて先に洗浄することが重要。

横に小さな穴がいくつも明いた長い筒は、一般的なキャブレターではメインジェットホルダーのようだが、これがミクニMD16SHのメインジェットで、スタンダードは80番。

パイロットジェットもキャブボディの外側からねじ込まれており、ネジの根元にシール用のOリングが取り付けられている。スタンダードサイズは25番。

パイロットジェット隣りの長いボルト状の部品は、ボディ内部のニードルジェットを固定するためのプラグ。この部品にもガソリン漏れを防ぐOリングが組み込まれている。

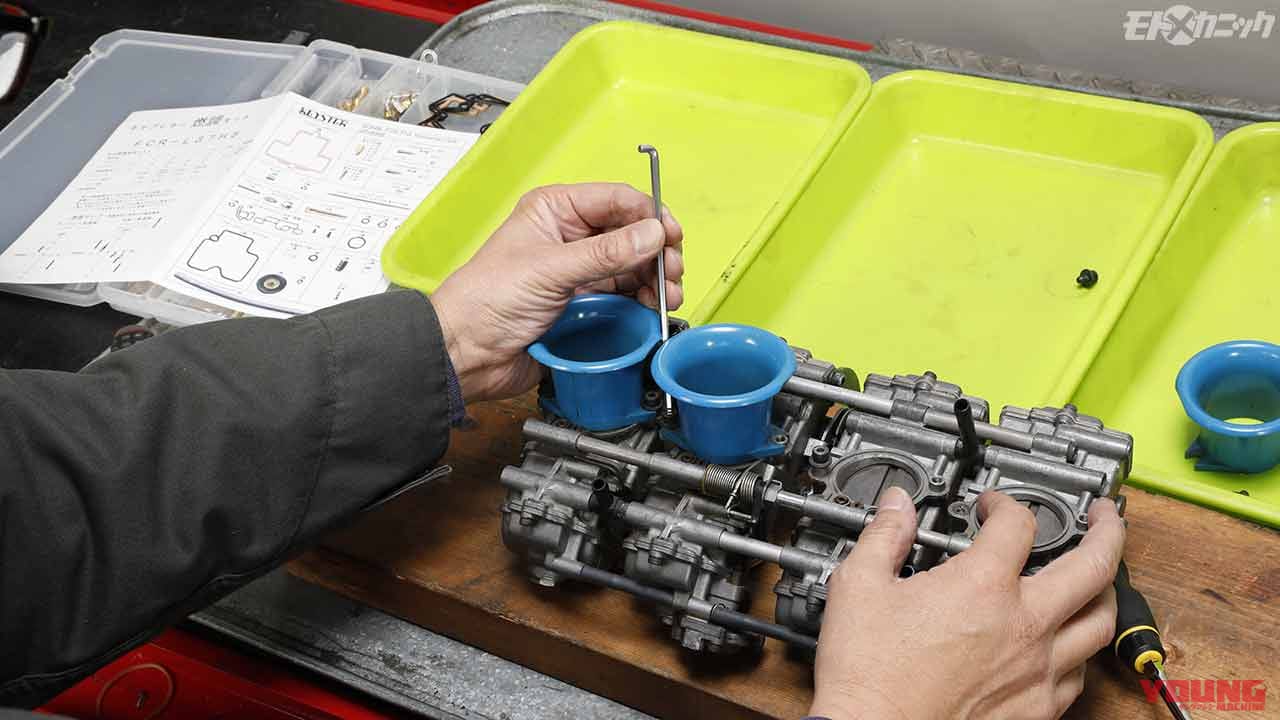

メインジェット/パイロットジェット/ニードルジェットともに現在では見かけない形状で、当時ものの純正部品の入手も困難だが、キースターは独自設計ですべて新規製造した。

アイドリングからスロットル開度1/4以下の混合気に影響するエアスクリューは、調整しやすいよう車体外側に向けて取り付けてある。戻し回転数を確認してから取り外す。

ヤマルーブのスーパーキャブレタークリーナー泡タイプでボディ内部に溜まった汚れを取り除く。強力なクリーナー成分が劣化したガソリンやエンジンオイルに浸透溶解する。

ラビット時代の2ストローク車はオイルポンプのない混合仕様。フロートチャンバー内にもオイルの残滓が溜まっているので、ブラシを併用してしっかり取り除く。

汚れが落ちたら、スーパーブレーキ&オイルクリーナーでキャブレタークリーナー成分を洗い流す。またノズルを使って各通路に詰まりがないことも確認しておく。

フロートニードルバルブとバルブシートは、安定した油面を維持するのに欠かせない重要なアイテムだ。燃調キットには整備やオーバーホールで重宝するこれらの部品もある。

キャブレターボディ上面のフロートカバーからフロートを取り外す。フロートピンはカシメタイプではなく貫通タイプなので、平ポンチなどで容易に押し抜くことができる。

半世紀以上にわたりフロートチャンバーの油面を司ってきたニードルバルブには、くっきりと当たり痕があり、バルブシートにはオーバーフローの原因となる異物が付着していた。

真鍮製の純正フロートは。腐食で穴が明くとガソリンが浸入して浮力が得られず、調整板が偏摩耗するとニードルがうまく閉じずオーバーフローの原因となるが、大丈夫だった。

組み立て時は当然燃調キットのバルブシートとニードルを使用する。この画像ではフロートカバーの汚れが目立つが、組み付け前に真鍮ブラシで製造しておいた。

燃調キットプラスには新品フロートピンも入っているので交換しておく。新品ニードル後端のプランジャーは作動性が良く、必要十分な閉め切り圧が得られそうだ。

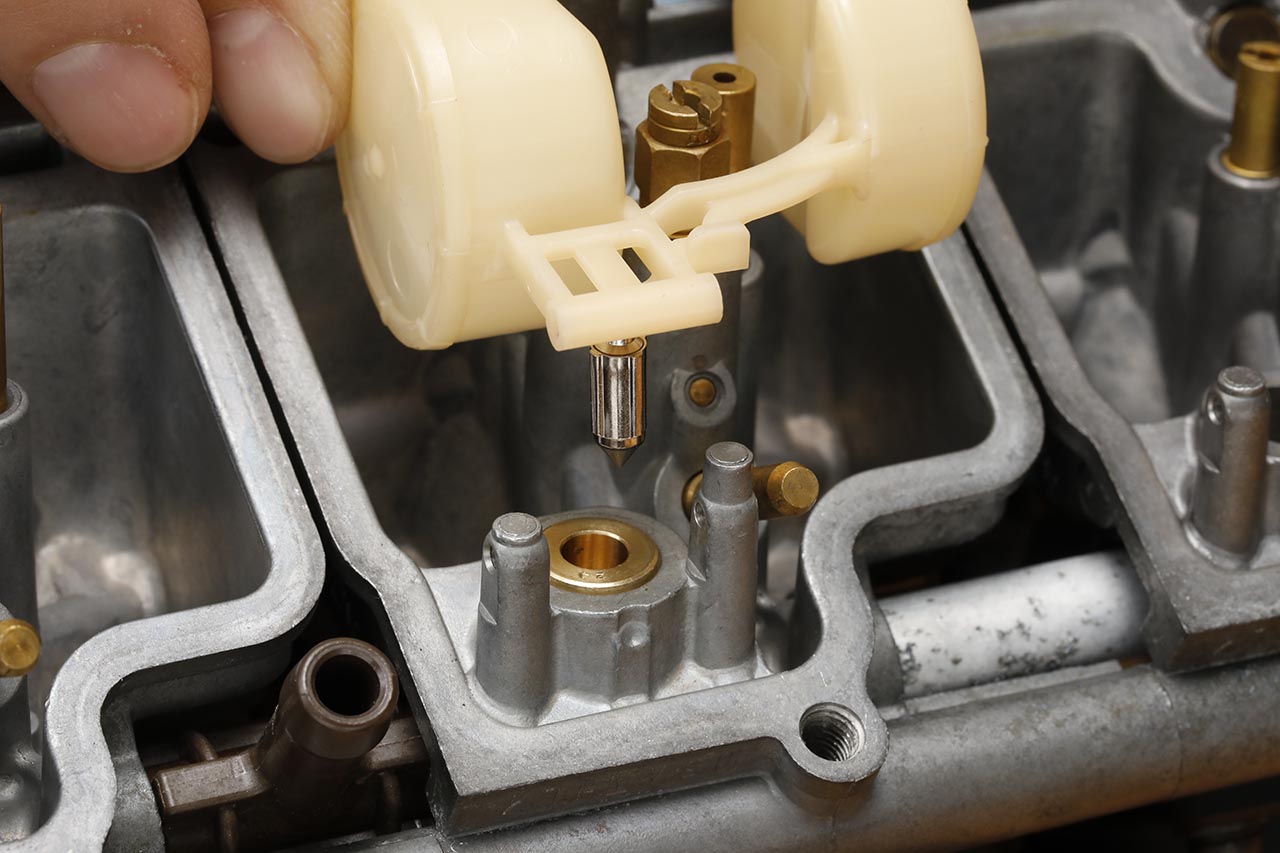

ニードルジェットとプラグの配置はこのようになる。一般的なホリゾンタルタイプのキャブレターなら、ニードルジェットの下にメインジェットが取り付けられている。

ニードルジェットをボディ内部に装着する。上下の向きだけでなく取り付け位置も決まっており、ジェット側面の切り欠きとボディ内面の凸を合わせて挿入する。

ベンチュリー内部に先端が出るまでニードルジェットを挿入する。後方から平ポンチで軽く押してもよいが、ハンマーで叩く必要はないので、引っかかるなら一度抜いてやり直す。

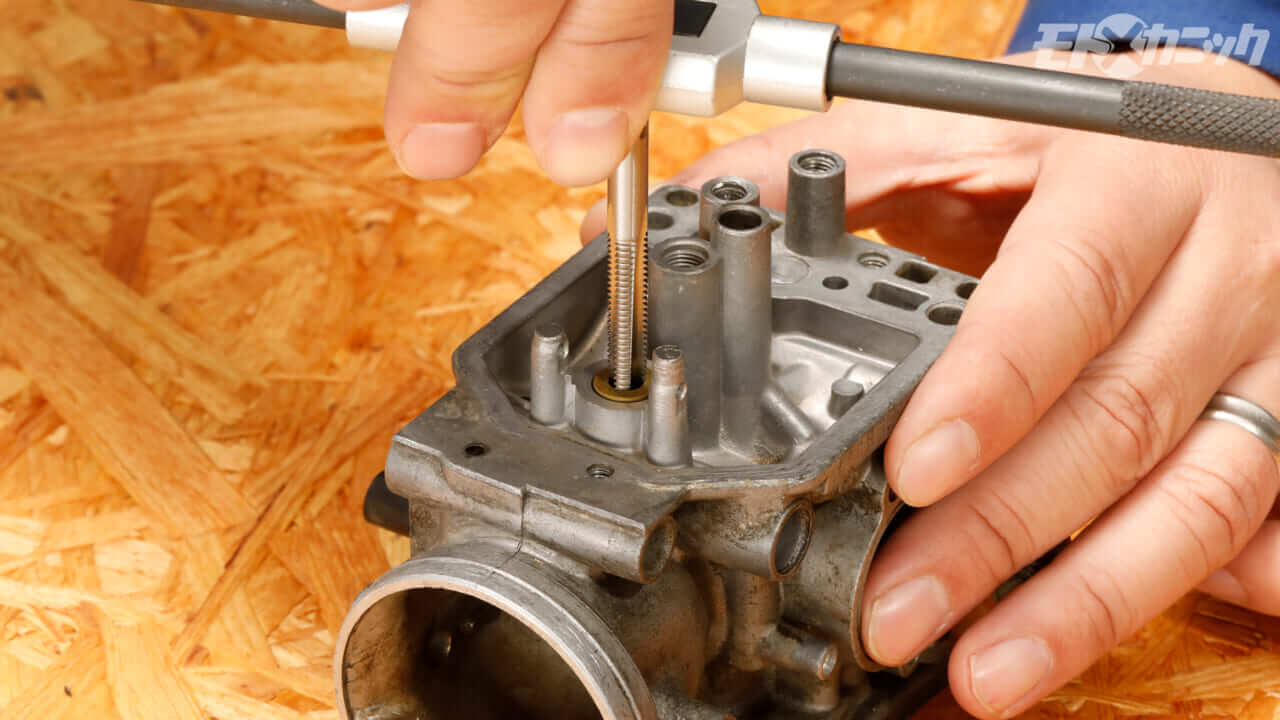

燃調キットプラス内にある。ニードルジェットを固定するプラグを締め付ける。メインジェットで計量したガソリンが漏れないよう、根元にOリングをセットしてねじ込む。

ニードルジェット押さえ、プラグの隣にパイロットジェットを取り付ける。ジェットの軸部分はガソリンに浸かるので、ネジを伝って外部に漏れないようOリングが付属する。

燃調キットプラスのスタンダートサイズ(80番)のメインジェットをボディに取り付ける。ネジがしっかり噛み合ったことを確認した後に、ドライバーで本締めする。

メインジェットが回らなくなるまで締まったら、ジェット挿入口にプラグを取り付ける。パイロットジェットはOリングだが、こちらはアルミ製の平ワッシャーを使用する。

メインジェットプラグ/ジェットニードルプラグ/パイロットジェットは、新品部品ならではの真鍮の光沢が美しい。傷んだジェットは燃調キットの新品に取り替えよう。

エアスクリューはアイドリングからスロットル低開度時の混合比を決める重要な部品。燃調キットプラスの新品部品に交換することで、調整時の信頼性がアップする。

先端のテーパー部分が突き当たるまで優しく締め込み、規定戻し回転(1と1/2~2回転程度が多い)戻す。微調整はエンジンを始動した状態で行う。

フロートチャンバーからのガソリン漏れ防止と、二次空気吸い込み防止の二役を担うガスケットに加え、ISOねじとはピッチが異なる旧JISねじが入っているのが心憎い。

燃調キットのフロートチャンバーガスケットは、中間に繊維を挟むことで変形を抑えたキースター独自の素材を使用。合わせ面のわずかな歪みも吸収してくれる効果がある。

十字溝がなめたり潰れているからといって、旧JISねじをホームセンターで売っているISOねじに交換してはいけない。燃調キット付属の旧JISねじは誤組み付け防止にも有効だ。

アイドリング回転調整用のスロットルストップロッドがスロットルケーブルと並ぶミクニ製キャブ。ロッドを外してケーブルを抜いてからジェットニードルを取り外す。

このラビットは大丈夫だったが、長期間放置された車両ではジェットニードルが腐食している場合もある。念のため燃調キットプラスの新品ニードルに交換しておく。

ジェットニードルのクリップ段数は、外したニードルと同じ上から2段目に合わせてスロットルバルブに復元した。エンジンのインテークパイプ上部のOリングも付属している。

先端部分のゴムシールが変形硬化すると、チョークを閉じてもパイロット系統にガソリンが流れ続けることがあるため、新品のスタータープランジャーはとてもありがたい。

チョークケーブルの先端に新品スタータープランジャーを取り付ける。チョークを閉じた時にガソリンが漏れると、アイドリング時の混合比が正確に調整できなくなってしまう。

スロットルバルブとスタータープランジャーをキャブボディに取り付けて、エンジンに組み付けてクランプを締め付ける。新品パーツと洗浄でキャブの機能は完全に回復する。

混合ガソリンでエンジンを始動。セルダイナモ一発でアイドリングが安定しスロットルレスポンスも良好。旧車のエンジンコンディションはキャブレター調整で改善することが多い。

※本記事はキースターが提供したもので、一部プロモーション要素を含みます。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

![ラビット|S-211A|キャブレター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt02-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt03-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt04-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt05-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt06-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt07-768x512.jpg)

![|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt08-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt09-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt10-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt11-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt12-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt13-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt14-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt15-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt16-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt17-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt18-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt19-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt20-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt21-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt22-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt23-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt24-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt25-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt26-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt27-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt28-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt29-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt30-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt31-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt32-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt33-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt34-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt35-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt36-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt37-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt38-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt39-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt40-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt41-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt42-768x512.jpg)

![ラビット|S-211A|キャブレター|燃調キット|キースター|[旧車バイクメンテDIY] 富士重工製ラビット:戦後に独自の発展を遂げた国産スクーターのキャブメンテに挑む](https://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2025/09/KEYSTER_Rabbit-rabitt43-768x512.jpg)